わずか6年間のスペクターのきらめきがもたらした、音楽と録音の歴史におけるエポック

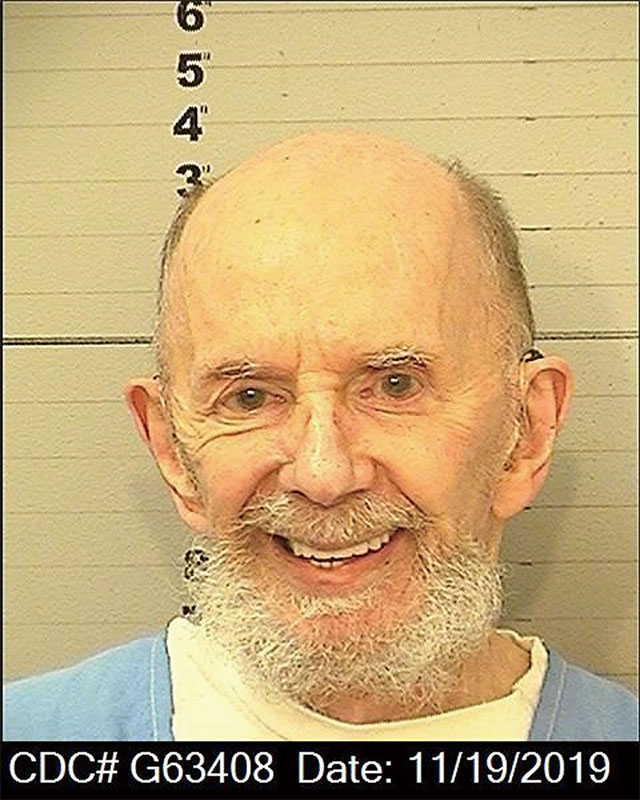

Inmate Phillip Spector Dies of Natural Causes - News Releases

フィル・スペクターが音楽業界でめざましい業績を残した期間は短かった。全盛期は1958年にテディ・ベアーズの「To Know Him Is Love Him」で全米No.1を獲得してから、1964年のライチャス・ブラザーズの「You've Lost That Lovin' Feelin'」までの6年間あまり。20代の後半には彼は自宅に閉じこもる隠遁生活を送るようになっていた。1970年のビートルズ『レット・イット・ビー』をはじめ、散発的なプロデュースの仕事は残したが、1980年のラモーンズ『End Of The Century』でそれも幕を閉じる。

その後、彼がメディアに大きな話題を提供したのは、2003年の女優ラナ・クラークソンの殺人事件であり、2009年に有罪判決を受けてからは、2021年に没するまで獄中で過ごした。それでも、彼の名が忘れられることはなく、その死が大きなニュースになったのは、20世紀のポピュラー音楽史が彼の影響力を抜きにしては、語ることができないものだからだろう。

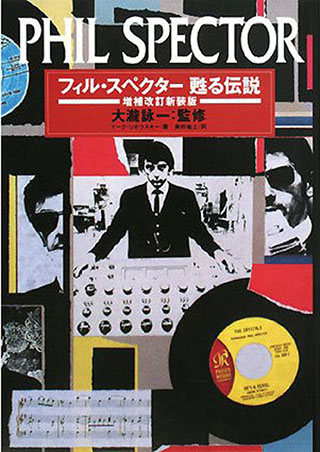

活動期間の短かったスペクターはヒット・レコードの量を誇るわけではない。プロデューサーとしての彼は、アーティストを育てることができなかった。『He’s A Rebel 蘇る伝説』の巻末の解説で大瀧詠一が指摘しているように、スペクターが手掛けたアーティストは“以前に経歴がある人”ばかりだった。歌唱力のあるアーティストともに、完ぺきな一曲を作り上げることに注力するが、その情熱は長くは続かない。故に、スペクターとともに巨大なヒット曲を作り上げたアーティストのその後のキャリアは、幸福なものにはならなかった。皮肉なことに、ヒットのもくろみが外れたアイク&ティナ・ターナーは1970年代に大きな成功を残し、ティナ・ターナはさらに1980年代にソロ・アーティストとして、スーパースターの仲間入りをした。

マーク・リボウスキー(大瀧詠一監修、奥田祐士訳)

(白夜書房/2008年)

連載第80回で紹介。邦訳初版は1990年刊行。関係者の証言によってまとめられたスペクター評伝で、増補版では1990年代以降と、大瀧詠一と朝妻一郎による対談が追加されている

『He’s A Rebel 蘇る伝説』のエピローグには、フィル・スペクターと仕事したさまざまな業界人のその後が記述されている。興味深いことに、テディ・ベアーズのマーシャル・リーブ、アネット・クレインバードをはじめ、スペクターとかかわりがあった人々の多くは、その後、業界のどこかで成功を収めている。大瀧詠一は“これだけ外に才能をバラ撒いた集団も他に例を見ない”と記している。スペクターは周囲の人間を素早く見切って、遠ざけることが多かったが、彼らはその後も長く生き残ったのだ。

Photo:Kenneth Dwain Harrelson CC BY-SA3.0

ビートルズやビーチ・ボーイズもそのキャリアの初期から、スペクターとかかわりがあった。スペクターのポピュラー音楽史における存在感が、その2つのグループに与えた影響力の大きさに由来するのは、間違い無いだろう。ビートルズやビーチ・ボーイズは、スペクターのレコーディング・アートへの志向に強い影響を受けた。ビートルズもビーチ・ボーイズもデビュー直後はシンプルなバンド・サウンドを奏でていた。だが、1960年代の半ばには、どちらもレコーディングを通じて到達する表現の可能性を追求するようになる。ライブ・ミュージックとレコーディング・アートはそもそも違うジャンルの芸術である。そのことを広く世に知らしめたのが、ビーチ・ボーイズ『ペット・サウンズ』(1966年)やビートルズ『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』(1967年)だったと言ってもいいだろう。

ポップ・ミュージックの世界で、そうしたレコーディング・アートへの志向をいち早く、そして、極めて意識的に、狂おしいエネルギーを傾けて追求した奇才がフィル・スペクターだった。スペクターが居たからこそ、ビートルズやビーチ・ボーイズの覚醒もあった。19世紀に始まるレコーディングの歴史を追ってきたのがこの「音楽と録音の歴史ものがたり」という連載だが、フィル・スペクターという人間が現れたことが“音楽と録音の歴史”の20世紀半ばにおける巨大なエポックであり、一つの転換点でもあったことは間違いない。

バロックのチェンバロ曲にピアノ演奏で光を当てたグールド

ところで、ポップ・ミュージックからクラシカル・ミュージックの世界に目を向けると、フィル・スペクターとほぼ同じ時代に、レコーディング・アートの世界に足を踏み出した重要人物がいる。それはピアニストのグレン・グールドだ。彼は天才的な演奏家であると同時に、思想家でもあり、多くの言葉を残した。レコードはただ音楽をありのままに記録したものではない。クラシックの世界でもそうした認識が一般化していったのは、1960年代以後のグールドの活動に負うところが大きいだろう。

グレン・グールドは1932年9月25日、カナダのトロントに生まれた。母親はノルウェーの作曲家エドヴァルド・グリーグの家系で、声楽の教師を務め、ピアノやオルガンも演奏した。スコティッシュ系の父親はアマチュアのバイオリン奏者だった。本来の苗字はゴールド(Gold)だったが、ユダヤ系と思われることを避けるため、一家はグールド(Gould)と改名していた。

一人っ子のグールドは3歳のころにはピアノを弾き始め、音楽の才能を示すようになったという。5歳のときには自ら作曲した曲を人に聴かせるようになっていた。10歳まで母親からピアノの手ほどきを受けたグールドは、1942年にトロントの王立音楽院(The Royal Conservatory of Music)に入学。アルベルト・ゲレーロに師事した。このころには既にグールドはバッハに深く傾倒していた。

父親がグールドのために、特製の椅子を製作したのもこのころだった。グールドが湖畔のボート乗り場から転落して腰を痛めたのが、父親がその椅子を作ったきっかけだったが、グールドはどんな場所にもその椅子を持ち運び、演奏するピアニストとして知られるようになる。

1946年、11歳のときにグールドはウォルター・ホンバーガーと出会う。ホンバーガーはドイツから移民してきた若き実業家だったが、コンクールでグールドの演奏を見かけて、マネージャーとなることを申し出た。以後、グールドがコンサート活動を終了するまで、ホンバーガーは彼と行動を共にする。

Walter Homburger, CM

10代半ばでソロ・リサイタルを開くようになったグールドは、1950年にはトロントのラジオ局で、モーツァルトの「変ロ長調ソナタ」を演奏する機会を得た。マイクロフォンやテープ・レコーダーを使って、ピアノ演奏をレコーディングする経験に好ましいものを感じた彼は、自らもテープ・レコーダーを友として、ピアノ演奏を磨き上げていくようになる。

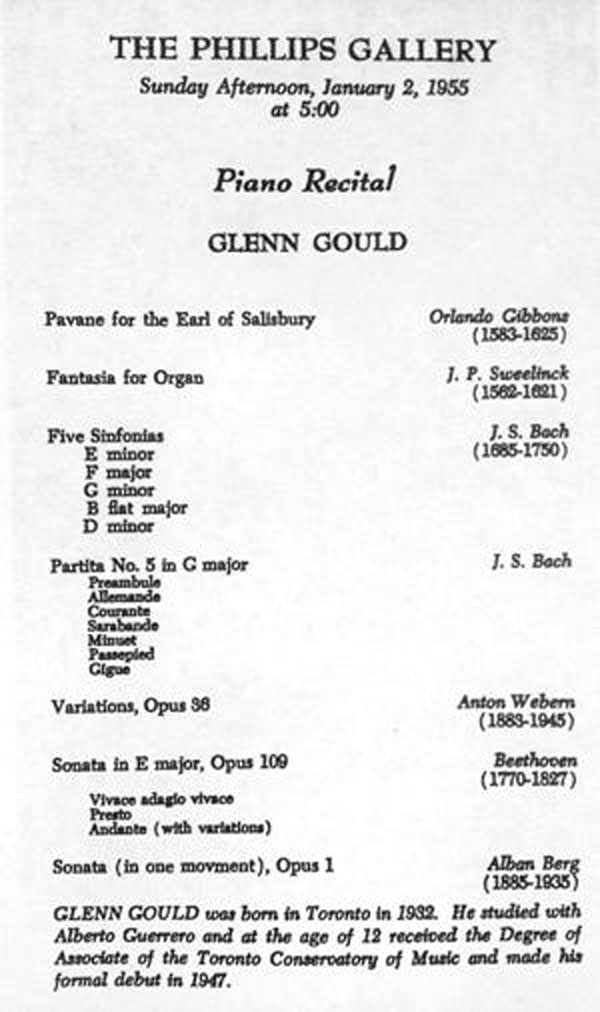

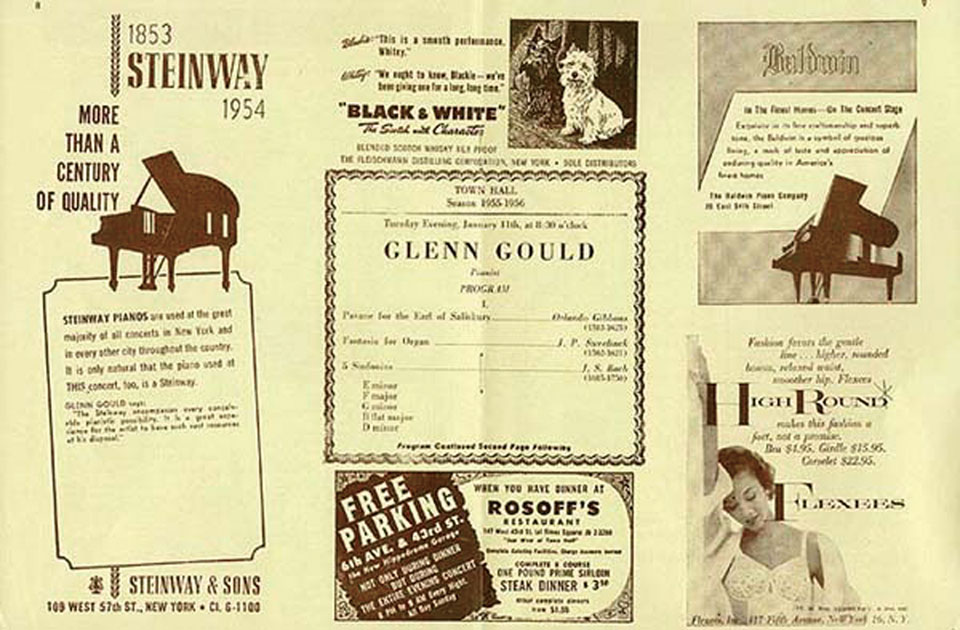

1954年にはグールドは、カナダ国内では数多くの演奏機会を得て、その名を広く知られるようになっていた。そして、ウォルター・ホンバーガーは1955年の初めにアメリカへの演奏旅行を企てる。23歳のグレン・グールドは1955年1月2日、ワシントンDCのフィリップス・ギャラリーで初めて、米国の聴衆を前にした。

このアメリカでのデビュー・コンサートは『ワシントン・ポスト』紙上で、これ以上無い絶賛を受けた。評論家のポール・ヒュームは“グレン・グールドは音楽に対するたぐいまれな天性を有したピアニストだ。グールドがその才能に値する賛辞と聴衆を獲得するのには時間はかからないだろう”と予言した。

グールドのアメリカ・デビューの成功の一因は、コンサート・プログラムの奇抜な選曲にあった。グールドはバッハのパルティータ(クラヴィーア練習曲第1巻)をその中心に据えた。ピアノが無い時代に作曲された18世紀のバッハのクラヴィーア練習曲は、チェンバロで演奏されることが多く、ピアノ演奏会のプログラムにすることは、グールドの登場以前にはポピュラーではなかった。

Glenn Gould's American Debut - The Experiment StationThe Experiment Station

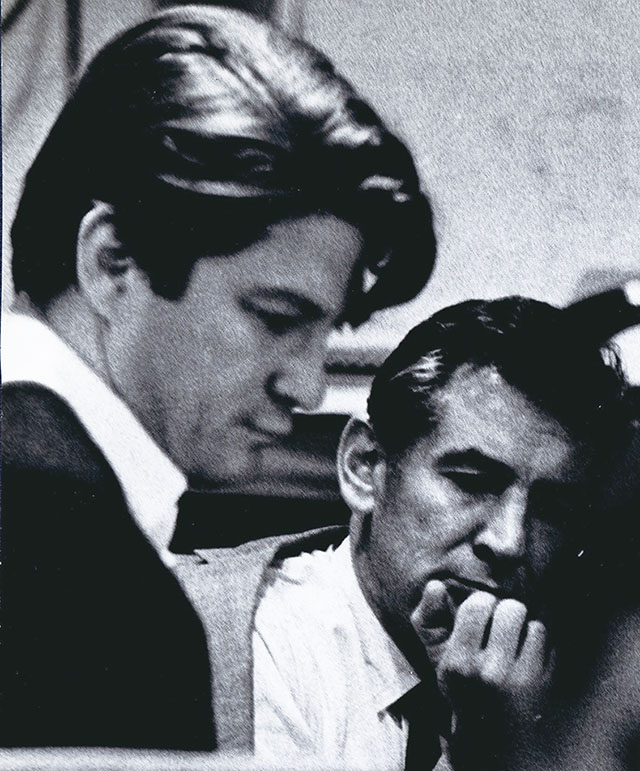

1月11日にはグールドはニューヨークのタウン・ホールで公演した。座席はがらがらだったようだが、『ニューヨーク・タイムズ』ほかのメディアの反応は熱烈だった。ピアノのために書かれたものではないバロック音楽に新しい光を当てるピアニストの登場。そんな絶賛が紙面をにぎわす一方で、グールドは早くもレコード契約を得ようとしていた。コロムビア・マスターワークスのディレクターを務めていたクラリネット奏者のデヴィッド・オッペンハイムが、ワシントンDCでのコンサートを見たバイオリン奏者のアレクサンダー・シュナイダーの強い勧めを受け、タウン・ホールに足を運んでいたのだ。グールドの演奏に衝撃を受けたオッペンハイムは、終演後の楽屋で、グールドとホンバーガーに契約を申し出たとされる。

Bernstein, Leonard, and David Oppenheim.

Photograph. https://www.loc.gov/item/ihas.200182413/

ARCHIVED - Concert Tours - Glenn Gould - The Glenn Gould Archive - Library and Archives Canada

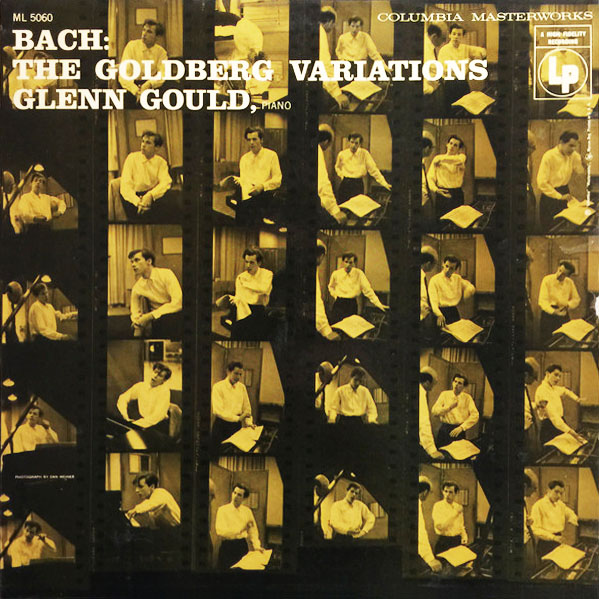

驚異的なヒットを放った1956年リリースの『ゴールドベルク変奏曲』

グレン・グールドのコロムビア・マスターワークスでの初録音は、1955年6月6日から11日にかけて行われた。場所はニューヨークの東30丁目のコロムビア・スタジオ。新人のピアニストのレコーディングとしては、破格の待遇だった。プロデューサー/エンジニアを務めたのは、ハワード・H・スコット。しかし、当時のコロムビア・レコードではエンジニアがクレジットを得ることはなかった。

6月だというのにコートにマフラー、ベレー帽に手袋という姿で、グールドはスタジオに現れたという。もちろん、椅子もカナダから持参した。コロムビアはスタジオに2台のピアノを準備していた。STEINWAY CD19とD199だ。グールドは入念に2台のピアノをチェックして、CD19を選んだ。

この最初のレコーディング・セッションの時点で、グールドは完ぺきなセルフ・プロデュース能力を備えていたようだ。彼はバッハ「ゴールドベルク変奏曲」を演奏するとコロムビア・マスターワークスに告げた。デビュー・コンサートと同様に、差別化が意識されたセレクションだった。同時に、グールドは当時のLPの収録時間も計算していたと思われる。通常はチェンバロで演奏されるバッハのクラヴィーア練習曲をピアノで、しかも、誰もやったことがないほどのハイスピードで弾く38分23秒は、スタジオに入る以前に彼の中で完ぺきにプログラムされていたに違いない。

『ゴールドベルク変奏曲』はモノラル録音で、レコーディング自体は当時のコロムビア・マスターワークスの制作手順を踏んだものだった。1956年1月にリリースされたオリジナルLPは、クラシックの世界では驚異的なヒットとなった。1960年までには4万枚のセールスを記録。現在までのトータル・セールスは100万枚に達していると言われる。

Glenn Gould

(Columbia Masterworks/1956年)

グレン・グールドのデビュー・アルバム。最新の再発はソニー・クラシカルから2020年リリース。1981年には同スタジオでの再録音に臨む

2017年にリリースされた『グレン・グールド/ゴルトベルク変奏曲コンプリート・レコーディング・セッションズ1955』は、7枚組のCDとLP×1枚、そして分厚いブックレットからなるボックス・セットだ。CDには1955年6月6日から11日のレコーディング・セッションのすべてのテイクが収録されている。グールドとハワード・H・スコットのトークバックでの会話もそのまま聴くことができる。ブックレットは当時のコロムビアの東30丁目スタジオの内部を知る上でも、貴重な資料となるものだ。教会を改造した巨大なスタジオの真ん中にSTEINWAY CD19が置かれ、周囲にNEUMANN M49が4本セットアップされようとしている写真も見ることができる。

天井高9mの大空間を持つコロムビア30丁目スタジオ

コロムビア・レコードの30丁目スタジオは1949年に開設された。それ以前は、コロムビアは東58丁目にコンサート・ホールを改造したスタジオを構えていたが、親会社CBSのオフィスがそこに移ってきたため、新しいスタジオを持つ必要性が生まれた。プロデューサーのジョージ・アヴァキアンらがマンハッタンで物件を探し回り、見つけたのが東30丁目207番地で廃墟のようになっていたアルメニア教会の建物だった。

建物は3階建てだったが、高さは6階建に匹敵した。最上階の天井は高さ9mもあり、天井から何十本もの照明が下がっていた。アヴァキアンたちはその最上階をフル・オーケストラも収容できるルームとして残し、2階にコントロール・ルームを備えることにした。教会部分の壁や床はできる限り、そのまま残された。改装してしまうと、巨大なアンビエンスの質が失われてしまうとアヴァキアンたちは考えたのだ。

1920年生まれのハワード・H・スコットは1946年にコロムビア・レコードに入社している。テープ編集室のエディターからスタートし、30丁目スタジオではチーフ・エンジニアとなった。当時のコントロール・ルームにあったのは、AMPEXのモノラル・レコーダーとステレオ・レコーダー。コンソールはカスタムメイドのものだったという。スコットは30丁目スタジオでの最初の試験レコーディングも担当。その後はクラシック系のレコーディングを多く手掛けた。ポップやジャズのレコーディングは、フランク・ブルーノとハロルド・チャップマンが担当することが多かった。彼らは同世代で、この3人が東30丁目のコロムビア・スタジオの基礎を形作ったエンジニアだった。

2004年に出版されたデイヴ・シモンズの著作『Studio Stories』の中にも、東30丁目のコロムビア・スタジオの歴史を追った章がある。そこでは同スタジオでレコーディングされた主要作品リストの最初にグレン・グールドの『ゴールドベルク変奏曲』が挙げられている。最も有名な作品は1959年のマイルス・デイヴィスの『カインド・オブ・ブルー』だろうが、グールドの『ゴールドベルク変奏曲』の録音はそれより4年先んじているのだ。

Dave Simons

(Backbeat Books/2004年)

1950〜1980年代のニューヨークのレコーディングを、スタジオという視点で切り取った一冊

高橋健太郎

音楽評論家として1970年代から健筆を奮う。著書に『ポップ・ミュージックのゆくえ』、小説『ヘッドフォン・ガール』(アルテスパブリッシング)、『スタジオの音が聴こえる』(DU BOOKS)。インディーズ・レーベルMEMORY LAB主宰として、プロデュース/エンジニアリングなども手掛けている。音楽配信サイトOTOTOY創設メンバー。

Twitterアカウントは@kentarotakahash

Photo:Hiroki Obara