ロネッツのステレオ盤もリリースしたスペクター

ステレオ人気の理由は1970年代再発にあり?

フィル・スペクターがステレオよりもモノラルを好んだのは間違い無いところだが、ロネッツのレコーディングにおいては、彼はステレオ・ミックスも制作した。クリスタルズではステレオ版は制作されたことがないから、そこにも扱いの差があったことになる。

「Be My Baby」で全米チャート2位に上るヒットを記録した後、ロネッツは1963年から1964年にかけて、さらに4枚のシングルを発表した。4枚は連続してヒットはしたものの、全米チャートの最高位は「Walking In The Rain」の23位だった。それらのシングルを含むロネッツのデビュー・アルバム『Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica』は1964年11月に発売されたが、アルバム・チャートでの成績は96位まで上ったのが最高だった。

アルバム『Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica』のステレオ・バージョンは1965年の後半になってから発売された。デビュー・シングルの「Be My Baby」の時点からスペクターがステレオ・ミックスも作り置いてきたのかどうかは分からない。1963年にシングル・リリースされている「Be My Baby」や「Baby I Love You」は、アルバムが視野に入ってからステレオ・ミックスを作った可能性も高そうだ。

アルバムはさしてヒットしなかったので、『Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica』のオリジナル盤は市場に残っている枚数が多くはなく、1965年のステレオ盤はさらに数が少ない。だが、ロネッツのアルバムを最初に聴いたのはモノラル盤だったか、ステレオ盤だったかというのは、人によって分かれそうだ。『Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica』は日本では1965年に『恋の雨音』というタイトルでキングレコードから発売されたのが最初だが、これはモノラル盤だった。だが、僕辺りの世代になると、1976年に『ロネッツ・グレイテスト・ヒッツ』というタイトルで、ビクターから再発されたLPで初めて聴いたという人が多いのではないかと思われる。これはステレオ盤だった。収録曲は『Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica』と全く同じだが、ジャケットは異なっている。このビクター盤は八木誠さんによる詳細な解説が素晴らしく、マルチトラックに背を向けたスペクターの録音手法についても述べられている。

ザ・ロネッツ

(ビクター音楽産業/1976年)

『Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica』のステレオ再発盤。コラージュによるジャケットは同年のUK再発盤と共通。日本盤解説の八木誠氏(1945〜2011年)はラジオDJ/ディレクター、音楽評論家として活躍

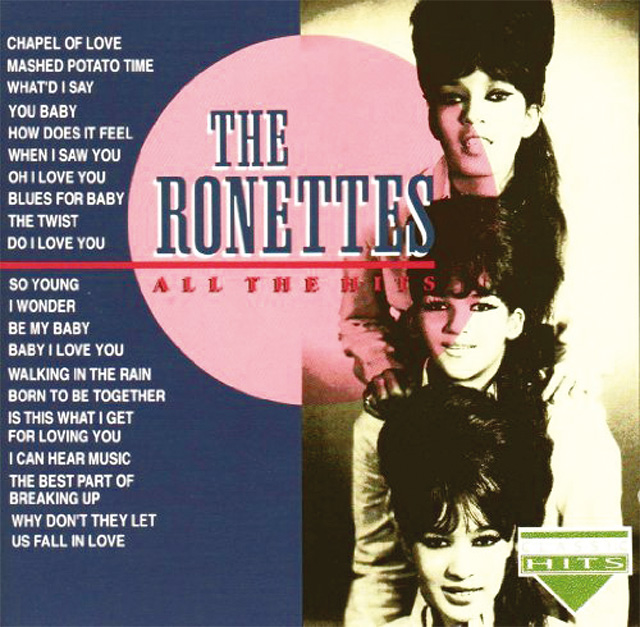

国によって、発売状況はさまざまだったと思われるが、ロネッツに関して、ステレオ盤の方を好むという人が少なからず居るのは、LP時代にはこうしたステレオ盤でのリイシューが多かったことがありそうだ。一方、CDでのリイシューはモノラルが主流を占めている。ステレオ・ミックスを収録したCDで、現在、比較的入手しやすいのは、1995年にドイツのチャーリー・レーベルが制作したコンピレーションの『The Ronettes – All The Hits』くらいかもしれない。

The Ronettes

(Charly Schallplatten/1995年)

ドイツの再発レーベルからリリースされたコンピレーション。『Presenting〜』収録曲のステレオ・ミックスが聴ける

2台の3trレコーダーを駆使したダビングを解読

丁寧なミックスから大胆な音像まで

「Be My Baby」のステレオ・バージョンは、リズム・トラックが左寄りに、ストリングスが右寄りに、ヴェロニカのリード・ボーカルとロネッツのコーラスとハンド・クラップが中央に配置されている。エコーがそれらを優しく包み込み、聴きやすく仕上がっている。モノラル版に比べると、ハンド・クラップが目立ち、シェイカーやカスタネットが目立たない、ヴェロニカのボーカルが少し引っ込み気味に聴こえる、などの差があるが、違和感を抱く人は少ないのではないだろうか。

当時のゴールド・スターのレコーダーは3trだった。ステレオ・ミックスはその3trをレフト/センター/ライトに振り分けるくらいのことしかできなかったはずだ。だが、「Be My Baby」のステレオ版のパンニングは控えめで、リズム・トラックはほぼ右に振り切れているが、ストリングスは左に振り切れてはいない。

このステレオ・ミックスはゴールド・スターでの2台の3tr機を使ったレコーディングの手順を想像させる。「Be My Baby」はリズム・トラックを録音した後、残りの2trを使って、コーラスやハンド・クラップとリード・ボーカルを録音。それを2台目の3trにバウンスしたが、リズム・トラックはそのまま1trに。残りを1trにミックスしてバウンスし、ストリングスを録るための空きの1trを作ったのだろう。ノルウェー科学技術大学の音楽学者、ジョン・ハウランドも新著の『Hearing Luxe Pop』の中で同様の分析をしている。

John Howland

(University of California Press/2019年)

デューク・エリントンの研究などで知られる音楽学者が、シンフォニック・サウンドを導入したアメリカン・ポップ・ミュージックという視点でジャズ、ソウル、ヒップホップ、インディー・ロックなどを横断した著書

なお、近年、YouTubeなどにアップされている「Be My Baby」のステレオ・バージョンはブートレグ版のようで、定位も異なり、ハンド・クラップとコーラスがRchになっている。これは流出したストリングス録音以前の3trテープからの素材を使ったか、ソフトウェアによる抽出を行って、リミックスしたものと思われる。

『Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica』の1曲目に置かれた「Walking In The Rain」のステレオ版では冒頭で雷鳴の音が左から右に移動する。この辺りはアルバムの構成を考えてのアイディアだろう。この曲では楽器はすべてがLchで、コーラスがRchだ。ヴェロニカのボーカルはセンター。ということは、最終的な3trはオケ、リード・ボーカル、コーラスの3つだったはずだが、一つ謎がある。雷や雨の音は曲中でもパンが移動するのだ。ということは、そのSEにも単独のトラックが必要になる。

ところが、よく聴いてみると、モノラル盤とステレオ盤では雷鳴の入るタイミングが違うようだ。ということは、両者は素材自体が違うことになる。SEはミックス時に音楽とは別のレコーダーからポン出しで再生されていたのかもしれない。それ故、モノラル・ミックスとステレオ・ミックスではその入る位置自体が違うと考えれば、うなずけてくる。

ちなみに、モータウンが初めて8trレコーダーを使ったシュープリームスの「Where Did Our Love Go」のステレオ・バージョンでは、冒頭で足音が右から左に移動する。アルバム『Where Did Our Love Go』のステレオ盤が発売されたのは1964年8月。「Walking In The Rain」のシングル・リリースは1964年10月だから、そのステレオ・ミックスが「Where Did Our Love Go」の直接的な影響を受けているとしても不思議ない。

The Supremes

(Motown/1964年)

現在の国内リイシュー(ユニバーサル)はステレオ仕様。ストリーミング・サービスなどではモノラル/ステレオの両方が聴ける。「Where Did Our Love Go」はシュープリームス初のNo.1ヒット曲

「Be My Baby」や「Walking In The Rain」のステレオ・ミックスは丁寧に作られた印象だが、中には極端な音像を持つ曲もある。「Walking In The Rain」のB面に収録された「How Does It Feel」は、ピーター・アンダースとヴィニー・ポンシアによるソングライティングが斬新で、ハル・ブレインのドラミングやジャック・ニッチェのオーケストレーションにもほかに無いユニークなひらめきが感じられる。個人的にはロネッツの曲では「Be My Baby」と並ぶフェイバリットだが、このステレオ・ミックスはかなり狂っている。オケはすべてLch。そして、Rchに聴こえるコーラスはほとんどエコー成分だけだ。それ故少し遅れて聴こえる。たぶん、シングルのB面だったため、ラフに作られたのだろう。ゴールド・スターのALTECの銀箱の配置はステレオの分離が良かったとは思えないし、スペクターはこれ以上ないほどの爆音でモニターしたと言われるから、ほとんどエコー成分だけのRchも面白く思えたのかもしれない。

NYミラ・サウンドでの協力者と

ラリー・レヴィンとの和解

ところで、こうしたロネッツのステレオ・ミックスのミキシングを手掛けたのはラリー・レヴィンだった。1963年の『A Christmas Gift For You From Philles Records』の録音終了後、レヴィンはスペクターに愛想を尽かした。スペクターが人を切っていくことは日常茶飯事だったし、去っていく者を追うこともなかったが、レヴィンだけは代わりが居なかった。

レヴィンを使えなくなったスペクターは、しばらくゴールド・スターから遠ざかり、ニューヨークのミラ・サウンドに戻った。そこではエンジニアのブルックス・アーサーがスペクターの録音を担当するようになった。

アーノルド・ブロドスキーという本名を持つブルックス・アーサーはブルックリン出身で、生まれは1936年のようだ。10代からデッカ・レコードなどでエンジニアとして働いた経歴を持つ一方で、1960年にはドン・カーシュナーのアルドン・ミュージックとソングライター&デモ・シンガーとして契約。ソングライティングとエンジニアリングの両方に通じる才人だった。

Brooks Arthur

アルドン・ミュージックでエリー・グリニッチ&ジェフ・バリー、ゲリー・ゴフィン&キャロル・キング、バリー・マン&シンシア・ウェルズらと知り合ったアーサーは、タイムズ・スクエアにあるディック・チャールス・スタジオのエンジニアとなり、彼らのデモ録音を多く引き受けるようになった。ブリル・ビルディング系のソングライターたちが好んで使った同スタジオには、後にイーグルズなどのプロデューサーとして名を挙げるビル・シムジクも在籍していたことがある。

1963年にはブルックス・アーサーはミラ・サウンドに移籍。そこでフィル・スペクターと出会う。クリスタルズが1963年終わりに録音した「I Wonder」はアーサーの仕事だ。アーサーはその後、フィル・ラモーンのA&Rスタジオを経て、ニューヨーク州ブロヴェルトに自身の914スタジオを建設。プロデューサーとしてもジャニス・イアンやベット・ミドラー、ライザ・ミネリなどを手掛けて、大成功することになる。

スペクターとアーサーはうまが合ったようで、スペクターのフィレス以外の仕事にもアーサーは協力した。だが、ミラ・サウンドにはレッキング・クルーは居なかった。ニューヨークのミュージシャンとスペクターの関係は良いものではなかったから、ロネッツのレコーディングを再開するのは、レッキング・クルーの居るゴールド・スターしか考えられなかった。そこでスペクターはラリー・レヴィンに和解を申し出たようだ。

1964年1月にロネッツはローリング・ストーンズのオープニング・アクトとして、イギリスをツアーすることになった。スペクターもそれに合わせて、渡英した。ロンドンではスペクターはヒーローように出迎えられ、テレビ番組『Ready Steady Go』に出演し、ローリング・ストーンズのスタジオに招かれて「Not Fade Away」「Little By Little」のレコーディングで彼らを助けたりもした。この2曲はストーンズの3枚目のシングルとなり、デビュー・アルバムにも収録された。スペクターは「Little By Little」の共作者のクレジットを得ている。

The Ronettes & The Rolling Stones, 1964.

The Rolling Stones

(London/1964年)

セルフ・タイトルのイギリス盤から「Mona (I Need You Baby)」を省き、米デビュー・シングル曲「Not Fade Away」を加えたアメリカでの1stアルバム。「Little By Little」も収録。日本での最新リイシューはSHM-CDでの2016年盤

2週間ほどの滞在を終えたスペクターは2月7日にニューヨークに戻ったが、その飛行機にはロンドンで親交を結んだ4人のミュージシャンも搭乗していた。ビートルズだ。スペクターの帰国便は、フィル・スペクターという存在を過去のものにしてしまう巨大なセンセーションを一緒に運んできたのだった。

The Ronettes With The Beatles ~ Vintage Everyday

ブルー・アイド・ソウルの起源となったデュオ

ライチャス・ブラザーズとの接近

ロネッツのシングル・セールスが落ちていったのも、ビートルズ旋風の影響が少なからずあっただろう。音楽界の急変化の中で、スペクターも新しい領域にチャレンジしようとしたことが、1964年後半以降のロネッツのシングルにはうかがえる。前述のアンダース&ポンシアによる「How Does It Feel」や、アルバム発表後にバリー・マン&シンシア・ワイルと作った「Born To Be Together」などには、メジャー7thを含むコード感や転調構造にティーンエイジ・ポップから脱して、より洗練されたヤング・アダルト向けの音楽を作り出そうとする意思が感じられる。

ロネッツのこうした路線はあまり成功しなかったが、別のアーティストの巨大なヒット曲につながる。ライチャス・ブラザーズの「You’ve Lost That Lovin' Feeling」(ふられた気持)だ。

ライチャス・ブラザーズはビル・メドレーとボビー・ハットフィールドからなるデュオだ。2人は兄弟ではなく、ともに1940年生まれのシンガーで、カリフォルニア州アナハイムのパラモワーズというコーラス・グループで歌っていた。1963年に2人はムーングロウ・レコーズからデビュー。レパートリーの多くはR&Bのカバーで、ムーングロウ・レコーズからの2作目のアルバムは『Some Blue-Eyed Soul』というタイトルだった。後のラスカルズやホール&オーツにも使われた“ブルー・アイド・ソウル”という音楽用語は、ライチャス・ブラザーズに始まるとされる。

The Righteous Brothers

(Moonglow/1964年)

ライチャス・ブラザーズの2nd。スペクターがかかわった後と比べて、ホーンやクランチ・ギターが立ったソウルフルなサウンドで、彼らの源流がうかがい知れる作品

彼らの歌唱にひかれたスペクターはムーングロウ・レコードと交渉し、販売権や出版印税を折半する契約を結んで、フィレスにライチャス・ブラザーズを迎え入れた。スペクターの意気込みは、彼らのフィレスからの最初のシングルのために、バリー・マンとシンシア・ワイルをニューヨークから呼び寄せ、ハリウッドのシャトー・マーモント・ホテルにピアノのある部屋を用意したというところからもうかがえる。2人はそこで「You’ve Lost That Lovin' Feeling」を書き上げた。スペクターはバラードの曲を望んでいたが、2人は当時、ヒットしていたフォー・トップスの「Baby, I Need Your Lovin’」にインスパイアされて、書いたという。

「You’ve Lost That Lovin' Feeling」のレコーディングは1964年10月にゴールド・スターで行われた。集められたレッキング・クルーの面々には変化があった。ドラマーはハル・ブレインではなく、アール・パーマーに。ギターにはトミー・テデスコに加えて、ジャズ・ギタリストのバーニー・ケッセルが初めて呼ばれた。しかし、彼は最終的にフェンダーの6弦ベースを手渡されることになる。エレクトリック・ベースはキャロル・ケイ。アコースティック・ベースはレイ・ポールマンだった。

スペクター以外の仕事でも多忙になっていたジャック・ニッチェが押さえられなかったため、オーケストレーションはジーン・ペイジが担当した。ペイジは1970年代にバリー・ホワイト・オーケストラで一世を風靡(ふうび)するオーケストラ・アレンジャーだが、当時はまだ、1963年のボブ&アールのヒット曲、「Harlem Shuffle」で頭角を現わしたばかりの新鋭だった。ペイジはラス・タイトルマンの高校生時代のデモ制作に協力した経験があり、たぶん、タイトルマンを通じて、スペクターに紹介されたのだと思われる。

高橋健太郎

音楽評論家として1970年代から健筆を奮う。著書に『ポップ・ミュージックのゆくえ』、小説『ヘッドフォン・ガール』(アルテスパブリッシング)、『スタジオの音が聴こえる』(DU BOOKS)。インディーズ・レーベルMEMORY LAB主宰として、プロデュース/エンジニアリングなども手掛けている。音楽配信サイトOTOTOY創設メンバー。

Twitterアカウントは@kentarotakahash

Photo:Hiroki Obara