史上最大級のプライベート・スタジオ

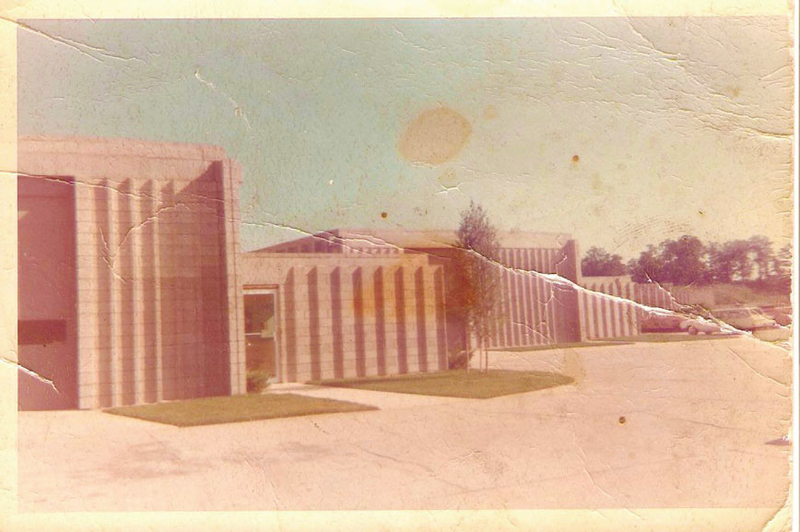

ウィロウ・パーク・センター

1960年、レイモンド・スコットはロング・アイランドのファーミングデールに4棟の建物からなる巨大なスタジオを建設した。ウィロウ・パーク・センターと呼ばれたその施設は、レイモンド・スコットとドロシー・コリンズの住居でもあり、電子機器開発のためのファクトリーでもあった。規模としては、ニュージャージーのレス・ポールのスタジオよりも大きく、当時はもちろん、現代においても、これほどのプライベート・スタジオを所有する人間を見つけるのは難しいだろう。

ウィロウ・パーク・センターの建設以前、スコットとコリンズはロング・アイランドのノース・ヒルズに住居を構えていた。このノース・ヒルズの邸宅の地下室もスタジオ機材で埋め尽くされていたが、そこでレコーディングが行われていたかどうかは定かではない。スコットは商業的な録音はもっぱらマンハッタン市内のジングル・ワークショップで行っていた。自宅のスタジオは機材開発のための実験室という位置付けだったように思われる。

同様にウィロウ・パーク・センターも一般的なレコーディング・スタジオとしての機能は持っていなかったようだ。残された写真を見ても、レコーディング・ブースは見当たらない。ウィロウ・パーク・センターの建設後もスコットはCM音楽作家としての仕事はジングル・ワークショップで続けている。一方、マンハッタン・リサーチ・インクという名前は1960年代以後も使われ、広告も残されているが、その住所はウィロウ・パーク3番地となっている。たぶん、マンハッタン・リサーチ・インクがマンハッタン市内にあったのは最初期のみで、ロング・アイランドのスコットの自宅兼実験室がそう呼ばれてきたと考えた方が良さそうだ。

ウィロウ・パーク・センター建設後の1961年から、レイモンド・スコットの電子音楽作品制作は本格化する。1940年代から進めてきた機材開発がいよいよ実用段階に入ったからだろうが、『Soothing Sounds For Baby』シリーズのようなわずかの例外を除くと、録音は商業的なリリースには結びつかなかった。スコットの主眼はあくまでも電子機材開発にあり、音源制作はそれと並行する実験で、CM用のジングルに応用されることはあっても、まとまった作品として発表されることはなかった。それが多くの人の耳に届けられたのは、2000年にオランダのバスタ・レーベルがリリースした『Manhattan Research, Inc』と、その続編とも言える2017年の『Three Willow Park』によってだった。

レイモンド・スコットが所有した

2台のマルチトラック・レコーダー

レイモンド・スコットの電子機材開発は前回触れた1946年のオーケストラ・マシンの特許申請に始まるが、実機の製作に踏み出したのは1952年に始まる電子キーボード、Clavivox(クラヴィヴォックス)の開発からのようだ。一方で、同じころにスコットはマルチトラック・レコーダーを自力で開発したという説もある。アメリカの音楽史研究家、トーム・ホルムスは著書の『Electronic and Experimental Music: Technology, Music, and Culture』の中で、スコットを最初のマルチトラック・テープ・レコーダーの発明者と位置付けている。これを受けて、熱心なレイモンド・スコットのファンの間では、マルチトラックの先駆者はレス・ポールではなく、レイモンド・スコットであるとする声も強い。

Electronic and Experimental Music: Technology, Music, and Culture

- 作者:Holmes, Thom

- 発売日: 2020/03/26

- メディア: ペーパーバック

『Electronic and Experimental Music: Technology, Music, and Culture』

Tohm Holmes

(Routledge/2020年)

この3月に第6版が発売。初版は1985年(Charles Scribner's Sons)。著者は作曲家/音楽史研究家で、本書では電子音楽草創期から現代のソフト・シンセやEurorackまでカバー

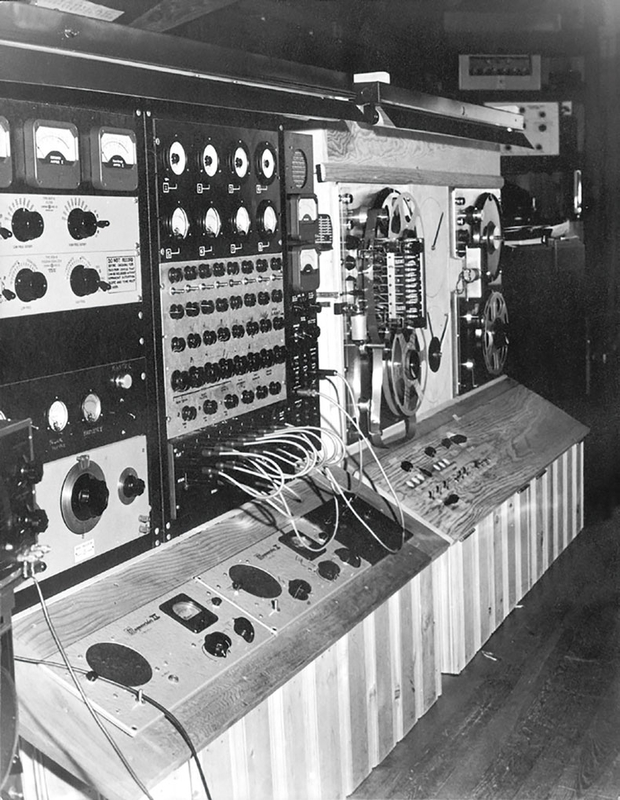

『Manhattan Research, Inc』のブックレットには1952年に撮影されたスコットの7trと14trのレコーダーだとされる写真もある。2台のレコーダーは横向きに壁のラックに埋め込まれ、手前のレコーダーの蓋が開いたヘッドストックは、確かに7trの仕様に見える。レコーダーの入ったラックは暗く天井の低いスペースに置かれていて、その場所がどこかは分からない。初期のマンハッタン・リサーチ・インクなのかもしれない。その後、この2台のレコーダーを納めたラックはノース・ヒルズからウィロウ・パークにも移動し、スコットの写真の背後にしばしば映っている。

2台のレコーダーはAMPEX 300のようだ。AMPEXは1949年には米軍のために1インチ・テープを使った7trのAMPEX 300を開発し、納品している。スコットはその7trレコーダーを2台入手して、14trの録音を可能とするシステムを組み上げていたのかもしれない。だが、フライト・レコーダーのために開発された7trのAMPEX 300はあくまで同時録音用であり、オーバー・ダビングによる多重録音はできなかった。AMPEXが同期録音可能なセル・シンクのシステムを開発するのは1955年以後で、レス・ポールとともに2年の試行錯誤を要している。それより早く、スコットが自力でAMPEX 300を改造し、同様のシステムを実現していたとは考えがたい。

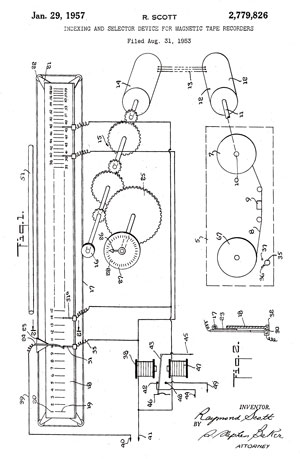

1953年にはスコットはテープ・レコーダーに関する2つの特許申請をしている。一つはテープの進行を示すインジケーターのシステムだ(US PATENT 2779826A)。スコットはアコースティック・ピアノの前面にテープ・レコーダーのコントロール・パネルを取り付け、ピアノを弾きながら、レコーダーを操作するシステムを自宅スタジオで実現していたようでもある。

もう一つの特許はマルチトラック・テープ・レコーダーのヘッドストックにかかわるものだった(US PATENT 2783311A)。マルチトラック・レコーダーでは幅の広いテープを使用するが、1trあたりの幅は狭くなる。このため、走行中のテープの揺れやズレがシビアな影響を及ぼす。これを解消するために、スコットはヘッドをフローティング状態にして、テープの動きに追従するシステムを考案したようだ。

だが、スコットが所有する7trレコーダーが実際にそういうシステムを持っていたのかどうかは分からない。自宅スタジオの壁に埋め込まれた2台のレコーダーがどの程度、音源制作に稼働していたのかも不明だ。ウィロウ・パーク・センターに移る以前に、スコットはモノラル、2tr、3trの3台のAMPEX 300を買い足していて、電子音楽作品のレコーディングではこれらのレコーダーが使われたものと思われる。

電子音を奏でる鍵盤楽器Clavivoxと

ロバート・モーグの関係

1952年にClavivoxの開発を始めたスコットは、1953年にはシーケンサーを発案している。しかし、それらが実用可能になるのにも時間がかかった。Clavivoxの開発が本格化したのは、1955年に若きロバート・モーグと出会ってからのようだ。1934年生まれのモーグは、エンジニアの父親を持ち、14歳で雑誌記事をもとにTheremin(テルミン)を自作。大学時代には自宅の地下室でThereminの自作キットを製作し、その通信販売で金を稼ぐようになっていた。

レイモンド・スコットのClavivoxは電子オルガンの一種だが、ビブラートやエンベロープを変化させる機能を持つ点で、シンセサイザーに近付いたものと考えていいだろう。Thereminのサウンドに魅せられていたスコットはポルタメント機能も欲し、自作キットを販売していたモーグに協力を求め、モーグは父親とともに、スコットの自宅スタジオを訪れた。2人は地下室の機材に圧倒されたが、後にモーグはこんな回想も述べている。

「スコットが唯一、持っていなかったのは作業デスクだった。どうやら、スコットは地下室では何も仕事をしていなかったようだ。高価な機材は一度も使われたことがないように見えた」

スコットにとって、自宅スタジオは作業場というよりは夢の城であり、膨大な機材はインテリア的な性格も持っていたのではないかということが、このモーグの証言からうかがいしれる。

モーグはスコットにThereminのアッセンブリを提供したが、それが何に使われるかは知らなかったという。その後も何度か、スコットの依頼に応じた仕事をしたが、スコットと機材を共同製作したことはないというのが彼の認識だ。

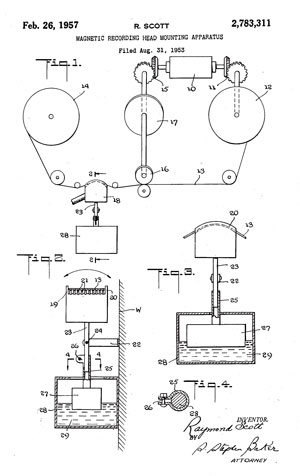

Clavivoxの初期型は1956年に完成したようだ。この年、スコットは鍵盤式の電子楽器の特許申請をしている(US PATENT 2871745)。1960年前後にはClavivoxは市販もされたようだ。その広告を見ると、鍵盤楽器に人間の歌声や管楽器演奏のような表現力を与えることがスコットの開発意図だったことがよく分かる。“ボイスではなくボーカリスト”“クラリネットではなくクラリネット奏者”“ヒューマン・パフォーマンスのようなサウンド”というのが、Clavivoxのキャッチ・コピーだった。鍵盤は右手で演奏し、左手でアタックやビブラートやポルタメントのためのレバー操作をするというのも、後のモノフォニック・シンセサイザーを思わせる。モーグはClavivoxをシンセサイザーとは呼ぶことはできないとしているが、鍵盤楽器としてのデザインにおいて、MOOG MinimoogがClavivoxの影響を受けているのは間違いないところだろう。

レイモンド・スコットが発明した

“電気式”ステップ・シーケンサー

スコットが1950年代からシーケンサーの開発に取り組んでいたことも、モーグが証言している。前述の『Electronic and Experimental Music: Technology, Music, and Culture』にはモーグがスコットのために電圧制御のシーケンサーを開発したという記述があるが、モーグによれば、それは誤解のようだ。電圧制御のシーケンサーを最初に開発したのは、カリフォルニア州バークレーの電子楽器開発者、ドン・ブックラだった。1963年にBUCHLA &ASSOCIATESを設立したブックラは1967年発表のモジュラー・シンセサイザー、100 Seriesの中に電圧制御のアナログ・シーケンサーを組み込んでいる。ブックラはその2、3年前にはシーケンサーを開発していて、モーグもそれを知り、シーケンサーの開発を始めたそうだ。

SUBOTNICK: The First Buchla 100

BUCHLA 100 Seriesをドン・ブックらと共同開発したモートン・サボトニック自身による、100 Seriesの解説。最上段がシーケンサー

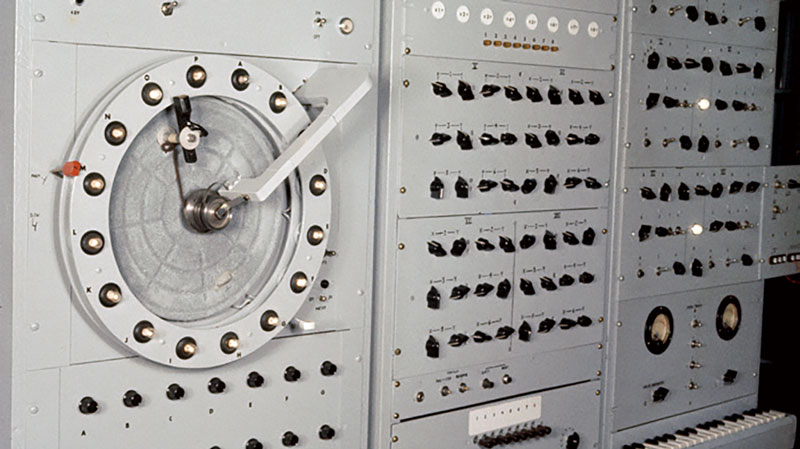

対して、レイモンド・スコットのシーケンサーは当時の電話交換技術を応用したリレー回路によるもので、1950年代の後半にはスタジオで稼働していた。モーグによれば、当初のそれは壁一面に埋め込まれたリレー回路がカチャカチャと音を立てながら、作動するものだったという。このモーグの証言からして、電気的なシーケンサーの発明者はレイモンド・スコットだったと考えていい。『Manhattan Research, Inc』に収録された「The Rhythm Modulator」という曲は、1955〜57年ごろに録音されたリレー式シーケンサー使用の最初期の曲だとされている。

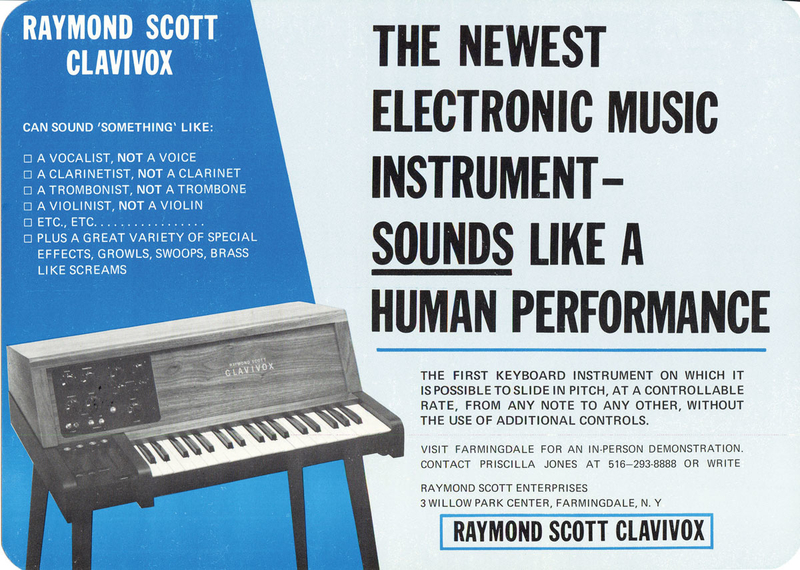

1959年ごろにはスコットはCircle Machineというループ・シーケンサーも開発した。これは16ステップのシーケンスを円盤状に配置したもので、スタジオの壁に時計のように埋め込まれている写真を見ることができる。『Manhattan Research, Inc』に収録された「AUTO-LITE: STA-FUL」はこのCircle Machineを使ったCMジングルで、スコットがCircle Machineの解説を加えたバージョンも聴くことできる。

草創期のリズム・マシンと

レイモンド・スコットが夢見た自動演奏

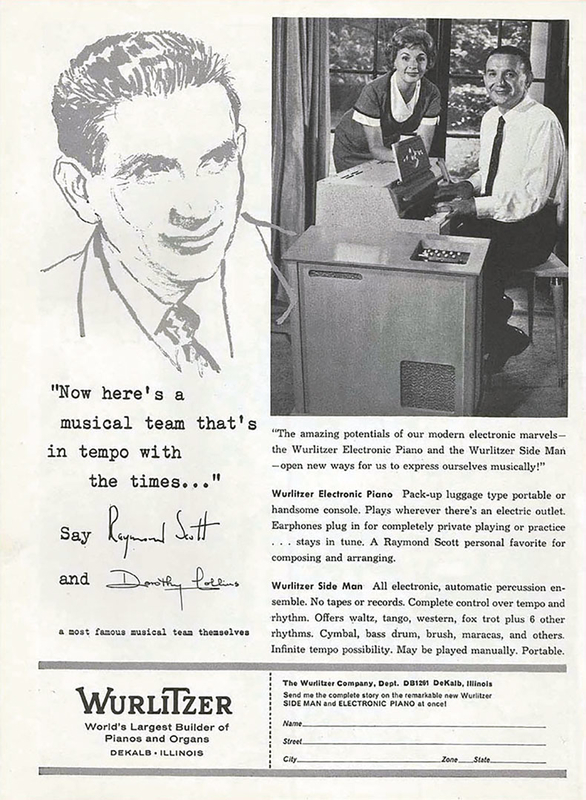

Clavivoxにも1959年ごろにはシーケンサーが内蔵されるようになった、また、同年にレイモンド・スコットはWURLITZERが発売したリズム・マシン、Sidemanの広告にも登場している。Sidemanの開発にスコットが関係していたのかどうかは分からないが、SidemanもCircle Machineと同じく、円盤状の電気的なオルゴールと言ってもいい機構を持っていた。モーター駆動の巨大なシステムだったが、後のROLANDの名機、CR-78などを思わすファットなリズム・ボックス・サウンドだ。

世界初のリズム・マシンは渡米時期のレフ・テルミンが作曲家のヘンリー・カウエルからの依頼で製作したRhythmiconだとされる。1932年に発表されたRhythmiconは16鍵の鍵盤付きで、常に回りっぱなしでスタート/ストップはできず、それぞれの鍵盤を押すと異なるピッチの音で異なるリズム・パターンが再生されるという奇妙なマシンだった。カウエルは数曲でそれを使った後、しまい込んで、忘れてしまったようだ。しかし、回転する円盤を使った電気オルゴールのような機構を持っていた点で、RhythmiconはCircle MachineやSidemanの元祖に当たると考えられる。

Rhythmiconのデモ演奏ムービー。手で押さえているのが円盤部。パターン再生はされるが、その電子音はドラムと呼ぶには程遠い電子音であった

市販された最初のドラム・マシーンと言えるのは、1949年にハリー・チェンバリンが開発したCHAMBERLIN Rhythmateだ。これはテープ・ループを再生するシステムで、チェンバリンが後に開発するMellotronのベースにもなった。試作機のRhythmate 100に続いて、Sidemanより少し早い1957年にRhythmate 20/30/40がシリーズを発売。サンプル・ループによるリズムとエレクトロなリズムという2つの方向性がこのころ、ほぼ同時に登場しているのは興味深い。

スコットも少し遅れて、Bandito the Bongo Artistという自前のリズム・マシンを開発したと言われる。『Manhattan Research, Inc』には「Bandito the Bongo Artist」という曲も収められているが、最も活躍しているのは『Soothing Sound For Baby』シリーズのVol.2〜3かもしれない。だが、この機材の詳細については、よく分からない。

いずれにしろ、1960年前後にはレイモンド・スコットは電子キーボード、シーケンサー、リズム・マシンという3つの機材を手に入れたことになる。ミュージシャンを猛特訓しなくても、マシンに思い通りの演奏をさせればよい。原理的にはそう考えられるテクノな環境を手に入れたと言ってもいいだろう。自動ピアノを音楽体験の原点に持つ彼は、理想の実現に近付いたはずだった。だが、壮大な夢の城のようなウィロウ・パーク・センターで、スコットがどんな日々を過ごしていたかについては、今なお謎が多い。

音楽評論家として1970年代から健筆を奮う。著書に『ポップ・ミュージックのゆくえ』、小説『ヘッドフォン・ガール』(アルテスパブリッシング)、『スタジオの音が聴こえる』(DU BOOKS)。インディーズ・レーベルMEMORY LAB主宰として、プロデュース/エンジニアリングなども手掛けている。音楽配信サイトOTOTOY創設メンバー。Twitterアカウントは@kentarotakahash