レイモンド・スコットのスタジオを

支えたエンジニアは誰か?

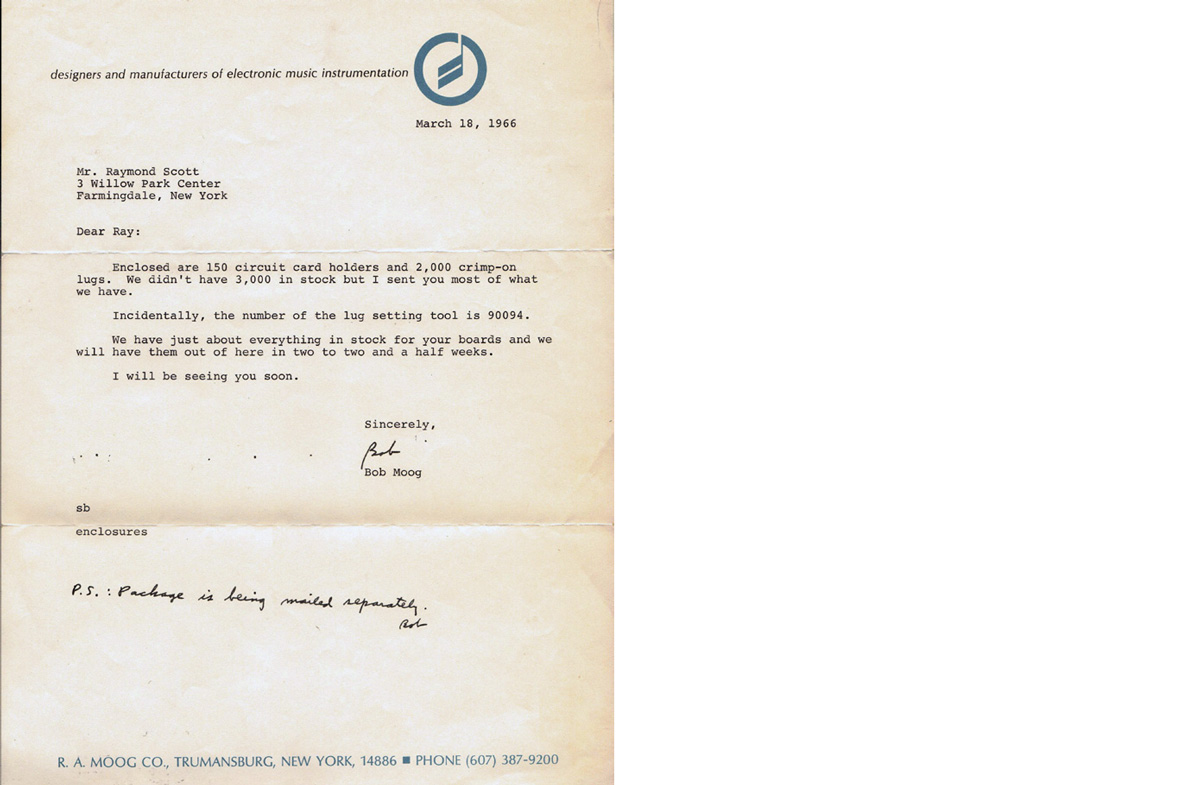

レイモンド・スコットのプライベート・スタジオに関する最大の謎は、誰がその技術面を支えていたのか、ということだ。ロバート・モーグはスコットのスタジオには作業デスクが見当たらなかった。ほとんどの機材は使われたことがないように見えたと語っている。確かに残された写真を見ても、スコットのスタジオはあまりにも整然とし過ぎている。

幾つもの特許申請をしているスコットが、楽器や録音機材の技術面に精通していたのは間違いない。だが、あれだけの機材量のスタジオを稼働させていたら、日々のメインテナンスも大変だ。技術開発にも取り組んでいたら、そのための雑然とした作業場がなければ成り立たないだろう。ところが、スコットのスタジオはあたかも機材を展示しているショールームのようなのだ。

自らハンダごてを握るDIY派だったレス・ポールも、ニュージャージーに本格的なスタジオを造り、8trのAMPEXレコーダーとそれに合わせたコンソールを導入する際には、FAIRCHILD 660の設計者であるレイン・ナルマの助力を得ていた。同様に、スコットのノースヒルズやウィロウ・パークのスタジオも誰か強力な技術的パートナーがいなければ、成立しないものに思われる。多忙な音楽家だったスコットが、片手間に構築できる規模ではない。だが、当時のスコットのスタジオに協力していたエンジニアが誰なのかは分からないのだ。

ロバート・モーグとともにシンセサイザーの開発に取り組んでいたハーブ・ドイチェは、ロング・アイランド在住で、モーグを通じて、スコットと知り合っている。ドイチェは1960年代にスコットのスタジオで彼のエンジニアとともに仕事したことがあったが、エンジニアの名前は覚えていないという。

CM音楽家エリック・シデイが

ウィロウ・パークを借りて制作

レイモンド・スコットとドロシー・コリンズの間には1958年までに2人の娘が生まれた。1964年にリリースされた『Soothing Sounds For Baby』シリーズはコリンズとの育児の経験から生まれたものと思われるが、それがリリースされるころには彼らの夫婦生活は破たんしていた。コリンズは2人の娘を連れて、カリフォルニアに去ってしまい、スコットはウィロウ・パーク・センターの空虚な居住スペースに取り残された。

ウィロウ・パーク・センターの施設自体は企業のヘッドクォーター誘致用に建てられたレンタルの不動産だったようだ。テレビやコマーシャルの仕事に加えて、ワーナー・ブラザーズからカートゥーン・ミュージックの印税も得ていたスコットは、それを維持するだけの資金を持ってはいた。だが、そこでの電子機器の技術開発はビジネスとして軌道に乗るには程遠かった。Clavivoxは一般発売され、広告からは前期型、後期型の2種類のモデルがあったことがうかがわれるが、ほとんど売れなかった。

1960年代のマンハッタン・リサーチ・インクの広告にはエレクトロニック・ミュージックのための機材のセールス&サービスやスタジオ・レンタルに関するものもある。ミュージシャンのエリック・シデイは実際にウィロウ・パークのスタジオを借りたと語っている。シデイはイギリス出身で、もともとはバイオリン奏者だったが、1939年にニューヨークに移住した後、作曲家/編曲家として成功。スコットと同じように数多くのCMジングルも制作した。1950年代にはエレクトロニック・ミュージックに傾倒し、ロバート・モーグにパーカッション・シンセサイザーを依頼したことでも知られる。これを使った有名な1959年のマックスウェル・ハウスのCMジングルをYouTubeで確認できる。

マックスウェル・ハウスのコーヒー・パーコレーターのCM。上部の確認口からコーヒーが吹き出すのとリンクして、クロマティック・パーカッションがSEのように演奏される

シデイはスコットとも親交があり、1965年の6月から7月にかけて、ウィロウ・パークを訪れて、3つのスタジオ・セッションを行ったという。レンタル料金は昼間が40ドル/時間、夜間は50ドル/時間だったそうだ。当時の物価からすると、かなり高価に思われるが、敵状視察的な目的もあったのかもしれない。このころにはシデイは電子音を使ったCMジングルで大成功していたが、スコットのCMジングルの仕事は減っていた。スコットは音楽家として仕事をこなすことにはもはや興味なく、日々、機材開発に没入していたのだ。だが、それはビジネスなのか、ホビーなのか、あいまいなものでもあった。

自動演奏装置Karloffに続くElectroniumは

MOOG製回路を採用していた

1966年にスコットはミッツィ・カーティスと出会い、1967年に3度目の結婚をする。結婚後、ウィロウ・パークのスタジオの事務を担当するようになったミッツィは、当時、スコットをサポートしていた2人のエンジニアを覚えている。一人はジョー・クザート、もう一人はアラン・エットマン。だが、エットマンがスコットに協力するようになったのは1969年以後のようだ。ジョー・クザートがそれ以前からスコットを支えていたエンジニアなのかもしれないが、彼については、ほとんど情報は得られない。

ミッツィと結婚したころには、スコットは自動作曲/自動演奏のマシンの開発に集中していたという。1959年にはスコットはKarloff(カーロフ)というニックネームで呼ばれる自動演奏のマシンを作り上げていた。Karloffはリレー式のシーケンサーとClavivoxのような発音システムとミキサーを組み合わせたラック・システムで、マンハッタン市内のジングル・ワークショップに設置されていたようだ。続いて、スコットはElectronium(エレクトロニウム)と呼ばれる自動作曲/自動演奏のマシンを構想した。これがその後のスコットの最大のライフ・ワークとなった。

Electroniumは鍵盤は持たないが、スタンドアローンなワンボックス・マシンとして製作された。ミッツィがウィロウ・パークで暮らし始めたころは、それはまだ基板やワイアーがむき出しの状態だったが、既に魅力的な音楽を奏で始めていたという。

Electroniumは音楽家のための作曲支援ツールという性格を持っていた。作曲家はElectroniumに質問し、Electroniumは作曲家に提案する、とスコットはそのコンセプトを説明している。まずは作曲家がメロディとテンポと音色を設定するが、その後、Electroniumはさまざまなパラメーターを変化させ、セミオートマチック・コンポーザーとして、音楽を演奏し続ける。ハーブ・ドイチェはそれをランダム・シーケンサーとも表現している。

ランダム・シーケンスの方向性も、作曲家はさまざまに指定できる。そうした機械との会話を通じて、それまで作曲家が何日もかけて行っていた作業を数時間で達成することがスコットの目的だったようだ。その発想はCM音楽作家として、短い音楽作品を大量に産み出すニーズに応えていたことから生まれたのかもしれない。

当初のElectroniumの内部は、Clavivox、Circle Machine、Karloffなどに使ったボードの寄せ集めだったようだ。『Manhattan Research Inc.』にはその名も「Cindy Electronium」という曲が収録されている。録音時期は1960〜63年とされているので、最初期のElectroniumを使用した音源と考えてよいだろう。シーケンサーはまだリレー式だったはずだが、フィルタリングの効いたサウンドはMOOGシンセサイザーを思わすものがある。

ロバート・モーグはスコットと機材を共同開発したことはないと語っているが、スコットの回想録には1963、64年ごろにモーグの設計によるポリフォニック・シンセサイザーを組み上げた記述がある。また、リレー式ではないソリッド・ステートのシーケンサーを欲したが、自分の手には余るものだったので、モーグに設計してもらったとも書き残している。ドイチェもそれを裏付けるような証言をしている。モーグは幾つかの依頼に応えて、仕事はしたものの、秘密主義のスコットはそれを使って、何を作っているのかはモーグに伝えなかった。だが、モーグが設計したボルテージ・コントロールのシンセサイザーおよびシーケンサーがElectroniumに応用されていたのは間違いなさそうだ。

デジタル・コントロールによるElectroniumの完成と

電子音楽家ブルース・ハーク

エンジニアのアラン・エットマンは1969年の終わりごろにスコットと出会い、Electroniumの開発に協力するようになった。自身の会社を経営していたエットマンは、スコットの依頼に応えて、技術提供するという関係だったようだ。エットマンが最初にウィロウ・パークを訪れたときには、Electroniumは何世代目かの進化したバージョンになっていた。発音部はプラグイン・モジュール化されたシンセサイザーで、幅広い音色を再生可能だったとエットマンは語っている。

エットマンはElectroniumのコントロール・セクションをデジタル化するために働いたという。エットマンとともに組み上げられたElectroniumは、記憶装置としてPHILLIPSのカセット・レコーダーを備えていた。コントロール・セクションのデジタル・データはカセット・テープにセーブできたのだ。

エットマンは彼がElectroniumにかかわった1970年前後に、ブルース・ハークがウィロウ・パークをしばしば訪れ、スコットとともに音楽を作っていたことを記憶している。スコットとハークが操作するElectroniumから生み出される音楽に魅了されたとも言う。

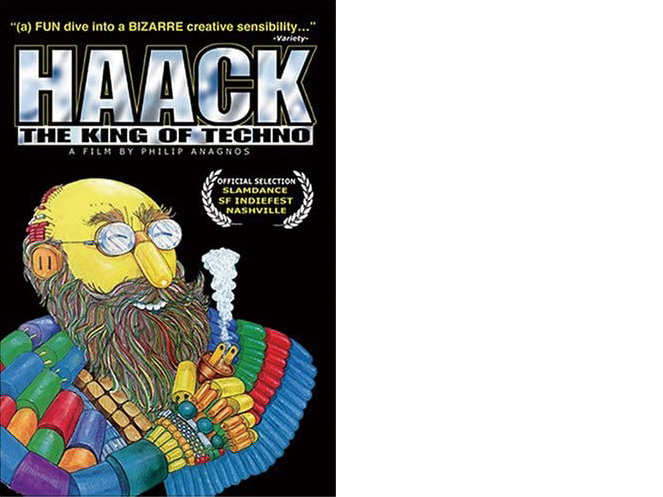

ブルース・ハークは1931年生まれのカナダ出身のピアニストで、1951年にニューヨークに移ってきている。そこで電子音楽やミュージック・コンクレートに傾倒。玩具的な電子楽器を自作するようになり、1963年からは電子音とナレーションが交錯するストレンジな子供向けの音楽を自身のディメンション5レーベルからリリースしている。このレコード群は後にカルトな人気を呼び、日本では2004年にキング・レコードからリイシューされている。ジム・オルークや砂原良徳などもハークからの影響を語っている。

1970年代のブルース・ハーク作品が持つ

テクノ×ファンク感覚

スコットとハークは世代的には離れていたが、意気投合して、スタジオで長い時間を過ごすようになったようだ。スコットはハークにClavivoxを1台プレゼントした。このClavivoxは当時、ディメンション5の録音を手伝っていた17歳のハリー・スピリダキスの手に渡った。スピリダキスはその後、ニューヨークのメディア・サウンドのレコーディング・エンジニアになり、ルーサー・ヴァンドロスほかの録音にクレジットを残している。スピリダキスによれば、当時のハークはスコットに心酔し、Electroniumを絶賛していたそうだ。

1970年にブルース・ハークはコロムビア・レーベルからアルバム『The Electric Lucifer』をリリースする。これは詩人のクリス・カチュリスとともに作り上げたサイケデリック・ロック的な作品だ。カチュリスのボーカルはFaradと呼ばれるハークの自作ボコーダーによって、加工されている。それ以外のすべての楽器音はMOOGを中心としたシンセサイザーによるものと思われる。ロック・バンド的なフリーキーな音楽を電子音だけで構成するという試みをここまで成功させたアルバムは、ほかになかなか見当たらない。

Bruce Haack『The Electric Lucifer』(Columbia/1970年)。ジャケットの通り、サイケ色の強い電子音ロック・アルバム。MOOGシンセのベースやアナログ・オシレーターによるリズム、自作ボコーダーを通したボイスで構成

現代のDJ、トラック・メイカー、エレクトロニック・アーティストの間でもハークの人気は高く、2004年に制作されたドキュメンタリー映画『Haack: The King of Techno』の中では、カット・ケミスト、ピーナッツ・バター・ウルフ、マニー・マーク、マウス・オン・マーズらがハークを称賛している。2010年にはストーンズ・スロウ・レーベルがハークのボコーダー作品を集めたコンピレーション『Farad: The Electric Voice』を制作。そこに収録された1970年代後半の曲にはファンクやヒップホップとも共振する感覚がある。

Bruce Haack『Farad: The Electric Voice』(Stones Throw/2010年)。ピーナッツ・バター・ウルフが主宰するストーンズ・スロウによる、ハークのボコーダー作品コンピ。ストーンズ・スロウのWebサイトには“クラフトワーク「アウトバーン」(編注:1974年)に先駆けた、音楽的にボコーダーを使ったポップ”と紹介されている

ハークは1978年ごろから闘病を続け、1988年に他界している。アラン・エットマンはレイモンド・スコットとブルース・ハークは作品を共同制作していたと断言し、ハークがそれを録音し、コロムビアに売り込んでいたのではないかと見ている。だが、その音源は発見されていない。

スコットはハークのように作品をアウトプットする意思をほとんど持ち合わせていなかったようだ。作品を発表して、何かしらの評価を下されることを恐れていたのかもしれない。『Manhattan Research Inc』や『Three Willow Park』に聴けるスコットの電子音楽は、CMジングルを除くと、ほとんどが実験の記録というべきものだ。そして、Electroniumは日々、改良が続けられ、決して完成することがなかった。

音楽評論家として1970年代から健筆を奮う。著書に『ポップ・ミュージックのゆくえ』、小説『ヘッドフォン・ガール』(アルテスパブリッシング)、『スタジオの音が聴こえる』(DU BOOKS)。インディーズ・レーベルMEMORY LAB主宰として、プロデュース/エンジニアリングなども手掛けている。音楽配信サイトOTOTOY創設メンバー。Twitterアカウントは@kentarotakahash