会議机に載せたシステムとともに劇場内を転々と……

ようやく、4回にわたって記録してきた舞台公演『波のような人』最終編です。本番会場は愛知県芸術劇場の小ホールでしたが、2週間前に小屋入りしてからスタジオ(4ch&ヘッドフォン)→中リハ室(8ch)→スタジオ→館長室(ヘッドフォン)→小ホール(16.2ch)→ホテル(ヘッドフォン)→楽屋(ヘッドフォン)→小ホール→ホテル→楽屋……の繰り返しと、劇場内外で制作環境の移動が複数回ありました。慣れない現場で、再生環境が日々変わるこの恐怖が伝わるでしょうか。この恐怖と戦えたのはバイノーラル(HPL)制作環境を整えていただいていたからこそでした。

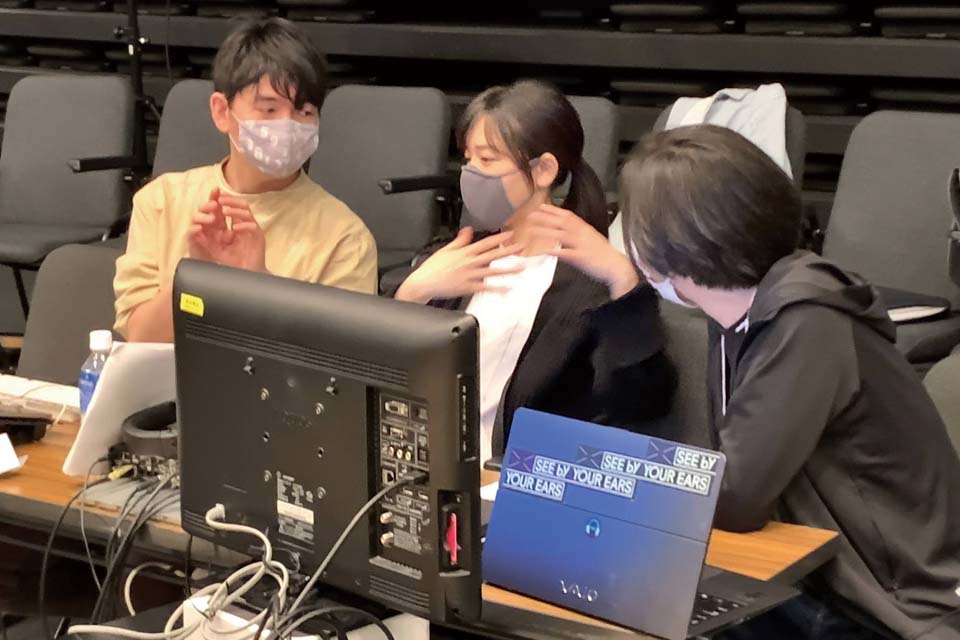

劇場に入ってからは、どこに行くにも一つの会議机とともに過ごしていました。Danteでアウトするまでのすべてのシステムを会議机の上に集結させ、行く先々で電源と、会議机から出ている一つのLANケーブルをつなぐだけで音が出せるようになっていました(正確にはPLOGUE Biduleのパッチをチャンネル数ごとのものに開き直すことが必要ですが)。これが久保二朗さんと愛知県芸術劇場の音響チーム(山口剛さん&岡野将大さん)によって作られた移動式サラウンド環境会議机です。机へのケーブリング、各環境への毎回のスピーディなインストールはテクニカル・ディレクターのイトウユウヤさんが担ってくれました。

今回、制作中は自分の力不足もあってものすごく悔しく苦しく、自分に絶望している時間がありました。稽古場で俳優が稽古している間、好きに音が出せません。なのでHPL環境で制作したものを合間に鳴らし調整、俳優と確認したら机と一緒に楽屋に戻ってまた作業、音が足りなければスタジオに行って録音する……など、システムのおかげでポータブルにできた反面、どこを主軸にして作り切るか、制作フローの改善が必要だなと思いました。どこかの部屋で拠点を構えてしまって、もっと時間を大きく区切ったほうがよかったのかなと思い返しています。サラウンド環境の整備については、特に舞台作品の場合はほかのチームへの状況の共有と、進め方が次の課題として見つかりました。便利になるのがマイナスからゼロだとしたら、便利で節約した時間を表現でプラスに持っていかないと……。

自分の経験値があったらもっとうまくできたはず、と一時絶望のオーラが出過ぎていたのか、気付いたらケータリングがカラフルなものになっていたり、楽屋のホワイトボードに応援のコメントが日々増えていったり、制作チームと俳優の皆々様の愛で生かされておりました。そして作/演出の額田大志君も一緒に苦しんでくれて(というかそれぞれ同じタイミングで自分のフィールドで苦しんでいて)その苦しみの深さが同じくらいだったので、変な一体感が生まれていた気もします。友人であり、お互いのことはお互いに任せていて疑わない、ということからきていたのだと思うのですが。私はとにかく作業の時間が足りない状態でした。

第12回で、稽古開始当初の体制と、稽古~本番の体制が異なる話をしましたが、まさしくここが大きく方針を変えたタイミングでした。一人ですべて解決できる作業量を超えていたため、久保さんにヘルプを出し、そしてそのヘルプを察して葛西敏彦さんが巻き込まれてくださり、急きょ本番当日(ソワレのみの日)お二人に来ていただくことになりました。と、あらためて振り返っていて、どう考えてもヘルプを出すのが遅過ぎ!音の119番にも程があります。今回で自分のキャパと技術力の現在地を把握できたので、無理のないタイミングでヘルプを出せる人間になりたいと思いました。こうして葛西さん&久保さんのレスキューのおかげで本番を迎えられたのでした。

仕込んだ音とセットの世界との乖離をダンサー岩渕貞太氏の緊急参加が埋める

そんなドラマがあった舞台、実はさらにもう1エピソードあります。最初に劇場に入っていざ現場で鳴らしたら、音の空間と舞台上の空間がどうも合わないことが判明。残響の強い音と、日常を表現している美術セットと台本との間に乖離があり、シーンによってはとても大げさなSEが鳴っているように聴こえてしまいました。私が事前に想像力を働かせておくべきだったと反省しています。今回、音の出演者である岩渕貞太さんは愛知でのクリエイションには参加しない予定だったのですが、額田君が思い切った判断をしてくれて急きょ“愛知に助けに来ていただきたい”と岩渕さんに電話(@忘れもしないホテルのロビー)。岩渕さんは快諾してくれて、本当に本当に、愛に囲まれた現場にいたことを実感しました。岩渕さん、葛西さん、久保さん、そして額田君、ありがとうございました。

チームに支えられ作った作品、とても気に入っているシーンがあります。最後の場面で、男の呼吸音が波のように打ち返していって、会場を埋め尽くします。その間その俳優たちは最後のシーンのまま、ずっと舞台上に残ります。動きも無く、言葉も発しません。その後その呼吸音でできた波の音はゆるやかにホワイト・ノイズとピンク・ノイズを混ぜた無機質な波の音に変わっていきます。合わせて照明も緩やかに暗転していく。普通に聴いていたら変わったことには気付かないと思います。ノイズだけの波音に完全移行するタイミングに合わせて完全暗転。しばらく波が続き、最後に波は打ち返すことなく小さく一定に鳴り続け、鳴っていることを忘れるくらいの長さを流した後カット・アウトし、明転、終了。俳優の存在と、音の存在(=男の存在)の関係に、音が消えることで考えさせることができないか、挑戦しました。

あのシーンだけでもインスタレーションにできそうだなと思ったのですが、それまでの俳優の存在あってこそのものなので、舞台作品のときにまた挑戦してみたいと思いました。インスタレーションのような静的な表現でも、俳優がいることで主観ではなく客観で見させることができるのは面白いなと思いました。最後のシーン、照明で協力してくださったのは、京都ベースの川島玲子さん。現場で私に気合を入れ続けてくれたお姉さんでもあります! ありがとうございました。

舞台は総合芸術。プロフェッショナルの皆様、貴重な経験本当にありがとうございました。また、よろしくお願いします!

次回は8月8日にリリースした新曲「(((|||」について記録します。今回は初めて、声以外の音も使いました。ではまた〜!

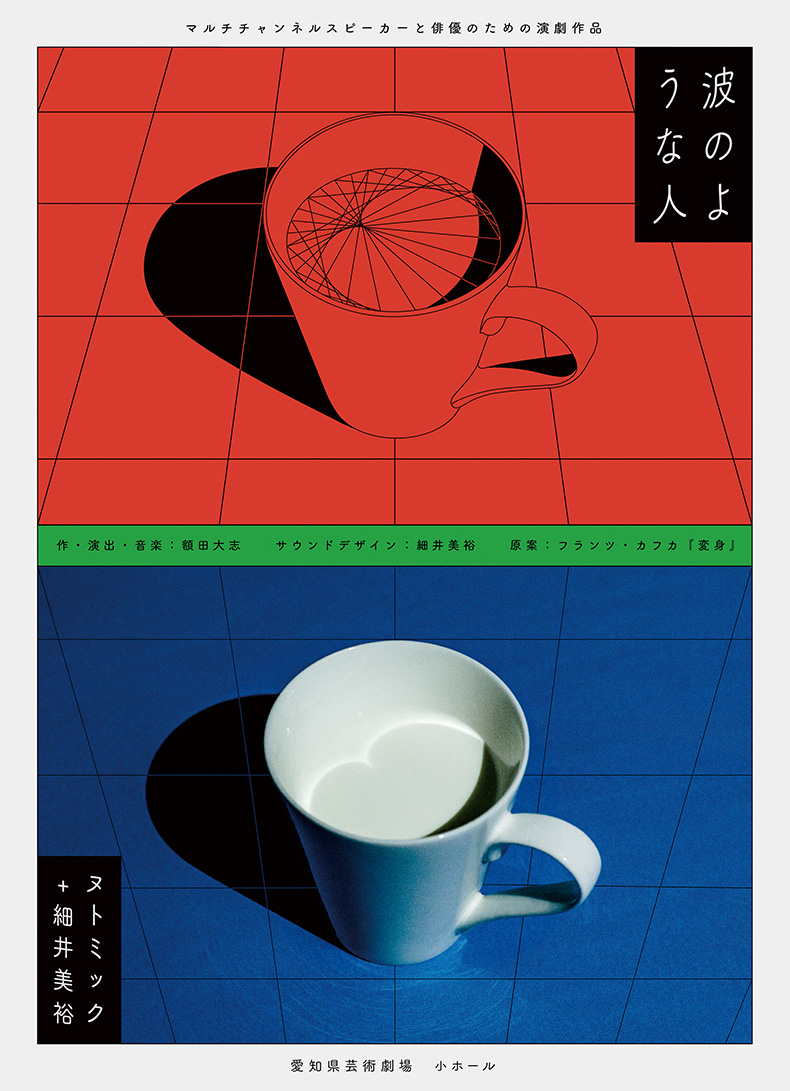

ヌトミック+細井美裕『波のような人』

マルチチャンネルスピーカーと俳優のための演劇作品

愛知県芸術劇場

4月27日、28日

作・演出・音楽:額田大志 サウンドデザイン:細井美裕

原案:フランツ・カフカ『変身』

出演:長沼航、原田つむぎ、深澤しほ、岩渕貞太(音の出演)

テクニカルディレクター:イトウユウヤ

音響:山口剛(愛知県芸術劇場)

音響操作:岡野将大(愛知県芸術劇場)

音響システムサポート:久保二朗

録音:葛西敏彦

データ収録協力:株式会社小野測器

舞台監督:世古口善徳(愛知県芸術劇場)

舞台美術:渡邊織音

照明:川島玲子

衣装:清川敦子

ドラマトゥルク:前原拓也

宣伝美術:タカラマハヤ

演出部:森円花

制作:河野遥

主催:ヌトミック

共催 :愛知県芸術劇場

協力:東京デスロック、散策者、DrillBros、金井大道具NAGOYA共同企業体、ACOUSTIC FIELD、studio ATLIO、グループ・野原、syuz'gen、Théâtre de Belleville、みんなのひろば

助成:公益財団法人セゾン文化財団

細井美裕

【Profile】1993年愛知県生まれ。慶應義塾大学卒業。大学在学中からボイス・プレイヤーとして数々の楽曲やサウンド・インスタレーションに参加。2019年、サウンド・インスタレーション作品「Lenna」とこの楽曲を含むアルバム『Orb』をリリース。同年、細井美裕+石若駿+YCAMコンサート・ピース「Sound Mine」を発表。メディア・アート作品の制作やオーディオ&ビジュアル・プロデュースも多数手掛けている