世界的に活躍するエンジニアのGOH HOTODA氏は昨年、熱海に構えたプライベート・スタジオをDolby Atmos対応にリニューアル。ここでミックスしたNOKKOの配信ライブ『廃墟の夜~spin-off episode 1~』をDolby AtmosミックスでU-NEXTから配信した。既にスタジオ作品でのDolby Atmosミックスも着々と準備を行っているという。氏の視点から見たDolby Atmosの魅力を存分に語っていただいた。

Photo:Hiroki Obara

生活空間の中に音楽が入っていく

HOTODA氏は、何よりも一般リスナーが気軽にApple Musicの“空間オーディオ”、あるいはAmazon Music HDの“3Dオーディオ”として楽しんでもらえることが、Dolby Atmosの最大の魅力だと語る。

「APPLE MacBookやiPhone、AMAZON Echo Studioだったり、サウンド・バーのような民生用の手軽な製品で十分広がりを楽しめるところが魅力だと思います。マルチチャンネルの再生環境が整っていないと聴けないというのは、リスナーにとって敷居が高過ぎる。でも、Dolby Atmosはそうした手軽な機器で再生するだけで音が飛び出してくる。空気の中に音楽が流れるんです」

もちろん、氏のスタジオのようなスピーカーが整った環境と比べれば、スマート・スピーカーなどで再生される音場は簡易的なものだ。それでも、Dolby Atmosがもたらすサウンドは、リスナーに新しい体験をもたらすと氏は続ける。

「小さなステレオ・スピーカーで再生されることはさみしいけれど、制作環境とリスニングとは違うんじゃないかなと思うんです。Dolby Atmosを楽しむリスナーは、自宅でサブスクリプション・サービスで聴く。そのときに、Dolby Atmosミックスは、スピーカーの周りで鳴っている感じがするんです。だから、食事をしていたり、家族で話をするときにも、空気の中で鳴っている。そういうふうに音楽が生活空間の中に入っていくことは素晴らしいし、新しいライフ・スタイルだと思います。そのためにもイマーシブの音楽がカタログとして作られていくことが、音楽業界を変えていけるんじゃないでしょうか」

ただし、リスナーの楽しみ方と、制作サイドの環境とは別だとHOTODA氏は付け加える。

「例えば後ろからの音は、フルレンジで後ろから鳴ってくれないと、そういう感じはしない。やはりミックスするにはスピーカーが必要だし、ダイナミック・レンジを広く取ったり、分離を良くするためには、その数は多ければ多い方がいいですね」

モニター音量は測定して86dBに固定

そんな思いから、Dolby Atmosミックスができるよう、スタジオの改装を始めたというHOTODA氏。

「2019年に関心を持ち始めた当初、日本ではまだ大きなMAスタジオしかDolby Atmosの環境が整っていないと聞きました。それだと時間もお金もかかるし、自分のやりたいことを存分にやるためには、自分で環境を整えてやってみようと思ったんです。昔、この部屋でも5.1chミックスをしたことがあるから、できないことはないと思ったので、3カ月くらいかけてプランを練りました」

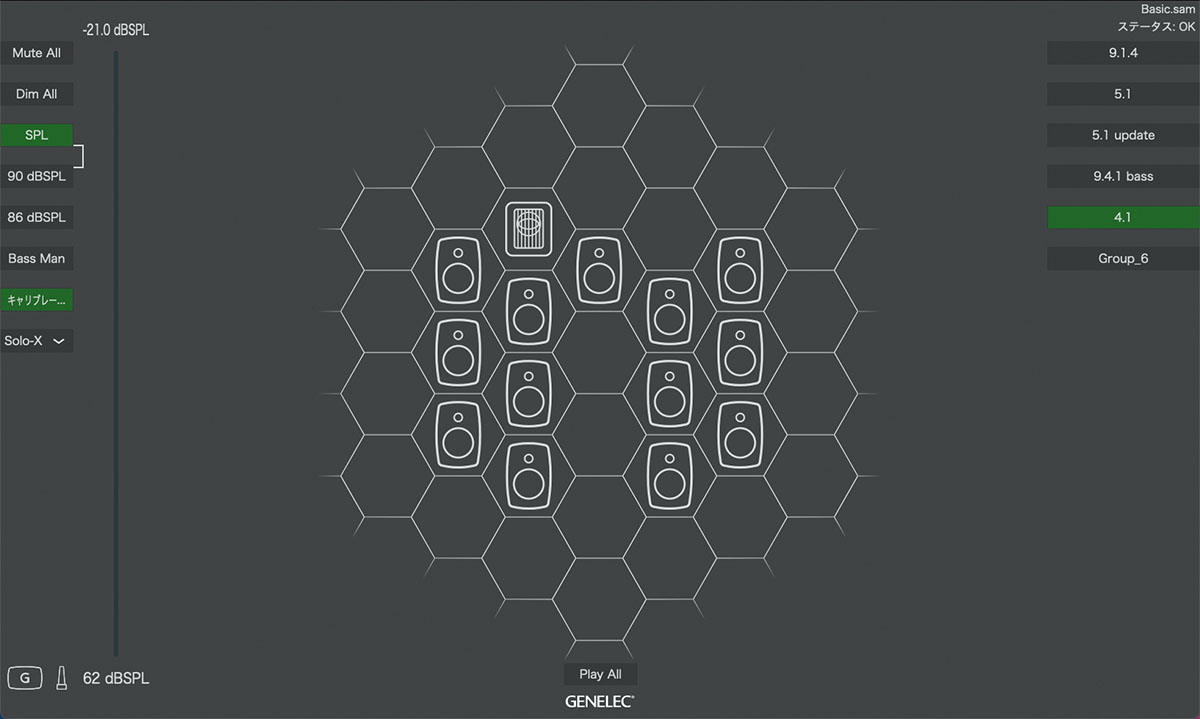

スタジオのコンクリート壁にボルトを打ち込み、そこに金属パイプでトラスのようなバーを敷設。そのパイプの中にオーディオ・ケーブルやパワード・モニターの電源、ネットワーク用のイーサーネット・ケーブルを通す。構造体にかかわるパイプの施工は業者に依頼したものの、こうした設備のアイディアはHOTODA氏自身が考え、ワイアリングも自身で行ったそうだ。スピーカーはGENELECのGLM対応モデル8320A+サブウーファー7360Aで9.1.4chシステムを構築している。

「あまりにも数が多いので、スタンドを置くと、足の踏み場も無くなるからワイアーでぶら下げることにしました。音場補正が行えるGLMモニターにしたのは、後ろのスピーカーもチューニングできるというのが条件だったから。前から出ている音は判断できるけれど、後ろから出ている音は何が正しいのか判断のしようが無い。だからちゃんと自動チューニングしてもらった方が良いなと思ったんです」

モニター・コントロールにはGLM 4.1ソフトウェアと、ボリューム・コントローラー9310を使用。ソロやミュートなどはソフト側で行うようにしているとのこと。

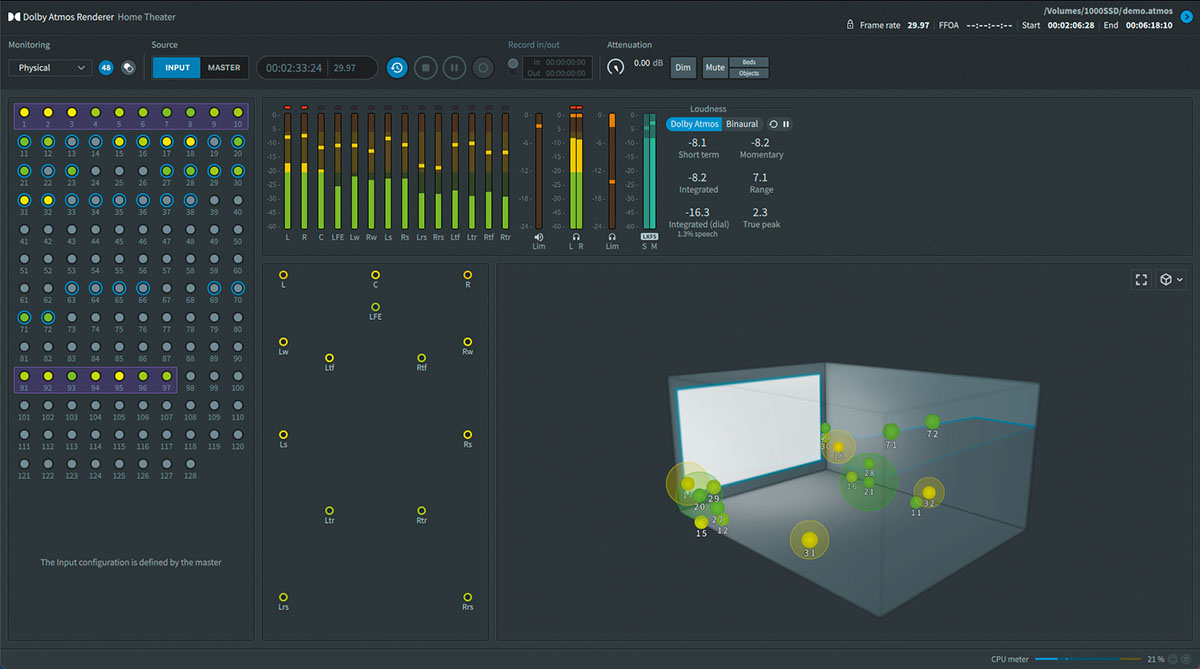

「モニターで重要なポイントは、SPLメーターで基準音量を定めていることです。僕はすべてのスピーカーからピンク・ノイズを出して、86dBと決めています。86dBと決めて、それで最初から最後まで聴く。モニター音量を決めて、Dolby Atmos Renderer上でメーターが全然触れていないならものすごく小さいミックスになるし、もしもメーターが振り切っていたら大き過ぎる。でも、スピーカーが多い分、そんなに大きくは感じないですよ」

分離が良くなる中でトラックの関連性を作る

実はHOTODA氏、Dolby Atmosの登場よりはるか前から、立体的なサウンド作りに関心を持っていたという。

「昔、QSOUNDやDESPER Spatializerでステレオ・スピーカーの外に音を定位させるようなことをやっていました。Dolby Atmosは、そういったことをもっと表現しやすくなったと感じています」

そうした効果を実感として持てるのは、やはり出力のチャンネル数の多さに起因するようだ。氏はこう続ける。

「ステレオ・ミックスでは、大きくしたいものはフェーダーを上げますが、Dolby Atmosではパンで少し手前に持ってくる。すると複数のスピーカーに音がこぼれていくから、音圧感も上がる。顕著に差が出るんですよ。ステレオ・ミックスと違って、溶け込まない。ステレオ・ミックスではマスキングされることもあったりする。それでいい具合にまとまることもあるのですが、Dolby Atmosの場合は、飛び出ているものは本当に飛び出て聴こえるんですね」

氏は、ダブル・ボーカルのトラックを例に、こんな処理を紹介してくれた。

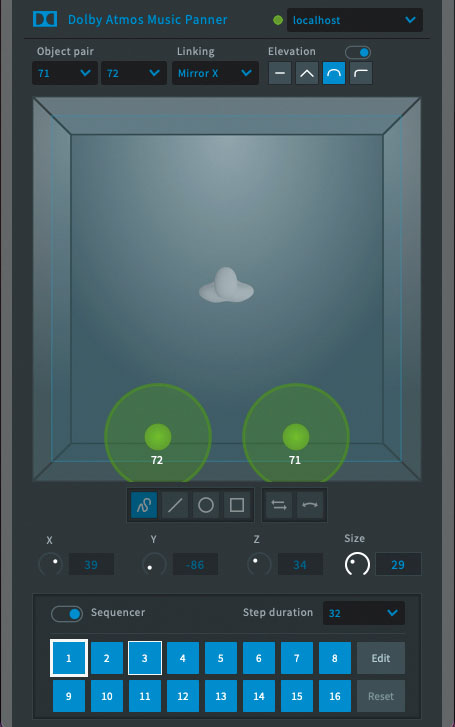

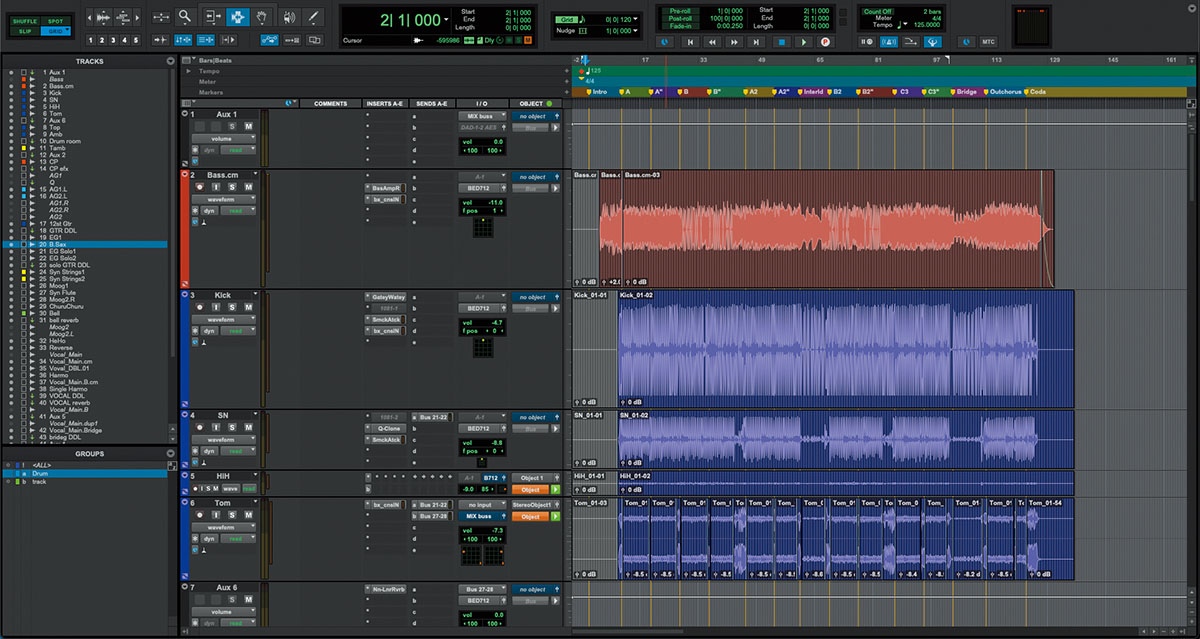

「単純に置きたい定位にソースを置いていくと、バラバラになってしまうことがあるんです。ステレオ・ミックスだと、メインの後ろにダブルのトラックを置けば、何となくダブル感が出ますよね。でも、Dolby Atmosで2つのボーカルを好きなところに置くと、それぞれがピンポイントになるから、それぞれの抑揚のタイミング差が目立ち過ぎてしまう。そのときは、例えばPro ToolsのDolby AtmosパンナーにSizeというパラメーターがあるので、ちょっとずつほかのスピーカーにこぼす。そして、サイド・チェインでコンプを使い、片方をキー・インしてあげて抑揚をそろえる。そうするとピタッと動きが止まったりするんです。こうした検証や処理には時間がかかるので、自分のスタジオをDolby Atmos化したかったのは、そういう理由もありました」

Dolby Atmosのオブジェクトには、マスター・フェーダーという概念が無い。ステレオ・ミックス時にバス・コンプをかけてまとめるといったことができない分、工夫が必要となる。

「もっとも、動かなくていい音だったら、ベッド・チャンネルでまとめてそこにコンプレッサーをかける形でもいいかもしれません。オブジェクト同士には関連性が無いので、サイド・チェインを使って関連性を持たせるわけです」

ここで気になるのは、チャンネル数が増えることによる、DAWの処理負荷だ。ベッドの出力は7.1.2ch=10ch。同じプラグインを使ってもステレオの5倍の処理となる。

「僕も現状はAVID Pro Toolsと同じコンピューターでDolby Atmos Rendererを使っていますが、本格的にDolby Atmosに取り掛かることになったら、別途Renderer用マシンを用意しようと思っています。ただ、トラックをフリーズするなどして、Pro Toolsの負荷を下げて使用すれば、今でも十分仕事はできますね。ちょっと修正したい場合はフリーズを解除して、直したら再フリーズすればいい。最初はPro Tools|HDXで音を整えるんですよ。アウトボードを使ったりしてもいい。そこからフリーズを活用して、Dolby Atmosでミックスしていく。もちろん、外部のRendererを使えば、フリーズしなくてもPro Tools|HDXのDSPを使いながらミックスできるので、もっと綿密にできると思います」

ワイドやサイドの水平スピーカーがポイント

HOTODA氏によれば、Dolby Atmosミックス環境の大きな優位性は、水平面にフルレンジのモニター・スピーカーがずらっと並ぶことだという。

「スピーカーが全部フルレンジなので、音をパンで回しても音質が変わらない。それが面白いですよ。例えば今テストしているライブ作品では、回転する円形舞台の動きに合わせてバンドを回してみると、音がぶれずに回って聴こえます」

通常、Dolby Atmos用スタジオのモニタリング環境としては7.1.4ch以上が推奨されているが、HOTODA氏は9.1.4chとしている。特に大きいのは、通常のL/Rの外側にある、前方のLw/Rw(wはワイド)スピーカーだそうだ。

「音楽のミックスをするときは、ドラムなどの音圧のあるトラックをL/Rに送りたくなるのですが、水平7chのシステムだと、どうしてもレベルがいっぱいになって、音圧感が出ない。それをLw/Rwに振ってあげることで、音圧感と迫力が出せます。スピーカーが増える分、定位の動きも奇麗につながる。システムは随時変更していろいろ試していますが、今度リアのワイドもつけようかと思っています」

その一方で、ハイト・スピーカーはあまり使い過ぎないように注意しているとのこと。その真意を聞いた。

「ハイト・チャンネルに送った音は、ステレオ・スピーカーで再生したときに全部浮いて聴こえてしまうんです。面白い効果ではあるのですが、何もかも浮き上がってしまうと位相がおかしくなります。なので、Dolby Atmosミックスは中間ファイルとしてMP4に書き出して、ラップトップなどでチェックします。もちろん、映画のSEのように、頭上を通り抜けていくような経過音に使うのには便利です」

ステレオ・ソースをAtmosマスタリング

また、Dolby Atmosの普及に伴って気になるのは、ステレオ・ミックスからDolby Atmosを作るのか、あるいはDolby Atmosミックスからステレオ版を作るのかだ。HOTODA氏は、Dolby Atmosでのリリースが前提としてあるならば、Dolby Atmosミックスを先にすべきだと述べる。

「Dolby Atmos Rendererのダウン・ミックスを聴いて、Dolby Atmosとステレオで印象が変わらなければ、それでOKだと思います。下手にステレオ・ミックスとDolby Atmosを分けて考えない方が、作品としては統一感が出る。Dolby AtmosでLFEやハイトに送っているものも計算されるので、ダウン・ミックスの精度はかなりいいと思っています。ある5.1chの劇中音楽を手掛けていたのですが、何曲かはDolby Atmosでミックスして、それを5.1chでダウン・ミックスしてみたら、遜色(そんしょく)の無いものに仕上がりました。だから、作曲家やアレンジャーの方々も、Dolby Atmosを意識した曲作りを考えてもいい。例えば今まで音域でレイヤーしていたシンセを、フロントとリアで考えるとか。作り手の意識がそうなってくることで、Dolby Atmosがフォーマットとして定着していくと思います」

これとは反対に、“Dolby Atmosマスタリング”もHOTODA氏は試しているという。旧作のマスタリングを手掛けることも多い氏だが、ステレオ・ソースをアップ・ミックスでDolby Atmos化する試みだ。

「1970年代の作品は、どうしても今と比べると周波数レンジや広がり感が狭い。そこでプラグインを使って左右を広げたりするんですが、それをDolby Atmosに応用してみようとしています。NUGEN AUDIO Halo Upmixで特定の帯域/定位にあるものをリアに送ったり。あるいはイントロだけ分割し、オブジェクトにアサインして動かしたり。そういう実験をしています。元のミックス・バランスが良いものは、意外にもかっこいいDolby Atmosになる。LFEをうまく使うことも含めて、通常のステレオ・ミックスより格好良くなりますよ」

最後に、Dolby Atmosミックスに取り組んでみたい後進に対して、HOTODA氏からアドバイスをいただいた。

「スピーカーがある程度そろわないとできないことで敷居が高いのは確かです。でも、僕がDolby Atmosをやってみたいと思ったのは、昔、多重録音をやってみたいと思った感覚と近い。後ろから聴こえてくるにはどんな音が適しているとか、そういうイマジネーションをいかに実施するかなんです。スピーカーがそろっていないバイノーラル環境だとしたら、後ろに振ったらどれくらいの効果があるのかを実践してみて、実践とイメージとを繰り返しながら、どのようにすれば思い通りの音像が作れるのかを実験する。そんなイマジネーションを持つことが、イマーシブ・オーディオの魅力的なところだと僕は思うんです。スピーカーが無くても、イマジネーションはできるんだから、それだけでもイマーシブはできると思う。5.1chから少しずつスピーカーを増やしていってもいいでしょうしね」

GOH HOTODAインタビュー 〜Dolby Atmos Music Creator’s Summitより