イロハです。今回は昨今のライブやコンサートでは欠かせなくなってきているライブ・マニピュレートについて、実際に僕がライブ・マニピュレーターとして参加しているウォルピスカーター氏のライブ用AVID Pro Toolsセッション・ファイルを参考にしながら解説していきたいと思います。

Pro Tools|Ultimateで2,048オーディオ・トラック対応に

サンレコ読者の方々はもうご存じだと思いますが、ライブ・マニピュレーターは、ざっくり言うとライブの際に生楽器の演奏だけでは足りない音(FX系サウンドやキーボーディストではカバーできないシンセ・サウンドなど)を同期再生させる仕事です。もちろん、演奏者はクリックを聴かないと同期と合わせられないので、演奏者用にクリックを用意したり、会場や演奏内容ごとにサウンドのバランス調整を行ったりします。周りのマニピュレーターは他社のDAWを使っている人が多いのですが、Pro Toolsがここ最近のアップデートで複数のトラックをまとめるフォルダ・トラックが作成できるようになったことや、Pro Tools|Ultimateでサンプル・レートを問わず2,048までオーディオ・トラックを扱えるようになったことがきっかけとなり、僕はこの用途でPro Toolsを使用するようになりました。マニピュレート時にはステム・データだけでなくパラデータを使用することも多く、オーディオ・トラックが1,000を超えることもざらにあるので、マニピュレートを行いたい方はDAWのトラック上限数にも十分注意しましょう。

キーの変更はエラスティック・ピッチで調整

スタジオでのバンドとのリハーサルに入る前までに、まずパラデータやステム・データが届いたら、セッションにこれらのデータを取り込みます。必要に応じてサンプリング・レート変換なども実施。曲をセット・リスト順に並べた後、楽曲ごとにテンポや拍子に合わせて設定を行います。楽曲が始まる2小節前から書き出してあるパラデータをいただくことが多いですが、書き出し位置が曲頭の1小節前だったり、場合によっては同じ楽曲内でもバラバラになってしまっていることもたまにあるので、その都度確認して修正します。

その後、テンポに合わせて演奏者用にクリックを用意しますが、取りあえず“トラック”メニューから“クリックトラック作成”でクリックトラックを作成。Clickプラグインのプリセットからリハ時にさまざまな音色を演奏者に聴いてもらって選んでもらうことが多いです。演奏者によって好みの音色が違うこともあるので、状況によってはそれぞれの演奏者専用のClickを数種類用意することもあります。

また、このクリックトラックは本番前にはオーディオ・データへ書き出します。コンピューターが止まったりしないよう、なるべくCPUパワーを節約するために、プラグインは本番時には使わないようにしています。

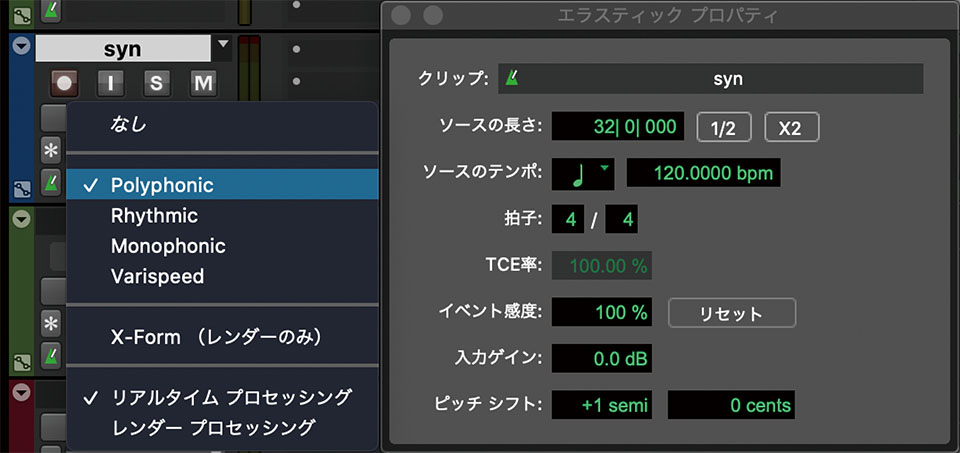

演奏のキーが元の楽曲素材から変更になっている場合、前回解説したようにクリップごとにエラスティック・オーディオでピッチの変更を行います。このとき、パーカッションなどのリズム・トラックやFX系サウンドにはピッチ変更を行う必要が無い場合が多いので、それ以外のピッチ感が存在するクリップだけ変更しましょう。リハでの確認後、さらにキー変更となることもよくあるので、リハの段階ではエラスティック・オーディオは非破壊編集の“リアルタイム プロセッシング”状態で行うと、後々便利です。

受け取るパラデータの中には、ライブ時にはプレイヤーが実際に演奏するドラムやギターといったトラックも含まれていますが、インポートやピッチ変更などは済ませた上でトラックを“非表示&オフ”状態にしています。セッションから除いてしまうと、リハの途中でフレーズの再確認をするときや、うっすら生演奏に混ぜたいと思ったときにあらためてインポートするのは時間がかかることに。準備に時間はかかりますが、必ず行うようにしています。

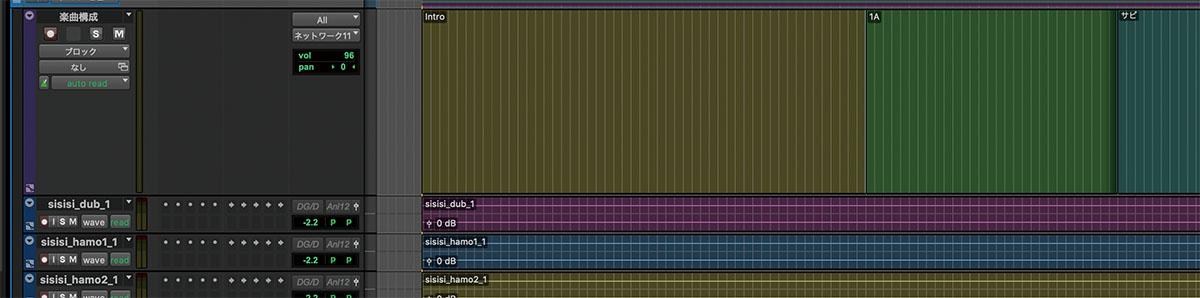

曲単位でまとめる場合はベーシックフォルダを使用

1曲分のトラックはすべて選択した後、トラック名の右クリックから“移動...→新規フォルダ...”でフォルダ・トラックにまとめ、見やすいように整理します。フォルダ・トラック作成時に単純にトラックを折りたたんで省略できる“ベーシックフォルダ”にするか、フォルダ・トラックとしてまとめた音にインサート・プラグインを入れたりボリューム調整などもできるバス・トラック的な役割の“ルーティングフォルダ”にするか必要に応じて選択しましょう。なお、フォルダ・トラックについては以前この連載で中土智博さんが詳しく解説されています。

ライブ・オペレートにおいては、リズム系、ボーカル系、ベース系、クリックなどサウンドごとにアウトプットを割り振り、PAへ送ることになるので、僕は“ベーシックフォルダ”を選択しています。

そして、楽曲の頭にはメモリーロケーションでマーカーを設定し、どの楽曲も曲頭からすぐメモリーロケーション一覧から選んでスタートできるようにします。ただし、リハの段階では、“Aメロから”“最後のサビから”など楽曲途中から再生することもよくありますが、こうした曲中のマーカーまでメモリーロケーションを打っていくと、数が膨大になり、現場では煩雑な作業になりかねません。ですので、細かい構成部分ではメモリーロケーションは打たずに、楽曲を覚えてしまうか、空のMIDIクリップを用意して名前変更で対応します。

データをそろえたら楽曲を聴きながらまずざっくりとバランスを整えていきます。ほとんどの場合、2ミックスと同じバランスの状態でパラデータを書き出してくれていることも多いので最初は極端にいじらないようにしています。

ここまで準備をして、ようやくバンドとのリハーサルに入ります。まだまだパラデータにノイズが入ってしまっているデータがあったらノイズ除去プラグインで処理したり、キー変更が極端な場合は状況によって打ち込みをし直したり……など書き切れないほどやることはたくさんあり、マニピュレーターは下準備がほとんどだとも言えます。

次回は実際にリハーサルの最中での調整や、本番までの最終調整などについてお話ししたいと思います。

イロハ

【Profile】洗足学園音楽大学および同大学院で作編曲を専攻。音響、演奏技術も学ぶ。在学中に結成したイロハオーケストラでは、作曲/指揮/リアルタイム・リミックスを務め、FUJI ROCK FESTIVAL 2017にも出演。作編曲やレコーディング・エンジニア、マニピュレーターをしながら、バンド活動も行っている。

【Recent work】

『Iroha - 'Only for C' (inspired by Pro Tools | Carbon) M/V』

AVID Pro Tools

LINE UP

Pro Tools | First:無償、Pro Tools:35,300円、Pro Tools | Ultimate:94,500円

(いずれも年間サブスクリプション版の価格。永続ライセンス/月間サブスクリプションもあり)

REQUIREMENTS

▪Mac:macOS 10.14.6以降、INTEL Core I5以上のプロセッサー

▪Windows:Windows 10以降、INTEL Core I5以上

▪共通:16GBのRAM(32GBもしくはそれ以上を推奨)