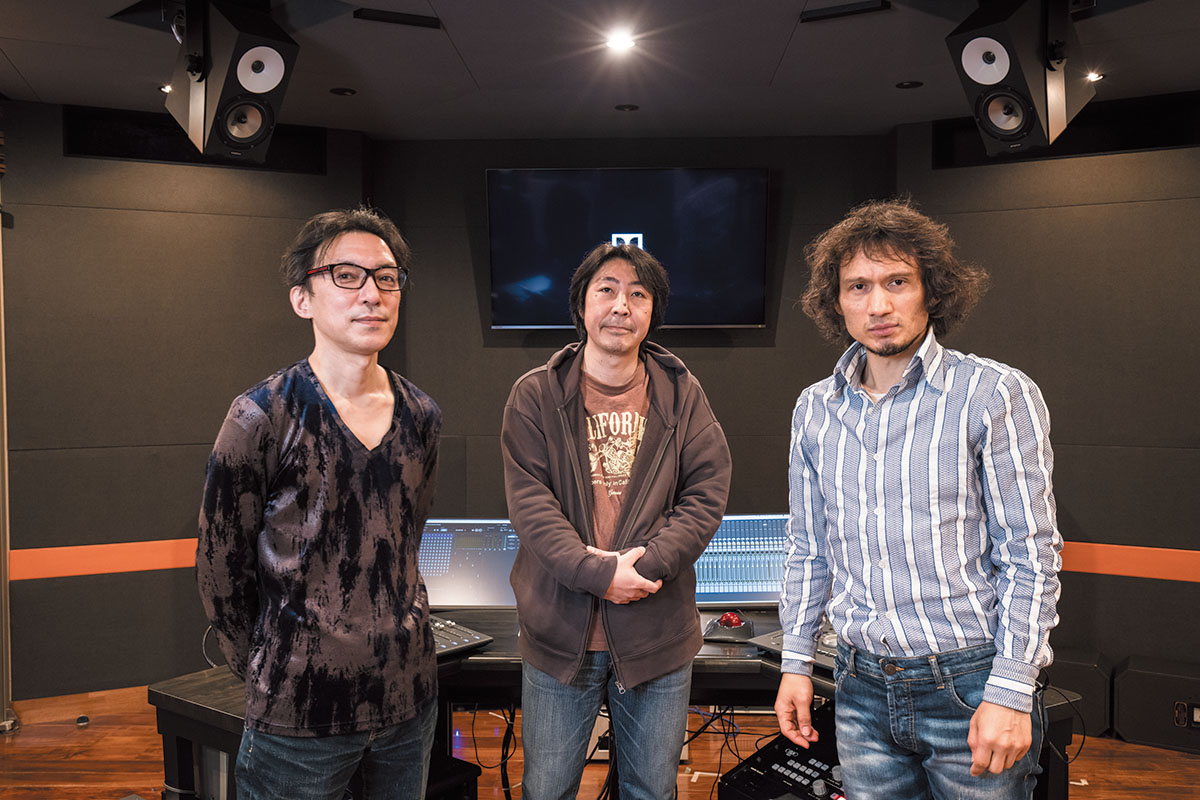

1974年創業の老舗レコーディング・スタジオ、音響ハウス。もともと2ch&5.1chのマスタリング・ルームとして機能していた7階のStudio No.7が、今年の3月1日にイマーシブ・オーディオに対応してリニューアル・オープンした。AMPHIONのスピーカーを使って7.1.4chのモニター環境を構築したとのこと。リニューアルの経緯やシステムの詳細を、AMPHIONの魅力とともにエンジニアの櫻井繁郎、太田友基、須田淳也の3氏にお話しいただいた。

撮影:小原啓樹 協力:ミックスウェーブ

2chマスタリングとDolby Atmos両方に対応

これまで国内にあるDolby Atmos対応スタジオと言えば、ポスプロか、レーベルが所有するものがほとんどであった。独立系の商用スタジオでは音響ハウスが日本初と言えるだろう。レコーディング・エンジニアの櫻井繁郎氏が、その経緯を語ってくれた。

「一緒に仕事をしているゲーム会社は、どこもスタジオをDolby Atmos対応にしているので“面白そうだ、これはやらなければいけない”と思っていました。このStudio No.7はもともとマスタリング・ルームだったのですが、音楽業界におけるマスタリングの位置付けも当初から変化し、このスタジオをもっと稼働させるために良い機会だというのもあったんです。それで、会社に相談をし、取締役と試聴に行ったりするうちに、プロジェクトのスタートが決定しました。もともとサラウンドを想定してソナが音響設計と施工をしていたのでルーム・アコースティックも優れており、Dolby Atmos対応にするのにも向いていました」

しかし、今もマスタリングのオーダーがあるのも事実。そこで、従来のマスタリング回線や機器は生かしながら、新たにDolby Atmosのシステムを構築したという。櫻井氏が詳しく説明してくれた。

「回線同様、部屋のアコースティックはできるだけいじらないようにして、改装を最小限に抑えました。シネマ用のスクリーンを廃止して新たに液晶モニターを入れたり、電源もDolby Atmosに必要なものは増やしましたね」

ハイト・スピーカーの設置と合わせて、天井高は調整。デスクを入れ替えたという。同じくレコーディング・エンジニアの太田友基氏が「もともとのデスクが割と大きい形だったんですよ。その環境だと人を入れるのが難しくて、コンパクトにしました」と説明してくれた。

そうした環境を考慮して、コントローラーもAVID S1とPro Tools|Dock、Avid Controlアプリというコンパクトなセッティングになった。櫻井氏によると「AVID Pro Tools|S4やS6という案もあったのですが、この部屋には少し大き過ぎる。そこもかなり悩みましたね」とのことだ。Pro Toolsシステムも、Dolby Atmos環境を考慮して、これまでのHD I/OからPro Tools|MTRXに更新された。櫻井氏は構成をこのように説明する。

「Pro Tools|MTRXの出力は直接AMPHIONのアンプに行っています。Pro Tools|MTRXにはD/Aカードが3枚入っていて、2枚がDolby Atmos用、もう1枚はマスタリング専用にして、両方が独立した形です。あとはスピーカー・マネージメント用のSPQカードと、128chのDanteカードをインストールしています」

このStudio No.7の最大の特徴は、AMPHIONのスピーカーでDolby Atmosの7.1.4chモニタリング環境を構成していることだと言えよう。特にイマーシブ環境においては、DSP補正システムを内蔵したアクティブ・スピーカーを選択するスタジオが多い中、パッシブ・スピーカー+専用パワー・アンプで構成されるAMPHIONを選んだ理由は、後述するようにそのサウンドにあるという。テクニカル・エンジニアの須田淳也氏は、その採用にSPQが大きく貢献したと語る。

「ソナの協力の下で、SPQの機能の範囲内できっちりモニター環境を追い込むことができました。特にハイト・スピーカーの設置位置が重要で、高さが1cmでも変わるとスムーズなパンニングができなくなる。ソナの皆さんに細心の注意を払っていただき、設置誤差を極小に抑えた設計をしていただきました。そのおかげもあって、平面の7chとハイトの4chの関係性に注力しながら、SPQでうまくまとめることができたと思います。SPQが無かったら、別のプロセッサーを間に入れなければならなかったわけですが、そこにはあまり何かを挟みたくなかったんです」

現在はDolby Atmos RendererソフトウェアのみでADM BWFの書き出しが行えるようになったが、商用スタジオだけにHT-RMUを導入している。櫻井氏がこう説明する。

「システムの相談をしたタックシステムといろいろ話をして、ADM BWF納品にはやはりHT-RMUを使うべきだという判断に至りました。ソフトウェアのみでの書き出しでは、やはりクライアントに不安が生まれると思います。外部のエンジニアの方や代理店からも、レンダリングは専用マシンで行った方がというアドバイスもいただきました」

360 Reality Audioにも対応可能な設計

モニターに関しては、Pro Tools|MTRX内部でコントロールする形で、HT-RMUを経由した音はもちろん、Pro Tools|MTRXの出力も直接モニタリングできるようにしている。

「モニター・コントローラーとしてTAC SYSTEM VMC-102 IPを採用し、Pro Tools|MTRXの出力もダイレクトに聴けるようにしています。そのためDolby Atmosだけではなく、360 Reality Audioにも対応可能です」と櫻井氏。確かにStudio No.7は“Dolby Atmosスタジオ”ではなく“Spatial Audio’(空間オーディオ)対応スタジオ”を謳っている。氏はこう続けてくれた。

「多くはDolby Atmosになるとは思うのですが、できることをやらないというのは音響ハウスの方針に反します」

それを受けて、須田氏は熱っぽくこう語る。

「このスタジオもこれで完成ではなく、“挑戦する”と言うと大げさですが、360 Reality Audioにも対応するために動いていますし、実際に出来上がった環境を見てフロントを増やし、9.1.4chにするために既にスピーカーを追加注文しています。近々ベース・エクステンションのBase Two25 Systemも加わることになります。そのためのワイアリングはもちろん用意してあります」

Dolby Atmosをはじめとするイマーシブ・オーディオは、特に日本の音楽の世界では動き始めたばかり。多くのエンジニアが訪れる、音響ハウスのような開かれたスタジオがその対応を果たすことは、非常に意義深い。スタジオ改装が出来上がり、櫻井氏はこう語る。

「空間オーディオは、結局やってみないと分からないということが分かったので、やった者勝ちなんだと思います。できればスピーカーがあればいいんですけど、バイノーラルでもやろうと思えばできると思っていて、実際僕もバイノーラルで作業を進め、後からスピーカーがある環境で確認していました。やってみると面白いと思うんですよね。たまに、ほかのレコーディングをしている人たちに声をかけてここでその体験をしてもらったりしています。Apple Musicを聴いていると、昔の曲もDolby Atmos化されているじゃないですか。そう考えるとまだまだ面白いことがいっぱいあるんだなっていう気がしています。このスタジオでは、Apple MusicがAMPHIONモニターで常に聴ける状態になっているので、聴いているとつい時間を忘れてしまうんです(笑)。何人かのアーティストやエンジニアの方に試聴してもらったんですけど、みんな動かないんですよ。いつ止めようかなってくらいです(笑)」

音楽制作に携わる人にこそ新しい音楽体験をしてもらいたい。その思いは須田氏も同様に抱いているようだ。

「そういう音楽体験と良さを知ってもらうということを、音響ハウスから発信できればいいなと思っております。2chの良さもあるけれど、また新しいデバイスや環境で今までの音楽や新しい音楽を聴けるっていうのは非常に楽しいことなんです」

異なるモデル間でもクロスオーバーが統一

前述のように、音響ハウスStudio No.7では、AMPHIONのモニター・スピーカーを採用した。その導入理由を櫻井氏はこう語る。

「イマーシブ環境ではもちろん、DSPを搭載しているスピーカーの方が楽だと思ってはいたのですが、実際に試聴して、一番しっくりきたのがAMPHIONだった、というのがシンプルな理由です。音が素直なのでコンプやEQをかけやすいと感じています。ほかにもいろいろなスピーカーを試聴しましたが、音の感じがどれもAMPHIONに敵わなかった。個人的には、ステレオ・ミックスをする際の一つとして使っていて慣れていたというのもありますが、試聴した技術陣がほぼ全員AMPHIONが良いと判断したのです。その時点ではまだこのStudio No.7では聴いていませんでしたが、性能を信じて導入に踏み切りました」

マルチチャンネル環境でこそ、スピーカーの特性差や部屋の特性による影響を排除できるDSP補正スピーカー導入のメリットは大きい。だが、櫻井氏はこう続ける。

「懸念点としてスピーカーの個体差があると思うのですが、これまでの経験から、AMPHIONでは気になるレベルでの個体差は無いのではないかと判断しました。ここは部屋の作りが良いので、そこも安心材料の一つです」

技術的な部分に関して、須田氏が補足する。

「AMPHIONはモデルが違ってもクロスオーバー周波数がどれも同じなんです。クロスオーバーが違うと位相が変わってきて打ち消し合い、聴こえなければいけない音域がスポッと居なくなることもあります。AMPHIONはそれがすべて統一されており、サラウンドにするにはもってこいですね。クロスオーバーのパーツもしっかりしていて、真面目な作りなんです」

ステレオ環境において、サイズの違うAMPHIONモニターを併用しているユーザーもよく見かけられるが、こうしたクロスオーバー設定によって、印象が変わらないことがその理由の一つだろう。

「AMPHIONは密閉型なので、低音がもう少しあるとミックスがよりしやすという意見はしばしば聞きます。僕個人としてはこの2ウェイで十分に満足しているのですが、ヒップホップなどの低音重視の音楽を扱っているわけではないので、そこにニーズがあることも理解しています。ただ、Apple Musicで試聴している範囲では、どんなジャンルでも現状のシステムで十分判断できると感じています」と櫻井氏。太田氏が「AMPHIONの音は繊細です」と続ける。

「細かいというか、奇麗。低音も含めてまとまっていて、すごい良く仕上がっているなと思います」

低音の増強に関しては、先にBase Two25 System導入の計画も言及された通りだ。

「現在使っているFlexBase25は、本来のLFE(.1)としてそのままセンターに置いて使います。9.1.4ch化するにあたって導入するBase Two25 Systemは、サブウーファーではなくベース・エクステンション。Two18のL/Rに1台ずつ追加して、いわばTwo18を3ウェイ化するわけです。Two18自体の良さを保ちつつ、よりパワフルなスケール感を出せるスピーカーとして増強するのが狙いです。

パッシブ・ラジエーターが低域の充実度をフォロー

個人がこのStudio No.7のようなイマーシブ環境を整えるのはなかなかハードルが高いが、ステレオ用途としてAMPHIONスピーカーの導入を検討しているクリエイターも少なからずいるだろう。櫻井氏にAMPHIONをより良く鳴らすコツを伺ったところ、意外な答えをいただいた。

「普通につなげば良い音になると思います(笑)。専用のスピーカー・ケーブルもあるので、アンプとセットで買ってしまうのがお勧めです。試しに別のアンプでAMPHIONスピーカーを鳴らす場合は本当にそのアンプの音になるんですよ。スピーカー自体がピュアな音をしているのでAMPHIONのアンプとの組み合わせが本来はベストですが、ご自分が使っているアンプで鳴らして、自分の好みの音にするという裏技もあります。パッシブ・ラジエーターのおかげで、ふくよかな音になっている。低域の充実度をうまくフォローしてくれているのかなと思っています」と櫻井氏。テクニカル・エンジニアの立場から、須田氏がこう補足してくれた。

「低域や出力を得るためにスピーカーを大きくすると、音像と音場の表現力が落ちるのが普通です。AMPHIONがすごいのは、フロント・バッフルをできるだけ小さくして点音源に近い状態にしつつ、低域をパッシブ・ラジエーターでうまくブーストさせているところ。昔のパッシブ・ラジエーターは1テンポ遅れてくるようなブーミーな低音のイメージがあったのですが、それが一切ありません。パッシブ・ラジエーターが後ろにあるのをうまく利用して壁との距離を調整したり、スタンドの種類を選んだりすることもお勧めですね。パッシブ・ラジエーターがリア側にあるので、壁との距離を考慮して設置していただきたいと思います」