クライアントとエンジニアが同じような音を共有でき

ドラム・レコーディングも可能なマイ・アトリエ

angela、FLOW、BRATS、ダウト、MUCCなど、数多くのJポップ/ロック・アーティストの楽曲を手掛けるエンジニアの原裕之氏。もともと自身が代表を務めていた音楽制作会社=SIGN SOUNDのミックス専用スタジオであった場所を、2019年の退職時に引き取り、改修工事を経て現在は個人スタジオとして運用している。

Text:Susumu Nakagawa Photo:Chika Suzuki

エンジニア席とクライアント席の距離は約1m

スピーカーの出音を同じようにモニタリング可能

「もう一度、じっくりエンジニアリングと向き合いたいなと思ったんです」と話す原氏。時間的な制約のない、自分のアトリエのようなスタジオが欲しいと考えて、前職の会社から引き取ったスタジオを音響設計/施工会社のソナに頼んで改修してもらったという。

「当初は約40㎡の余裕のあるミックス・ルームだったのですが、ドラムがしっかり録れるようなレコーディング・ブースとコントロール・ルームの2部屋に分割したんです。もともとこの物件はコンクリートで造られているため、低域がよく鳴る良い部屋でした。改修工事で部屋を半分にすることでどうなるのかと不安でしたが、結果的に低域の押し出し感や広いレンジ感は残ったままだったのでよかったと思います」

レコーディング・ブースとコントロール・ルームを見比べてみると、天井の仕様が異なることに気付く。これについて原氏は詳しく解説してくれた。

「両部屋の天井高は3.7mくらいですが、コントロール・ルームの天井には吸音材を詰めています。その加減は自分で調節でき、現在は吸音率を上げて部屋の響きをタイトにしているのです。両部屋共に、それぞれの用途に合った仕事がしやすい音響になりましたね」

続けて原氏は、コントロール・ルームにおけるこだわりについて、こう付け加える。

「ミュージシャンや制作関係者がコントロール・ルームに集まってコミュニケーションする際、“今どんな音が出ているのか”をしっかり共有することが重要です。コンパクトなレンタル・スタジオだとモニタリングのコントロールが難しいところもありますし、大きいスタジオでもエンジニア席とその後ろにあるクライアント席では、音の聴こえ方に大きな差が出ている場合もあります。しかし、このスタジオのコントロール・ルームではエンジニア席とクライアント席が約1mしか離れていないため、スピーカーの出音をほぼ同じようにモニタリングでき、クライアントとのコミュニケーションもスムーズに行えます。ほとんど同じ音を聴いているので、話が早く作業も効率良く進められるということですね」

クライアントと“同じ音を共有することが大切”と繰り返す原氏は、モニター・スピーカーにも妥協を許さない。

「2ウェイ・ニアフィールドのADAM AUDIO S2Vを使用しているのですが、内蔵DSPで好みの音響特性に補正できるので気に入っています。実はこのS2Vをもう1ペア所持しており、持ち運び用として別のスタジオで仕事する際に使っているのです。外部スタジオでも一度EQ設定を作成しておけば、専用ソフトウェアでプリセットとして管理できるため、どの環境でも同じ感覚でクライアントと音を共有することができます」

中域や中低域が鳴る音響にするため

壁の一部はあえて遮音ボードをむき出しに

DAWはAVID Pro ToolsとPRESONUS Studio OneをAPPLE Mac Proにインストール。デスク左側にはオーディオI/OのAVID HD I/Oをはじめ、マイクプリ/EQのNEVE 1066などさまざまなアウトボードをラックに格納している。

「コンプレッサーのEMPIRICAL LABS Distressor EL8は、もう20年くらい愛用しています。ドラムからボーカルまで幅広く使え、どんな音でも扱いやすいサウンドにしてくれるのが魅力的です。CHANDLER LIMITED Germanium Pre Amp/DIも大好きで、ボーカルやベースなどによく用います。中域にしっかりキャラクターがあり、音を前にグッと押し出してくれる印象です。プラグインは、基本的に変わったものは使っていません。マスターには、UNIVERSAL AUDIO UAD-2プラグインのAmpex ATR-102で、アナログの質感を施したりすることもあります」

スタジオ内には、UMBRELLA COMPANYがモディファイしたモニタリング用のヘッドフォン、SONY MDR-CD900ST(BTL-Mod)を装備。原氏はこう述べる。

「クロストークがなるべく発生しないように手が加えられており、よりクリアな音質かつはっきりとした定位でモニタリングできます。これならミュージシャンの方も、きちんとした音を確認できるでしょう」

レコーディング・ブースについては、デッド過ぎない“自然な響き”を得られるようにしたという。

「ドラマーの方からは“たたきやすくて、チューニングもしやすい部屋”とよく言われます。壁の一部はあえて遮音ボードをむき出しにしているため、高域が適度に吸収され、中域や中低域はしっかりと鳴る音響になっているのです。面積はあまり広くありませんが、ツーバスのドラム・セットも組めます」

最後に原氏は、これからの抱負についてこう話す。

「世の中には良いサウンドがいっぱいあふれていて、常に刺激を受けています。自分としては、このスタジオでもう一度エンジニアリングをじっくり追求していきたいと思いますね。同時に、ここに来てくれるアーティストの方々にとっても、ご自身の音楽を追求していただける空間になればうれしいです」

Close up

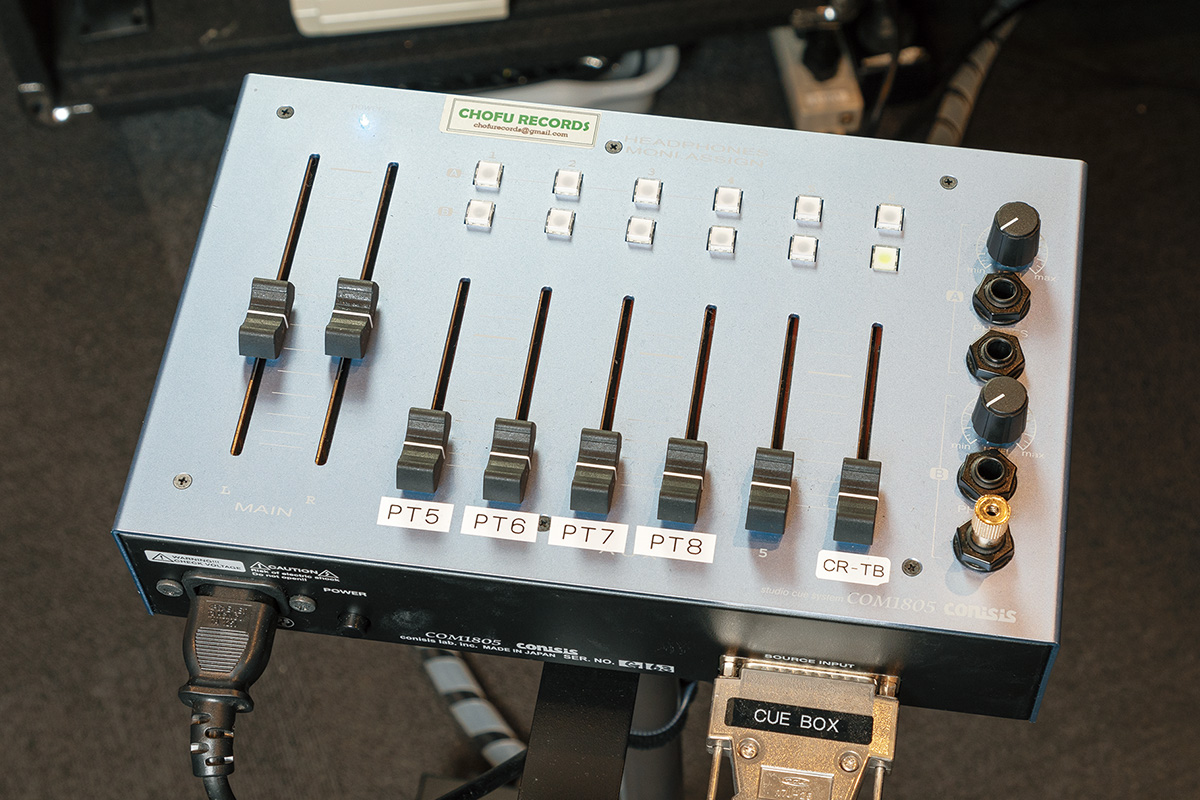

ライブ配信にも対応するコンパクト・ミキサー

マルチトラック録音やオーディオI/O機能を備える10chミキサーのTASCAM Model 12。原氏は、クラシックのライブ・ストリーミング配信でもエンジニアリングを担当することがあり、その際はModel 12を用いてミックスしている。「1人で持ち運べるコンパクトなサイズ感と、使い勝手の良さがポイントです」とのこと

Equipment

[DAW System]

Computer:APPLE Mac Pro

DAW:AVID Pro Tools|HDX、PRESONUS Studio One

Audio I/O:AVID HD I/O、ROLAND Studio-Capture

Controller:ICON Platform M、Platform D

AD/DA Converter:YAMAHA AD8HR

[Recording & Monitoring]

Mixer:TASCAM Model 12

Monitor Speaker:ADAM AUDIO S2V

Headphone:SONY MDR-CD900ST(BTL-MOD)、MEZE AUDIO 99 Classics

Monitor Controller:GRACE DESIGN M904

Microphone:ROYER LABS R-121、R-101、NEUMANN U87AI、SOUNDELUX PTM、TELEFUNKEN R-F-T AK-47、M-80 SH、AUDIO-TECHNICA ATM25、ATM450、AT4033A、AT4050、BRAUNER Phanthera、SENNHEISER E602、E609、MD 421-II、GRANELLI AUDIO LABS G5790、BOCK AUDIO 195、GROOVE TUBES GT55、AKG C451B、D110、D112、KEL HM-2D、SHURE Beta 56A、KSM8、ELECTRO-VOICE N/D 408、BEYERDYNAMIC M88TG

Cue Box:CONISIS COM1805

[Outboard & Effects]

Mic Preamp:NEVE 1066、FOCUSRITE ISA 215、CHANDLER LIMITED Redd.47 Pre Amp、Germanium Pre Amp/DI、SPL Gainstation、AVEDIS MA5、G_2SYSTEMS M.P.A.1VPR、YAMAHA PM-2K、TRUE SYSTEMS P-Solo、JOHN HARDY M-1

Compressor:PURPLE AUDIO MC77、RETRO 176、EMPIRICAL LABS Distressor EL8、UREI LA-3A、SSL XR626、BSS DPR402

EQ:DRAWMER 1961、SSL XR625、XR618

Reverb:ROLAND SRV-2000

Multi-Effects:YAMAHA SPX1000 、SPX900、SPX90

Amp Simulator:TECH 21 SansAmp PSA-1

DI:RADIAL JDI、Reamp JCR

原裕之

【BIO】調布レコード代表兼ミックス/レコーディング・エンジニア。1990年ミキサーズ・ラボに入社し、独立後2007年にSIGN SOUNDを設立。退職後の2019年に、調布レコードを立ち上げる。これまで手掛けたアーティストはangela、FLOW、L'Arc-en-Ciel、MUCC、シドなど

Recent Work

Private Studio 2021

関連記事