どんなミュージシャンも経験した、音楽を作る礎となった作品との出会い。名盤を聴いて花開いた感性がやがて新たな名盤を生み、また次の世代の礎へとなっていくのです。あなたの礎となった名盤は何ですか?

Photo:Yoichi Kawamura(メイン)

- Licaxxx

- machìna

- 新銅"V"康晃

- 麗(the GazettE)

- 蓮沼執太

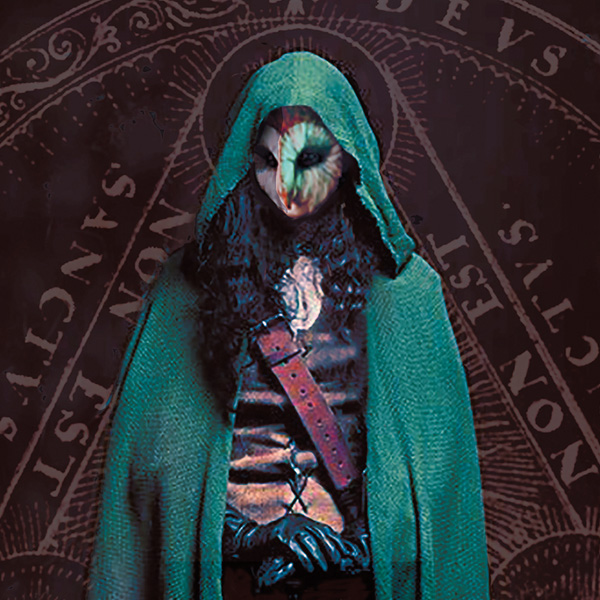

- 近谷直之(SHADOW OF LAFFANDOR)

- Yaffle

- 桑原聖(Arte Refact)

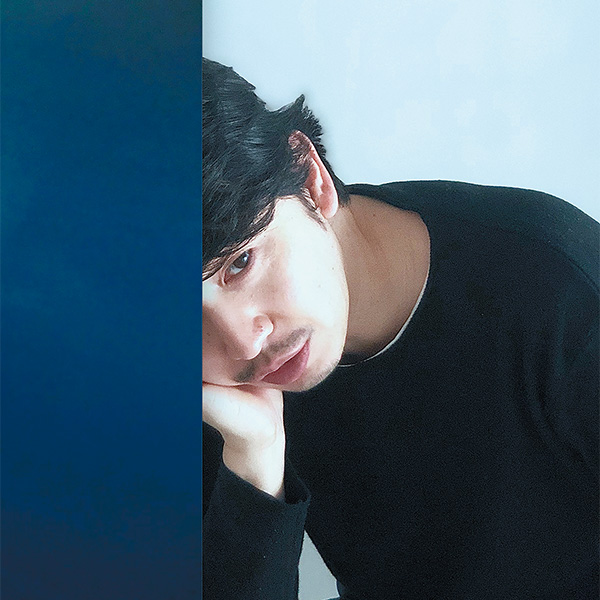

- SKY-HI

- Sweet William

- Serph

- yuya(Develop One's Faculties)

- 藤永龍太郎(Elements Garden)

- 奥田泰次

- 原 摩利彦

- SASUKE

- ミト(クラムボン)

- ミヤ(MUCC)

- 毛蟹(LIVE LAB.)

- 米津 裕二郎

- 土屋俊輔

Licaxxx

<BIO>DJ/ビート・メイカー。2010年にDJをスタート。テクノ/ハウスを基調にしたDJスタイルと並行して、アンビエントを基本としたファッション・ショウの音楽などを多数制作

同時代のエレクトロニック音楽に感化

RELEASE:2009年(Raster-Noton)

昔からピアノ、ギター、DJと音楽に触れていましたが、実際に音作りに真剣に取り組んだのはABLETON Liveを触り始めてからでした。なので、ちょうどその時期に出たアルバムや現場で見たたくさんのエレクトロニックなライブに感化されています。AOKI takamasaのライブ・セットを生で聴いたときにキックやハイハットなど単体の音の厚みや意味性に気が付きました。今でもリファレンスとして「RN4-09」はよく聴きます。また、『Mercury』などSeihoの音楽は、自分の耳のレベルを1段階上げてくれたものです。また、ビートものがエレクトロニックな進化を遂げた時期でもあり、中でもラパラックス『When You're Gone』の中高域の音の溶かし方を研究しました。

名盤に近付けたツール

あえて言うならABLETON LiveのCompressorとGateがうまく使えるようになったとき

machìna

<BIO>電子音楽家/プロデューサー/ボーカリスト。シンセを駆使した実験的なサウンドに、自身のボーカルを乗せた楽曲を制作。ベース・ミュージックやアンビエント、ハウスなどを横断する

エコーの残響までアレンジとして考えられている

RELEASE:2009年(Erased Tapes)

ニルス・フラームさんの、ビンテージ・シンセサイザーとROLAND Space Echoを使った質感の音が大好きです。このアルバムはニルス・フラームさんが家族や友人のためにクリスマス・プレセントとして制作したという、愛らしいストーリーも好きな理由の一つです。特に「Tristana」が大好きです。私も影響されてROLAND Spece Echo RE-501を使っています。音と音の間に置かれるエコーの残響音までアレンジとして考えられているところから、勉強させていただきました。

名盤に近付けたツール

ROLAND Spece Echo RE-501

新銅"V"康晃

<BIO>レコーディング/ミキシング・エンジニア。ロックを中心に多ジャンルの作品を手掛ける。近年はNightmare、北園涼、羽多野渉、Pileなどの作品に携わっている

重心が下にあってダークでも派手さがある

RELEASE:2009年(HOLLYWOOD)

かっこいいサウンドを追って聴いてきたアルバムは時代時代多々ありますが、強く印象に残っていて、この音を作りたいと思ったのは本作。重心が下にあってダーク寄りなアンサンブルですが派手さがあり、僕にとって当時とても斬新で何度も何度も聴きました。特にM①「Fade Away」が気に入っていますが、このサウンドを作るには、曲のキーやフレーズにかなり左右され、特にベースはフレーズによってサブハーモニック系プラグインをオン/オフしたり、EQをいつも重心が下がるようにオートメーションを書いたりしていました(今はダイナミックEQがあるのでかなり楽になりましたが)。あと、コンプ後のドラム・サウンドのタイトさが失われないようにトランジェント系プラグインでリリースをコントロールしています。

麗(the GazettE)

<BIO>2002年にバンドthe GazettEを結成。これまでにオリジナル・アルバムを8作発表。国内では東京ドームやアリーナでのライブを成功させ、海外公演も積極的に行ってきた

ダブステップがより好きになった作品

RELEASE:2009年(Ad Noiseam)

約10年前、当時自分たちのバンドのアルバムにエレクトロニックの要素を積極的に取り入れようとしていた中、ブロークン・ノートの楽曲に出会い、とても衝撃を受けました。当時スクリレックスなどのダブステップを好んで聴いていたのですが、そのイメージを覆す世界観とパワーをブロークン・ノートの楽曲から感じました。全体的に複雑であるにもかかわらずハイクオリティな音で、特にM②「Let 'Em Hang」のダークな世界観の中で複雑なビートを刻み、鋭いテクスチャーなサウンドが飛び交う構成が、自分の中のダブステップのイメージを変えたのと同時に、さらに引かれるきっかけとなりました。

名盤に近付けたツール

ブロークン・ノートに近付けたと感じたことは無かったのですが、当時はSPECTRASONICS Omnisphreを活用していました

蓮沼執太

<BIO>音楽作品のリリースや蓮沼執太フィルを組織して国内外でのコンサート公演をはじめ、映画、演劇、ダンス、音楽プロデュース、インスタレーションなどでの制作多数行っている

徹底した細部へのこだわりを持つマスターピース

RELEASE:2009年(Raster-Noton)

CDや配信だけではなく、SDカードでもリリースされたアルバム。まずは、徹底した細部への音のこだわり。コンポジションの強さ、リズム構築などなど、電子音楽という領域だけではなく、広義の音楽としても圧倒的なマスターピースだと思っています。大爆音で聴いても、最小の音量で聴いても、その音の動きが可視化されていく音像に影響を受けています。音を分析すればするほど、音そのもののピュアさと奥行きを感じます。自分自身も電子音楽などを作曲する以外のシチュエーションでも、自分の耳と感覚のチューニングをする時にも聴いているオールタイム愛聴盤です。

名盤に近付けたツール

EMS Synthi A

近谷直之(SHADOW OF LAFFANDOR)

<BIO>数多くのCM音楽や映画、ドラマ、ゲームなどへの楽曲提供も行うコンポーザー。自身の音楽プロジェクトSHADOW OF LAFFANDORではサウンド・プロデュースを担当している

荒削りな音が繊細かつ力強く表現されている

RELEASE:2008年(ワーナーミュージック・ジャパン)

もともとビョークやレディオヘッド、モグワイが好きな流れでシガー・ロスを知り、美しくはかなく、時に凶暴なサウンドに魅了されました。当時20歳の私は『残響』のアコースティック感ある躍動感とミニマル的な動きからの開放感あるこのアルバムのとりこに。M⑤「Festival」などは、昨今のチャート系とは違いますが、幼少期からラベルやワーグナーも好きだったので別軸の音楽の、音楽たる楽曲たちに魅了されました。アナログ機材やビンテージ・マイクを巧みに操り、温かみと輪郭のあるサウンドを構築。確かな音作りとサウンド・デザインが高度に融合されていることに感銘を受けました。荒削りでプリミティブな音がこんなにも繊細かつ力強く表現されていることが、自分がアナログ機材を多用するようになった最大の理由です。

名盤に近付けたツール

NEUMANN U47、M49、RCA 44BXなどのビンテージ・マイク、EMT 140や240(実機)、EVENTIDE H3500、LEXICON 480Lなど

Yaffle

<BIO>ソロでの活動のほか、小袋成彬、藤井風、iri、SIRUP、高岩遼、Capeson、柴咲コウ、adieu(上白石萌歌)らの楽曲提供/プロデュースでも活躍

少量の低音域でも出し入れ/使い方が巧み

RELEASE:2007年(ビート)

高校生のとき初めてリアルタイムで買ったレディオヘッドのアルバム。冒頭の音像の近さが当時衝撃的だった。そもそも当時の基準としてもほとんどロー感は無かった印象だったが、その少量の低音域でも出し入れ/使い方が巧み。その後From the Basementというシリーズで同アルバムのスタジオ・ライブ映像が作られ、その洗練されたデザインも素敵だった。そのビデオの性質上、録音機材、マイキングがむき出しで見られ、エンジニア/プロデューサー(ナイジェル・ゴドリッチ)という存在に強く引かれ、Gearslutzで懸命に関連情報を漁ったことが記憶にある。自分が自然界ではありえない近さの音像を好む原因の一つであったように思う。

名盤に近付けたツール

『イン・レインボウズ』に近いわけではないが、ギター/ベースはアンプを使わずDI録音で加工するのが、音像を近接させるには手っ取り早い。経験上、高級な広いスタジオを使えば使うほど、相当な工夫が無いと音像は古臭くなる。そのアプローチは先人がやり尽くしているので

桑原聖(Arte Refact)

<BIO>『ラブライブ!』『あんさんぶるスターズ!!』などの楽曲に携わるArte Refactを率いる。古川慎『from fairytale』の全曲プロデュースを担当

初めてとりこになった海外のロック・バンド

RELEASE:2001年(ワーナーミュージック・ジャパン)

幼少期に邦楽を聴き過ぎたことで洋楽になじめなかった自分が、初めてとりこになったミューズ。クラシックとロックの融合のようなサウンドで、さながらロック・オペラを聴いている感覚でした。“ロック・バンドってこんなことしていいんだ”という刺激と衝撃を与えられた鮮烈な一枚です。ギターにKORG Kaoss Padを搭載した演奏、激しくエフェクトを掛けた突き刺さるボーカル、シンセとロックとの調和感、ピアノですらエフェクトを掛けてしまう積極性。独創的な空間エフェクトで世界観を表現したり……今聴き返しても得るものが多いです。一方で、ライブではアドリブ要素満載で、テンポも揺れまくり……。でもそれがとにかくカッコいい。特にM①「New Born」で心をわしづかみにされました。

名盤に近付けたツール

MOHOG AUDIO MoFET76 Toneflake Custom。“近付いた”わけではないですが、定石を超えて音作りを知る一番のきっかけになりました

SKY-HI

<BIO>パフォーマーとしての卓越したスキルと豊かな音楽性、ジャンルの垣根を越えた存在感で注目を集めるクリエイター。2020年、“才能を殺さない為に。”をスローガンにマネジメント会社BMSGと新レーベルB-MEを設立

最前に張り付く音像に衝撃を受けた

RELEASE:2006年(ワーナーミュージック・ジャパン)

当時ギネスレコードのバイヤーだったDJ KOROSUKEさんがクラブで、ザ・ネプチューンズがプロデュースしたリリース前の「I GOTCHA」をプレイして、なんだこれ!と衝撃を受けた覚えがあります。最前に張り付いて、後で詳しく聴きました。音数は少なく、打ち込みのチープなピアノやオルガンのループを従えるようにドラムがすべてをコントロールしていて、明らかに90's。J・ディラとかの匂いもするんだけど、どう切っても新しいというか。ルーペのラップもこのビートに対する完ぺきなアンサーだし、衝撃的でした。

名盤に近付けたツール

近付いたと思ったことはありませんが、DAWをABLETON Liveに切り替えたときは肌に合うなと思いました

Sweet William

<BIO>ビートメイカー/プロデューサー。ブラック・ミュージックへの深い造詣と愛を下地に、エバーグリーンな日本のポップスをかけあわせ楽曲を生み出し続けている

ビートのずらし方を学んだ一枚

RELEASE:2006年(Pヴァイン)

GAGLE自体は幼いころから知っていました。当時、GAGLEのWebサイトでのBGMはループされたビートが延々と流れる仕様になっていました。そのビートにかなり衝撃を受けて何度も繰り返し聴いていたのを覚えています。その楽曲が『THE EXCELLENCE:SELECTED WORKS』のM①「Yeah Y’all」でした。後に買い直しましたが、そのときは兄がCD-Rにこのアルバムを焼いてくれて今でも大切にしています。このアルバムから初めてサンプリングと鍵盤の絡みをはっきりと意識し始めたと思います。「Everlasting、Thinking About」を何度も聴いて、ビートのずらし方を学びました。

名盤に近付けたツール

AKAI PROFESSIONAL MPC2000XL。初めて思い通りに細かくシーケンスを組み立てられたのを、今でも覚えています

Serph

<BIO>東京在住の男性によるソロ・プロジェクト。2020年には、ディズニー音楽の公式カバー・アルバム『Disney Glitter Melodies』、7作目のオリジナル・アルバム『Skylapse』をリリース

キーボードを触るようになったきっかけ

RELEASE:2005年(Sonar Kollectiv)

鍵盤を始める前、サンプリングだけで制作していたときに衝撃を受けた一枚。これがきっかけでキーボードを触り始めました。フィードバック・ノイズや生音のサンプリングをベースにしたオーガニックで温かい独特な音色と、プレフューズ73以降のコラージュ・センス、表情豊かなメロディ、ハーモニーはインスト道楽の極み。スイスの閉じた箱庭感が醸し出すファンタジックかつアンダーグラウンドな空気感。M⑪「In Groups To The Hydrandd」は、前半の緊張感がダイナミックな展開でメロウ極まるオチへと回収されるのが素晴らしい。

名盤に近付けたツール

KORG Triton、ABLETON Live

yuya(Develop One's Faculties)

<BIO>バンドDevelop One's Facultiesにて、Asserterとしてボーカル&ギターのみならず、全曲の作詞作曲、編曲、ミックス、マスタリングを担当している

一音に対するトリートメントのこだわりを知った

RELEASE:2004年(ビクター/フライングドッグ)

私は20歳までMTRでデモ作りなどをしていたのですが、DTMをしたいと衝撃を受けた作品は菅野よう子さんの本作M②「rise」。初めて聴いたときにどうやったらこんな曲が作れ、こんな壮大な音になるんだろうと思い興味を持ち始め、その後に知識を増やしていき今に至ります。菅野さんの楽曲は構築ももちろんですが、一つの音に対するトリートメントのアプローチの仕方があってこそ。そういう細かい部分までこだわる楽しさを教えてくれました。『攻殻機動隊』『カウボーイ・ビバップ』のサウンドトラックなどから入ってみたらとっ付きやすいかもしれませんね。

名盤に近付けたツール

ボイス/ストリングス系ソフト音源の中でもEASTWESTの製品はサウンド・クオリティからすると非常にお買い得で、当初はQuantum Leap Goliathを重宝して使っていました

藤永龍太郎(Elements Garden)

<BIO>2014年にElements Gardenに参加。バンド・サウンドを得意とし、自身もギターを奏でる。『BanG Dream!』などアニメ/ゲーム音楽や、蒼井翔太、水樹奈々、Kis-My-Ft2などの楽曲に携わる

好みのバンド・サウンドを決定付けた一枚

RELEASE:2004年(トイズファクトリー)

音楽を本格的に始めたのは高校に入ってバンドを組んでからですが、中学生のときに友人からバンプを教えてもらい、このアルバムを延々と聴いていました。どの曲も大好きですが、M②「オンリー ロンリー グローリー」のギターのコード・ストロークから始まるイントロは、とてもシンプルなのになんてかっこいいんだと衝撃を受けたのを覚えています。歌詞とメロディが最も刺さったのはもちろんですが、サウンドとしてはジャキッとしてかつ太いギターのクランチや存在感のあるベースが印象的です。それからいろんな音楽の影響を受けてきましたが、今聴いてもかっこいいなと思いますし、一番好みのバンド・サウンドも、その延長線上にあります。歌詞、メロディ、ギターのコード・アプローチやベースの動き方など、自身の音楽観を形成する上でも間違いなく影響受けたアルバムだと思います。

名盤に近付けたツール

KEMPER Profiling Amplifier

奥田泰次

<BIO>studio MSRを主宰するレコーディング/ミキシング・エンジニア。近年はcero、Tempalay、中村佳穂などの作品に携わっている

エンジニアリングの面白さに気付けた名盤

RELEASE:2003年(Burial Mix)

ドイツ・ベルリン発、モーリッツ・フォン・オズワルドとマーク・エルネストゥスによるベーシック・チャンネルのサイド・プロジェクト。アレンジや音量バランスだけでなく、質感の重要性を大いに気付かされた作品です。ノイズを巧みに張り巡らせており、音のすき間を埋めるリバーブのような効果になっています。滑らかなトーンで低音の層が見える音作り、結果それがノリとなり無意識に没頭してしまいます。バイナル、CD、今やストリーミングでも聴けるが聴きごたえは変わらず、このアルバムで音の本質に気付けました。自分なりに洗練された音を探求していきたいと、エンジニアリングの面白さに気付けました。

名盤に近付けたツール

ZÄHL EQ1

原 摩利彦

<BIO>京都を拠点に活動する作曲家。舞台や映画音楽などのさまざまな音楽を手掛けているほか、アート・コレクティブ=ダムタイプのメンバーとしても活躍。最新アルバム『PASSI ON』が発売中

小さなメロディを奏でるプロセッシング/サウンド

RELEASE:2003年(インパートメント)

セレクト・ショップの試聴機で初めて知りました。“エレクトロニカ”という言葉を聞くとこのディスクを今でも連想します。とにかく質感が気持ち良く、どうしてこんな音が作れるのかとずっと考えました。できそうでできないのです。散りばめられたデジタル・プロセッシングの音はいわゆるSE(効果音)ではなく、小さなメロディとして扱われているために、メイン・メロディとのバランスがとても良いのです。私がフィールド・レコーディングを背景音ではなく、独立したパートとして扱うように作るようになったのもこの作品の影響かもしれません。2ndアルバムが2006年に発表されるとWebサイトではアナウンスされていましたが、結局リリースされませんでした。謎の天才アーティストです。

名盤に近付けたツール

音の質感を作り出すことに集中してたどり着いたのは、サンプルのピッチを変えて幾つも音を重ねることでした

SASUKE

<BIO>10歳からトラック・メイクを始めた17歳のプロデューサー。自身の作品リリースのほか、プロデュース・ワークやライブ・アクトも多数

耳に残るエディット感とポップさを両立

RELEASE:2002年(カッティング・エッジ/アカシック)

僕が幼いころ影響を受けたアルバムで、音の鋭さと曲のポップさ、そして耳に残るエディット感はほかの誰も真似できないと思いました。音がどこで入ってきて、どこで無くなるかのタイミングが最高。音作りを極めているのにもかかわらず、ポップに聴こえているのがすごいバランスで、何度聴いても毎回驚かされます。中でもM⑤「LATTE&MACARON」は名曲です。

名盤に近付けたツール

ABLETON Live。オーディオの編集や加工が自分のイメージに近い形に表現できます

ミト(クラムボン)

<BIO>クラムボンのバンドマスターとして、ベース、ギター、キーボードなどを担当。DÉ DÉ MOUSEとともにサントラを担当したアニメ『ワンダーエッグ・プライオリティ』がOA中

セッションをポップに落とし込む方法を提示

RELEASE:2002年(Bubble Core)

NY出身のアダム・ピアースのソロ・プロジェクト。後にボーカルが入り、より聴きやすくなる前のザ・ディラン・グループ、HiMのメンバーが集ったセッション色の強い作品。これが発売された2002年は僕らが初めて小淵沢のスタジオを使用し始めたころで、既存のソングライティングからセッションを元に作っていく方向へと大幅に変わっていった時期。フリー・セッションの有機的なサウンドをどうやってポップのフォーマットに落とし込むかをものすごく考えてたときに、このアルバムは救いも含め、さまざまなアイディアを僕らに与えてくれました。結果、その年にアダム本人と一緒に4枚目のアルバム『id』を作ることにもなった、きっかけのような作品。

名盤に近付けたツール

ROLAND RE-201 Space Echo、AVID Pro Tools

ミヤ(MUCC)

<BIO>ロック・バンドMUCCのギタリスト/メイン・コンポーザー。自らレコーディング/ミックス/マスタリングも行い、他バンドの作品にもエンジニア/プロデューサーとして携わる

異端のサウンドをまとめたミックスに感動

RELEASE:2002年(エピックレコーズ インターナショナル)

ロック・バンドの名盤は数あれど、これほどワイド・レンジで、ラウドなアルバムは聴いたことがありませんでした。KORNというバンドのその、いわゆるオーソドックスではない、異端のサウンドをこれほどまでにバランス良く前後左右の立体感を余すことなく使ったミックスに感動したのです。今で言う、ハイレゾ音源を聴いたときのような、感覚を受けました。それが、16ビット/44.1kHzのCDフォーマットに収まっているのは素晴らしいです。マスター音源はどういう世界が広がっているのか興味深くもありました。リード曲M①「Here To Stay」はもちろん、ミドルテンポのM⑥「Thoughtless」のロック・オペラ感が好きです。頭の中にはミックスのリファレンスとして今でも鳴り続けています。

名盤に近付けたツール

初めてアナログ・レコーディングをしたときに使った、STUDERの16trマルチと、オールドNEVEコンソール。

毛蟹(LIVE LAB.)

<BIO>LIVE LAB.所属の作詞/作曲/編曲家。ギター、ベース、ドラム、鍵盤や民族楽器も扱うマルチプレイヤー。ReoNaをはじめとするアーティストへの楽曲提供のほか、『Fate/Grand Order』のCM楽曲、BGMにも参加

アダム・ジョーンズのすべてがリファレンス

RELEASE:2001年(Volcano/ソニー)

複雑かつ正確、しかし間違いなく人が意思を持って撃ち抜いているリズム。ひずみ、うねり、轟き、時には重心高くリフ・ワークを展開するベース。ささやき問いかけるような哲学的歌詞&歌声と、相反する断末魔のようなスクリーム。深く深く、深淵をのぞき込み、そしてまた深淵もこちらを覗いているかのような印象を受ける世界観の楽曲。そして何より、その世界観の大部分を担う、究極にして至高のギター・サウンド。楽曲はもちろん、果てはCDジャケット、ライブ演出やMVまですべて手掛ける鬼才アダム・ジョーンズ(g)のすべてが、僕の生涯のリファレンスです。M⑥「パラボル」〜M⑦「Parabola」の流れは、部屋を真っ暗にしてお香を焚きつつ、毛布をかぶり一人でMVを見ることを強くオススメします。

名盤に近付けたツール

DIEZEL VH4

米津 裕二郎

<BIO>多方面の音楽作品、CM楽曲、劇伴、海外音楽映画の日本語ローカライズ版音声ミックスを手掛けるエンジニア。レコーディングTIPSをつぶやいているSNSも更新中。Twitter @yujiroyonetsu

今聴いても圧倒される格好良いサウンド

RELEASE:2000年(ビクター)

ライナーノーツに書いてあった“何度ミックスをしても完成しなかったが、エンジニアの高山徹さんがミックスしたことでやっと完成した”という旨の文章を高校生のころに読みました。アーティストにここまで言わしめるミックス・エンジニアという職業に興味を持ち、いたく感激しました。全くの素人だった私が聴いても“すごい、何だこれ! 格好良い!”と思ったのを覚えてます。これが私のエンジニアを志すきっかけです。今聴いても同じ感想ですね。この音作り、全く分からない……。冒頭のギターの音からすごい音しています。私もこんなふうに唯一無二の音と楽曲の出会いをエンジニアとして起こしたい、と日々奮闘しています。

名盤に近付けたツール

DCS DCS 900。自分の中で明確に“好きな音”“出したい音”が芽生えたきっかけのA/Dコンバーターです

土屋俊輔

<BIO>プロキオン・スタジオ所属のコンポーザー/アレンジャー。『アナザーエデン』『鬼ノ哭ク邦』『ステラグロウ』『もし、この世界に神様がいるとするならば。』などを手掛けてきた

曲の展開に影響を受けたジャーマン・メタル

RELEASE:2000年(Noise/ビクター)

ガンマ・レイを最初に聴いたのは、音楽を本格的に学び始めた専門学校在学中です。メロディやリフはとても耳なじみが良く、曲の始まりはマイナー・キーなのにサビになるとメジャー・キーになるというジャーマン・メタル特有の解放感も相まって、すっかりとりこになってしまいました。中でも『ブラスト・フロム・ザ・パスト』は、個々の楽器はメタル特有のエッジが効いたサウンドでありつつも、それぞれがとても聴きやすく、かつメロディを絶妙に引き立たせるバランスになっており、中毒性が高いです。特にお気に入りはM⑩「Last Before The Storm」で、音作りや曲の展開、サビに向けての盛り上げ方など、多大な影響を受けました

名盤に近付けたツール

『アナザーエデン』で使用したXLN AUDIO Addictive Drums、PROMINY SR5 Rock Bass、REFX Nexus2など

特集「私の礎となった名盤」