マセロが『イン・ア・サイレント・ウェイ』で行った音での挑戦的な問いかけ

マイルス・デイビスの1969年のアルバム『イン・ア・サイレント・ウェイ』で、プロデューサーのテオ・マセロは、それまでにない大胆なテープ編集を聴衆に提示した。タイトル・トラックとなる「イン・ア・サイレント・ウェイ/イッツ・アバウト・ザット・タイム」の冒頭の4分10秒ほどを曲の最後の4分10秒にもそのまま張り付けたのだ。演奏はジョン・マクラフリンのギターとジョー・ザヴィヌルのエレクトリック・ピアノだけのフリーなパートに始まり、マイルスのソロが途中から加わるが、すべてが同一なので、聴き手はたやすく同じテイクの繰り返しだと気付く。

もちろん、マセロは確信犯だった。プロデューサーとして、序章がリプライズする終章が必要だと判断し、それを躊躇(ちゅうちょ)なく実行した。あるいは、レコード会社の内部では長年、当然のこととして進められてきたテープ編集という行為を世の中にはっきりと知らしめる。そういう意図さえ持っていたのかもしれない。

マセロがコロムビア・レコードで仕事を始める直前にコロムビアと契約し、ニューヨークの30丁目スタジオを拠点に録音活動を始めたグレン・グールドが、マセロに影響を与えていたのも、まず間違い無いところだろう。グールドは自身のレコード作品におけるテープ編集について、積極的に語った。それはコンサートでの演奏を拒否し、録音芸術に注力する彼の姿勢を示すためであり、また、共にスタジオで働くプロデューサーやテープ・エディターへの敬意を表すためでもあった。彼らの仕事が完ぺきであればあるほど、テープ編集は誰にも気付かれず、聴衆はグールドの弾いた通りの演奏がレコードに刻まれていると考える。その幻想をグールドは彼自身の言葉で破壊していたのだ。

対して、マイルスの「イン・ア・サイレント・ウェイ/イッツ・アバウト・ザット・タイム」でテオ・マセロがやったことは、言葉ではなく、音そのもので、この作品はテープ編集の産物であると明かすことだった。クラシック音楽の場合はどのテイクでも演奏は譜面に沿っている。だが、ジャズの場合はそうではない。即興演奏が録音されたテープを編集して、一つの楽曲として構成する行為は、作曲/編曲の領域に踏み込むものになる。あなたたちはマイルス・デイビス・グループによる即興演奏のドキュメントを聴きたいのか? それとも、プロデューサーの審美眼によって構成された録音作品を聴きたいのか? ジャズ・ファンに対して、マセロは『イン・ア・サイレント・ウェイ』でそうした挑戦的な問いかけをしたと考えることもできるだろう。

グールドが見送りマセロが実行した“同じ演奏の再利用”の意義

2001年にリリースされた3枚組CD『ザ・コンプリート・イン・ア・サイレント・ウェイ・セッションズ』には、この時期のマイルス・デイビス・グループでのスタジオでのドキュメントを聴くことができる。そこでは「イン・ア・サイレント・ウェイ」と「イッツ・アバウト・ザット・タイム」は2曲の全く別トラックとして収録されている。「イン・ア・サイレント・ウェイ」はリハーサル・バージョンも収録されているが、それは冒頭からリズム・セクションが加わった軽快な演奏であり、マイルスがすぐにテーマを吹き始める。

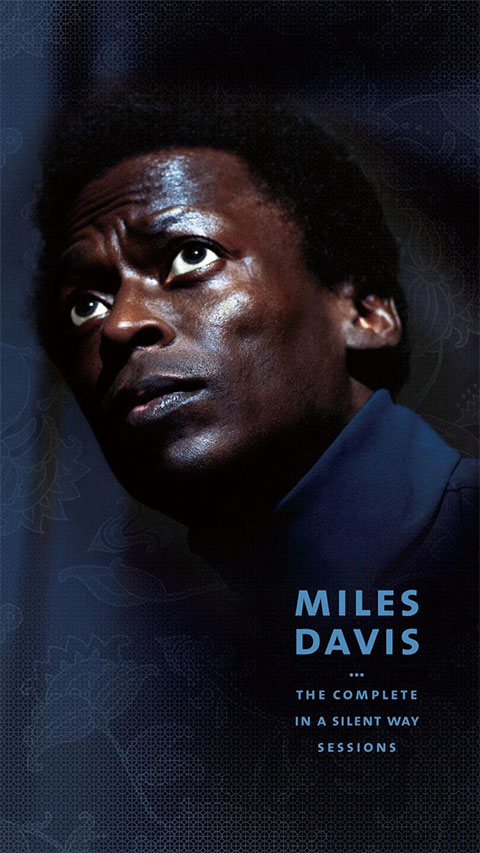

Miles Davis

(Columbia/Sony Legacy/2001年)

1969年の『イン・ア・サイレント・ウェイ』セッションの全容を3枚組CDに収録。オリジナル演奏、未発表テイク、テオ・マセロの編集によるリリース版のすべてを収めた限定盤

もともとはそういう曲だった「イン・ア・サイレント・ウェイ」をジョン・マクラフリンがテーマを提示するような形に変えて、「イッツ・アバウト・ザット・タイム」のイントロダクションに据えるというのは、マイルスのアイディアだったのかもしれない。「イン・ア・サイレント・ウェイ」は4分15秒、「イッツ・アバウト・ザット・タイム」は11分27秒。その2曲だけではLPの片面に足りないが、『ザ・コンプリート・イン・ア・サイレント・ウェイ・セッションズ』には4、5分台のセッションもある。それを3曲目に入れていれば、普通のジャズ・アルバムが生まれていた。だが、マセロはそこで「イン・ア・サイレント・ウェイ」をもう一度、使ったのだ。

『グレン・グールド〜なぜコンサートを開かないか』の著者のジェフリー・ペイザントは同書の中で、ひとつ面白い問いを投げている。1955年の『ゴールドベルク変奏曲』の制作時に、グールドと彼のプロデューサーは冒頭とエンディングに現れるアリアに全く同じテイクを使用することを考えなかったのだろうか?という問いだ。

グールドはこのとき、31曲の変奏曲を録音し終えた後に、アリアを録音している。それはアリアに完全に中立的な性格を与えるためだったとグールドは語っている。そのため、グールドはこのアリアの録音に21テイクを重ねた。

ペイザンドは、グールドがもしアリアが完全に中立的な性格を求めていたのなら、1つのテープを2カ所で使うことには、美学的な立場からは何の問題も無かったはずだと指摘している。しかし、実際には『ゴールドベルク変奏曲』の最初のアリアと最後のアリアには違うテイクが使われている。最後のアリアは最初のアリアより少し減速し、中立的というよりはやや感傷的な終わり方をする。

もしも、グールドがこの1955年の『ゴールドベルク変奏曲』の時点で1つのテープを2カ所で使っていたら、1969年の『イン・ア・サイレント・ウェイ』でのマセロのテープ編集はそれほどの衝撃を伴うものではなかったかもしれない。逆から言えば、マセロはグールドがやらなかったことをやってみせたのだ。

マイルスとの確執を生んだ“編集作品の制作”

『イン・ア・サイレント・ウェイ』以後、マセロがテープ編集を駆使して、マイルスのアルバムを制作していることは公然の事実となった。とはいえ、実際にはそれははるか以前から行われていたことだった。アメリカの音楽研究者、ジョージ・グレラは2015年に著した『Bitches Brew (33 1/3)』の中で、マセロのテープ編集は1959年のチャールズ・ミンガスの『ミンガス・アー・アム』にも聴き取れると指摘している。『ミンガス・アー・アム』はミンガスのコロムビア移籍第1弾で、マセロがプロデュースした。名曲「グッドバイ・ポーク・パイ・ハット」を含むミンガスの代表作の一つだが、このアルバムはLPにもCDにも編集版と未編集版の2種類がある。

George Grella Jr.

(Bloomsbury/2015年)

名盤を取り上げて一冊にまとめた“33 1/3”シリーズで『ビッチェズ・ブリュー』を取り上げたタイトル。著者は、ピカソのキュビズムへの挑戦やストラビンスキーの新古典主義となぞらえて、マイルス・デイビスによるジャズのブレイクスルーだと『ビッチェズ・ブリュー』をとらえている

Charles Mingus

(Columbia/1959年)

レスター・ヤングに捧げた収録曲「グッドバイ・ポーク・パイ・ハット」は後にスタンダードとなり、ジョニ・ミッチェルやジェフ・ベックなど異ジャンルのアーティストもカバー。ミンガスのほかの代表曲とも言える「フォーバス知事の寓話」も収録

1959年のオリジナル盤は各曲が短く編集されていたが、1979年に日本で未編集版がLP化。1987年に登場したCDはオリジナル盤仕様だったが、2009年リリースの2枚組CD『50th Anniversary Edition of Mingus Ah Um』は未編集のセッションが25曲聴ける。比べてみると、オリジナル盤では9曲中の6曲が1分から3分ほど短く編集されている。マセロがミュージシャンの即興演奏がまだ手探りな時間帯を排除し、曲の密度と完成度を高める方向でエディットを駆使していたのがよく分かる。

しかし、この程度のことはマセロ以前のプロデューサーもしばしば行っていていたに違いない。そこからさらに、作曲や編曲の領域に踏み込むテープ編集作業を進めていったのがマセロであり、それはマセロに編集の全権を預けたマイルス・デイビスというバンド・リーダーとの共同作業だからこそ可能なものだった。

マイルスのアルバムでは、1963年の『クワイエット・ナイト』にも興味深い瞬間がある。マイルスとアレンジャーのギル・エヴァンスの最後のコラボ作として企画された録音が途中で頓挫。2年後にテオ・マセロが残された素材を何とか27分ほどのLP盤にまとめ上げた作品だが、2曲目「Once Upon A Summertime」の1分56秒から2分7秒辺りの音像が奇妙なのだ。ホーン・セクションの突然のバランス変化、マイルスの消え方や戻り方、どうも自然な演奏の収録ではなく、テープ編集がありそうだ。しかし、唐突なショック性を含めて、音楽的にはこれしかないという決断があったようにも思われる。

Miles Davis

(Columbia/1963年)

ボサノバの流行を背景に南米音楽に挑戦するもセッションは頓挫。マセロは別セッションの音源も追加して、アルバムに仕立て上げたが、マイルス自身にとっては今で言う“黒歴史”となった。とはいえ、野心的なギル・エヴァンスのアレンジがユニークな作品

マイルスはこのとき、未完成のプロジェクトを不本意な形で発売したとマセロに対して立腹し、その後、2年間ほどは彼との仕事を避けた。しかし、アーヴィン・タウンゼンドらとの制作には満足できなかったようで、1967年のアルバム『マイルス・スマイルズ』から再びマセロにプロデュースを任せている。

https://digital.lib.uidaho.edu/digital/collection/lfc/id/134

Miles Davis

(Columbia/1967年)

ウェイン・ショーターの代表曲「フットプリンツ」を収録。“電化”前の第2期クインテットによるスリリングな演奏が魅力

抽象化したセッションから“作品を抽出”した『ビッチェズ・ブリュー』

『イン・ア・サイレント・ウェイ』でプロデューサーの持つ創造性を聴衆にも誇示したテオ・マセロは、続いて録音に入ったマイルスの次作ではさらに突き進んだ。それが1970年の『ビッチェズ・ブリュー』だった。

大型化したマイルスのエレクトリック・バンドはジョー・ザヴィヌルとチック・コリアのツイン・キーボード、レニー・ホワイトとジャック・ディジョネットのツイン・ドラムスを基本とするようになり、デイヴ・ホランドのアコースティック・ベースとハーヴェイ・ブルックスのエレクトリック・ベース、ウェイン・ショーター(sax)、ジョン・マクラフリン、バス・クラリネットのベニー・モウピンやパーカッションのドン・アライアスも呼び込まれ、長尺のセッションを繰り広げる。積み上げられていくマルチトラック・テープから、どんな作品を抽出するかは、完全にテオ・マセロに任せられていた。

モード手法によって、ミュージシャンのインプロビゼーションは拡大されたが、曲は抽象化して、録音作品としては茫漠とした印象のものになる。その打開策として、マセロにポストプロダクションを任せ、録音素材をあらためてブラッシュアップする。マイルスの中にもそういうアイディアがあったものと思われる。

だが、数週間にわたるテープ編集の期間中は、マイルスはほとんどスタジオに顔を出さなかった。マセロはインタビューで、プロジェクトの間、マイルスとの間にはほとんど会話も無かったと語っている。その代わり、彼は録音されたテープを聴くことに時間を費やした。マイルスが曲想を練るのと同じくらいの時間を費やし、録音物としての最終形をデザインした。マセロは好きなだけの実験作業をすることが許され、マイルスがそこに意見をはさむのは、アーティストとしての最終判断を下すときだけだったという。

マイルスの即興演奏の中にあったクラシック的な音楽形式

『ビッチェズ・ブリュー』は1998年にリリースされた4枚組CD『ザ・コンプリート・ビッチェズ・ブルー・セッションズ』に21曲の未編集セッションを聴くことができる。イタリアのギタリストであり、ジャズ批評家、マイルス・デイビス研究家でもあるエンリコ・メルリンはオリジナル・アルバムと『ザ・コンプリート・ビッチェズ・ブルー・セッションズ』の未編集セッションの比較から、マセロの編集作業を詳細に割り出している。オリジナル盤の6曲中の4曲、「スパニッシュ・キー」「マイルス・ランズ・ザ・ヴードゥ・ダウン」「ジョン・マクラフリン」「サンクチュアリ」は基本的にライブ演奏を収録していて、わずかなテープ編集はあっても、手法は古典的なものだ。

Miles Davis

(Columbia/Sony Legacy/1998年)

ジャケット画像は現在配信サービスで使われているもの。オリジナルは4枚組CDにブックレットが付属する(2004年にリイシューもあり)

Enrico Merlin - Veniero Rizzardi

(Il Saggiatore/2009年)

テオ・マセロが収集した膨大な資料と録音を突き合わせ、『ビッチェズ・ブリュー』の成り立ちを再構成した一冊(イタリア語)

対して、LPのA面を占める「ファラオズ・ダンス」には17カ所、B面を占める「ビッチェズ・ブリュー」には15カ所の編集があるとエンリコ・メルリンは判断している。手法的に新しいのは、そこでは即興演奏から抽出されたテープ・ループが使われて、曲のテーマや構成が形作られている点だ。

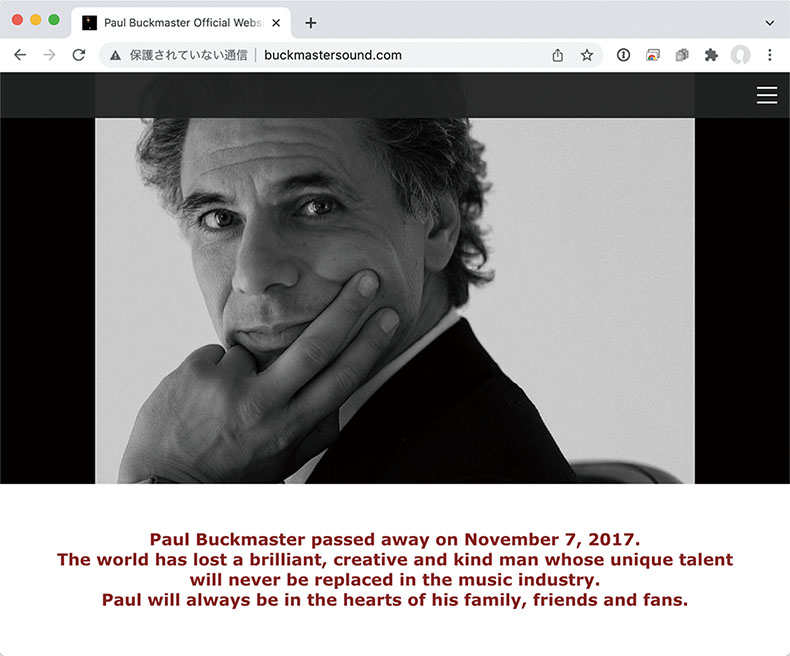

ジョージ・グレラの『Bitches Brew (33 1/3)』には、アレンジャーのポール・バックマスターのテオ・マセロに対するコメントが引用されている。バックマスターは1970年代にエルトン・ジョンやデヴィッド・ボウイのアルバムのオーケストレーションを手掛け、ブリティッシュ・ロック・シーンで名を挙げたアレンジャーだが、1972年にはマイルス・デイビスの『オン・ザ・コーナー』にも協力している。バックマスターは『ビッチェズ・ブリュー』におけるマセロのテープ編集術は、18世紀末から19世紀の器楽音楽の中心であったソナタ形式の構造を模したものであると指摘する。モーツァルトやベートーヴェンが採用したソナタ形式の基本は、2つのテーマを持つ序奏、序奏の内容が多くのバリエーションで展開される中間部、2つのテーマが繰り返す再現部、そして最後のコーダから成っている。

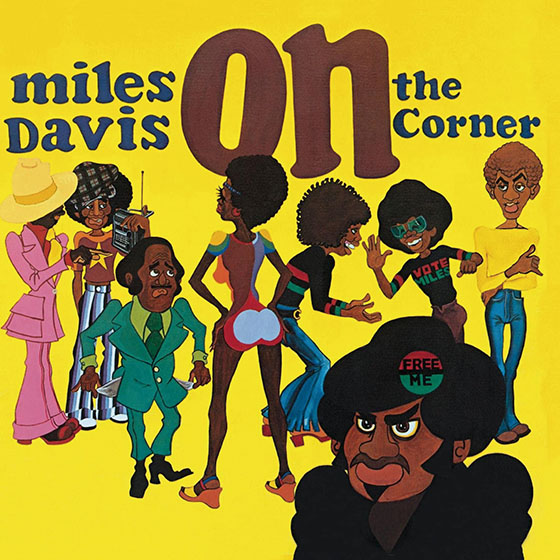

Miles Davis

(Columbia/1972年)

ファンク色の強い作品で後年クラブDJにも人気となったアルバムだが、マイルスはバックマスターからカールハインツ・シュトックハウゼン「ヒュムネン」を紹介され、影響を受けたとも語っている

このバックマスターの指摘を踏まえて、グレラは「ファラオズ・ダンス」の最初の2分32秒をジョー・ザヴィヌルが2つのテーマを示す序奏、そこから7分55秒までを展開部と考える。7分55秒で演奏が一度、鎮静してからが再現部。とはいえ、元は即興演奏だから、テーマの完全な再現は無い。しかし、マセロはそこに反復を取り入れることによって、デザイン性を与えている。8分44秒からのマイルスのトランペットはテープ・エコーによって反復される。さらにドラムとパーカッションとザヴィヌルのエレクトリック・ピアノだけになった8分53秒からの一小節は、演奏全体がテープ・ループ化されて、5回繰り返される。この短いブレイク・ビーツは注意深く聴かなければ、なかなか気付かないだろう。9分以後は多くの楽器がフリーな展開をして、混沌性が増すが、16分38秒以後、マイルスがザヴィヌルのテーマを連想させる演奏をして、コーダを形作る。

Photo:Jean-Luc Ourlin CC BY-SA 2.0

「ビッチェズ・ブリュー」の場合はそこまでソナタ形式は明確ではないとグレラは述べているが、テープ・ループの使用法はより複雑だ。3分過ぎからはベニー・モウピンのバス・クラリネットがリフを奏でるパートがループ化されて、テーマを構成する。3分32秒からマイルス、マクラフリン、ショーター、コリアらのソロが始まるが、10分30秒過ぎでマイルスがパーカッシブなトランペットを吹くパートが切り張りされる。単純なループではなく、マセロが新しいテーマとなるフレーズを構成している。

Photo:W. Schwertmann CC BY 3.0

14分36秒から冒頭に示されたベース・リフが戻ってくるところをグレラは第一主題の復活と考えている。24分過ぎからは、冒頭の2分30秒とほぼ同じ演奏が繰り返され、「イン・ア・サイレント・ウェイ」を思い起こさせる。だが、これはテープ編集の産物ではなく、『ザ・コンプリート・ビッチェズ・ブルー・セッションズ』でも同様に演奏されている。即興演奏でありながら、全体としてはクラシック的な形式を備えるというのは、もともとマイルスの中にもあった志向性なのだろう。

高橋健太郎

音楽評論家として1970年代から健筆を奮う。著書に『ポップ・ミュージックのゆくえ』、小説『ヘッドフォン・ガール』(アルテスパブリッシング)、『スタジオの音が聴こえる』(DU BOOKS)。インディーズ・レーベルMEMORY LAB主宰として、プロデュース/エンジニアリングなども手掛けている。音楽配信サイトOTOTOY創設メンバー。

Twitterアカウントは@kentarotakahash

Photo:Hiroki Obara