ソニーのスタジオ用モニター・ヘッドホンでは、初の開放型モデルとなるMDR-MV1。単に開放型ではなく「背面開放型」を謳っているのが興味深く、そのテクノロジーを中心に開発者の方々からお話を伺った。本稿では、取材を元に構成した技術解説をお届けする。

MDR-MV1に込めた技術

背面開放型により内部での共鳴を低減し、原音の正確な再現を目指したモニター・ヘッドホン。ドライバーは専用開発の40mm径のもので、低域の再現性を高めつつ超高域再生も可能に。ドライバー背面にはダクトを備え、振動板の動作を最適化。低域の過渡特性を改善し、中域との分離感を維持しつつリズムを正確に再現するという。立体音響制作での使用も想定され、360 Reality Audio認定モデルとなっている。

●形式:背面開放型 ●ドライバー径:40mm ●周波数特性:5Hz~80kHz ●最大入力:1,500mW ●感度:100dB/mW ●インピーダンス:24Ω(1kHzにて) ●重量:約223g(ケーブル含まず) ●付属品:ヘッドホン・ケーブル(TRSフォーン・プラグ)、TRSフォーン→ステレオ・ミニ・プラグ変換アダプター

立体音響の再現性を高めるべく共鳴を低減

MDR-MV1の“背面開放型”とは、ドライバー背面の通気性を高め、ハウジング側での共鳴を減らす構造。通気性は、ドライバーの背面をつなぎ目のない一枚のアルミ・ハウジングで覆う構造とし、そのハウジング全体に徹底的に穴を開けることで確保している。また、ドライバー前面板の広い範囲にわたって数多くの穴(開口部)を均等に設けたのも、通気性を高めて共鳴を減らすための設計だ。

背面開放型の採用は、MDR-MV1の設計が立体音響を念頭に置いたものだったから。例えばソニー 360 Reality Audioの音源には、ヘッドホンでの再生時にバーチャライズという信号処理が施される。その信号処理は、部屋でスピーカーを鳴らしたときのバイノーラル・ルーム・インパルス・レスポンスを畳み込んでいるため、ヘッドホン側の共鳴を減らせば、より再現性の高い状態でモニタリングできることになる。

密閉型ヘッドホンは、内部で共鳴を意図的に作りだし、部屋でのスピーカーの音場を再現する。天井や壁の反射に起因する低域のわずかな膨らみが、その要素の一つだ。こうしたものを、共鳴の低減により可能な限り排したのが、バーチャライズまで見越して設計されたMDR-MV1なのである。

共鳴&ひずみを抑えつつ低域を伸ばす

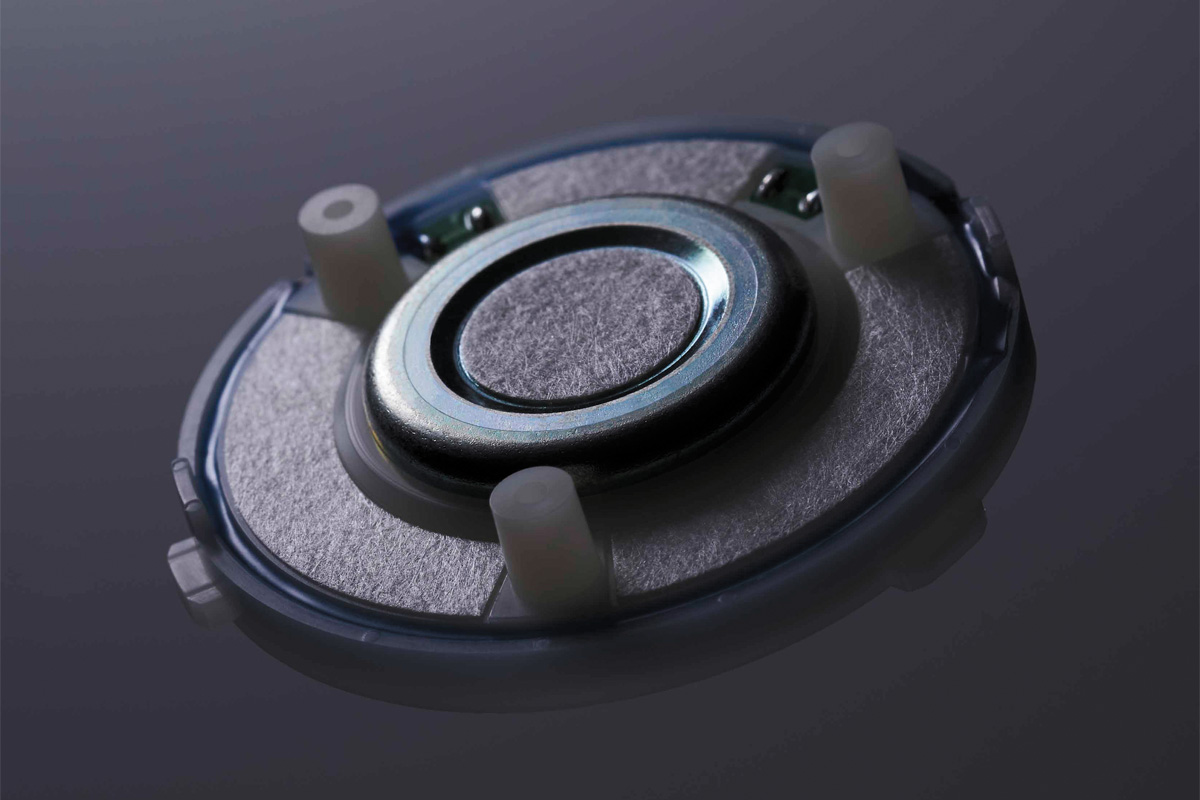

MDR-MV1には、音に共鳴をなるべく付帯させない状態で、低域を伸ばすコントロールが施されている。ドライバーの背面にある3つのダクト(通気のための管)によるものだ。ハウジングにダクトを設ける従来の設計とは異なり、共鳴のための容積を設けることなくバス・ドラムの帯域を伸ばすような構造となっている。

ドライバーの振動板が大きく動くようにしたのも、低域に関する設計だ。密閉型であれば空気が外に逃げないので、振動板を大きく動かさずとも十分な音圧の低域を得られるが、通気性を高めた構造で密閉型と同じ音圧を得ようとすると振動板を大きく動かす必要が出てくる。しかし振動板を大きく動かすと、ひずみが生じるという問題も。そのひずみを減らすための工夫の一つが、振動板に入った凹状の線=コルゲーションである。ソニーの密閉型モニター・ヘッドホンMDR-M1STには直線のコルゲーションが採用されているが、MDR-MV1では波のような曲線となっているのがポイント。これにより、ひずみを確実に減らすことができるのだ。

低域を伸ばすための設計としては、ドライバー前面に設けた音響レジスターも挙げられる。音響レジスターとは通気抵抗をコントロールするためのもので、MDR-MV1は不織布状のシートを大面積で使用。例えるなら、マスクに息を吹いたときのような空気の引っかかりを意図的に作り、調整することで、ドライバーから出た音の周波数特性を制御する。

ダクトの設計、振動板の動きや形状、音響レジスターの調整といったドライバー側のコントロールにより、5Hzまでの伸びを実現したMDR-MV1。これは、原音の低域をブーストする脚色ではなく、いわば“見える範囲”を広げるような音作りだそう。そもそもMDR-MV1は、試作機の段階では、映画用の立体音響制作でも耐え得るように開発が行われてきた経緯がある。特に、昨今のハリウッド映画は大音圧の低音を有するため、バーチャライズした状態で十分に低域を再生できる開放型ヘッドホンが求められた。その結果、ローエンドを重視した近年の音楽にも対応する仕様となったのだ。

長く製造し続けられる仕様も大事

高域も80kHzまでという驚異的な伸びを実現。高域の再生は、主に振動板の中央部“ドーム”が担う。ドームは、再生中に変形すると逆相が生じるなどして再現性が落ちてしまうため、いかに剛性を持たせるかが重要。一方、ドーム周辺の“エッジ”には柔軟な動きが求められるので、スピーカーの振動板であれば両者に異なる素材を用いるが、ヘッドホンの方はそのサイズから単一の素材で作るのが現実的。つまり、剛性と柔軟性という相反する要素を両立させなければならず、素材選びが肝心と言える。

MDR-MV1の振動板には、PET(ポリエチレン・テレフタレート)が採用された。汎用性が高く、10年、20年先でも入手しやすい素材だ。MDR-MV1は、プロが仕事に使うためのヘッドホンなので、同じものを長期的に製造し続けられるよう設計されている。例えばハウジングも、肉抜きによる無数の穴を有するが、量産に使う金型の強度まで考慮されており、長きにわたって作り続けることが可能だそう。望む性能とプロ機としての安定性を両立させるために、試行錯誤した結晶がMDR-MV1というヘッドホンなのである。

◎こちらの記事もチェック!