サンレコの熱心な読者であれば本機の存在を既にかぎつけていたことと思う。“真空管ミキサーかぁ。どんな音がするんだろう? これが手に入ればあんなことやこんなことができそうだ”……などと妄想をふくらませていた私としては、本機のチェック依頼は天の恵みか棚からぼた餅かと、二つ返事で受けたのだった。荷物が届いて驚いたのは、約50×60×80cmという箱のデカさ! 10Uのラック・マウント・ミキサーと聴いていたのでもっと小さな物を想像していたが、そのワケは荷を解いてみて判明した。それでは、その辺りから説明していこう。

ラック・マウントと平置きの

どちらでも使えるデザイン

写真でもお分かりのように、本機は付属の木製ラックにあらかじめマウントされている。上下に真空管の放熱用スリットを持つこの頑丈なラックは、本体の保護のみならず高級感の演出にも十二分に役立っている。ラックを側面から見ると、上の辺が長い台形をしている。ラックから取り出した本体も、やはり台形のスチール製側板によりかさ上げされている。入出力端子がすべてリアにあり、平置きで使用するにはケーブル接続用のスペースが必要になるからだ。その場合、手前で20cm、奥で30cmほどの高さになるので、設置場所に高さ制限がある場合は注意が必要。木製ラックを外して、垂直のラックにマウントするなら全く問題は無い。また、本機は200Vの高圧で真空管を動作させるので、2Uサイズの冷却ファン付きパワー・サプライが付属している。箱のデカさにはこれで納得。

基本的な機能を押さえた

使い勝手の良いレイアウト

さて、本機は真空管搭載と言えども基本的にはシンプルなミキサーなので、構成から見ていこう。入出力は8chイン、ステレオ・マスター・アウト、ダイレクト・アウト、2系統のAUXアウト、2系統のステレオ・リターン、チャンネル・インサートとなっている。インプット・セクションの一番上にはセンター・クリック付きゲインつまみがあり、マイク入力時には最大60dBのゲインが得られる。ライン入力時にはセンター位置で0dBとなり、−20dB〜+20dBとブースト/トリムの両方向へゲイン調整を行い、真空管のドライブ具合をコントロールする。その下の4つのスイッチはマイク/ライン切り替え、90Hzでのローカット、位相反転、LED付きEQのオン/オフの各スイッチだ。4バンドEQは、ハイとローがそれぞれ12kHz、80Hzのシェルビング、ハイミッドが500Hz〜18kHz、ローミッドが50Hz〜2kHzのパラメトリックで、Qは0.7固定。4バンドとも変化幅は±15dBで、それぞれのレベルつまみにはセンター・クリックが付いていて0dBへ戻しやすく、安心感がある。AUX1はプリフェーダー/ポストフェーダーの切り替えが可能で、AUX2はポストフェーダーのみ。パンポットもセンター・クリック付きでとても使いやすい。その下はLED付きのミュートとPFLスイッチ。一番下の100mmフェーダーの横に“PEAK”“DRIVE”と表示された2つのLEDがあるが、ここで真空管のドライブ具合を確認できる。

チャンネルとマスターの両方に

真空管増幅回路を搭載

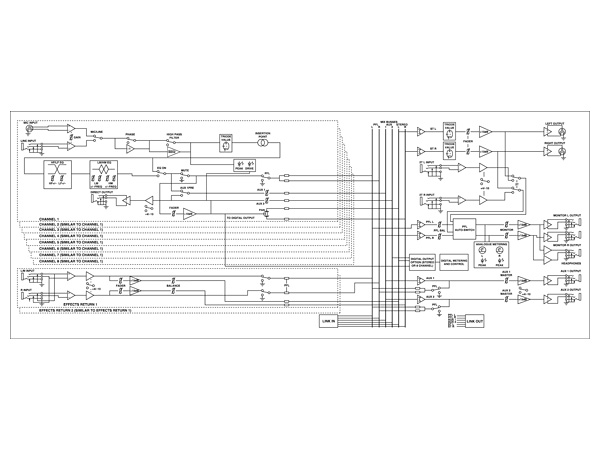

マスター・セクションも同様に見ていこう。アウトプット・レベルを表示するVUメーターの下は、オプションで内蔵できるデジタル・アウト用のピーク・メーターだ。その下には、同じくデジタル・アウト用の16/20/24ビットの切り替え、44.1/48/88.2/96kHzのサンプリング周波数切り替えスイッチが並んでいる。48Vファンタム電源のスイッチもマスター・セクションにあるが、本機ではファンタム電源は全チャンネル一括してオン/オフを行う。このスイッチの右側にAUX1/2のマスター・レベル、下側にはL/Rのバランス調節が可能な2系統のステレオ・エフェクト・リターンが並ぶ。さらにその右下の2つのつまみはPFLレベルとヘッドフォンの音量も兼ねるモニター・アウトのレベル。そして、2trインに入力された信号を聴くための2trスイッチがあり、一番下にステレオのマスター・フェーダーがある。リア・パネルの入出力はインサートを除いてバランス仕様(アンバランスもOK)になっている。センド/リターンとダイレクト・アウトは+4dB/−10dBの切り替えに対応しているので、民生用からプロ機器まで機種を問わずに接続できるのは便利だ。また、このリア・パネルにはリンク・コネクターがあり、複数台のM-3を接続してメイン/AUX/PFLの各バスを共有し、チャンネル数を増やすことができる。レイアウトを一通り把握したところで、ブロック・ダイアグラム(図①)を見てみると、真空管がインサーションの手前とマスター・フェーダーの手前にあるのが分かる。つまり、入力された信号は2回真空管を通って出力されるわけだ。しかしインサートから取り出した信号を別チャンネルのライン・インに入れ、これを繰り返せば……。本機は真空管を骨までしゃぶるつもりなのだ。

一聴して分かる

真空管らしい柔らかな音

さて、サウンド・チェックに移ろう。まずは以前DATにミックスした音源をライン・インに入れて聴いてみたが、それだけでなんとなく柔らかい音になったような印象を受ける。そこで真空管をドライブさせ、EQを調節してみると、これがビックリ! 力強さが増し音がグッと前に出てきた。ハイを上げるとシンバル周りの空間がクリアに見えて(聴こえて?)くるのだが、チリチリした感じが強調されることはない。また、ほかの帯域についても同じことが言え、音楽全体としてのバランスを崩すほどEQで過度に増減しても、それが“使えない音”にはなっていないのだ。これならマスタリング的作業にも効果を発揮することだろう。実際の楽器の録音についても、筆者所有のSOUNDTRACSのコンソールと比較してみた。まず、アップライト・ピアノの音をAKG C391で拾ってみた。アップライト・ピアノは通常でもこもりがちな音になるのでハイを上げてみたが、スタジオ卓と比べると硬さが強調されることなく、かつ出音の柔らかさを失わずクリアな印象となった。次にディストーション・ギターのアンプ録りで試してみた。マイクはSHURE SM57。表面の粒子感がわずかに細くなるようだが、EQの効きはギター・アンプのトーン・コントロールのように、音色そのものを変化させる感じだった。同じくSM57でスネア・ドラムも録ってみた。マイクをオフ気味にしたジャズ風のサウンドは作りやすかったが、ハードなオケを前提とした固めの音作りはブースト・ポイントが絞りきれずやや難しかった。これらの印象を総合すると、本機が得意としているのは、出音が完成されていて生っぽいクリアさを重視するジャズやクラシック、あるいは全体の音圧がそれほど高くない歌ものなどの録音だろう。また、デジタル録音された素材を、こもらせることなく角を取り、ミックスするのにも最適だ。さらに、前述のようにパッチングを工夫して、“真空管味付加装置”として使用するのも面白いだろう。今回はこのデモ機を返却したくないほど気に入ってしまった。でもさぁ、多くの人が真空管の音を心地よいと感じるのはなぜなんだろうね?

▲付属のパワー・サプライ

▲リア・パネル(左上のブランク・パネルはデジタル・アウト・オプション用のスペース)

SPECIFICATIONS

●マイク入力

■S/N/−127dBu(@60dBu)

■最大入力レベル/10dBu

■周波数特性/20Hz〜40kHz(+0/−2dB)

■歪率/0.02%(1kHz)、0.03%(20Hz〜40kHz)

●ライン入力

■周波数特性/10Hz〜40kHz(+0/−1dB)

■歪率/0.01%(1kHz)、0.04%(20Hz〜40kHz、@4dBu)

●ダイレクト・アウト

■最大出力レベル/+26dBu

■S/N/−84dB(22Hz〜22kHz)

■ダイナミック・レンジ/110dB

●メイン・アウト

■周波数特性/10Hz〜40kHz(+0/−1.5dB)

■歪率/0.05%(1kHz)

■最大出力レベル/+26dBu

■S/N/−74dBu

●モニター・アウト

■最大ゲイン/+15dB

■最大出力レベル/+26dBu

●その他

■外形寸法/483(W)×442(H)×442(D)mm(本体)、483(W)×88(H)×125(D)mm(パワー・サプライ)

■重量/18kg(本体)、9kg(パワー・サプライ)