プロデュース・ワークで8trレコーダーに触れたビートルズ

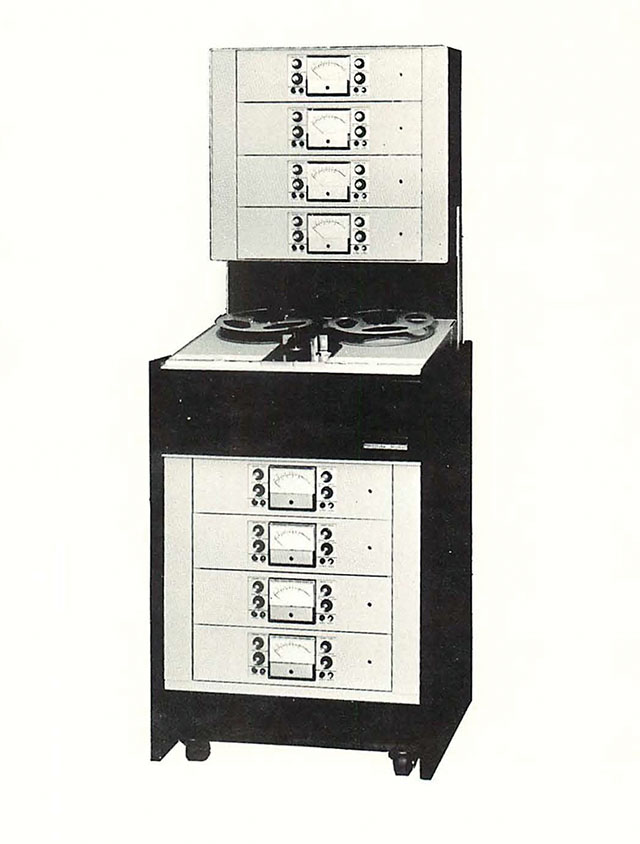

ジェームズ・テイラーのデビュー・アルバムに協力したポール・マッカートニーは、トライデント・スタジオでAMPEXの8trレコーダーに触れた。それはAMPEXが1967年に発表したAG-440の8tr版で、2インチ幅のテープを使用。アンプ部は真空管ではなく、トランジスターを使ったディスクリート回路だった。

トライデント・スタジオはAG-440の8tr版をいち早くオーダーし、世界で3台目のそれを手に入れた。だが、届いたAG-440は米国仕様の60Hz電源用だった。AG-440はサーボ回路を持たず、電源周波数に同期して走行するため、電源が50Hzの英国ではテープ・スピードが遅くなってしまう。38cm/sのはずが32cm/sほどで走行してしまうのだ。このため、トライデント・スタジオで録音した8trテープは、ほかのスタジオでは使えないという状態が発生。仕方なく、トライデント・スタジオは自力で、AG-440を50Hz仕様に改造したようだ。

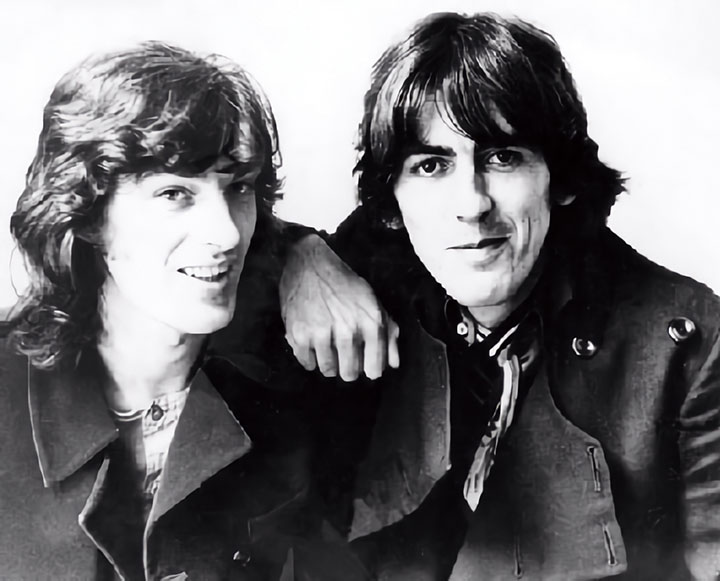

ジェームズ・テイラーとほぼ同時期に、アップル・レコードはもう一人、新人を獲得した。それはリバプール出身のロック・ミュージシャン、ジャッキー・ロマックスで、そのプロデュースはジョージ・ハリスンが担当することになった。

www.jackielomax.com

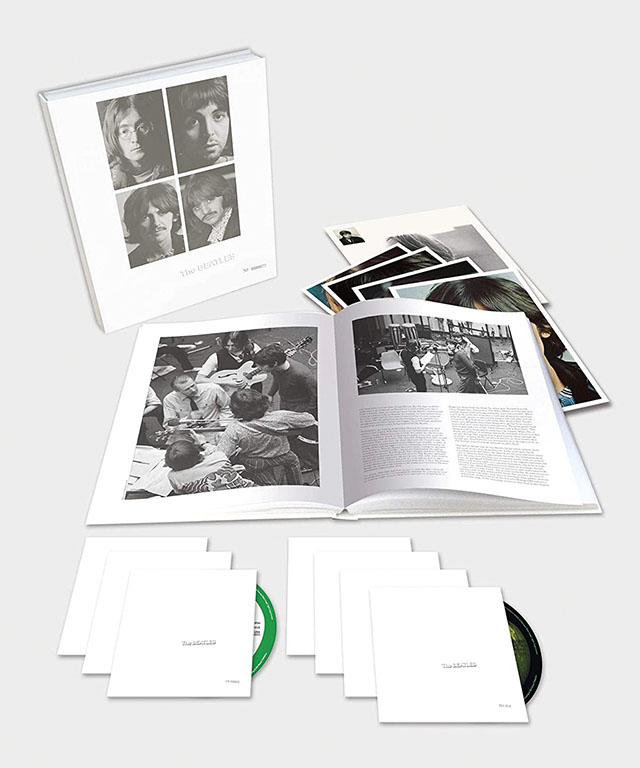

ジョージはジャッキー・ロマックスに「Sour Milk Sea」という曲を提供した。それはジョージがインド滞在中に書き下ろしたもので、当初はザ・ビートルズ『ザ・ビートルズ(ホワイト・アルバム)』の収録候補曲に挙がっていた。1968年5月にサリー州イーシャーのジョージの自宅で行われたビートルズによるアルバムのデモ録音にも含まれている。AMPEXの4trレコーダーに録音されたこの“イーシャー・デモ”は、2018年にリリースされた『ザ・ビートルズ(ホワイト・アルバム)<スーパー・デラックス・エディション>』に全27曲が収録され、ビートルズの正式の音源となっている。ビートルズ版の「Sour Milk Sea」もそれに含まれる。ジョージの歌う同曲は味わい深く、『ザ・ビートルズ(ホワイト・アルバム)』に収録されていたら、人気を集めたのではないかとも思わせる。

ジャッキー・ロマックスの「Sour Milk Sea」は、1968年6月24日にアビイ・ロードのEMIスタジオでレコーディングが始まった。ドラムはリンゴ・スター、ギターはエリック・クラプトンとジョージ・ハリスン、ピアノにニッキー・ホプキンスという編成でベーシックを録音。 エンジニアを務めたのはジェフ・エメリックとケン・スコットだった。その後に、トライデント・スタジオでポール・マッカートニーのベースとロマックスのリード・ボーカルがダビングされ、同曲は完成に至っている。

ロマックスのアルバムはトライデント・スタジオで制作が続けられ、ジョージは8trでのプロダクションの経験を積むことになった。1958年末からのロサンゼルスのサンセット・レコーダーでのセッションも経て、完成したジャッキー・ロマックスのデビュー・アルバム『Is This What You Want?』は、1969年3月に発売されている。アルバムを通して聴くと、アビイ・ロードでリズム録りした「Sour Milk Sea」だけが左右に極端に振られた楽器定位になっていて、他の曲との録音環境の差を感じさせる。

#OTD 22OCT1968 Jackie Lomax (on drums!) session in #LA with producer George and #wreckingcrew legend Joe Osborn on bass. pic.twitter.com/ocktXhnI0l

— George Harrison (@GeorgeHarrison) October 22, 2016

少し遅れて、1968年7月からポール・マッカートニーもまた、トライデント・スタジオで新人のプロデュースを始めた。当時、18歳のメリー・ホプキンだ。ホプキンは同年5月5日にテレビのオーディション番組に出演。それを見た女優のツイッギーがポールに彼女を推薦したのだという。アップルと契約としたホプキンは8月末に発表されたデビュー・シングル「悲しき天使」(Those Were the Days)はいきなり全英No.1を獲得。アップル・レコードに最初の大きな成功をもたらした。

ポールがプロデュースした彼女のデビュー・アルバム『PostCard』は1969年2月に発売された。ジャッキー・ロマックスのレコーディングもメリー・ホプキンのレコーディングも、トライデント・スタジオでは主にバリー・シェフィールドがエンジニアを務めたようだ。

トライデント・スタジオで録音された「ヘイ・ジュード」

こうしたアップル・レコードのプロジェクトがトライデント・スタジオの8tr環境で進められていく一方で、1968年5月30日から『ザ・ビートルズ(ホワイト・アルバム)』のレコーディングを始めたビートルズは依然として、アビイ・ロードの4tr環境に縛られていた。

実はこのころにはアビイ・ロードも8trレコーダーを所有してはいた。3MのM23だ。だが、EMIではテクニカル・エンジニアによる長い試用期間を経ないと、新しい機材はレコーディング・スタジオでの使用が許されなかった。加えて、8trレコーダーを使用するには、チャンネル数を増やした新しいコンソールの開発が必要とされた。トライデントでは8trレコーディングを進めているジョージやポールがその状況に不満を募らせたのは当然だろう。

1968年7月の終わり、ビートルズにとっての初めての8trレコーディングは、『ザ・ビートルズ(ホワイト・アルバム)』と並行して進められたシングルの録音で実現することになった。ポールが書いた「ヘイ・ジュード」のレコーディングが、トライデント・スタジオで行われることになったのだ。

「ヘイ・ジュード」のセッションはまずはアビイ・ロードで、7月29日と30日の2日間、メンバー4人によるリハーサルが行われた。29日に4人が演奏したテイクは1996年の『ザ・ビートルズ・アンソロジー3』に収録されているが、この「ヘイ・ジュード」はまだ長大なアウトロを持たず、4分ほどでフェード・アウトして終わっている。翌30日には英国立音楽協会(National Music Council of Great Britain)による『Music!』というフィルム撮影も行われた。この日はなぜかジョージ・ハリスンは演奏に参加せず、フィルムにはコントロール・ルームでジェフ・エメリック、ケン・スコットとおしゃべりする姿が映っている。

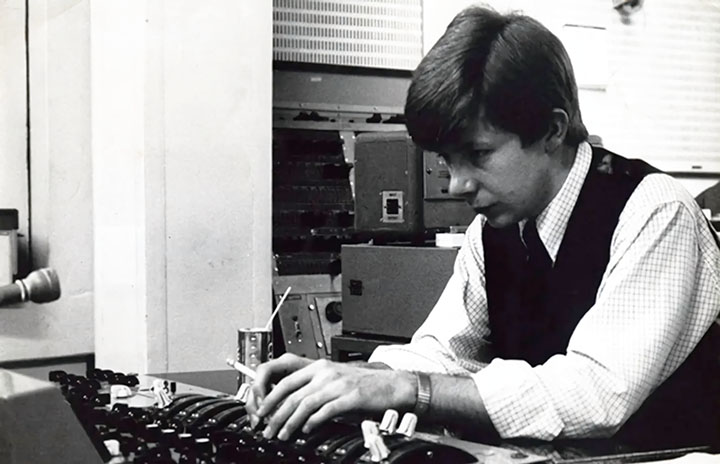

アビイ・ロードでの2日間のリハーサル後、ビートルズはトライデントに移動。ジョージ・マーティンとアシスタントのクリス・トーマスも同行した。EMIのエンジニアは社外での仕事はできないため、ジェフ・エメリックは参加していないが、ケン・スコットは見学のために、顔を出したようだ。

トライデントでの本セッションは7月31日と8月1日の2日間。31日は4人の演奏でベーシック・トラックを録音し、ポールはトライデント・スタジオにあるBECHSTEINのピアノを弾いた。8月1日はそこにポールのベースとリード・ボーカル、3人のコーラスをオーバー・ダビング。その後に、ジョージ・マーティンのアレンジによる36人編成のオーケストラの録音が行われた。最後にオーケストラの団員を加えたエンディングの大合唱を録音し、7分を越える異例のシングル曲となる「ヘイ・ジュード」が完成した。

モニターとマスターEQが生み出すスタジオ間のサウンドの違い

トライデント・スタジオのエンジニアはバリー・シェフィールドで、マーティンとシェフィールドは8月2日に「ヘイ・ジュード」のステレオ・ミックスをミキシングした。モノラル・ミックスは作られず、マーティンはステレオ・ミックスだけをアビイ・ロードに持ち帰った。

問題が判明したのは数日後だった。最初に異常に気づいたのはケン・スコットだった。8月8日、アビイ・ロードのマスタリング・ルームでは、トライデントから持ち帰った「Hey Jude」のステレオ・ミックスからモノラル・ミックスを作り、アセテート盤にテスト・プレスする作業が進められていた。ところが、マスタリング・ルームをのぞいたスコットはそのサウンドがトライデントで聴いたのとは大きく違っているのに驚いた。ひどくハイ落ちしていたのだ。

Interview: Ken Scott - Premier Guitar

スコットがそのことをマーティンに報告。セッションにやってきたビートルズのメンバーとともにスタジオ2でマスター・テープのチェックが行われた。アビイ・ロードの環境で聴くマスター・テープは明らかにハイが足りず、マスタリングでのイコライジング調整が必要と判断された。

その原因はモニター環境の差にあったとも言われる。当時のトライデント・スタジオはコントロール・ルームは、コンソールの奥に4台のLOCKWOOD Majorモニター・スピーカーを並べていた。そのサウンドは素晴らしかったが、そこで満足したサウンドをアビイ・ロードのJBLモニターで聴き返すと、ハイもローも不足していたとポール・マッカートニーはインタビューで述べている。

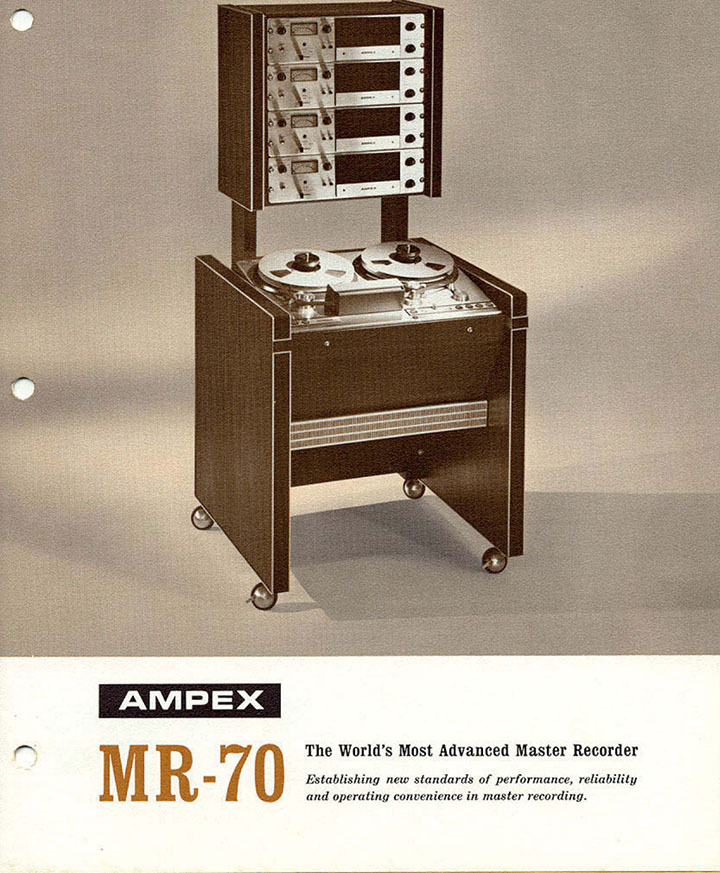

だが、モニター環境の違い以外に、もう一つの原因も推測されている。トライデントとアビイ・ロードのマスター・レコーダーの仕様の差だ。トライデントのマスター・レコーダー、AMPEX MR-70が米国仕様のNABイコライゼーションだったのに対して、アビイ・ロードのSTUDER J37は欧州仕様のIEC(CIRR)イコライゼーションだったため、トライデントで録音したマスター・テープをアビイ・ロードで再生するとハイ落ちしたサウンドになったのではないかという説である。38cm/sのスピードの場合、IEC(CIRR)イコライゼーションの方が録音時にハイをプッシュする。故に、NABイコライゼーションで録音されたテープをIEC(CIRR)イコライゼーションのレコーダーで再生すると、ハイ落ちした地味なサウンドになってしまうというわけだ。

真偽のほどは定かではないが、思えば、トライデントでレコーディングされた初期のアップル・レコード作品は、オリジナルのアナログ盤ではこもり気味の音質に聴こえることが多い。ジェームズ・テイラーもジャッキー・ロマックスもメリー・ホプキンもその傾向がある。ビートルズの「ヘイ・ジュード」ではマスタリング時にハイ落ちを補うイコライジングが施されたが、その他の作品ではそれが十分ではなかったのではないかとも想像される。

トライデント・スタジオのSOUND TECHNIQUES A-Range

ところで、ビートルズのメンバーがトライデント・スタジオで触れた新しい機材は8trレコーダーだけではなかった。アビイ・ロードは当時、まだ真空管式のEMI REDDコンソールを使用していたが、トライデントは既に20chのソリッド・ステート・コンソールを導入していた。ただし、それは後に有名になるトライデントの自社製コンソールではない。

バリー・シェフィールドとともにトライデントのメイン・エンジニアとして働いていたマルコム・トフトがコンソール開発に取り組み、TRIDENT A-Rangeコンソールを完成させるのは1971年のこと。それ以前のトライデント・スタジオのコントロール・ルームに置かれていたのはSOUND TECHNIQUES製のA-Rangeコンソールだった。ビートルズの「ヘイ・ジュード」をはじめ、デヴィッド・ボウイ『スペイス・オディティ』、エルトン・ジョン『僕の歌は君の歌』(Elton John)など、1970年以前にトライデント・スタジオで生み出されたロックの名盤は、このSOUND TECHNIQUES製コンソールで制作されている。

SOUND TECHNIQUESというのは当時、ロンドンのチェルシーにあったインディペンデント・スタジオの名だ。スタジオは1964年にジェフ・フロストとジョン・ウッドの2人によって設立された。フロストはBBC出身で、ロンドンのリーヴァイズ・サウンドというスタジオで働いた後、同僚のウッドとともに独立。チェルシーのかつては乳製品工場だったという古いビルディングを改造して、サウンド・テクニクス・スタジオをスタートさせた。このとき、フロストは28歳、ウッドは24歳だった。

スタジオの最初のコンソールはBBCから放出された8chの真空管式モデルをフロストが改造したものだったという。資金の限られた状況で、フロストとウッドは可能な限り、機材を自作していた。そして、真空管からトラジスターへと移行するオーディオ界の機運に乗って、ソリッド・ステート・コンソールの開発にも取り組んだ。1965年に完成した最初のコンソールを2人はA-Rangeコンソールと名付けた。各セクションの入出力にトランスを備えたディスクリート構成の8chコンソールは、その後のブリティッシュ・コンソールの伝統の基礎を形作るものになった。

Lockwood loudspeakers

AMPEXの4trレコーダーと8chの自社製A-Rangeコンソールを備え、小編成のブラスやストリングスの録音には十分なルーム環境も持ったサウンド・テクニクス・スタジオは、映画音楽やイージー・リスニングの録音に使われて、軌道に乗っていく。1966年以後は、さらにブリティッシュ・フォークのレコーディング拠点として大躍進を遂げる。そのきっかけは、米エレクトラ・レコードのジョー・ボイドがスタジオを訪れたことだった。

高橋健太郎

音楽評論家として1970年代から健筆を奮う。著書に『ポップ・ミュージックのゆくえ』、小説『ヘッドフォン・ガール』(アルテスパブリッシング)、『スタジオの音が聴こえる』(DU BOOKS)。インディーズ・レーベルMEMORY LAB主宰として、プロデュース/エンジニアリングなども手掛けている。音楽配信サイトOTOTOY創設メンバー。Twitterアカウントは@kentarotakahash

Photo:Hiroki Obara