ドイツのプロデューサー、フィリップ・ソルマンの新アルバム『Monophonie』が、ベルリンのクラブ、ベルグハインが運営するレーベルA-TONからリリースされた。

ソルマンは、エフデミン名義でミニマル・テクノやディープ・ハウスと親和性の高いサウンドを作り、DJとしても活動してクラブ・シーンで支持を得てきた一方、ウィーン国立音楽大学で電子音響音楽を学び、サウンド・アートへのアプローチも続けてきた。そして『Monophonie』では、クラブやアカデミズムの枠を超えるフィールドへと進んでいる。エレクトロニクスは一切使わず、西洋音楽のメソッドからも離れ、ユニークなアコースティック楽器を用いて作られているからだ。ソルマンが属してきたエレクトロニック・ミュージックの世界のみならず、現代音楽や実験音楽、あるいはルーツ・ミュージックにおいても、近年ジャンルの再解釈や再定義が積極的になされているが、そうした背景も反映したスケールの大きな作品となっている。

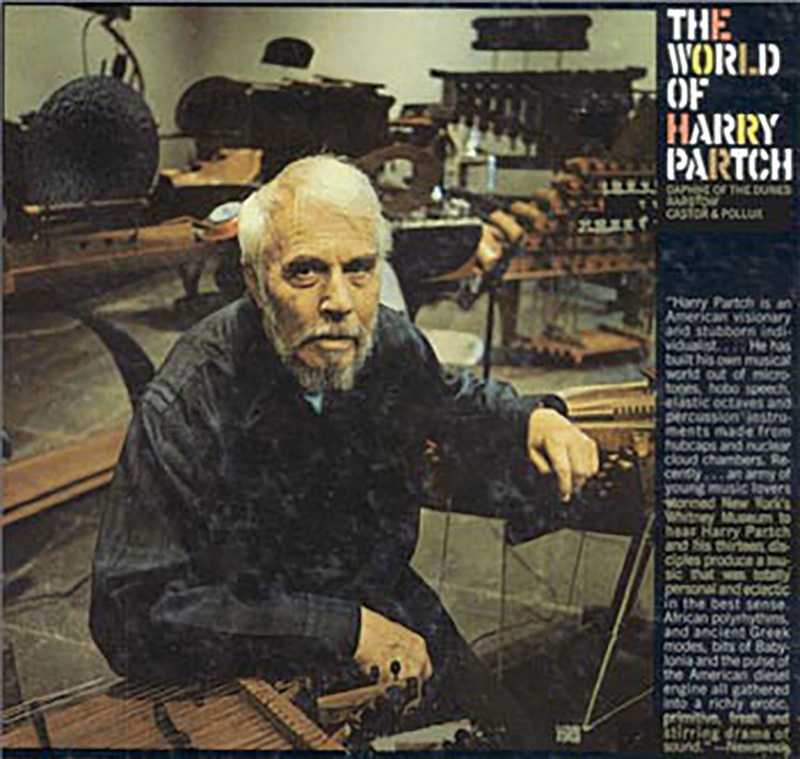

『Monophonie』は、2017年にベルリンのフォルクスビューネ劇場で、現代音楽楽団のアンサンブル・ムジークファブリクとの初公演で演奏された楽曲が元になっている。この作曲にインスピレーションを与えたのは、音響理論の先駆的な書『音感覚論』で知られる生理学/物理学者のヘルマン・フォン・ヘルムホルツ、オクターブを43音に分けた音階(43微分音階)を使った自作楽器で有名な現代音楽の作曲家ハリー・パーチ、それにダイアモンド・チェアを手掛けた家具デザイナーであり金属のサウンド・スカルプチャー(音響彫刻)の作り手で、演奏家でもあったハリー・ベルトイアだという。

アルバムには全9曲が収められているが、カスタム・メイドのパーカッションやオルガンとともに、ベルトイアが作ったサウンド・スカルプチャーやパーチの自作楽器、ヘルムホルツが設計したダブル・サイレンも使われているようだ。『Monophonie』の作曲をするにあたって、ソルマンはアメリカのペンシルバニア州に残されているベルトイアのスタジオを訪れているし、ケルンを拠点にアグレッシブな活動を続けるアンサンブル・ムジークファブリクはパーチが自作した楽器のレプリカをフルセットで所有している唯一の楽団でもある。こうした流れからも、当初から『Monophonie』はコンセプチュアルなプロジェクトとして進められたことがうかがえる。

アルバムについて“電子機器を一切使用しない、時空を超えた次のレべルの音楽の旅”とソルマン自身は説明しているが、彼が慣れ親しんできたエレクトロニック・ミュージックのフォルムから完全に離れた作品ではない。4つ打ちのキックのように打たれるパーカッションも入り込んでいるし、リズムとハーモニーを形成するレイヤーにはこれまでソルマンが作ってきたエレクトロニック・ミュージックを踏襲したスタイルを聴くこともできる。だからといって、パーチやベルトイアのサウンドをちょっとした装飾音のように扱っているわけではない。一般的な音楽を成立させる平均律から自由になった音楽と、クラブ・ミュージックに顕著な身体性を刺激する音楽が、『Monophonie』では共存し得ているのだ。

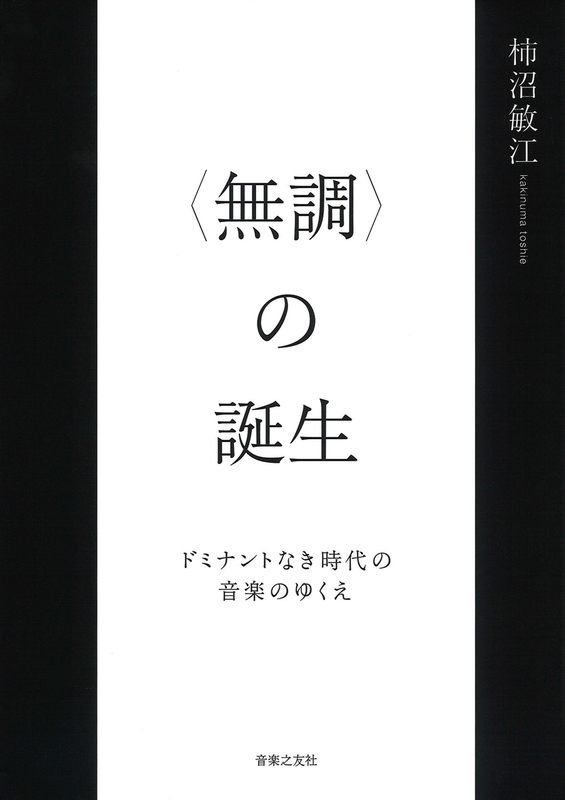

“20世紀に主流となった現代音楽は、果たして調性が崩壊して無調へと至った音楽なのだろうか”という疑問を投げかけるのは、音楽学者の柿沼敏江による近著『〈無調〉の誕生 ドミナントなき時代の音楽のゆくえ』(以下『〈無調〉の誕生』)である。

調性音楽を脱して十二音技法へと向かったアルノルト・シェーンベルク以降の難解になったと言われる現代音楽において、調性と無調の対立、無調の定義のあいまいさをあらためて問い直す。具体的な譜例を用いた解説は専門家以外には理解の難しい面もあるが、無調はポピュラー音楽にも影響を及ぼし、そのことが今、現代音楽以外でも問い直されているのだと気付かされた。

この本にはパーチの音楽への言及もある。“言葉や自然の抑揚を生かしたスピーチ・ミュージック”であり、平均律による音階はその抑揚を表現できないが故に、パーチは純正律から43微分音階へと音律を追求していった。そして“パーチの音楽は紛れもなく調性音楽であるが、それは西洋の伝統的な調性とは異なる独自の調性によっている”と述べられている。調性/無調の二元論に収まらないのがパーチの音楽であるが、そのことを正当に評価して受け入れてきたのは、現代音楽ではなくてポピュラー音楽の世界だった。例えば、ポール・サイモンやベックがパーチの43微分音階や自作楽器を使ったように、パーチの音楽はこれまで幾度もポピュラー音楽の中で顧みられてきた。一方で、現代音楽の中にあっては、パーチの音楽をあいまいな辺境に置かざるを得なかった。その評価の枠組みには、今も再考の余地があることを『〈無調〉の誕生』は示唆している。

調性音楽が進化した先には無調の世界しかないという信仰にも近い信念に、時には政治的な理念も絡んで、20世紀の現代音楽は突き動かされてきた。その価値観が相対化したのはテクノロジー、特にインターネットによるシェアやアーカイブがもらたした変化によるところが大きい。フラットにならされ、広く俯瞰できる視点を手に入れたからだ。『〈無調〉の誕生』に登場する譜例は、楽譜作成ソフトMAKEMUSIC Finaleで作ったと著者が後書きで触れていることも興味深い。

ノルマンの話に戻ろう。『Monophonie』は聴きやすさが保たれている。聴きやすいというのは感覚的な表現ではあるが、“独自の調性”を獲得した音楽という意味だ。明確なメロディ・ラインを欠いたストイックなミニマル・テクノや、起伏がほぼ無いドローンのような音楽にも“独自の調性”は潜んでいるが、それらと比べても『Monophonie』は聴きやすく、そこにソルマンの野心も現れていると思う。ポピュラー音楽の世界では、ソルマンのような音楽もノイズ・ミュージックも十把一絡(じっぱひとから)げに実験的な音楽とくくられてきたが、それも無調の影響下にあった価値観がもたらした判断だと言えるのかもしれない。

だが、パーチの音楽がそうであったように、“独自の調性”は徐々にポピュラー音楽に浸透し、無調という足かせから解き放たれた表現を可能にしている。また『〈無調〉の誕生』でも指摘されているが、倍音の音響的特性を生かした音楽がポピュラリティを得てきたことも無視できない。そして、音を音律や倍音といった側面からとらえ直すことは、ポピュラー音楽でも民族音楽でも共通する幅広い視点や聴き方をもたらそうとしている。ソルマンが『Monophonie』で表現しようとしていることも、ヘルムホルツ、パーチ、ベルトイアの知的な引用ではなく、そうした視点や聴き方の提示にある。これに続くような作品が、多様なジャンルから現れることを期待したい。