シンセウェーブとは1980年代のシンセ・ミュージックをはじめ、当時の映画やドラマ、ゲーム音楽などに影響を受けた電子音楽のこと。10年ほど前から小さなコミュニティで盛り上がっていたが、年々人気が上昇し、2021年にはメインストリームでも聴かれる音楽にまで成長した。この企画では、早くから国内でシンセウェーブを取り入れ、同ジャンルの重要プロデューサーの一人=ミッチ・マーダーともコラボを果たした3人組ユニットSatellite Youngのプロデューサー、ベルメゾン関根を講師に迎え、シンセウェーブの歴史や制作テクニックについて解説してもらおう。輝かしい時代のサウンドを昇華し、自身の音楽制作に取り入れてみるすべがここに!

Synthwave Technique 〜シンセウェーブ制作術

ここからは、サイバー・パンク系シンセウェーブの具体的な音作りについて解説します。簡単な例題曲と音例も作ってみたので、下のSoundCloundプレイヤーで聴いてみてください。なお音例はダウンロード可能なため、そのままオーディオ素材として楽曲に使用することもできます!

Synthwave OVERVIEW

100BPM前後のミドル・テンポでマイナー・コードを多用する

サイバー・パンク系はスローからミドル・テンポの曲、もしくは140BPM以上のアップ・テンポの曲が多く、例題曲は100BPMのミドル・テンポにしています(音例:Synthwave Cyber)。120BPMだと速過ぎるため、100BPM前後が望ましいでしょう。またマイナー・コードを多用すると、サイバー・パンクっぽい雰囲気が出しやすいと思います。

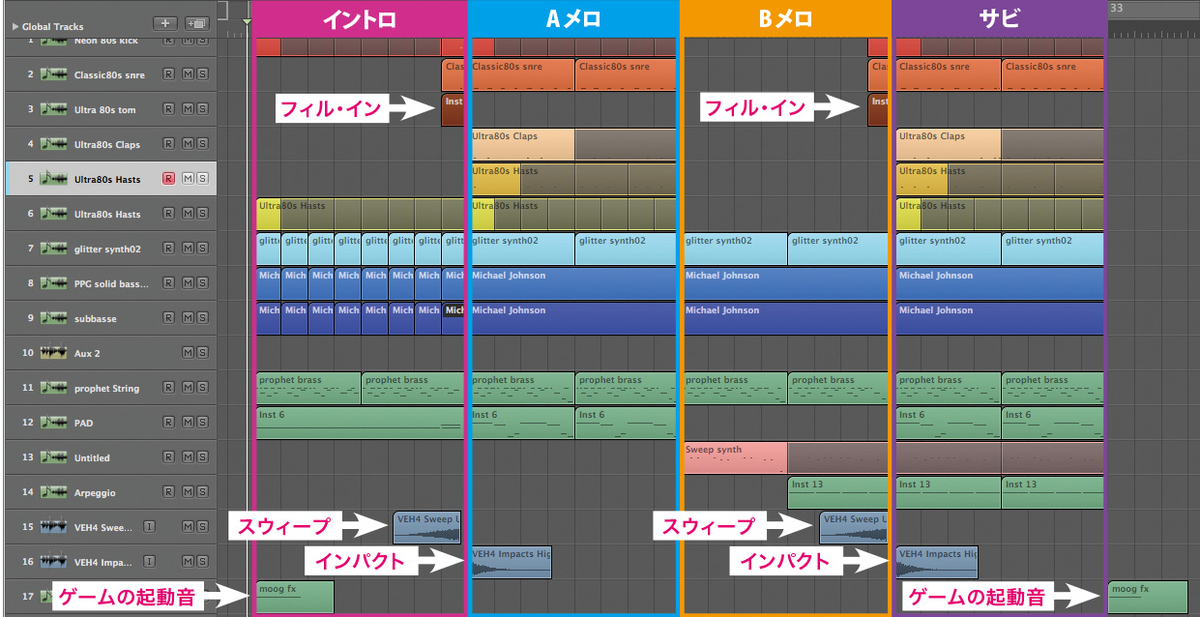

例題曲の構成は、イントロ/Aメロ/Bメロ/サビのワンコーラスで、登場するパートは大きく分けるとドラム、シンセ・ベース、上モノ・シンセ数種類、そしてFXのみ。至ってシンプルなプロダクションとなっています。

なお、楽曲は基本的に各パートのフレーズをループさせながら展開していきます。オートメーションをかけたローパス・フィルターを開閉したり、各トラックの抜き差しで楽曲全体の流れを作りましょう。

例題曲のイントロでは、上モノ・シンセとシンセ・ベースのフィルターが徐々に開いていき、“これから何かが始まる”というワクワク感を演出。Aメロでは、スネアやハイハットも加わりビートがしっかりと曲を引っ張っていきます。

Bメロは起承転結の“転”の部分。ここでドラムは一度オフにし、シンセ・ベースにはローパス・フィルターをかけます。その代わりにリード・シンセを投入。リード・シンセは曲の盛り上がりを決定付ける“主役”なので、インパクトの強い音色でしっかりと聴かせるようにしましょう。

最後はサビのセクション。再びドラムが鳴りはじめ、ここですべてのパートは一気に重なり、曲のテンションは最高潮に達します。忘れてはならないのが、FXサウンドとタムのフィル・イン(音例:Toms)。この曲ではホワイト・ノイズのスウィープ音やインパクト音、電子ドラムのタムの連打音を“ここぞ”というところに、効果的に配置しています。

またイントロとサビ後には、シンセウェーブ独特のFXサウンドである“ゲームの起動音”を鳴らしています(音例:Startup)。これらのFXサウンドとフィル・インがあるのと無いのでは、曲全体のクオリティに大きく影響しますので、ぜひ取り入れてみるとよいでしょう。

ベルメゾン関根のDAW System

Synthwave DRUMS

キックとスネアの音色はひたすら重たくしてリリース長めに設定

サイバー・パンク系シンセウェーブのドラムは、4つ打ちキックにスネア、そして16分音符で刻むハイハットが基本(音例:Drums)。自分の場合はキック/スネア/クラップ/ハイハット/シンバルごとにトラックを設け、それぞれにソフト・サンプラーのNATIVE INSTRUMENTS Batteryを立ち上げています。Batteryを使う理由は、いろいろなサンプルを簡単に試せるのと、音色の加工が楽だから。例えばキックの音色が曲に合わないと思った場合、素早くほかのサンプルに差し替えて試すことができます。自分はこのようにして、たくさんのサンプルの中から曲に最適なドラム・パーツを選んで使用しているのです。

また、キックとスネアは重たい音色にするのがポイント。100BPM前後のミドル・テンポにおいてキックとスネアが軽い音色だと、曲全体の重厚感が失われてチープに聴こえてしまうのです。キックに関しては、中低域の密度が濃いものを使用しています(音例:Kick)。

スネアもある程度中域が豊かで、余韻の長いものが理想的(音例:Snare)。またスネアにはロング・リバーブをかなり強めにかけています。奥行き感が出せ、ほかのパートともなじませることができるでしょう。リバーブ・プラグインはLogic Proに付属のSpace Designerで、センド&リターンでかけています。

またアタック感を補強するために、スネアにはクラップをレイヤー。このクラップにも余韻が長い音を用いており、Logic Pro付属のステレオ・イメージャー・プラグインSpreaderでステレオ感を付加しています。こうすることによって、スネアの存在感を強調し、ドラム自体にアクセントを付けることができるのです。

ハイハットは16分音符で刻んでいくため、リリースが短い音を選びます(音例:Hi-Hat)。また音色は金属感の無い方がよく、シェイカーでも代用可能。と言うのも、16分刻みだと“鳴りっぱなし”のような状態で、金属感の強い音色だとうるさくなり過ぎてほかのパートを邪魔してしまうからです。もう一つのポイントは、ベロシティの付け方。とにかく裏拍を目立たせます。この点においては、キックをトリガーとしたサイド・チェイン・コンプをかけるのもありでしょう。

Synthwave BASS

3つのシンセ・ベースをレイヤーしてギラギラ感と超低域を補強

サイバー・パンク系のベースは“ギラギラ”とした音色のシンセ・ベースで、ルート音を16分音符刻みで連打するフレーズが多用されます(音例:All Bass)。例題曲では3つのトラックをレイヤーしており、その内訳は、ギラギラ感と裏拍を強調するためのシンセ・ベース(音例:Bass 1)、メインとなるシンセ・ベース(音例:Bass 2)、超低域を補強するためのサブベース(音例:Sub Bass)です。

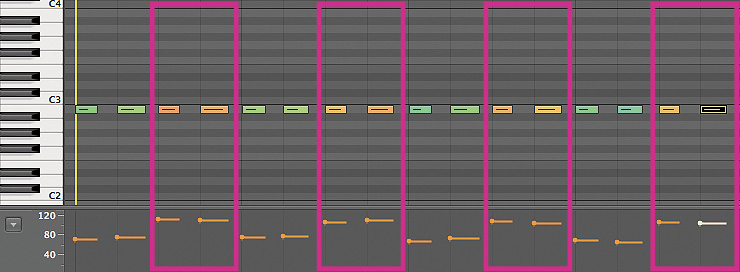

まずギラギラ感を目立たせるために重ねたシンセ・ベースですが、音源は1980年代の名機ROLAND Jupiter-8をモデリングしたソフト・シンセ、ARTURIA Jupiter-8V。ピアノロールを見ると一目で分かりますが、完全に裏拍だけ鳴らしています。

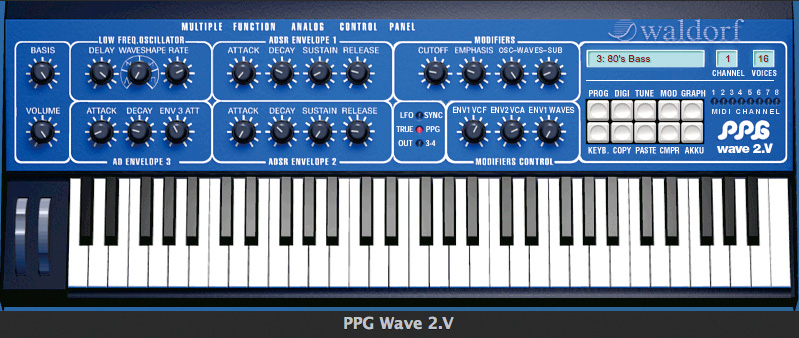

またメインとなるシンセ・ベースには、WALDORF PPG Wave 2.Vを使用。プリセットは“3: 80's Bass”で、こちらは普通に16分音符刻みで鳴らしています。

超低域を支えるサブベースには、XFER RECORDS Serumをセレクト。サブベースにはビンテージ・シンセをモデリングしたソフト音源を用いるより、近年のEDMなどでよく聴くSerumやREVEAL SOUND Spireなどを使用した方がよいでしょう。

その理由は、ビンテージ・シンセをモデリングしたソフト音源の場合、超低域があまり鳴っておらずスカスカになってしまうことがあるからです。1980年代の電子音楽を再現したいのならこれは“あり”だと思いますが、シンセウェーブを作るのなら、やはり超低域に関する密度の濃さは否めません。なおフレーズは16分音符刻みなため、リリースもかなり短めに設定しています。

さらに3つのシンセ・ベースはバスにまとめ、キックをトリガーとしたサイド・チェイン・コンプをかけています(音例:All Base2)。このように、徹底して裏拍を強調することでダイナミックさが増し、楽曲全体にグルーブ感を与えることが可能です。サイド・チェイン・コンプをかけない場合だと、単なる平坦な16分刻みのベース・ラインになってしまうので、ここもポイントと言えるでしょう。

Synthwave SYNTH

アルペジオやロング・トーンを意識したシンセ・リフを繰り返す

例題曲における上モノのシンセは4つ。イントロではシンセ・ストリングスとシンセ・パッドが鳴っており、Bメロではシンセ・リードとシンセ・アルペジオが入ります(音例:Synth St、Synth Pad、Synth Lead、Synth Arp)。そして、最後のサビで4つのシンセがすべて重なるという展開です(音例:All Synth)。コードを奏でるシンセはありませんが、4つのシンセが重なったときに心地良いハーモニーが生まれるように意識しながらそれぞれのリフを作ることが大切です。

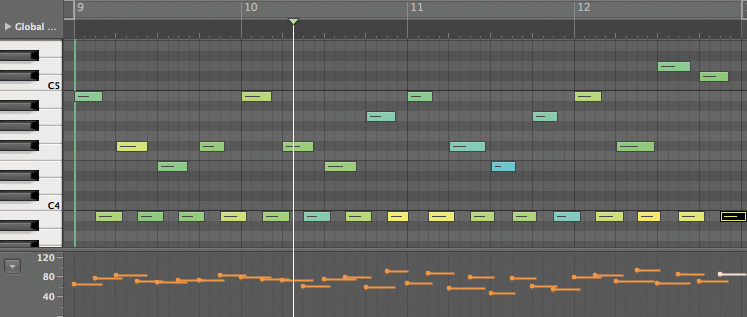

例題曲で特に重要なのは、シンセ・アルペジオを除く3つのシンセ。シンセ・ストリングス(Synth St)の音源は、アナログ・シンセの名機SEQUENTIAL CIRCUITS Prophet-5をモデリングしたARTURIA Prophet Vを使っています。シンセ・ストリングスは、基本的に同じフレーズを繰り返しループしており、同曲のメイン・リフとも言えるでしょう。このことはシンセウェーブ全体の制作に共通しているのですが、上モノのシンセには複雑なフレーズを用いず、少ない音階と単調なリズムを使用するのがポイントです。アルペジオやロング・トーンを意識したシンセ・リフを心掛けると、楽曲が“グッ”とシンセウェーブっぽくなるでしょう。

シンセ・パッドにはSpireを使っています。シンセ・パッドはスペーシーで複雑な音色の方がシンセウェーブらしい雰囲気を出しやすいのですが、音作りのしやすさや、プリセットの充実度という観点から見ると、近年のソフト・シンセを用いた方が仕事が速いのです。

例題曲で聴こえるシンセ・パッドは、1980年代のデジタル・シンセっぽいシンプルな音色。高域が奇麗に伸びるドリーミーなサウンドなので気に入っています。フレーズは、単音をロング・トーンでコード進行に合わせて鳴らしているだけ。エフェクトにはWAVES Doublerを用いて、ステレオ感を再現しています。Doublerは空間のすき間を埋めたいときに使えるプラグインなので、個人的にお薦めです。

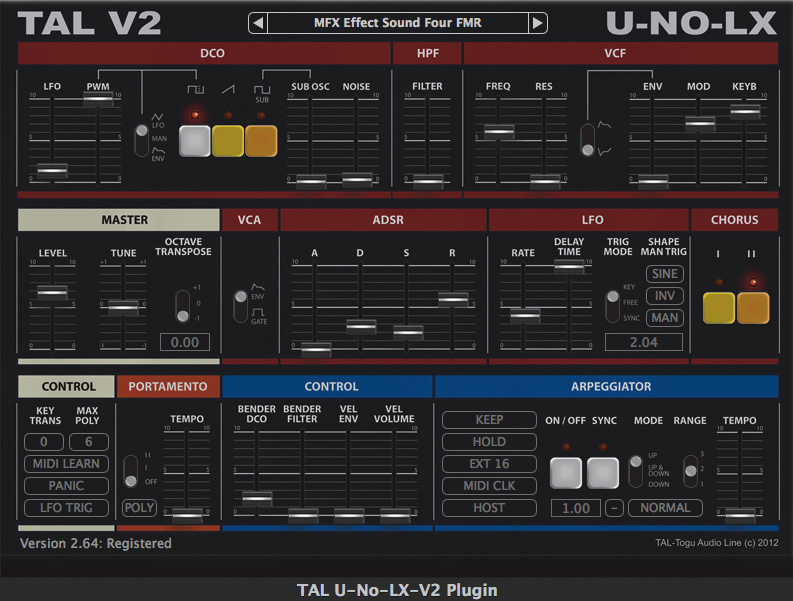

シンセ・リードの音源は、ROLAND Juno-106を再現したソフト・シンセTAL SOFTWARE TAL-U-No-LX。正直なところ、何も作り込まれていない“素のシンセ・サウンド”が鳴るため、オシレーターの生々しさや、逆にチープなシンセ音が欲しいときに使えます。いわゆる“1980年代のシンセ”らしい音がするので、多くのシンセウェーブ系クリエイターたちが使っている印象です。TAL-U-No-LXは、シンセ・リードなどの主役的なシンセ・フレーズを奏でるときにもってこいと言えるでしょう。

Synthwave SOUND CONCEPTS

80'sシンセのノスタルジックさを聴き分ける能力が求められる

ここまで駆け足でシンセウェーブの制作術を解説してきましたが、いかがでしたか? シンセウェーブは、初心者にも比較的作りやすい音楽。登場するフレーズやコード進行はそんなに複雑ではありません。ドラムは8ビートをたたきっぱなし、ベースもルート音を弾きっぱなしでもシンセウェーブは成立する音楽だと思います。

では何が一番大事かと言うと“質感”です。シンセウェーブにとって重要な要素といえるのは、やはりシンセやドラムの質感。シンセウェーブは1980年代の電子音楽から多大な影響を受けているため、当時のシンセやリズム・マシンのサウンドは外せません。

何よりこの時代は、アナログ・シンセと黎明(れいめい)期のデジタル・シンセが混在しているのが特徴。要領良くシンセウェーブを作りたいなら、この時代の代表的なシンセやリズム・マシンをモデリングしたソフト音源を活用するのが最短コースでしょう。

昨今ではシンセウェーブのドラム専用のソフト音源UJAM Beatmaker - Viceや、1970〜1980年代のシンセに特化したソフト音源NATIVE INSTRUMENTS Analog Dreamsのほか、さまざまなメーカーからシンセウェーブに的を絞ったシンセ・プリセットやサンプル・パックが発売されているので、これらを購入するのも一つの手です。

とは言え、最終的に試されるのは“あなたの耳”なのです。80'sシンセのノスタルジックさを聴き分ける能力が、楽曲のセンスに直結するでしょう。まずは、今回登場したようなシンセウェーブのルーツ曲を聴いたり、1980年代の映画を見て、当時のバイブスを自分自身にインプットすることをお勧めします。それができれば、ハードのシンセだろうがソフト・シンセだろうが、制作ツールに関係無く“格好良い”シンセウェーブをいつでも作れることでしょう。

そして、シンセウェーブはさらなる進化を遂げている真っ最中。近年、EDM系のクリエイターがシンセウェーブを制作する流れが起きており、EDMのアレンジや手法がシンセウェーブに取り込まれるようになってきています。また、逆も然り。特にシンセウェーブ・デュオのザ・ミッドナイトが2020年7月にリリースしたアルバム『Monsters』は、チルウェーブやトラップなどをミックスした楽曲を収録しており、シーンを刷新しました。今後もますますシンセウェーブから目が離せません!

サイバー・パンク系シンセウェーブ “3つのポイント”

─ポイント1─

キックとスネアは重たく&はっきりと

─ポイント2─

“ギラギラ”シンセ・ベースにはサイド・チェイン

─ポイント3─

ノスタルジックなシンセの質感にこだわれ!

ベルメゾン関根

【Profile】ジャパニーズ歌謡エレクトロ・ユニットSatellite Youngのメンバーで、作曲を担当。情報学の分野で博士号を有し、教育者/メディア・アーティスト/インタラクティブ・エンジニアの顔も持っている。近日Satellite Youngの新曲を公開予定。詳しくはTwitterアカウント:@SatelliteYoungをチェック!

関連記事