ピークの抑制や音圧アップのために欠かせないリミッター。ポップスからダンス・ミュージックまで現代の音楽制作に必須のプロセッサーです。しかし、その一方で“ついかけ過ぎて音がひずみっぽくなる”とか“どの製品を選べばいいのか迷う”と、お悩みの方も多いのでは? 本稿では、サウンド・エンジニアの渡部高士氏がリミッターの仕組みや見極め方を解説。読み終えるころには、手持ちのプラグインで検証してみたくなったり、気になる製品のチェックに拍車がかかるでしょう。それでは早速、リミッターの真実を見ていきます。

解説:渡部高士

似て非なるリミッティングとひずみの概念

リミッターについてよくある2つの疑問

リミッターに関してよくある疑問と言えば、“どのくらいかけていいかが分からない”というものと、“どのリミッターも違いがよく分からない”というものだと思います。ミックスやマスタリングをしていると、クライアントによく聞かれます。この2つの疑問は密接に関係していて、後者については正直なところ非常に聴き比べが難しいと思うので、筆者が新しいリミッターを試すときに、まず行うことを紹介します。

でもその前に、言葉の定義をしなければなりません。この種のダイナミクス系プロセッサーには、昔からリミッターやコンプレッサーなど、いろいろな呼び方があって錯綜していました。筆者の育ったアナログ時代の感覚からすると、レシオ20:1以上でゲイン・リダクションすればリミッティング、それよりも低い比率、例えば4:1くらいならコンプレッションだと何となく教わりました。

しかし、こうした定義は人によって全然違っていて、一口にリミッターと言っても、そのイメージが相手へ確実に伝わるかどうかは微妙なところです。なので、本稿でリミッターと呼ぶのはプラグインなどのデジタル・ブリックウォール・リミッター……つまり、ある一定のレベル以上は絶対に出力しないものを指すことにします。ちなみに、ブリックウォール(Brickwall)は“レンガの壁”という意味で、たたいたり蹴ったりしても動かない、といったニュアンスだと思います。

“ある出力レベルで止めること”について

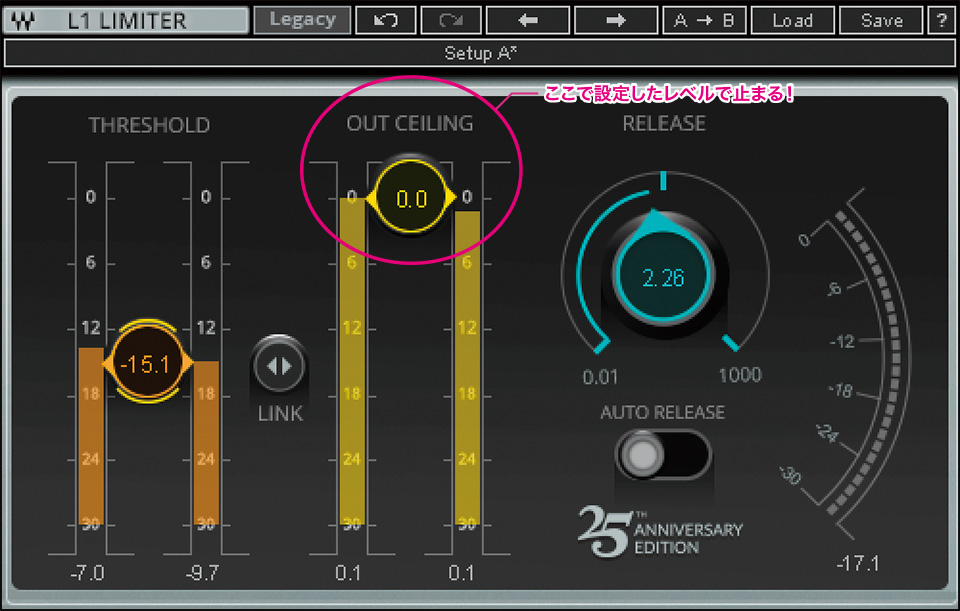

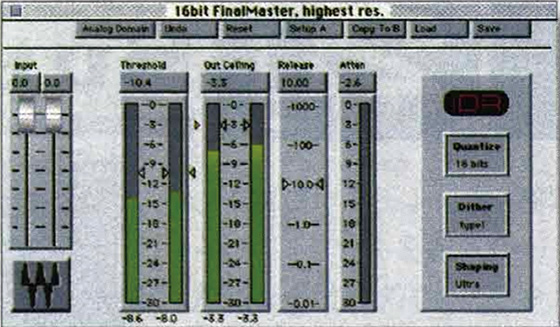

ブリックウォール・リミッターは、1995年ごろに発売されたプラグインWAVES L1(もう20年以上前!)を皮切りに各社から出始めたと思います❶。L1ではOUT CEILINGというパラメーターで最大出力レベルを設定でき、その値を超えるレベルは決して出力されません。このように、ある一定のレベルで止めるというプロセッサーはL1以前には存在しませんでした。いや、存在しなかったというのは言い過ぎでしょうか? 例えばデジタルのハードウェア・プロセッサーに過大入力すれば、AD/DAが扱う以上のレベルは出力されません。またソフトウェアならば、当時主流だった24ビット整数のフルビット以上のレベルは出力されませんでした。

しかし過大入力されたプロセッサーは単にそれ以上は出力できなくなっているだけで、適正なレベルで使われておらず、“レベルを止める”というよりは“ひずんでいる”のです。もっとも当時のデジタル・プロセッサーはほぼ空間系だったので、リミッターとして使う場面はありませんでしたが。

リミッティングとひずみの違い

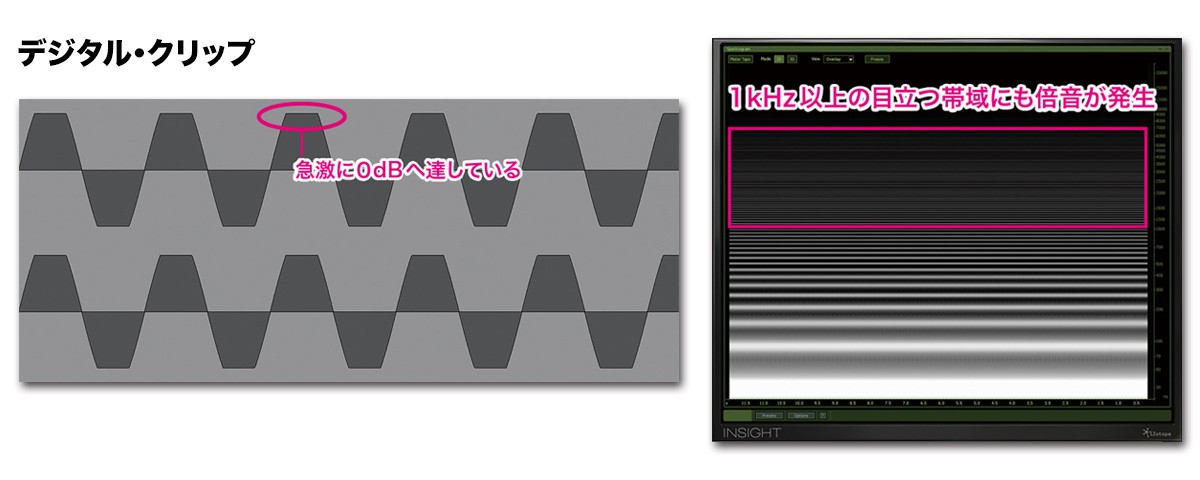

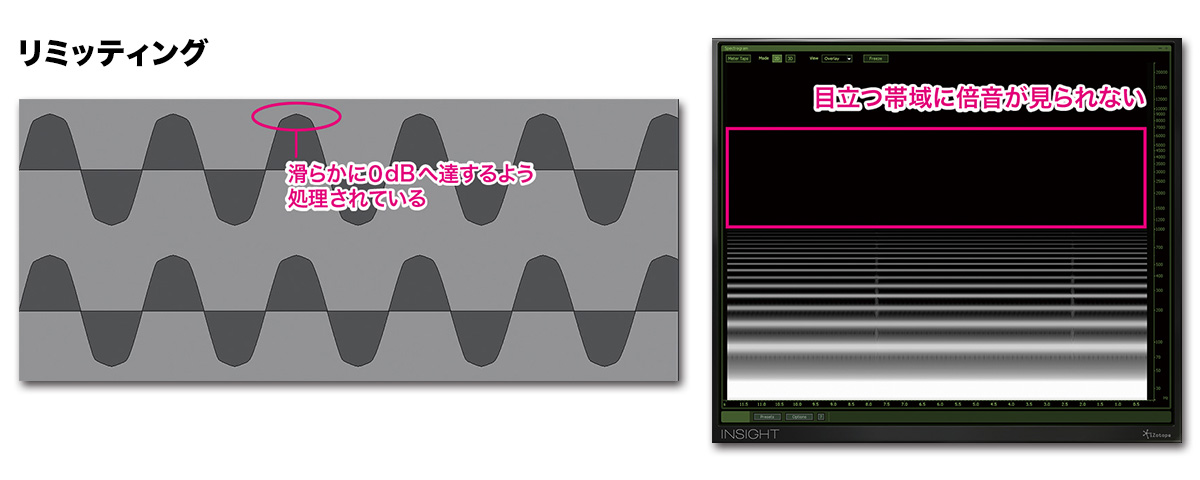

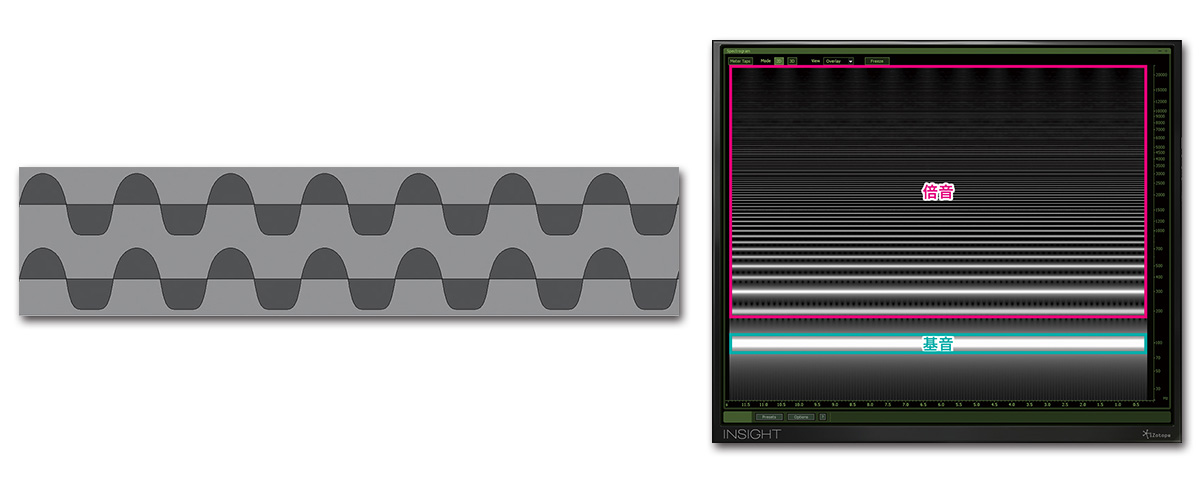

では“リミッティング”と“ひずみ”の違いは何なのでしょうか?分かりやすいように、リミッター(最大出力レベルを0dBとする)と単なるデジタル・クリップ(0dB以上は、すべて0dBとする)を比較してみましょう。結論から言うとリミッティングの際にもひずみは生じるのですが、“入力信号をどのようなスピードで0dBに到達させているか”が両者の違いです。

L1から始まったブリックウォール・リミッターは入力信号を先読みしており、それがスレッショルドを超えたら、少しだけさかのぼった時点から、なるべく滑らかに0dBへ届くように波形を変えます。周波数成分で考えれば、単にデジタル・クリップした場合に生じる明るくて耳に付きやすい倍音ではなく、なるべく目立たない倍音成分が生まれるように処理しているのです❷。やり方としては、スレッショルドを超えた瞬間のどのくらい前から波形を変え始めるのかコントロールしたり、その時間を入力信号の周波数特性に応じて変更するなど、いろいろな手法があります。

そして、そういう仕組みの違いから、プラグインごとにさまざまなキャラクターが存在します。例えば、入力信号のレベルを変えたことをできるだけ目立たせないようにするもの、入力信号のアタックをなるべく生かすようにするもの、はたまたリリースのタイミングを重視するもの、まずは周波数帯域ごとに入力信号を分割してそれぞれをうまい具合にプロセッシングし、最後にミックスしてからもう一度リミッティングするものなど千差万別です。

【Column】各種プロセッサーで変化する倍音構成

ある一定以上のレベルが出ないというのは、サチュレーターで言えば入力信号が完全にひずんでいる状態にも該当します。こういうひずんだ状態を指して“倍音が付加されている”と表現しているのをよく見かけますが、実は倍音を“付加”というのは、かなりあいまいな言い方です。

リミッターを使い、出力音量を0dB(もしくは設定した最大出力レベル)で止めるとしたら、0dBを超えた分のエネルギーは分散されることとなります。結果、どこかの帯域に倍音や励起した成分が増え、周波数特性からして何かが“足されている”ように見えます。しかし、この工程では、倍音を“付加”したり“分散”させるということを人為的に行っているわけではありません。

“アナログ的な倍音を付加”と書いてあったら、プロセッサーが“倍音を作って加算している”と思うでしょう。真空管、トランス、OPアンプなどの挙動を似せた結果、1オクターブ下や2オクターブ下に何らかの成分が生まれるかもしれません。再現された電源ノイズやヒスノイズなども、元の信号に足されているかもしれません。でも、そういったことを行わなくても、リミッターのように“入力した音量の大小によって出力の音量を変える”だけでも元の信号に無かった倍音成分が生まれます。

“極限状態”から見えるサウンドの傾向

各リミッターのキャラを知る方法

さて、冒頭の疑問について考えてみましょう。リミッターごとの違いを聞かれたり、新しいリミッターを試すときに筆者がまずやっているのは、とにかく一回、そのリミッターを最も深くかけて音の傾向を聴くということです。L1で言えば、スレッショルドを下げ切った状態です❸。ほとんどの場合はめちゃくちゃにひずんで、ミックスのバランスも破たんしてしまい、ひどい音になります。もちろん使える状態ではないと思いますが、マスターをリミッティングしているならば最初にやってみるべきです。

よく考えてみましょう。仮に、そのリミッターの挙動が入力レベルに対して線形(リニア)ならば、その状態が極限ということです。普段使う状態というのは、全くかかっていない状態と、極限の状態の間のどこかにあるわけです。少しずつ効果を深めていくと、全くかかっていない音から徐々に極限の音へ近付いていくわけで、このリミッターはだんだんこういうひずみ方をしていく、というのが分かるのです。結果、どのような部分に注意して聴くべきなのかはっきりと知ることができ、プラグインによる違いを聴き分けやすくなります。

アルゴリズムの違いも分かるようになる

プラグインの中で、いろいろと細かく設定できる場合も同様です。普通にかけている状態だと違いがなかなか分からない“プロファイル”や“アルゴリズム”なども、極限の状態を聴いてみると結構差が出るものが多く、“効果を深めていくと、こういう音になっていくんだな”とイメージがわくようになります。もちろん出音の音量がものすごく大きくなるので、モニター・コントローラーのアウトプット・ボリュームやミキサーのマスター・フェーダーなどに空いている方の手を置いて、持ち上がった分だけ下げる、というアクションを同時にできるようにしておくことが大事です(DAWのフィジカル・コントローラーがとても便利に感じる瞬間です)。

ゲイン・リダクションし過ぎた音を持ち上げた状態、もしくはブーストし過ぎて明らかにひずんで使えない状態と、機材レビューによく書いてあるような“心地良いアナログ的な倍音が付加された状態”は、連続した変化の間にある“程度”の問題なのでしょう。弱くリミッティングしたときにも少しだけひずみが生じますが、極限状態を聴いてみて、どのようにひずんでいくのかが分かれば、どの程度かけても大丈夫なのか明確に分かるようになります。また、もし自分の使っているリミッターやアルゴリズムが想定した方向に行かないのだと分かれば、“気のせい”をふるいにかけることもできます❹。もちろん、リミッターだけでなくコンプレッサーにも同じ話が成り立ちますし、実はビンテージ・モデリング系のEQなども同様です。

ほかのプロセッサーにもメリット

“最初に極限の状態を知る”というのは、アウトボードの時代でも同じでした。筆者は使ったことのないアウトボードを見かけたときに、どんなものでもとりあえずメーターを真っ赤にさせたりフィードバックさせてみるので、初対面のアシスタントは恐怖におののいたり面白がったりして、彼らの人となりを知るためにも有効でした(笑)。でもそうやって極限を知らなければ、使ったことのないリバーブの入力がたまに赤く点灯するとき、送り量を下げる必要があるのかどうか判断し切れません。またエフェクターと入力ソースの種類によっては、多少赤が点いていたほうが目的の音に近くなる、といった事例は多々あるのです。

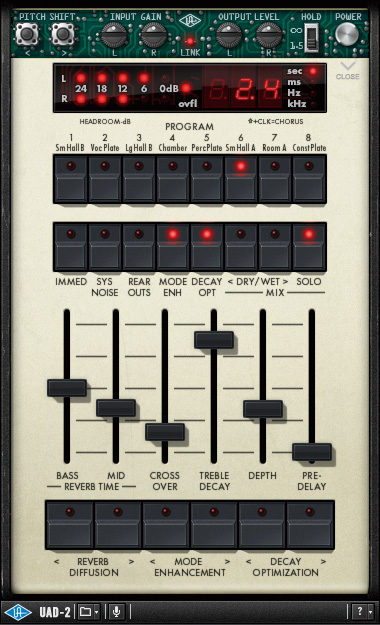

極端な話ですが、昔のレコーディング・スタジオによく置いてあったROLAND SDE-2000やSDE-2500などは、ディレイとしてではなく、ひずませるためのエフェクターとして使うこともしょっちゅうでした❺。またLEXICON 224や480Lは、入力段で軽くひずんだときに明るくて良い音がすると、結構多くのエンジニアが知っていたのではないでしょうか。UNIVERSAL AUDIO UAD-2などのビンテージ系プラグイン・リバーブが、入力段のひずみを再現しているのにもうなずけます❻ ❼。

極限を知ることは特性を知ること

脱線してしまいましたが、仮に現代のラウドネス基準を考えに入れなくていいのなら、リミッターをどのくらいかけたらいいのか?という質問は“どこまでなら自分の意図したバランスが破たんしないポイントなのか?”という自問に置き換えることができます。レベルのピーク、例えばドラムのアタックやベースのプラッキングが、どのくらいリミッターのひずみに置き換わっているのか、そして、どの程度なら許容できるのかということを判断すればいいのです。極限のひずみ方を聴いたことがあって、耳でどこを探ればいいのか知っているのと知らないのでは、判断のしやすさが違います。

そういうわけで、初めて使う機材やプラグインは、とりあえず過大入力してみたり、効果の最も深い状態を聴いてみましょう。そうすると、この機材は多少ひずんでいても良い音がするから大丈夫とか、赤は点いていないけれど、このレベル以上は入力しない方がいいなど、その機材やプラグインに対する理解が深まると思います。あまり違いが分からないと思っていたプラグインの差を知ることができますし、自分が普段使っているものでも、結構意外なことが分かる場合もあるでしょう。

2カ所にボリュームがあって一定の音量にそろえたいとき、どちらをどれだけ上げるべきかというのはサウンド・エンジニアリングの基本だと思うのですが、それぞれの特性を知らなければ目的に一番沿ったところには止められません。極限を知るのはとても大事だと思います。しかしもちろん、これで分かるのは単にいっぱい突っ込んでみることで得られる方向の極限です。プロセッサーに装備された時間にかかわるパラメーター……例えばアタック・タイムやリリース・タイム、モジュレーション・スピードを変えた場合などで、全然違う印象になるかもしれません。アタックやリリースで起こる変化の具合を知りたいときには違う方法を使うしかありません。なので、あくまで一つの判断基準として覚えておきましょう。

渡部高士

【Biography】UKのサウンド・エンジニアとしてキャリアを開始。以来、電気グルーヴ、石野卓球、FPMといったクラブ・ミュージックをはじめ、七尾旅人やCHARAなどの作品の録音/ミックスに携わってきた

関連記事