先進的な音作りで知られるフォーク・ロック・バンド、ROTH BART BARON(ロット・バルト・バロン)。5月にKAAT 神奈川芸術劇場で行った『ROTH BART BARON “HOWL” at KAAT ~LIVE SHOW & 360° IMMERSIVE SOUND DESIGN~』は、立体音響システムでのライブとその配信、2021年のアルバム『無限のHAKU』の立体音響版リスニング・イベントを含む全8日間のプロジェクトだ。

そして、現場での成果を作品化したのが、7月にリリースされた『無限のHAKU』のバイノーラル・バージョン。Apple Musicではアコースティックフィールドのバイノーラル変換技術“HPL”を使ったミックスとDolby Atmosミックス、そのほかのプラットフォームではHPLを使ったミックスが聴ける。

音作りの拠点となったのは、リットーミュージック運営のスペースRITTOR BASEである。バンドの中心人物=三船雅也(vo、g/写真)、KAATでの立体音響システムを設計したアコースティックフィールドの久保二朗氏、『無限のHAKU』の一連の立体音響ミックスを手掛けたエンジニアの葛西敏彦氏に話を聞く。

Text:辻太一

テクノロジーを活用して体験を提供したい

ーROTH BART BARONとしては、立体音響のどのような部分に可能性を感じて、今回の一連のプロジェクトを始めることにしたのですか?

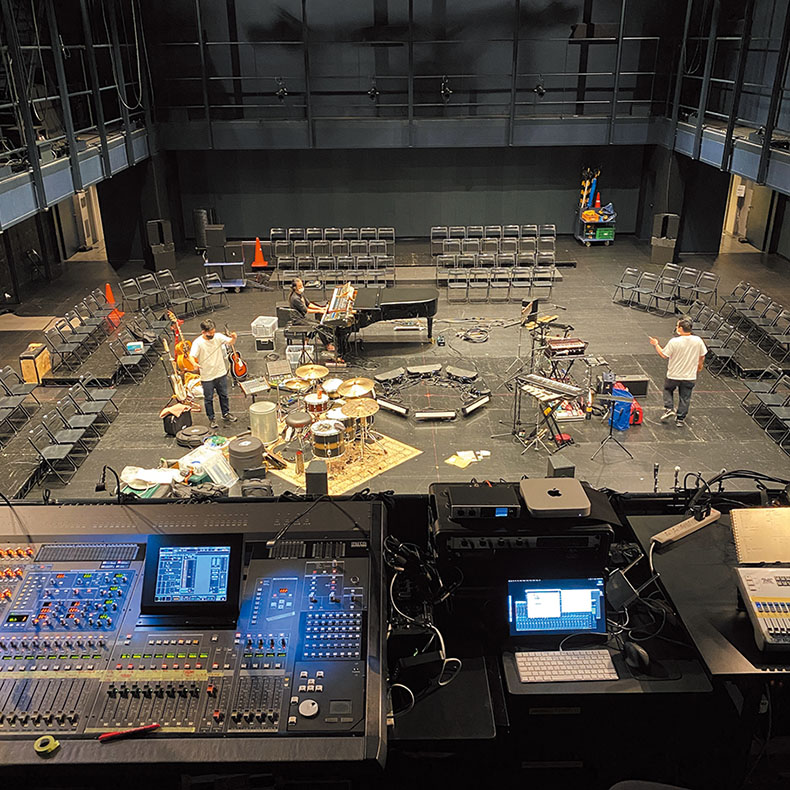

三船 前から興味のある分野だったのですが、そもそもコロナの世界になった後、僕らは全ツアー配信やレコーディングの配信など、積極的にお客さんとのオンライン空間を作っていきました。それで、ライブの空気感やディテールを家で視聴する人たちにどうやって伝えようかと考えたときに、当初はAPPLE AirPodsのヘッドトラッキング機能を絡めた配信ができないものかと思っていたんです。ただ、そうした特別な視聴環境を持っていない人でも、一般的な再生機器で楽しめる“体験”を提供したかった。根底にあったのは“体験として特別なものを提供したい”という思いです。作品を作るというよりは、リアル・ライブの延長線上でテクノロジーを活用し、実際のライブ体験に近い、もしくは配信で実体験以上のものを届けることができないだろうかと。その結果、今年の5月にKAATでの取り組みが実現したんです。

ー立体音響のサウンド・システムを使ったライブと『無限のHAKU』の立体音響ミックスのリスニング・イベントですね。この取り組みは、どのようにして成立したのですか?

久保 コロナ以降、ROTH BART BARONはRITTOR BASEから“HOWL SESSION -online-”という配信ライブをやっていますよね。RITTOR BASEは、僕が音響システムの一部を設計した場所で、配信にはHPLを採用してもらっています。そういうつながりがあったので、僕もロットの配信を見ていましたし、RITTOR BASEのディレクターの國崎(晋)さんから“5月にKAATで立体音響のライブをしたいんですが、久保さんはご都合いかがですか?”と聞かれたときには“多分ロットだろうな”と勘づいていました(笑)。当初はライブをするという話だけで、アルバムの立体音響版のリスニングは少し後になってから決まったはずです。その際、現場で再生するミックスはどうしましょうか?となって、葛西さんにお願いすることになりました。

三船 RITTOR BASEからの配信とKAATでのイベントのタイトルに冠した“HOWL”は、本来いろいろなミュージシャンを招いてセッションするという企画なんです。だから8日間ぶっ通しでゲストとライブする、みたいなのを構想していましたが、コロナの状況も考えないといけなかったし、せっかく立体音響システムを組むんだから、アルバムの立体音響版を聴いてもらう日を設けてみようと。“インスタレーションとして音楽を聴く”という体験を提供したかったというか。それを実現できるだけの技を持っている人は誰か、となったところで葛西さんに白羽の矢が立ったんです。

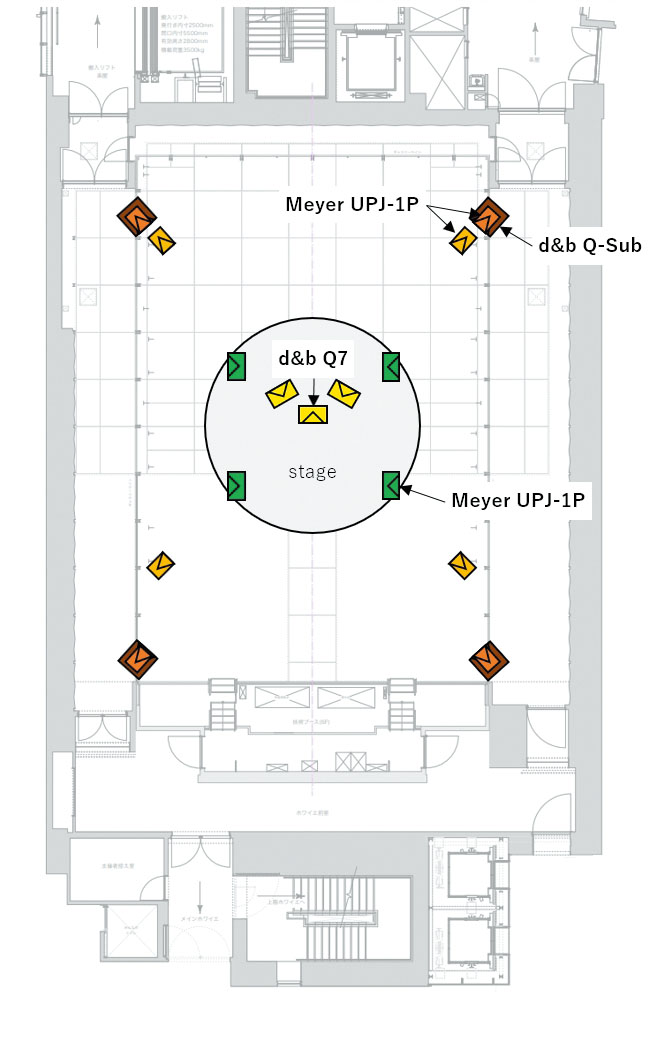

8chキューブを軸とした8.1.1ch環境

ーKAATでは立体音響ライブ用にスピーカー・レイアウトを考え、それをアルバムの立体音響版の再生にも使った?

久保 はい。どちらにも使えるシステムを組みました。

葛西 肝だったのは、久保さんがライブとリスニングの両方の領域を見ていたことです。その2つでスピーカー・レイアウトを可能な限り共有しつつ、どちらもが良い状態で鳴るようにしなければならなかったので、技術的に高度なことだったと思うのですが、久保さんが間に入っていたからこそ立体音響のライブ・システムとしてもリスニング環境としても、興味深いものにできたのだと思います。ライブとリスニングが別々に進行していたら、最終的に“想定していたものと違う”となっていたかもしれません。でも今回は両方を1つのチームで進めていたし、リスニングの方に関しては、音響システムを前提としてミックスできたのがよかったなと。

ー音響システムは、どのようなものだったのでしょう?

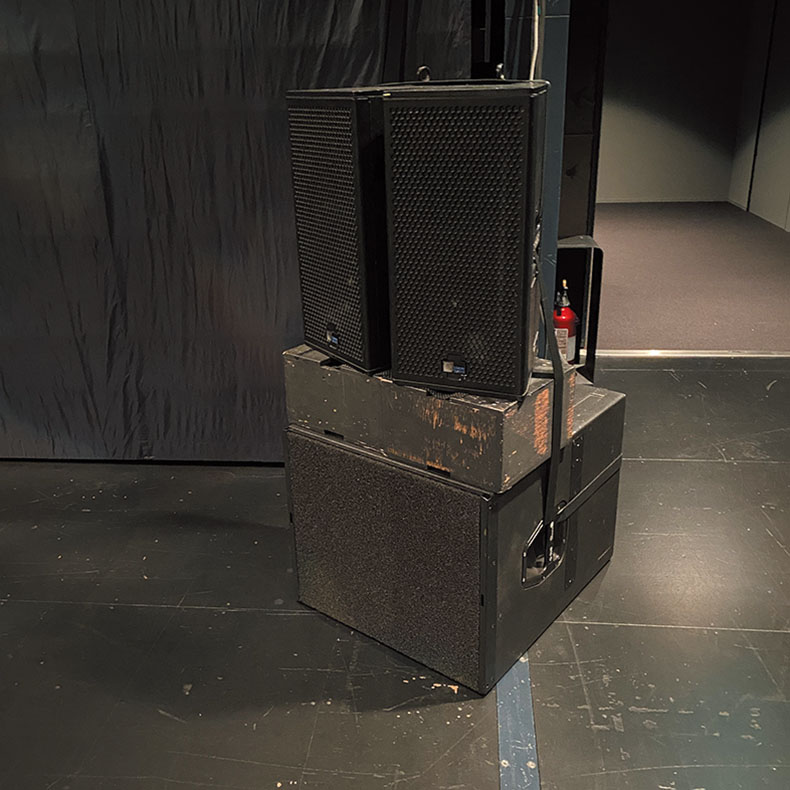

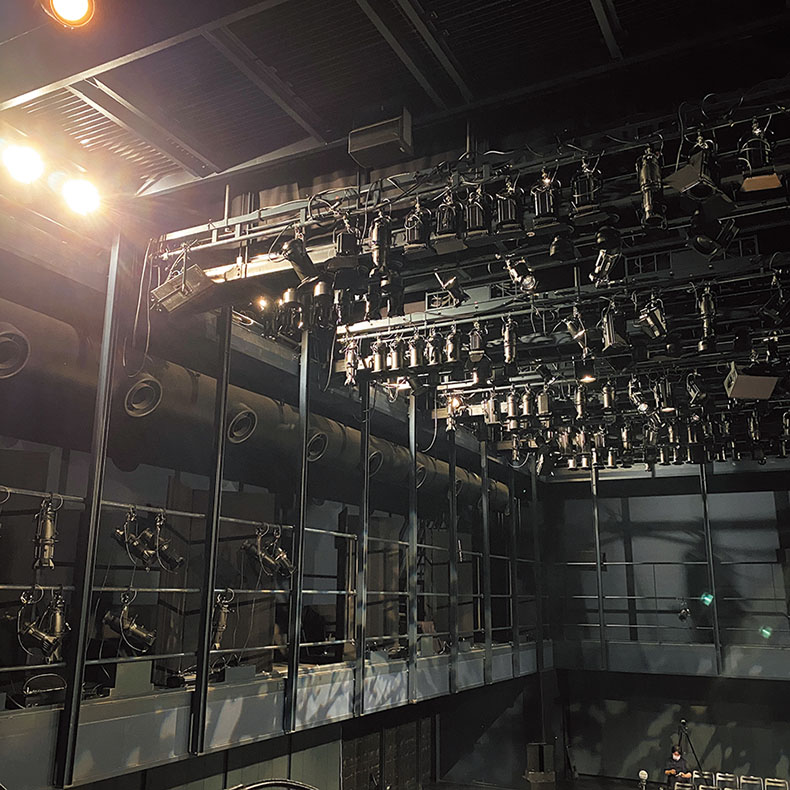

久保 会場のセンターにフロア・ステージを設けて、それを囲むようにスピーカーを配置しました。“8chキューブ”という方式をベースにしたんです。フロアの四隅にフルレンジ・スピーカーのMEYER SOUND UPJ-1PとサブウーファーのD&B AUDIOTECHNIK Q-Subをグラウンド・スタックして、天井の四隅にUPJ-1Pを吊っています。サブウーファーにアサインした信号は1chですが、上下四隅のフルレンジが計8chとなっていて8chキューブです。

葛西 加えて、天井の中央に“トップ・センター”として、フルレンジ・スピーカーのD&B AUDIOTECHNIK Q7を吊りました。全3台でしたが、1系統のモノラル信号を3パラして出力していたので、点音源がぐるり360°に降り注ぐようなイメージです。以上が立体音響のためのシステムで、アウトプット・アサインとしては8.1.1chとなります。

久保 そのほか、ステージの周囲に4台のUPJ-1Pを床置きしていました。これらは立体音響用ではなく、ステージの周りに着座していたお客さんのフォロー用です。

葛西 インフィル的なものですね。アルバムの立体音響版を再生する8.1.1chに、ステージ周りのインフィルを加えるだけで立体音響のライブが可能……ほぼスピーカーを共有した状態で両方できるというのが面白いと思います。

ー8chキューブをベースに音響システムを組んだのは、どうしてなのですか?

久保 立体音響の音場を示すことがある“球体”を最もシンプルに、少ない数のスピーカーで作り出せる方式だからです。そして、これを軸にすると、ほかのチャンネル・フォーマットとの相互的なコンバートが行いやすい。それこそ2chでも5chでも、7.4chでも22.2chでも。

葛西 “方向性”を持たないのが、8chキューブの特徴だと思います。サラウンドにしてもイマーシブにしても、前方にスピーカーの多くを集めるスタイルがほとんどですよね。それは、映像に付随するものとして音を鳴らすとき、視聴者の多くは前方にあるスクリーンへ意識を向けるので、音も前方の情報量を増やす、という考えから来ていると思うんです。でも、8chキューブは満遍ない。今回はセンター・ステージを構えて、お客さんがフロアのあらゆる場所に座るという環境だったから、ミックスそのものに方向性があってはいけなかったんです。作っている最中も“こっちが前で、こっちが後ろ”というのを無くすことで、どこで聴いても楽しめる状態になるだろうと思っていました。特定の方向性を持たない8chキューブだったからこそ、より自然に、360°のどこにも偏りの無い音を作れたのではないかと思います。

10trマルチから成る立体音響ミックス

ーアルバムの立体音響ミックスは、どのような発想で?

葛西 “トップ・センターから出す声+その真下にある低音”を軸として、周囲をいろいろな楽器が動き回るという考え方でミックスしました。自分のスタジオの8chキューブで仕込んだ後、RITTOR BASEの8chキューブでミックスしたのですが、そのとき“音楽的に中心となる要素”をセンターに置いておけば、ほかのものを割と自由に動かせることに気づいて。この考え方を作るのに結構、時間がかかりましたね。

ーRITTOR BASEで作業したときは、トップ・センターのスピーカーを吊っていたのですか?

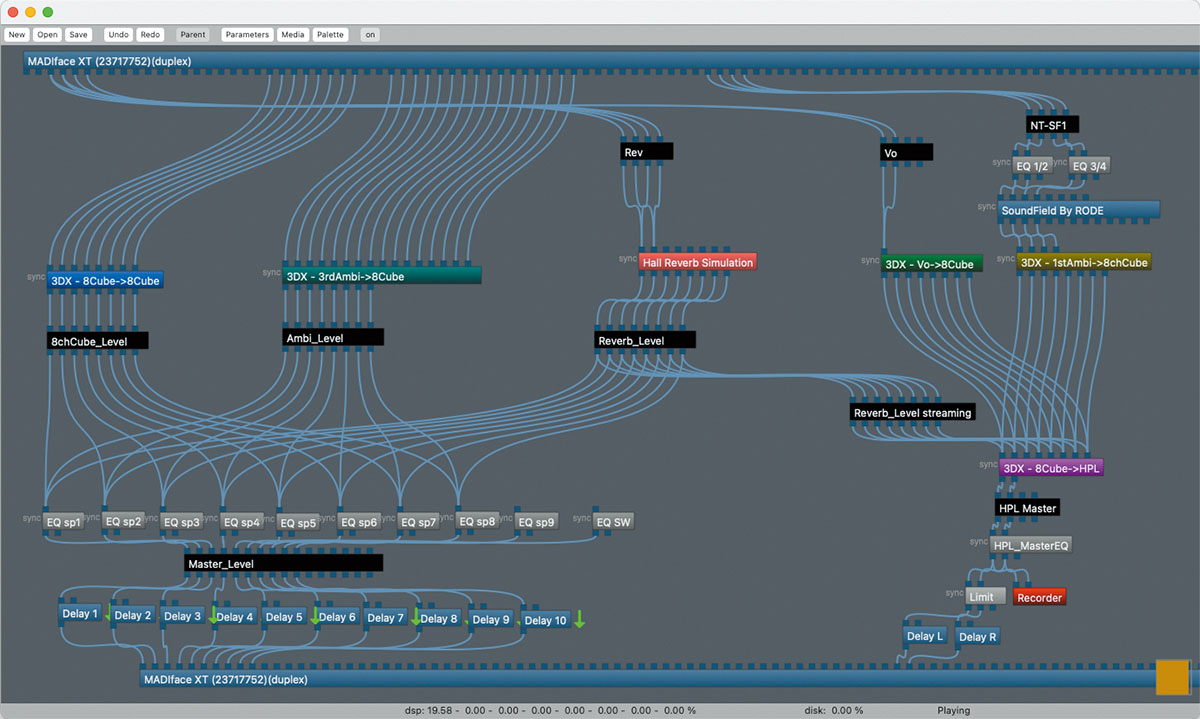

久保 ほぼすべてのトラックにNOVONOTESの3DXがインサートされていて、トップ・センター用のトラックも3DXによって音像をトップ・センターに定位させて8chキューブでモニターしていました。

ー3DXは3Dパンナーのコンポーネントを備えるプラグインで、8chキューブにも対応していますよね。サブウーファー用のトラックは1chだったかと思いますが、本番では四隅から同時に出力していたのでしょうか?

葛西 そうです。フロアの中央に物理的にサブウーファーを置けるなら、そこから低音を出せるわけですが、最も近い形で中央定位させるとなると、四隅から同時に出してファンタム・センターのような音像を作るのがよいだろうと。低音は四隅のフルレンジ・スピーカーにもアサインしていて、基本的には8chだけで大部分が成り立つようにミックスしていたのですが、サブウーファーを加えることで、よりロットの音楽らしい迫力を出せると思っていました。なので、8chのミックスに“AUXセンターとAUXサブ”といった感じで、声と超低域を足している状態です。そうやってミックスしたものを10chマルチとしてバウンスし、各オーディオのアウトプット・アサインを決めて久保さんに渡しました。

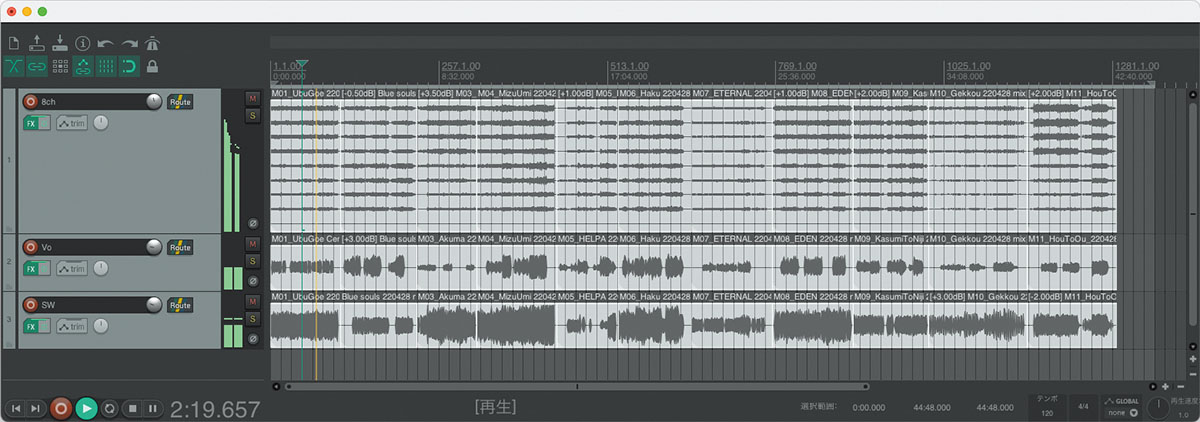

久保 8chキューブ用の8trマルチ、トップ・センター用のモノラル・トラック、サブウーファー用モノラル・トラックの全10trマルチです。それらを僕のCOCKOS Reaperに読み込んでKAATでプレイバックし、本番の環境に合わせてフェーダーやEQで微調整しました。

葛西 途中まで、現場にAVID Pro Toolsのミックス・セッションを持ち込んで、直しをやろうかと思っていたんです。でもRITTOR BASEでいったん出来上がっていたので、それをいかにKAATへ最適化させるかという目線で作業した方がいいかなと。だから思い切って書き出して、0.1dB単位で上げ下げするような調整をしました。僕が現場に行けたのは仕込みの日だけだったのですが、久保さんや國崎さんは本番でもさらに微調整をしていたと、後日伺いました。

ライブで実践した“空間を変える音作り”

ーライブのときは、各スピーカーにどのような音をアサインしていたのですか?

久保 PAエンジニアの方々には、専ら三船さんのボーカルやインフィルのチャンネルをオペレートしてもらいました。そして、その日の演奏で空間的に鳴らしたい楽器のみ僕のシステムに送られ、ミックスしたものを8chキューブから出力していたんです。例えば初日のライブにはツイン・ギターが含まれていたので、それらを送ってもらい、ギターが空中でいろいろと動くような音作りをしました。CYCLING '74 Maxに3DXを組み合わせ、オートメーション・プログラムを作ってOSCで3DXのパンナーを動かしていたんです。あらかじめ複数の動きを作っておいて、演奏に合わせて選べるようにしていましたね。

打って変わって2日目は、ストリングス・カルテットの各楽器を個別に収めているマイクへコンボリューション・リバーブをかけ、その残響成分のみを8chキューブから出力しました。CATT PureVerbにプリセットされたコンセルトヘボウ(アムステルダムのコンサート・ホール)の残響データでIRを作成し、SIR AUDIO TOOLS のButterflyで畳み込んで使っています。8方向からの反射のようにして残響が鳴るので、まるでシミュレーション元の空間で演奏しているような、自然な空間を生み出せるのです。こういう“空間を変える”みたいなことも立体音響の特徴なので、実現できて良かったですね。

三船 あれはすごかったです。KAATがシンプルな空間だからこそ、違う空間にいるような感じがしました。ほかのライブでは体験したことがないものですね。

会場での聴感を反映したリリース版ミックス

ーKAATでの取り組みを経て『無限のHAKU』のバイノーラル・バージョンが作られ、リリースされることになりました。Apple Musicに向けてはHPLのバイノーラル・ミックスとDolby Atmosミックス、ほかのストリーミング・サービスに向けてもHPLのミックスを制作するという力の入れようです。

葛西 KAATで再生した立体音響ミックスが良かったのでリリースしたい、というお話をいただいて、作品としてあらためてどのようなものを作ろうか、久保さんと國崎さんと話し合ったんです。それで、元々のマルチに戻ってミックスし直してみたら、何かピンとこなくて……“どうも決定打に欠けるな”という感じでした。でも、久保さんがアーカイブとして作ってくれていた音源があって、とても良いと思ったんです。それは、僕が渡した10trマルチを微調整しKAATの音響に最適化させてから、“当日はこんな感じで鳴っていた”という印象を元にHPL化したステレオ・ファイルで。自分のミックスから声の出方が少し変わっているとか、そのくらいの違いではあったんですが、会場で聴いたときの体感が無ければできないものだと思いました。あと、そもそもKAATで再生するためのミックスを作っていたわけだから、現場で流れていた音が正解なのでは?という発想になっていって。それで結局、僕のミックスを久保さんが微調整&HPL化し、さらに僕がマスタリングするような工程になったんです。

久保 僕は普段から、使うか使わないかは別として、“思い出のバイノーラル化”をして取っておくんです。今回は、8chキューブ用のトラックを3DXでHPL化し、トップ・センターとサブウーファーのためのトラックは、ButterflyにインポートしたオリジナルのIRでHPL化しています。

三船 思い出のバイノーラル化……その空間を立体的にパッケージして残すという、素晴らしいアイディアですね。

ー葛西さんによるマスタリングは、HPL化されたステレオ・ファイルに対しての処理だったのですか?

葛西 はい。だから通常の2chマスタリングのようなものです。Dolby Atmosミックスの方が大変でしたね。

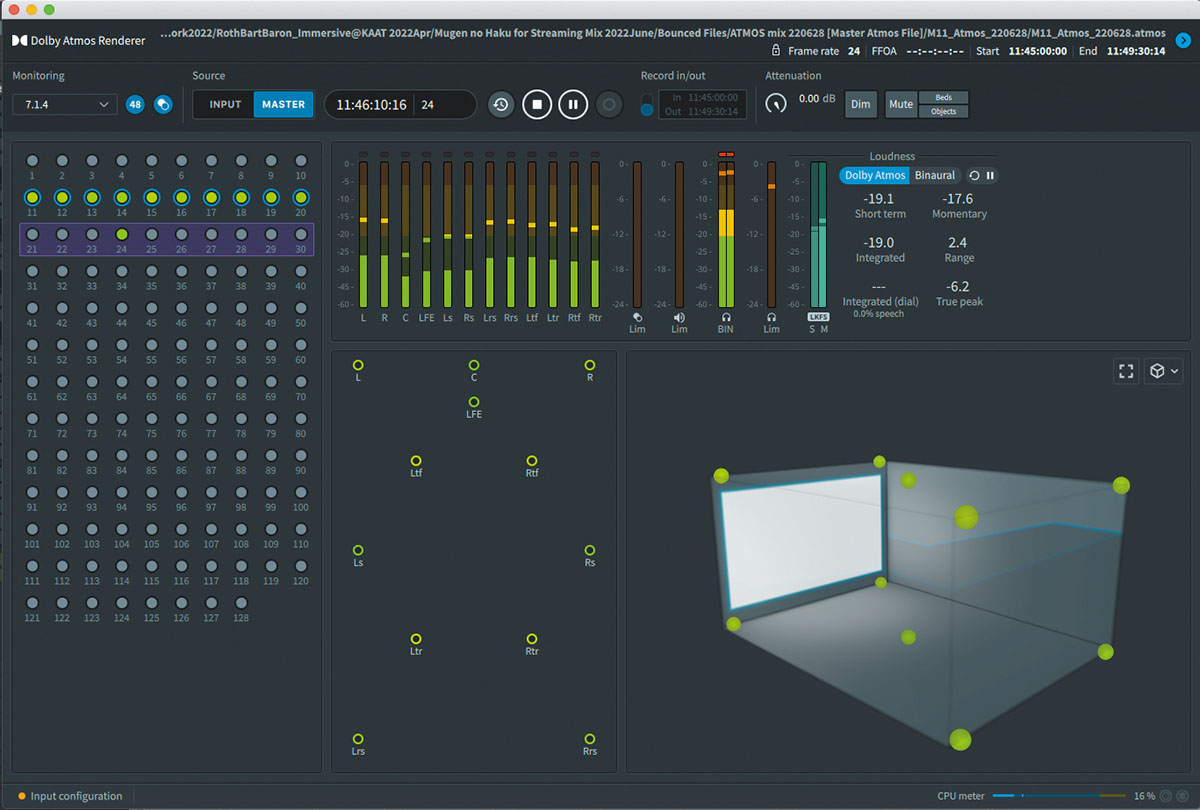

久保 Apple Musicで空間オーディオとして配信するためには、ADM BWFファイルを作る必要がありますから。

ーDolby Atmosフォーマットの音楽の納品形式ですね。

葛西 Dolby Atmosミックスは、Pro Toolsで10trマルチを扱うところから始めました。思い出のバイノーラル化ファイルを聴き、久保さんが僕の作ったミックスに対して何をしたのか探って、リバース・エンジニアリング的に微調整したんです。“久保さん、どういうことをしていましたか?”と聞きながら。だからレベリングやEQが主で、Dolby Atmosのパンナーを使って定位を新たに作るようなことはしませんでした。そうして再現性を高めた後、Dolby Atmos Rendererを立ち上げ、8chキューブに相当するオブジェクト、そしてトップ・センターとサブウーファーのオブジェクトを配置し、10trのマルチをアサインしたんです。

ーKAATでのイベントから作品のリリースまで、壮大なプロジェクトとなりました。

三船 ライブや映画を見ているときのあの感じって、会場にいる人みんなが持っている感情とかムードを含んだ空間そのものだと思うんです。ステージやスクリーンで起こっていること以上に、“それがなされた空間で起きていたこと”が楽しいというか。思い出のバイノーラル化しかり、空間ごと保存しておくということに次へつながるヒントがあると感じるし、探究を続けていきたいですね。この3年で肉体感や体で感じるものが全世界的に欠落してしまったと思うから、失われたものを取り戻せるような体験をアーティストが切り開いていかなければならないのだろうと思います。そのための立体音響が、今回の取り組みだったのかもしれません。

Release

『無限のHAKU(Binaural ver.)』

ROTH BART BARON

各ストリーミング・プラットフォームで配信中

Musician:三船雅也(vo、g、syn)、西池達也(k)、岡田拓郎(g)、マーティ・ホロベック(b)、工藤明(ds)、竹内悠馬(tp、flugelhorn、sax)、大田垣正信(tb)、須賀裕之(tb)、本間将人(sax)、吉田篤貴(vln)、地行美穂(vln)、梶谷裕子(viola)、徳澤青弦(vc)、ドクダミドリ(theremin)

Producer:三船雅也、國崎晋

Engineer:葛西敏彦、久保二朗(バイノーラル・ミックスに関わったエンジニアのみ記載)

Studio:RITTOR BASE、Studio ATLIO