スロープ切り替えやひずみエフェクトで

多彩な音作りが行えるDSM01

DSM01は幅8HP(40.3mm)のローパス・フィルターで、カットオフとレゾナンスのノブを備えるほか、−24dBと−12dBの2種類のスロープをスイッチで切り替えて使えます。まずは単純な波形のオシレーターを入力し、試してみましょう。−24dBモードではバッサリと気持ち良くかかります。またこのモードではレゾナンスを上げていくと自己発振するので、パーカッシブな音を作る際などに有効です。一方−12dBモードはより緩やかな特性で、高域からゆったりと覆っていくようにフィルターをかけられます。細かなニュアンスや雰囲気を出すには、こちらのモードが向くでしょう。スロープのスイッチの下には“Boost”スイッチがあり、ONにすると入力段でひずませることができるので、よりアグレッシブな音色が得られます。

カットオフとレゾナンスにはそれぞれCVインが用意されていて、外部からCVを入力すると変調が可能。さらにフィルター後段にVCAがあるため、別途VCAを用意せずとも音声を出力できます(写真①)。

▲写真① DSM01のオーディオ入出力。VCAの前段にはVCFアウトもあり、VCAアウトと同時に使用できるので、双方を使ってより複雑な音作りも可能だろう

▲写真① DSM01のオーディオ入出力。VCAの前段にはVCFアウトもあり、VCAアウトと同時に使用できるので、双方を使ってより複雑な音作りも可能だろう倍音成分のコントロールや

ビット・クラッシュが可能なDSM02

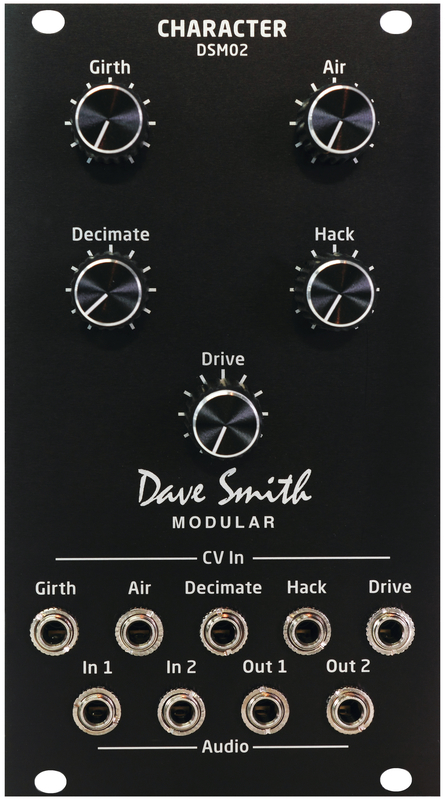

DSM02は幅14HP(70.8mm)のデジタル・エフェクト・モジュールで、同社フラッグシップ・シンセProphet 12やPro 2に備わっている“Character”セクションを単体化したもの。Characterセクションとはオシレーターとフィルターの間に位置し、波形にエフェクトをかけるモジュールのことです。

このDSM02には5種類のエフェクト・ノブが装備されていて、それぞれで異なる効果が得られます。1つずつ見ていきましょう。まずローシェルフ・フィルターの“Girth”では、低域の倍音成分を強調することが可能。ノブを上げると低域が厚くなっていく印象で、密度をコントロールできます。続いてはハイシェルフ・フィルターの“Air”。こちらはGirthとは逆に高域の倍音成分を増やすもの。上げていくと、まるで音が“起き上がる”ように存在感を強めます。ビット・デプス・リダクションの“Hack”とサンプル・レート・リダクションの“Decimate”の2つは、アナログ機材では生み出すことのできない破壊系エフェクト。入力ソースのビット数やサンプル・レートを下げて独特の粗い質感を得るもので、Hackは上げれば上げるほどジャリジャリした音になり、Decimateではソースの原形をとどめないほどに壊れた音が得られます。最後はオーバードライブ/サチュレーターの“Drive”。これは上記のどれとも違い、音に温かみを付加してくれます。今回のテストでは、最終的にここで音の居場所や立ち上がり方をコントロールしていました。

以上5つのノブにはそれぞれCVインが備わっていて、個別に変調することが可能。シーケンサーと併用すれば、ステップごとに存在感が変わるようなフレーズを生み出せるかもしれません。オーディオの入出力はそれぞれ2つずつ用意されていて、デュアル・モノ/ステレオの両方に対応しています(写真②)。

▲写真② DSM02のオーディオ入出力。デュアル・モノで使用する際に、“Out 1”を“In 2”へ入力したりすると、よりエフェクティブな出音が得られそう

▲写真② DSM02のオーディオ入出力。デュアル・モノで使用する際に、“Out 1”を“In 2”へ入力したりすると、よりエフェクティブな出音が得られそう今回はDSM02→DSM01という順に接続しさまざまな音を作ってみましたが、この2つだけでも音作りの幅は相当広く、幾ら時間があっても足りないほどでした。シンセの巨人、デイヴ・スミス氏の懐はまだまだ深そうです。

(サウンド&レコーディング・マガジン 2015年8月号より)