第4回 本連載のために書き下ろし!

EDM曲の制作プロセス(後編)

こんにちは! 作曲家の5u5h1(すし)です。ついにPRESONUS Studio One 4がリリースされましたね! 皆さんはもうアップデートしましたか? 待望のステップ・シーケンサーやコード・トラックなどさまざまな新機能がアナウンスされ、僕も今すぐにアップデートしたい気持ちでいっぱいですが、制作が落ち着くまではバージョン3で我慢です。

さて、僕のStudio One(以下、S1)連載は今月が最終回です。前回に続き、標準搭載の音源/エフェクト/ループのみを使ったEDM系トラックについて、その制作プロセスを紹介します。前回はイントロ~ビルドアップの解説でしたが、今回はドロップ~エンディングおよびボーカル録り~ミックスの解説となります。楽曲は筆者のSoundCloudにて公開しているので、ぜひ聴きながら読み進めてみてください!

Mai Taiによる6種類の音色と

サンプルを使い複雑なベースを構築

まずはドロップ(ダンス・ミュージックにおいて一番盛り上がるセクション)の制作について。EDMのドロップにはいろいろなスタイルがありますが、今回作るのはエレクトロ・ハウスの派生ジャンルで複雑なベース・ラインが特徴の“コンプレクストロ”スタイルのドロップです。ここを作るにあたって、S1標準搭載のシンセMai Taiでベース音色を6種類作成しました。

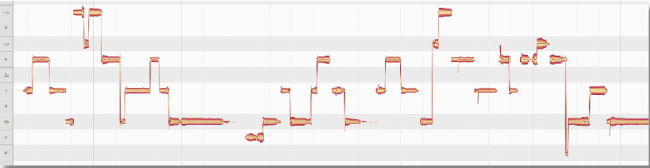

▲コンプレクストロは、ベース・ラインの複雑さが特徴。というわけで、Mai Taiで作成した6種類のベース音色(赤枠)とワンショットのベース・サンプル(黄枠)を組み合わせてフレーズを構築しています。それぞれが入れ替わり立ち替わり現れることで、リズミックな印象に仕上げました

▲コンプレクストロは、ベース・ラインの複雑さが特徴。というわけで、Mai Taiで作成した6種類のベース音色(赤枠)とワンショットのベース・サンプル(黄枠)を組み合わせてフレーズを構築しています。それぞれが入れ替わり立ち替わり現れることで、リズミックな印象に仕上げました画面内のYaiというトラックはトーキング・ベースです。レゾナンスを上げたアシッドっぽい音に純正エフェクトのBitcrusherをインサートし、“Downsample”ノブをひねることで“ヤイヤイ”“ヨイヨイ”と聴こえるようなトーキング・ベース音色を作っています。Bitcrusherは個人的に使用頻度の高いプラグインの一つで、イントロのドラム・ループにもインサートしました。ただし、長めのリバーブが多く含まれるトラックに挿すと、余韻が持ち上がってしまうため注意が必要です。

▲ひずみ系エフェクトのBitcrusherは、筆者お気に入りのエフェクトの一つ。画面はMai Taiのベース・サウンドに挿した設定で、低サンプリング・レートのローファイな質感を再現するDownsampleノブ(赤枠)をがっつり上げて“ヤイヤイ”“ヨイヨイ”といった鳴りを付与。トーキング・ベース風味の音色を作り出しています

▲ひずみ系エフェクトのBitcrusherは、筆者お気に入りのエフェクトの一つ。画面はMai Taiのベース・サウンドに挿した設定で、低サンプリング・レートのローファイな質感を再現するDownsampleノブ(赤枠)をがっつり上げて“ヤイヤイ”“ヨイヨイ”といった鳴りを付与。トーキング・ベース風味の音色を作り出していますPulseというベース・トラックは、標準搭載のライブラリーPrime Selection Loops and Soundsに含まれるMai Taiのプリセット“Heavy Artillery - Bass Pulse (5)”をいじったもので、Shot 1とShot 2はシンプルなベース音、Shot 3は前回作ったグロウル・ベースを“トラックを複製(完全)”して微調整したものです。Screamというベース・トラックは、もともとはフィルターのかかったシンプルなパルス波でしたが、Characterセクションで Subvoxなるエフェクトを選択し、目いっぱいかけてから純正ディストーションRedlightDistでひずませると、ヒステリックな音色になりました。

▲Screamと名付けたベースのMai Tai。矩形波(パルス波)とサイン波を基に作り、Characterセクション(赤枠)でSubvoxというエフェクトをかけてヒステリックなサウンドに

▲Screamと名付けたベースのMai Tai。矩形波(パルス波)とサイン波を基に作り、Characterセクション(赤枠)でSubvoxというエフェクトをかけてヒステリックなサウンドにこれらのベース音や、付属のライブラリーVengeance-Soundからセレクトしたワンショットのベース・サンプルを高速で切り替えて鳴らすことで、複雑なフレーズを構築しています。フレーズを組む上で意識するのは“16分音符のノリ”です。休符なども挟んで、グルーブを出していきましょう。今回は使用していませんが、スラップ・ベースのサンプルを取り入れると一気にオシャレな雰囲気が出るのでお勧めです。

Beat Delayをハモりにかけて

ステレオ左右の広がりを与える

ボーカル録りは、オケを作ったのと同じソング・ファイルで行いました。歌唱は筆者、5u5h1です。全部で4テイクほど録りましたが、結局は最後のテイクをまるまる使用。インサート・エフェクトのルーティングは、標準搭載のCompressor(プリセットのMale Vox Popを選択)→Compressor(プリセットのDeEsser-S1)→無料アドオンのSoftube Saturation Knob→Pro EQというものです。2番目のCompressorによるディエッシングは、プリセットのままだと効きが強いので、Mixノブを80%ほどに設定。これらのほか、Studio One ProfessionalにインテグレートされているCELEMONY Melodyne Essentialを使いケロらせています。その設定は、マクロ機能でピッチセンター(基準となる音高にどのくらい近付けるか)を100%にした後、ピッチモジュレーションツール(ビブラートなどを編集するためのツール)で音高の揺れをまっすぐに修正。これでケロケロ・ボイスが作れます。

▲Studio One Professionalのいち機能として統合されているCELEMONY Melodyne Essential。ピッチ補正の度合いを深く設定することで、ボーカルをケロらせています

▲Studio One Professionalのいち機能として統合されているCELEMONY Melodyne Essential。ピッチ補正の度合いを深く設定することで、ボーカルをケロらせています空間系のエフェクトは、Room Reverb(プリセットのFlat Plateをロード)とBeat Delayをセンド&リターンで使用。ストレートなディレイ音に合わせて、リバーブのかかったディレイ音を得るためにBeat Delay→Room Reverbというルーティングを組みたかったので、Beat Delayをバス・チャンネルに立ち上げ、そこからFXチャンネルのRoom Reverbにセンドしています。リバーブと言えば、前回はコード・シンセにコンボリューション・リバーブのOpen Airをかけていましたが、個人的に使用頻度が高いのはRoom Reverbです。

▲メイン・ボーカル(画面右のチャンネル)に使用したエフェクトの数々。空間系のエフェクトは、リバーブとディレイをいずれもセンド&リターンで使っています。ポイントはディレイ音をリバーブにセンドしているところで(赤枠)、これによりリバーブのかかったディレイ音が得られます

▲メイン・ボーカル(画面右のチャンネル)に使用したエフェクトの数々。空間系のエフェクトは、リバーブとディレイをいずれもセンド&リターンで使っています。ポイントはディレイ音をリバーブにセンドしているところで(赤枠)、これによりリバーブのかかったディレイ音が得られますハモリのパートも解説しておきましょう。メイン・ボーカルの上下に1本ずつ、合計2本のハモリがあるのですが、これらはメインを複製し、Melodyneでエディットすることにより作っています。デモの制作時は、メイン・パートからハモりを作ることが多いんです。また、ハモリのパートはチャンネル・モードをステレオに変更し、Beat Delayをインサートして左右に広げています。設定はディレイ・タイムのBeatsが64分3連の1/64T、Cross delay(任意の定位にディレイ・タイムよりも遅れたディレイ音を別途足せるノブ)がL 17ms、Feedbackが0.0%で、WidthがStereo、Mixが100%。Cross delayの値を変えると、広がり具合を調整することもできます。ハモリ以外にも使える技なので、覚えておいて損はないですよ!

▲ハモリのパートに使用したBeat Delay。Feedbackを0%に、Mixを100%にすることで、Beats(ディレイ・タイム)の分、原音から遅れたディレイ音“のみ”が出力されます。そのディレイ音に、さらに遅いディレイ音を加えることで位相ズレを生み出し、ステレオ左右の広がりを演出。今回は、17ms遅いディレイ音をCross delayノブ(赤枠)によって加えています

▲ハモリのパートに使用したBeat Delay。Feedbackを0%に、Mixを100%にすることで、Beats(ディレイ・タイム)の分、原音から遅れたディレイ音“のみ”が出力されます。そのディレイ音に、さらに遅いディレイ音を加えることで位相ズレを生み出し、ステレオ左右の広がりを演出。今回は、17ms遅いディレイ音をCross delayノブ(赤枠)によって加えていますこれらハモリは“Vox”というバスにまとめ、Compressorをかけました。ちなみに、フォルダー・トラックのセレクト・ボックスからバスをひも付けすることができます。こうしておくと、後からフォルダー内に追加したトラックが自動的にバスへルーティングされるのでお勧めです。以上で楽曲の完成! タイトルは、歌詞から「Collide」(衝突という意味)としました。

▲フォルダー・トラックのセレクト・ボックス(プルダウン)からはバスへの出力を選択可能。ここで選んだバスへフォルダー内のトラックを送ることができます

▲フォルダー・トラックのセレクト・ボックス(プルダウン)からはバスへの出力を選択可能。ここで選んだバスへフォルダー内のトラックを送ることができます4カ月にわたりS1の記事を執筆させていただきましたが、いかがでしたか? 特に前回と今回では、S1の秘めたるEDM方面のポテンシャルをご紹介できたかと思います。僕自身も連載のお話をいただき、あらためてS1の機能に向き合うことで、そのオールラウンダーぶり、かゆいところに手が届く素晴らしさを再認識できました。短い間でしたが、お付き合いいただきありがとうございました! またどこかでお会いしましょう。

*Studio Oneの詳細は→http://www.mi7.co.jp/products/presonus/studioone/