第2回 アナログ・モデリング・シンセMai Taiで

シンプルな音色作り

こんにちは、先月からStudio One(以降S1)の連載を担当しているChihei Hatakeyamaです。すっかり寒くなりアンビエント・ミュージックにぴったりな季節になりました。2018年はサッカーのW杯イヤーでとても楽しみですね。さて、前回はPresence XTを使って、アンビエント的なボイス・サウンドで曲ネタを作ってみました。今回はS1に標準で内蔵されているシンセのMai Taiを使って、サウンド作りをやってみましょう。

Mai TaiのCharacterで

サウンドの幅を広げることができる

Mai Taiはポリフォニックのアナログ・モデリング・シンセサイザーに分類されます。

▲アナログ・モデリング・シンセサイザーMai Taiのユーザーインターフェースは分かりやすくできていて、少しシンセを使ったことがある人なら、マニュアル無しですぐ音作りが始められるだろう

▲アナログ・モデリング・シンセサイザーMai Taiのユーザーインターフェースは分かりやすくできていて、少しシンセを使ったことがある人なら、マニュアル無しですぐ音作りが始められるだろう2基のオシレーターとマルチモード・フィルター、2基のLFO、3基のエンベロープを中心に、ノイズ・ジェネレーターやエフェクト、16スロットのモジュレーション・マトリクスも充実した、かゆいところに手が届くシンセサイザーです。私は普段、ビンテージのアナログ・シンセROLAND αJUNO-2を使うこともあるのですが、LFO、エンベロープも共に1基ずつで、とてもシンプルな構成。なので、Mai Taiはとてもぜいたくに見えますね。しかし今回紹介する音色作りではアナログ・シンセ的なアプローチで、機能をあえて多く使わないような発想で進めようと思います。

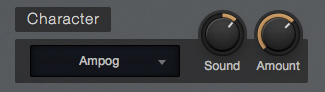

Mai Taiの大きな特色としてまず、Characterという独自のプロセッサーが上げられます。画面中央の上にあるのですが、音の幅を広げるさまざまなキャラクターを音色に付加できる機能です。想像以上に音色が変わる印象で、例えばCharacter SawやSubvoxといったフォルマントのモードを選べば、淡く人の声のような音色変化が起きますし、AmpogやHarmoniaなどのハーモニクスを使うと倍音が増えて明るくなるなど、音作りに行き詰まったときに重宝しそうです。

▲Characterは音色作りの最後にいろいろ試してみると、その音色にあった効果が発見できる。法則性はあまりないようなので、とにかく試してみるのが良さそうだ

▲Characterは音色作りの最後にいろいろ試してみると、その音色にあった効果が発見できる。法則性はあまりないようなので、とにかく試してみるのが良さそうだほかにも、グローバル設定内のQualityも特徴的だと思いました。使用しているパソコンのCPUパワーに合わせてモードを選ぶと、音色が変わっていきます。80s、Normal、High、Supremeの4つのモードがあるのですが、例えば80sは、デジタル・ノイズがいい感じでふかされてローファイなサウンド作りにかなり使えそうです。またCPUパワーの負担が一番大きいSupremeは、プラグインとは思えないような滑らかなサウンド変化が提供されます。

MOOGラダー・タイプをモデリングした

ローパス・フィルターを内蔵

それでは、早速音色作りに進みましょう。今回作るのはとにかくシンプルな音色です。そのままアンビエント的なネタにも使えますし、どんなシンセでも簡単に似たような音を作れます。この音色は、私が店頭で次に買うシンセやプラグインを選ぶときに、そのシンセの音の特徴をつかむために作ってリファレンスにもしているものです。似たような設定でもシンセによってかなり音が違うので、機体の比較にも重宝しています。DAWで音楽制作を開始するときにテンプレートを作る人もいるかと思いますが、それの音色版くらいのイメージでとらえてください。

具体的にはまず、Mai Taiのプリセットをデフォルトにします。ここで、モジュレーション・マトリクスのMod Aが、デフォルトでENV2がFilter Cutoffに設定されているのを外しておいてください。

▲Mai Taiには16スロットのモジュレーション・マトリクスが用意されている。デフォルトではエンベロープの一つがフィルターにアマウントされているので(赤枠)、今回の音作りでは、これを外しておこう

▲Mai Taiには16スロットのモジュレーション・マトリクスが用意されている。デフォルトではエンベロープの一つがフィルターにアマウントされているので(赤枠)、今回の音作りでは、これを外しておこう今回ENV2は使いません。そしてOSC1で矩形波を選び、PWMは70%に。これは音に微妙で連続的な変化を与えるためです。そしてオクターブを8’から4’に上げます。そして使いたい音域にもよるのですが、今回C3付近を使うことにしますので、MIDIキーボードのオクターブを一つ下げてください。これでプラグインの方ではオクターブを上げ、キーボードの方では下げたので、何ら変わりはないようですが、実は若干の音色変化があります。Filterのキーフォローにかかわって来るのです。効果としては少し音が細くなり弱々しい感じになります。OSC 2はとりあえず使わないので、OSC 2のボタンを押してオフにしてください。

▲今回の音色のオシレーター1の設定。波形は一番右の矩形波を選び、PWMは70%。オクターブは4'にしている。ここではオシレーター2は使用しない

▲今回の音色のオシレーター1の設定。波形は一番右の矩形波を選び、PWMは70%。オクターブは4'にしている。ここではオシレーター2は使用しない次はFilterの設定に移ります。Mai Taiは、MOOGのラダー・タイプをモデリングした−24dB/Octのローパス・フィルターを内蔵していますので、今回はそれを選択。音色的にはかなりこもった暗めの音を想定しており、深く強くかけます。具体的には、Cutoffは129Hz付近で、Drive、Punch、Resはすべて0%。そしてVelを28%にします。Filterの設定でポイントとなるのはキー・フォロー(Key)の値ですが、Mai Taiでは0%でカットオフ・ポイントが完全に固定、100%でノート・ピッチに対して完全に相対的に従います。今回はだいたい半分のポイント(47.5%)にして、音程が上がるにつれてカットオフ・ポイントも上がり明るくなるような設定にしました。ここの設定でかなり音色が変化しますので、いろいろと試してみてください。

▲フィルターの設定は、タイプに−24dB/Octのローパス・フィルターを選び、Cutoffは129Hz付近に。またDrive、Punch、Res(レゾナンス)はすべて0に設定しているが、好みで変えてしまっても構わないので、音を聴きながら探ってみると良い

▲フィルターの設定は、タイプに−24dB/Octのローパス・フィルターを選び、Cutoffは129Hz付近に。またDrive、Punch、Res(レゾナンス)はすべて0に設定しているが、好みで変えてしまっても構わないので、音を聴きながら探ってみると良い2つのLFOを使って

音色変化とピッチの揺らぎを演出

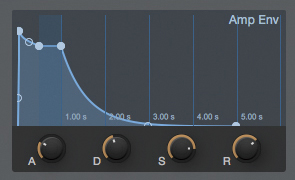

次はAmp Envですが、これは好みで大丈夫です。デフォルトのままだとアタックが強過ぎで余韻が無いので、今回はアタックを若干遅らし、リリースを長めにしました。

▲グラフィカルに表示されるMai Taiのアンプ・エンベロープ。ここで作る音色での設定は好みに合わせて良い。画面ではアタックは49.8ms、ディケイ442ms、サステイン−1.5dB、リリースは3.99sに設定している

▲グラフィカルに表示されるMai Taiのアンプ・エンベロープ。ここで作る音色での設定は好みに合わせて良い。画面ではアタックは49.8ms、ディケイ442ms、サステイン−1.5dB、リリースは3.99sに設定しているLFOは2基とも使います。モジュレーション・マトリクスのMod Aで、LFO1をOSC1のPWMに、LFO2をOSC1のPitchにアサインします。LFO1はRateを0.20Hzに波形はSineで、LFO2の方はさらに緩くRateを0.03Hz、波形はSawに設定します。この2つの波形は好みで選んで大丈夫です。

▲LFOはモジュレーション・マトリクスを設定し、かなり薄くかけて音色を変化させている。PWMにより波形は連続的に変化させ、そのスピードをLFO1でコントロールしている。LFO2はピッチを連続的に変化させているので、深くかけると音程から外れてしますので、気を付けたい

▲LFOはモジュレーション・マトリクスを設定し、かなり薄くかけて音色を変化させている。PWMにより波形は連続的に変化させ、そのスピードをLFO1でコントロールしている。LFO2はピッチを連続的に変化させているので、深くかけると音程から外れてしますので、気を付けたいここではLFO2のOSC1へのPitchのアマウント量がポイントで、かなり薄めの0.3%にしてください。淡いピッチの揺らぎを演出したいんですね。この二つのLFOで、PWMに対しての音色変化とピッチの揺らぎの効果を加えました。

ここまででほぼ完成なのですが、最後にCharacterをCharacterSawに設定。Sound、AmountともほぼMaxです。これでいきなりビンテージ・シンセのような音になります。微妙なピッチの変化やこもった音がアフリカの打楽器のようで、古いピアノのようでもある音色になったのではないでしょうか。

この音色を出発点にコーラスやリバーブなどで変化をつけたり、オシレーターの設定を変えればバリエーションも作れると思います。また、実機のアナログ・モノシンセを買ったものの、ベース以外に使い道がないという人も試してみてください。私はこの音を『Starlight And Black Echo』のイントロで使いました。それではまた次回よろしくお願いします。

*Studio One 3の詳細は→http://www.mi7.co.jp/products/presonus/studioone/