2015年にTREKKIE TRAXよりデビューしたDJ/プロデューサーのMasayoshi Iimori。デビュー以降、スクリレックスやディプロ、メジャー・レイザー、DJスネイクなど、海外の著名アーティストたちのサポートを受け、スクリレックス主宰OWSLAのサブ・レーベルNEST HQやA-TRAKのFool’s Goldからリリースするなど、国外での活動も目覚ましい。これまでに多くの楽曲を発表してきたが、活動10年目にして初のアルバム『DECADE4ALL』が完成した。Iimoriサウンドの核であるトランスやトラップの要素はそのままに、さらなるサウンドの奥行きや広がりを感じさせる作品になっている。今回、Iimoriにオンライン・インタビューを行い、アルバム制作の話を通してのトラック・メイクのテクニックを紹介してもらった。

Text:Yusuke Imai

ILoud MTMを導入したことで

細かいニュアンスまで聴けるようになった

—本誌2018年12月号の特集『ドロップ選手権!!!』ではテクニックとともに制作環境も紹介してもらいました。それから環境の変化はありましたか?

Iimori 最近引っ越したばかりなんです。以前は学生の一人暮らし用の部屋みたいな場所だったので、音をしっかりと出せる環境に住みたくて。今の家は防音ではないのですが、すぐ近くにカラオケ店があり、そこからの音が大きいので許容できる方だけ入居してくださいと紹介されていた物件です(笑)。前の部屋よりも広くなったので、大きな音で再生すると最初は聴けたものではなかったんですけど、吸音材を張り、スピーカー・スタンドを使うようにすることでかなり改善されました。

—以前はモニター・スピーカーにKRK VXT4を使っていましたね。

Iimori 今はIK MULTIMEDIA ILoud MTMです。中田ヤスタカさんがとても良いスピーカーだと言っていて、すぐ試聴しに行きましたね。VXT4の音も好きなんですけど、あまりフラットではないと感じていました。ILoud MTMに変えることでミックスも以前に比べて良くなったと思います。スピーカーとしてのポテンシャルも高いし、スタンドで耳の位置にしっかりと合わせることで、音の細かいニュアンスまで聴けるようになりました。自動音場補正機能によって、あたかも計算されて建てられたスタジオのようにフラットな音で聴こえます。スピーカーというよりヘッドフォンでモニターしているような、直接耳の中に入ってくるような感じもありますので、今はヘッドフォンをあまり使っていませんね。今回のアルバム制作の途中で導入したため、ILoud MTMでマスタリングをやり直したりもしました。

—そのほか新たに導入した機材などはありますか?

Iimori DAWはABLETON Liveで変わりませんが、オーディオI/OはUNIVERSAL AUDIO Apollo Twinになりました。

—最新モデルのApollo Twin Xではないのですね。

Iimori 実はこれはヤスタカさんにいただいたものなんです。以前はAPOGEE Duetを持っていたのですが壊れてしまって、それから一時的にZOOM TAC-2を使っていました。ヤスタカさんと話していたときに“オーディオI/Oは何を使っているの?”と聞かれて、“TAC-2を使いながら、次の購入のために貯金しているところです”と言ったら、“家にApollo Twinが余っているからあげるよ”ってくださったんです。財布や時計など、目上の人からもらったものを使うと縁起が良いということもありますが、僕の場合はオーディオI/Oになりました。

レイヤーによる音作りの考え方が

制作の中で成長していった

—それらの機材も駆使して作られた本作ですが、活動10年目にして初アルバムとなりました。なぜ今アルバムというパッケージでリリースしたのでしょうか?

Iimori これまで国外レーベルから出すこともありましたが、展開が一度で終わってしまって次に続かないことも多いんです。もちろん世界中の人が聴いてくれる機会になるんですけど、僕としては国内にも自分のアピールをしたいと思っていました。“こういう活動をしています”という、名刺代わりになるアルバムが欲しくて。例えば、僕の存在を知ってくれた人が僕のことをインターネットで調べたときに、アルバムが出ていれば“これを聴いてみよう”となるじゃないですか。アルバムがあることでアーティスト・イメージを作れるんですよね。なので、イントロダクションから始まるような“アルバムっぽいアルバム”を作ることを目標にしました。一から作った曲もあるし、アイディアが既にあった曲もありますが、大体1カ月ほどで完成させましたね。

—これまでに手掛けてきたトラップやトランスをベースとしながらも、音の深みがより増したように思います。特に感じたのは広がりのある音像です。

Iimori 音の広がりやステレオ感は意識していました。まず軸となる低域のサウンドは全部モノラルで処理をしています。モノラルで土台となる低域を作り、その上にレイヤーをしていくという流れです。そういったサウンド作りの考え方が、アルバムを作る中で成長した気がします。

—1つの音で作り込むのではなく、レイヤーが重要?

Iimori 重ねることが大切だというのは常々思っています。例えばキックもそうです。パツッという部分と、ブーンと低く響く部分の2つを重ねることが多いですね。ブーンという低音はモノラルで作り、味付けをするようにパツッというサウンドをレイヤーするんです。

—レイヤーのときは、例えばLiveのドラム・サンプラーDrum Rackで音を重ね、全体にコンプをかけるなどして1tr内で音作りをするのですか?

Iimori いえ、僕は別々に処理をしたいので、別トラックに分けています。グループ・トラックでまとめることもありますが、そうしなくても成り立つような音作りをそれぞれのトラックで行っています。また、キックを良く聴かせるためにはキック以外の音とのバランスが重要です。キック単体では微妙な音だったとしても、その上にハイハットが乗って、同じタイミングで鳴ることで格好良いキックになることもあります。そのバランスのためにはディケイが大事です。

ーディケイの長さはどのように判断していますか?

Iimori ダンス・ミュージックの場合は余韻が邪魔になってしまう場合が多いので、僕は基本的にディケイを短く、リリースを長くしています。リリースが全く無いと振動が伝わってこないキックになってしまうので、ギリギリのところを探っていくんです。

ーやはり曲作りではキックが重要ですか?

Iimori キックとスネアですね。その2つが良ければ、ほかが微妙な音だったとしても格好良いループになることもあります。特にスネアが肝だと思いますね。全体のサウンドは良いのに、スネアがすごくダサいという曲は結構あるんです。スネアの存在が曲の雰囲気を支配していると感じています。例えば、最近のクラブ・ミュージック用サンプル・パックから持ってきたような太いスネアを使えば現代のフェスティバルっぽい曲になるし、少しフィルターがかかったようなアナログ的なスネアを使えばローファイなビートっぽくなる。スネアの音色選びだけで、曲の印象は変わってくると思うんです。

LiveのWarpアルゴリズムで

オーディオの質感を変化させる

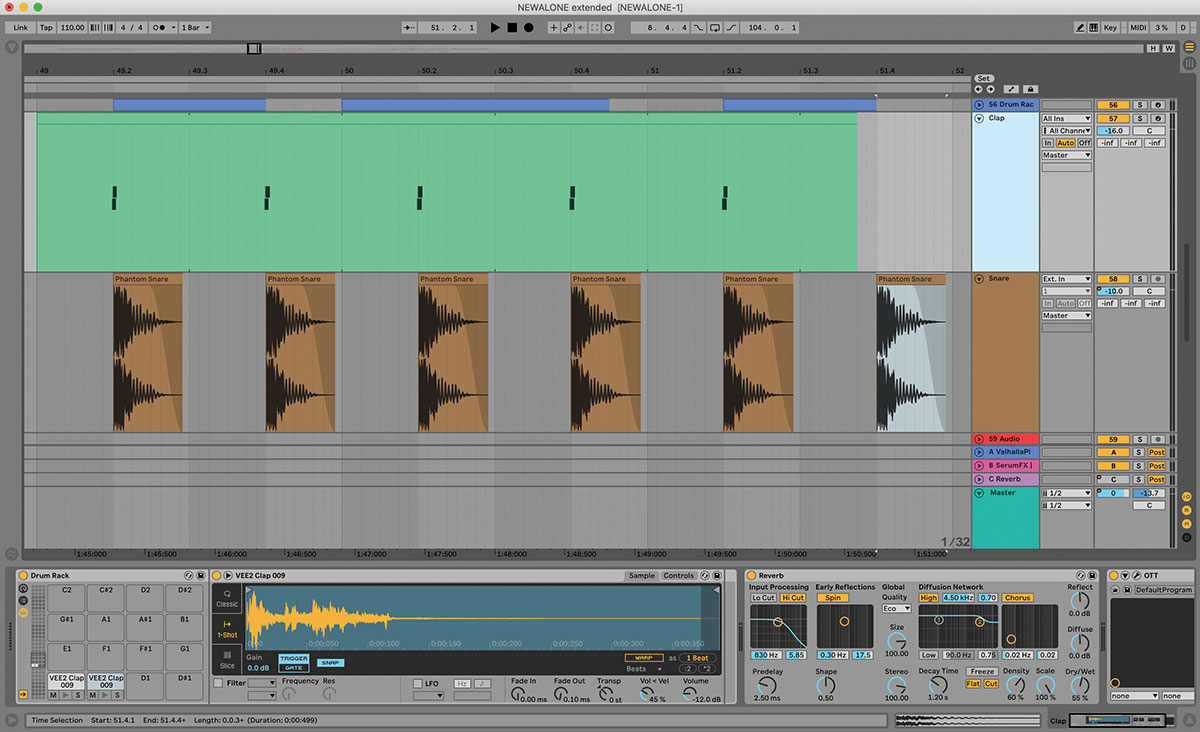

—「NEWALONE(Extended Mix)」も、広がりあるスネアによって曲が特徴付けられている気がします。

Iimori スネアは芯もありつつ、パンと抜けていく感じも必要だと思うのですが、それを1つのサンプルで表現するのは難しいです。この曲でのスネアも2つのサンプルをレイヤーしています。一つは重たいスネアで、高域をかなりカットしています。単体で聴くとポンという膨らみはあるけどシャキッとしていない、こもったサウンド。それにクラップの音を重ねることで、芯となる部分とパリッとさせる部分で構成しました。この曲は“ドッ・タッ・ドッ・タッ”というリズムなので、キックとスネアが重なっていますよね。だからお互いが重なったときに良いバランスになって気持ち良く響くのかということも気にしています。

—音が重なる部分ではダイナミックEQを使ったり?

Iimori お互いにつぶし合ってギリギリでキックが負けて迫力が無くなることも起きるので、その場合はスネアにダイナミックEQを使うことはあります。

—音の広がりはどのように作ったのですか?

Iimori 「NEWALONE(Extended Mix)」では、中~低域を担うこもった音のサンプルはドライに、クラップのサンプルにはリバーブをかけました。基本的にはドライなものとリバーブ感のあるものを組み合わせるように考えています。1つのスネアでパンチもあるし広がりもあるように聴こえるけど、実は2つのサンプルに役割分担をさせてレイヤーしているという感じです。もちろん、スネアをドライにしたい曲の場合もあるので、そのときはリバーブを切りますよ。ほかにも、広がりを持たせたいときはまずダブラー系のエフェクトを使い、イメージが違うようであればダイナミックEQのM/S処理でミッド成分を下げて、リバーブをかけることもあります。リバーブをかけてからM/S処理をすると音像が変になってしまうので、まずはM/S処理からですね。

—カットアップ・ボイスのサチュレーションも曲のフックになっています。エフェクトで表現しているのですか?

Iimori エフェクトを使ったものもありますが、僕はLiveのWarp(編注:オーディオ・ストレッチ機能)で質感を加えることが好きなんです。アルゴリズムのモードが幾つかあり、例えばComplexにするとピッチを変えたときでも違和感がありませんが、Tonesにするとサラサラした質感になったりします。ピッチだけでなく、オーディオをストレッチしてみたり、いろいろと実験をしますね。ボイス・サンプル以外にも、リード・シンセなどで面白い効果が得られるので、ソフト・シンセで打ち込んだフレーズはすぐにオーディオ化してWarpで音をいじることが多いです。

マスタリング・プラグインは

作曲段階から用意しておく

ーミックスとマスタリングも行っていますが、どのように作業をしていますか

Iimori 楽曲制作と一緒に進めていますね。最初にラフ・ミックスを作って、最後にまとめるというやり方はあまり得意ではなくて。ミックスも音作りの一環としてとらえています。低域の処理としてローカットは必要なので、プリセットは幾つか作っています。僕はベースはローカットして、キックはしていません。ローカットをすると余計な低域のふくらみが生まれることがありますし、ローカットをしないことで音の硬さが出ることもある。また、カットしないことで予期しないクリップが発生する場合もあるんです。“ベースがクリップしては軸がぶれてしまうのでローカットを行い、キックは硬さを残したいからカットしない”など、そういうサウンド・デザイン面から考えて処理します。

ーコンプレッサーでの処理は?

Iimori XFER RECORDS OTTを挿すことはありますが、意外と各トラックではコンプを使わないことも多いです。マスタリングでのコンプで賄っている感じですね。コンプを多用し過ぎるとパンチが無くなってしまうんです。ちなみに、マスタリングのプラグインは、作曲段階から用意しています。

ーマスタリングのEQやコンプがかかったまま制作をするのですか?

Iimori はい。その状態でローカット処理などを行うと、最終的なサウンドへの影響が分かりやすいんです。

ーマスター・トラックにはどのようなプラグインを挿していますか?

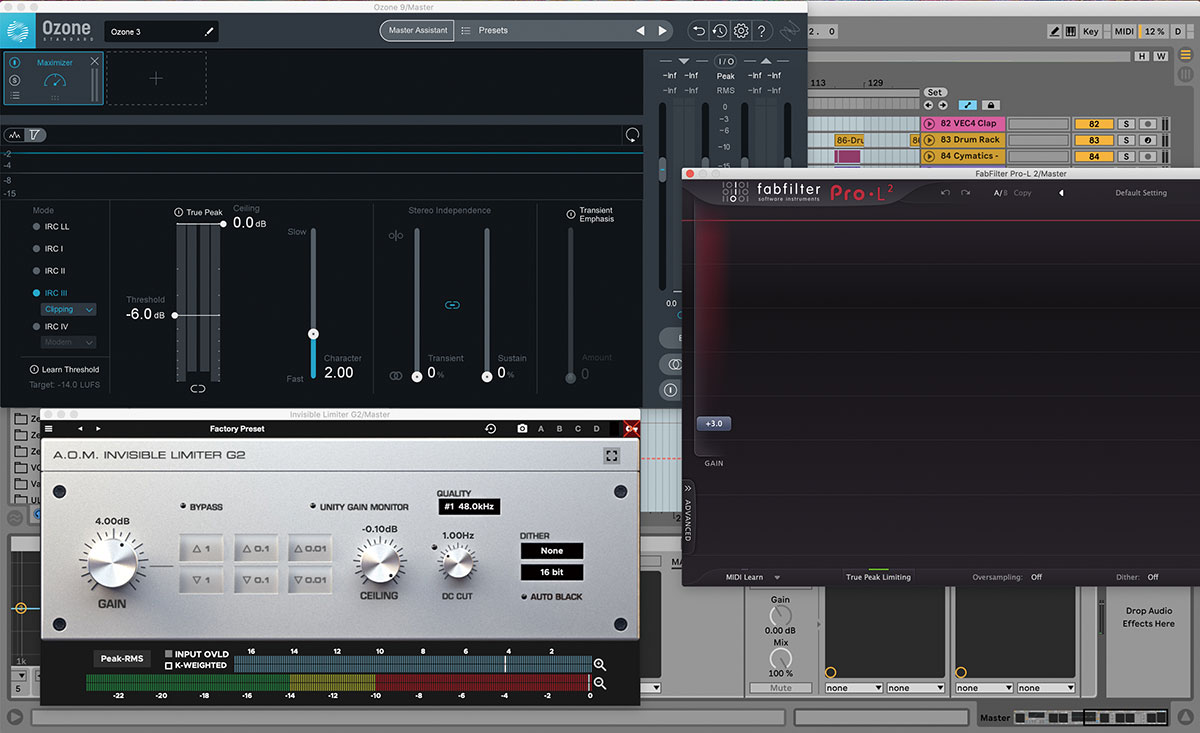

Iimori まずIZOTOPE Ozone 9でリミッティングした後に、FABFILTER Pro-L2とA.O.M. Invisible Limiter G2を少しずつかけています。Ozoneのみでリミッティングしてしまうと、べちゃっとした音像になってしまうこともあって。MKさんがYouTubeの動画で“リミッターを多段がけした方がパンチが出る”と語っていて、実際に試してみたんです。

ーそれぞれのプラグインの役割は?

Iimori Ozone 9は全体的にバランスが取れているプラグインだと思うので、まず最初にリミッティングをして、Pro-L2ではダンス・ミュージックっぽい大胆なリミッティングをします。そして最後に丁寧な処理が行えるInvisible Limiter G2でまとめるイメージです。もちろん作っている曲に合わせて設定は変えますが、自分のテンプレートは用意し、LiveのAudio Effect Rackにまとめて保存しています。

ーそれらを最初から用意しておくことで、作曲段階から最終的な出音を確認できるということですね。

Iimori 最近は、最終的なリミッティングの設定よりも少し弱めた状態で曲を作り、最後に戻すというやり方を採っています。最初から完全な設定にしてしまうと、そのリミッティングを意識し過ぎてトラックの音を作ってしまい、最終的にパンチが足りなくなると感じることがあったんです。最後段のInvisible Limiter G2のGAINを作曲時は2dBにし、最終的に4dBへ戻します。そうすることで、納得のいくパンチが出てくるんです。

ーサンプルの処理からマスタリングまで、完成形をイメージした音作りが大切なのだと分かりました。

Iimori 作品全体としても、名刺代わりになるようなアルバムらしいアルバムにしたいというイメージ通り、表現できることをすべてチャレンジできました。僕がどういうアーティストなのかを分かってもらえる作品に仕上がったと思います。

『DECADE4ALL』

Masayoshi Iimori

TREKKIE TRAX:TRC-11

- D4A(Intro)

- Euphoria(Reprise)

- Punching Down

- Backdown feat. Fellsius

- NEWALONE(Extended Mix)

- I Don't Care feat. Merry Delo

- Tell You

- Runesword

- Seeya feat. gummyboy

- Friday feat. TYOSiN

- Hopez

- Alcohol feat. Relect

Musicians:Masayoshi Iimori(prog)、Fellsius(vo)、Merry Delo(vo)、gu

mmyboy(vo)、TYOSiN(vo)、Relect(vo)

Producer:Masayoshi Iimori

Engineer:Masayoshi Iimori

Studio:プライベート

Masayoshi Iimoriがお薦めするプラグイン3選

XLN AUDIO RC-20 Retro Color

SOFTUBE Saturation Knob

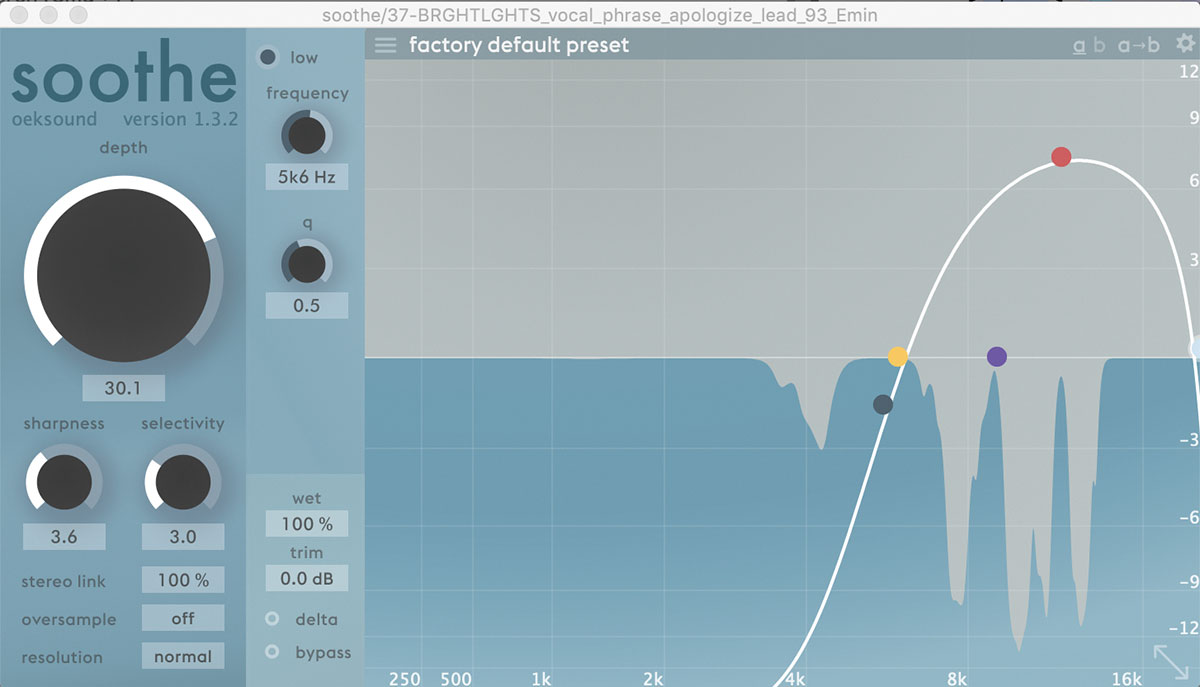

OEKSOUND Soothe