『B-2 UNIT』の録音で「そこの6から」と言われて、それを乗り越えればエンジニアになれるんだと思った

2023年3月28日に坂本龍一さんが他界されて、1年を迎えた。この追悼企画では、ソロ作品を中心に坂本さんと共作したミュージシャンやクリエイター、制作を支えたエンジニアやプログラマー、総計21名の皆様にインタビューを行い、坂本さんとの共同作業を語っていただいた。

1980年代初頭、YMOのアシスタントエンジニアだった飯尾芳史。細野晴臣『フィルハーモニー』がメインエンジニアとしてのデビュー作、後年では高橋幸宏関連の諸作に関わっていたことで知られるが、1990年代以降、坂本の日本でのセッションに携わることも多かった。もちろんアルファレコード時代、飯尾のエンジニア/プロデューサーとしての基礎を形作る上で、坂本の存在も欠かせなかったという。

教授は一番Maj7を響かせるのが上手な人。音をできるだけ間引いてオーケストレーションする

——飯尾さんは、YMOにあこがれてアルファレコードのスタジオ"A"の門をたたき、同社録音部に入ったことで有名です。当然、坂本さんとの出会いもアルファのスタジオ“A”でしょうか?

飯尾 はい。僕が初めて教授に会ったのは矢野顕子さんの『ごはんができたよ』(1980年)のレコーディングで、「HIGH TIME」のシンセブラスをダビングしているところでした。録音部の人にスタジオへ連れていってもらって入ったら、教授がSEQUENTIAL Prophet-5でその音を入れていたんです。教授がいる!と思いましたね。そこで二度見されて「テクノじゃん」と言われたのが最初です。テクノカットで、細いネクタイをしていたので、目を引いたのではないでしょうか。1980年の頭だったと思います。

——そこからだんだん現場に入られていくわけですよね。

飯尾 アシスタントとしてテープのオペレートをしていました。YMOでは『増殖 - X∞ Multiplies』(1980年)が最初だったのですが、その直後に教授の『B-2 UNIT』(1980年)に参加しました。恐ろしかったですね。

——どういうところが?

飯尾 教授は説明が少ない人ですし、二度聞けない。一度話したことを理解しないといけなかった。当時は譜面もなかったし、今のDAWのように小節管理もなければアンドゥもできない。頼りにできるのはカウンターだけでした。スタートが何分何秒、Aメロが何分何秒と全部メモしていくわけです。明確なガイドがあればAメロの4小節目からやってと指示されても大丈夫なんですけど、「そこの6(シックス)から」と言われて、この抽象的な指示に“何だ?その6って?”というところから始まったんです。

——……6とは????

飯尾 6thコードです。自分が今弾いた6thコードのところからと指示を出された。それが教授との最初の仕事だったんですよ。この仕事をやっていくのに、6thやら7thやら9thやら、コードのテンションで指示されて、そこからパンチインできないとやっていけないのかと焦りました。メインエンジニアの小池(光男)さんに相談しても「そんなことはないよ」と言われたのですが、でも“そんなことあった”んですよね。それが分かっていないと絶対できない現場なんですよ。教授が「そこから」と言う“そこ”は間違えた部分のことですが、教授が間違えたかどうか……意図的にそう弾いたのか、本当にミスタッチしたのかなんて僕たちには絶対分からないじゃないですか。だから、その場の流れで、1回目と2回目で違うパターンを弾いているとか、そういうのを少しずつメモしていって。それと、すぐに小さいシンセを買ってきて、自宅でコードの響きを覚えました。今でも、いろいろな現場でパッと聴いてコードがこれで、というのが分かるようになったのは、教授の“6”という言葉が始まり。何が来るか分からない恐怖というか、足を引っ張りたくなかったですから。

——そこで勉強したからこそ、プロデューサーとしても活躍するその後の飯尾さんがあるように思いました。

飯尾 それが当たり前だと思っちゃったんですよね。エンジニアとはどういうものかなんて誰かが教えてくれる時代でもありませんでしたし、それを乗り越えればエンジニアになれるんだとばかり。

——それでも、坂本さんが直接「これを勉強してこい」と言うわけではない?

飯尾 そうですね。教授はいったん自分の言葉で言うタイプですよね。それは晩年までずっとそうだった。自分の通常の言葉で話してみて、こちらが理解できていなかったらちょっとは説明してくれるという。段取りもあるので細かなことを聞きたいとは思うんですけど、“察しろ”というオーラが出ているので、ずっと察してましたね。あと、声が小さいので、音を出しているときに何か言われても、ほぼ聞こえない。だから読唇術ができないといけないんじゃないかと思うくらいで、外国人と話すより大変だったかもしれない(笑)。プレイバック中に教授に「あとはどんな音を入れるんですか?」と質問したら、宙で鍵盤を弾く手つきだけやって「こんな感じ」と言われたこともありました(笑)。だから、教授が頭の中で“こうだ!”と思っていることを察するのが、最初の使命であったと思います。

——そんな難しい現場でも、飯尾さんは途中で投げ出したりしなかったんですね。

飯尾 意地悪やハラスメントではないので。全く。そしてやっぱり、教授はかっこいいんですよね。YMOの3人の中では一番真似したくなるタイプ。制作時のことで言えば、リズムの取り方とか。教授はシンセを弾いているとき、右足で8分音符を刻み、左手はピッチベンドの脇で2分音符をたたきながら弾いているんです。横でじっと見ていて、なんでそういうリズムの取り方をするんだろうと思いながら真似てみたり。Prophet-5のノブを上からのぞき込んで、ちょっとずつ変えて音を作っている姿とかも真似したくなるんですよ。卓の前に座っているときの教授の姿勢とか椅子の高さとか、そういうのも真似して座ってみたりすることもありました。背もたれにもたれないで浅く座って、背筋をピンと伸ばして、椅子を低くして。

——音楽的なことで、当時気がついたことは?

飯尾 当時はYMOや教授の現場しか知らなかったのですが、振り返ってみると、めちゃくちゃ音が少ない人だったと思います。例えばFMaj7コードをポーンと弾いても、2音しか押さえてなかったということがいっぱいあったなと。僕は、教授が一番Maj7コードを響かせるのが上手な人だって思うんです。メロディやベースラインやシーケンスなどとの関係で、音を抜くとか、そういうのは普通にやっていたなと。Prophet-5が主だったので、5声の中でどれだけ音を間引いて、いいオーケストレーションにするかを考えていたんだと思います。

ツアー作品のミックス中「後はよろしく」。日本とやり取りする状況での判断だったと思う

——その後、坂本さんはアルファから離れ、渡米もされて、しばらくは飯尾さんが坂本さんの現場に立つことはなかったわけですが、1990年代からまた国内のセッションに飯尾さんが呼ばれる機会が出てきます。

飯尾 ミディ時代の『Field Work』(1985年)とか、Virginでの『Beauty』(1989年)の国内レコーディングには参加しましたが、その後は少し空いていたかもしれないですね。1990年代は、レコーディングの合間に、ISDN通信での音の伝達精度をNTTへ一緒に行って確認したりとか、あるいはALESIS ADATでノイズの影響がどのくらい出るのかとか、よく検証したりしていました。当時、中谷美紀さんや(坂本)美雨ちゃんの作品も教授がプロデュースしていたじゃないですか? そういうプロデュース作のレコーディングのときとかに、そんなテストをすることが多かったです。でも、それとは別に何回かそういう検証の機会があったりもしました。そんなふうに、当時はデジタルとか通信とかに可能性を感じてこだわってやっていたんですよね。会うと必ず、情報があったらちょうだいねと言われていましたし。

——当時、日本でのダビングに、坂本さんが立ち会わないケースも多かったのでは?

飯尾 そうですね。特に何も言われず、お任せで。すごいなと思ったのは、何かのライブツアー……『"sweet revenge" Tour 1994』(1995年発売)のミックスだったかな? まだアナログ卓でミックスしていて、トータルリコールできないころです。初日に教授が来て、ライブ録音だからまだ1曲も完成もしていない状態で、「明日から台湾に行くのでよろしくね」と言って、出発してしまったんですよね。教授が最終確認をしないのに、そのまま製品になるんだ……と当時は不安になりました。

——坂本さんは、エンジニアがいても自分でフェーダーを握ってミックスしていたと何度か聞いています。一方で、自分がスタジオで積み上げていったものと、ライブ演奏のものとでは考え方が違っていて、後者の場合は一定のクオリティに達していれば、それでいいと考えていたのかもしれませんね。

飯尾 そうだと思いますよ。何年か後にまた違うライブ作品のミックスをやったら、「今回はもうちょっと臨場感がある感じにしようかな」とだけ言ってまた帰っていきました。そのときも「後はよろしく」と。今だったら、ファイルを送ってチェックしてもらえますが、当時は教授自身がアメリカに住んでいて日本とやり取りをする状況になった時点で、ある程度は任せない限りできないと判断していたと思うんです。

「RYDEEN 79/07」の2ミックスにエフェクトをかけて「使えるところがあったら使って」と渡された

——2000年代に入ってからも、坂本さんの国内のセッションでは飯尾さんが呼ばれることが多かったと思います。

飯尾 KONISHIKIさんとのNHK『にほんごであそぼ』(アルバム『ええじゃないか日本』/2013年)のようなコラボとか、サントラとかが多かったと思います。でも、部分的に関わることが多かったから、自分が本当に何をやっていたのかは覚えていないことが多いかな。

——その意味ではむしろアルファ時代の方が、流れを全部見ていられたわけですね。

飯尾 ただ、その一部を見ても全部見ているのと変わらないくらい、昔と同じことをやっているというか、久しぶりにパッと会ってもずっと一緒にいたような感覚にすぐなりました。僕の中の希望的観測ですが、18歳か19歳の、いわば丁稚時代からずっと教授にくっついて仕事をしていたので、最後までずっとその関係性でいてくれたんじゃないかと。だから後年、教授が僕のことを呼び捨てじゃなくて“飯尾君”と呼んでいたのは、ちょっと寂しかったりしました。そういえば、教授が大貫妙子さんとの『UTAU』(2010年)を制作する前に、僕の姉が亡くなって実家に帰っていたんですけど、教授からE-Mailが来て、“悲しみの中、ごめんね。北海道のいいスタジオ知らない?”と。当時、バーニッシュのエンジニアだった植松(豊)君が芸森スタジオを管理していて、彼が“自信を持って薦められます”と言うので、教授にそう返事を出したら、結局芸森スタジオで録ることになって。

——そういう昔からの関係性があるから、飯尾さんには相談しやすかったのかもしれないですね。

飯尾 そうですね。だから、そうやって言ってくれることが僕にとってはうれしかったです。そういえば、YMOの「RYDEEN 79/07」(2007年)のときも、ミックスの確認には教授しか来なくて。ミックスが終わったら「ちょっとデータちょうだい」と言われて。教授が自分のMacでその2ミックスに面白いエフェクトをかけて、「これ、使えるところ使って」と戻されたんです。確か、2カ所くらい使いました。あと、HASYMO「Tokyo Town Pages」(2008年)は、音響ハウスで3人が集まったんですが、シンセがなくて、生楽器だけで、ちょっとすごい不思議なレコーディングでした。クリックなしのセッションから始まって、30分録ったら終わる。それを元に僕が(高橋)幸宏さんのドラムを編集して渡したら、教授からE-Mailが来て「東京中の音を録ってきて」と。EDIROLのポータブルレコーダーを買ってきて、自動販売機の音とか、ガソリンスタンドで給油する音とか、”ピッピッピッピー”という警告音や”ありがとうございます”という応答音声などを録ってきました。教授からそういう指令が来るのも、僕はちょっとうれしかったです。

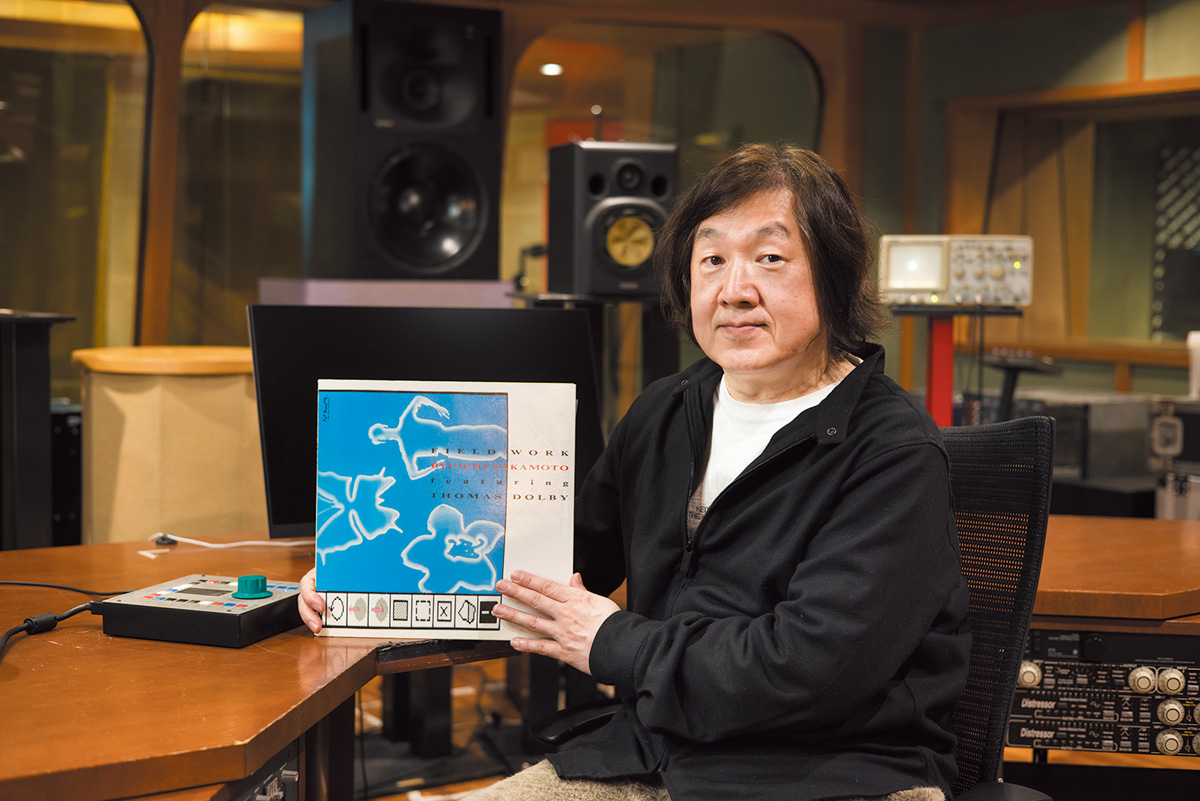

——今回、皆さんに坂本さんの作品、可能であればご自身が参加されたものを持って写真に写っていただきたいとお願いしています。飯尾さんからは、ご自身が参加される以前の坂本龍一&カクトウギセッション『サマー・ナーヴス』(1979年)がいいとご希望を伺いました。

飯尾 教授を好きになったのがこのカクトウギセッションと、KYLIN。アルファに入る前、YMOを認識したかしないかのころに好きになったんです。当時買って、今でも持っているので持ってきました。実際現場で仕事して教授から受けた影響は仕事としての影響にとどまると思いますが、リスナーとして当時受けた影響は、音楽そのものというか、もっと大きな括りで受けている。だから、“教授から受けた影響”と考えると、このアルバムかなと思ったんですよ。

【飯尾芳史】1960年生まれ。1979年アルファレコード録音部に入社。当時のYMOや坂本龍一作品でアシスタントを務める。1982年細野晴臣『フィルハーモニー』で、エンジニアデビュー。1983年からフリーランスに。直後に渡英し、トニー・ヴィスコンティのスタジオに籍を置き、エンジニアリングやプロデュースを学ぶ。近年は矢野顕子、大貫妙子、THE BEATNIKS、渡辺美里、藤井フミヤ、竹内まりや、松たか子、のん、外道などの作品で手腕を奮ってきた