龍一は“教授”と呼ばれていたけれども、彼は決して教師のように指示することはなかった

2023年3月28日に坂本龍一さんが他界されて、1年を迎えた。この追悼企画では、ソロ作品を中心に坂本さんと共作したミュージシャンやクリエイター、制作を支えたエンジニアやプログラマー、総計21名の皆様にインタビューを行い、坂本さんとの共同作業を語っていただいた。

アルヴァ・ノト名義で活躍するカールステン・ニコライ。坂本とは、自身のレーベルNOTONで共作を多数リリースするほか、ライブやインスタレーションも数多く共にした。坂本の著書『僕はあと何回、満月を見るだろう』(新潮社/2023年)で、“親友”と呼ばれる彼にも取材を試みた。

龍一からは一つのテーマに集中することと、マルチタスクで制作することを学んだ

——坂本さんと初めて会ったときのことを教えてください。

ニコライ 私が最初に龍一に会ったのは東京のスパイラルで行われた『EXPERIMENTAL EXPRESS 1998』というイベントで、私はオヴァル、ポーター・リックス、池田亮司と一緒にパフォーマンスをした。終演後、亮司が龍一を紹介してくれて、アフターパーティの会場で少しだけ話をした。その場で彼は、私のパフォーマンスを見て、彼が当時取り組んでいたボサノバのリミックスプロジェクトへ参加しないか?と誘ってくれたんだ(後にMorelenbaum2/Sakamoto「Insensatez(Alva Noto Remodel)」としてリリース)。その場でE-Mailアドレスを交換して、私たちは頻繁にやり取りすることになったんだ。

——それ以前に坂本さんの作品に触れたことは?

ニコライ 当初、私は龍一の広範な音楽性について詳しくは知らなかった。この時期には日本でしか入手できないリリースが多かった……音楽ストリーミングなど存在していなかったから。それでももちろん、YMOや彼が手掛けていた映画のサウンドトラックについては知っていた。でも、彼の活動の細部、特に実験的な作品についてはあまり知らなかったんだ。彼がピアノにこれほど強いこだわりを持っていたこともね。

——E-Mailでの共作はどのようなものだったのでしょうか?

ニコライ 最初にファイル交換を行ったとき、彼が私に送ってくれた膨大な量のサンプルの中身は、主にエレクトロニックな素材で、その中に一つだけ、ピアノの短いフレーズがあった。私はこのピアノのサンプルに基づいてスケッチを作り始めた。それを龍一に送り返すと、彼はそれを聴いて、より多くのピアノの即興演奏を素材として私に送ってくれたんだ。1曲完成するたびに、彼は新しい素材を送ってくれた。これは後にリリースする『VRIOON』(2002年)の「NOON」に発展していった。こうした蓄積がフルアルバムになるかもしれないと気づくまで、1年以上にわたって、コンスタントにやり取りを続けた。二人ともシャイだから、このやり取りを何のためにしているのか……リリースを前提としたプロジェクトなのか、それとも私たちのためだけの創作なのか、そういったことについて話はしないままで。あるとき、当時龍一がリリースした作品を聴いて、我々が共作したものと近い何かを感じたんだ。それで、私は彼に、私たちのコラボレーションを、私のレーベルでリリースするのがよいのではないかと相談し、彼はすぐ同意してくれた。

——実際に顔を合わせて制作するようになったのはその後からでしょうか?

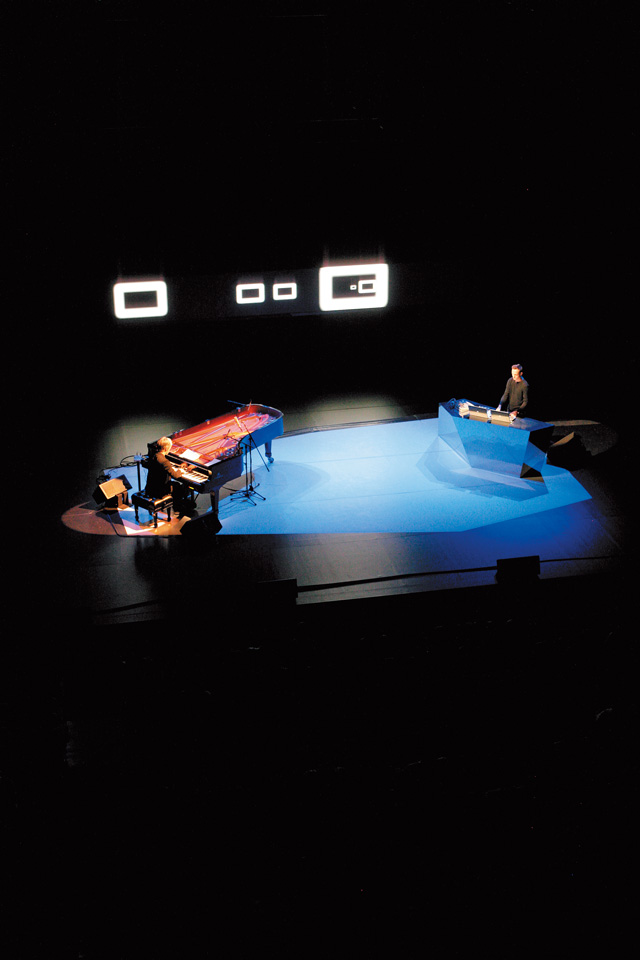

ニコライ 『VRIOON』をリリースすると、ライブパフォーマンスとしてできないのか?という声が周囲から挙がってきて、龍一も前向きだった。そこで私は、ライブのためのコンセプト、電子楽器、ソフトウェアを考えた。当時私はベルリンに新しいスタジオを借りたばかりで、とても美しい古い印刷所を改装して、自分のスタジオにしたんだ。まだスタジオの中は全くの空っぽで、ギャラリーのような空間だった。そこへグランドピアノを運び入れて、龍一に来てもらってコラボレーションを開始し、即興でレコーディングを行い、さらにライブでのコラボレーションのアイディアに向けてリハーサルも始めていた。ツアー中は録音済みのスケッチを使った。ステージでの実験的なパフォーマンスについてアイディアを出し合っていたけれど、ツアー中だったし、サウンドチェックのためにあちこちのスタジオを借りて作業していたので、次のアルバムについてのはっきりとしたイメージはまだなかったんだ。スイスでは微分音調律がされたピアノを借りたりもした。彼の微分音のアイディアに基づいて、新しい作品の制作もした。非常に有機的なもので、同時期に大規模なインスタレーション作品『syn chron』(2005〜2006年/YCAM)にも取り入れた。龍一も見に来てくれて、セットアップしているときにインスタレーションの場で演奏したりもした。印象的な出来事だったね。

——坂本さんとのコラボレーションは、あなたにも新しい視点をもたらしていったのではないですか?

ニコライ 龍一の最も印象的な部分は、私たちのコラボレーションにおける彼のオープンさと、彼の非常に穏やかで身軽なアプローチだと思う。当初、龍一と私が持つコンテクストはかなり違っていた……私はクラシック音楽の記譜法については知らなかったからね。だから、我々の共通言語を見つける必要があった。そこで龍一は、音楽的構造と時間とサンプリングの観点から、周波数と楽音について教えてくれた。これが我々のコラボレーションのために非常に役に立った。古典的な楽器とコラボレーションする場合の方法として、共通言語を持つことが重要だということをね。個人的には、龍一がベルリンの建築物を愛し、彼がベルリンに滞在しながらこの街が抱いていたクリエイティブで温かな雰囲気の中で一緒に制作したのは素晴らしいことだったと思う。私のスタジオはまだアコースティック面で万全ではないころだったから、『INSEN』(2005年)の「BERLIN」では私たちがここで録音したピアノが聴けるが、耳を澄ますと外の鳥の声が聴こえるはずだ。

——そうやって坂本さんと膝を突き合わせて制作する中で、坂本さんの仕事ぶりを見て、感じたことは?

ニコライ ステージでの演奏は、録音した曲をその場で再構成し、即興の余地を残していた。私はサウンドだけではなくビジュアルを作らなければならなかったし、それ自体はうまくいったのだけれども、ステージ上で龍一とコミュニケーションをもっと取れるようにしておくべきだという反省点も当初はあった。そんなときに、本当に驚いたのは、龍一が本当に仕事に対して献身的な態度で臨んでいて、かつ時間に追われるようなことがなかったことだ。彼は複数のことを並行しつつ、純粋なまでに集中していた。アーティストは1つのテーマに集中しなければならないこと、それと同時に、複数のことをマルチタスクで制作しなければならないことを龍一から学んだ。そして、彼がコンピューターに蓄えていた膨大な音楽アーカイブからも学ぶことが多かった。例えば、龍一は19世紀から20世紀初頭の非常に珍しい実験音楽をたくさん聴いていたし、広範な知識を持っていた……特にピアノを普通ではない音に変える方法などについて。こうした時間を共有することが、私たちのコラボレーションを実りあるものにしたと思う。

Photo:Hiroki Obara

ステージで何年にもわたって築き上げた、ほとんどテレパシーのようなコミュニケーション

——後年になると坂本さんはステージで、次第に通常のピアノ演奏だけでなく、ピアノの内部奏法やさまざまな物体を使って音を出すようなことも行うようになりました。

ニコライ 龍一は常に、ピアノやクラシックの文脈の外にある楽器に興味を持っていた。珍しい音を生み出す楽器を真剣に探していた時期もあったが、それはほんの一瞬だけで、さらに音響彫刻や興味深い音を発する物体など、“楽器以外のもの”も手にするようになった。恐らく、メロディックなアイディアよりも、ソニックがもたらすサウンドの質に関心が向いていったんだと思う。彼は恐らく、ジョン・ケージの古典的な伝統に従ってピアノを扱い始め、ピアノとその可能性を修正し、さらに音を生み出すために可能なすべてを取り入れたんだろう。ニューヨークのグラスハウスで即興演奏した『GLASS』(2016年/2018年に音源化してリリース)のように。彼は小さい金属部品、鋼球、ゴムボールなどがたくさん入った小さな道具箱を持っていた。いつもとは違うやり方だったけれど、私はそれほど驚きはしなかった。彼はずっと新境地を開拓することに興味を持っていたからね。私も若いころはフリージャズやインダストリアルミュージックをよく聴いていたし、そこでは音を発する機械が楽器になっていた。これは予想だけど、彼が映画音楽の仕事でやっていたスコアリングに対する反動でもあったのではないかとも思う。スコアリングはほぼオーケストラ、つまりクラシック楽器を使用したものだから、それ以外の局面では新しいサウンドや、アイディアを探していたのではないだろうか。

——そうした坂本さんとの試みは、あなたの電子音を使ったアプローチから、新たな一歩を踏み出すことになったと思います。具体的なアドバイスを得たことはありましたか?

ニコライ 多くの人は、龍一を教師のような存在だと思っているかもしれない。確かに“教授”と呼ばれていたけれども、彼は決して、何をすべきかを指示する教師のような態度を示したことはなかった。実のところ、彼は子供のように好奇心旺盛で、いろいろな物事で遊んだり、学ぼうとしていた。もちろん彼は多才で、豊富な経験を持っているアーティストだ。だけど、学習するというより、彼は創造的な状況に身を置くことに興味を持っていたのだと思う。最も幸運だと思うのは、彼の創作プロセスに遊び心と試行錯誤が大きな役割を果たしているのを見られたことだね。

——坂本さんから教わったというより、制作を通じたコミュニケーションが、あなたに新しい視座をもたらしていたというわけですね?

ニコライ その通りだ。例えば私のソロ『XERROX』シリーズ(2007年〜)は、私が龍一に会わなかったら、決して実現しなかっただろう。当初、私はメロディックなものや、既成の音楽的な文脈のものと結びつくようなものを拒絶していた。しかし、龍一とコラボレーションをしていく中で、この種の抵抗は必要ないと気がついたんだ。古典的な記譜法やメロディックな要素、倍音構成などは、より自由になるためのツールだということをね。龍一とのコラボレーションで、私の視点は完全に変わったと思う。この種の領域へ恐れず飛び込むことは、私にとって最大の学習のプロセスになった。

——坂本さんとの共作で最も気に入っているものは?

ニコライ 私にとっては『INSEN』が最も象徴的だと言えるかもない。それを超える作品がほかにあったとしても、我々の共演歴でも、音響面でも、出発点だったからね。もう一つは『GLASS』。とても美しく、我々のパフォーマンスの中に信じられないほどの魔法がかかったような瞬間が幾つもあった。私たちは一度もリハーサルをしなかったし、構成やパフォーマンスの展開についてさえ話したことはなかった。これはステージ上で私たちが何年にもわたって築き上げた、沈黙による、ほとんどテレパシーのようなコミュニケーションだったんだ。

【カールステン・ニコライ】1965年生まれのドイツ人アーティスト。アルヴァ・ノト名義での電子音楽作品を自身のレーベルNOTONから多数リリースするほか、音楽とアートと科学を横断する数々のインスタレーションや作品を発表している。坂本とは『VRIOON』(2002年)、『INSEN』(2005年)、『REVEP』(2006年)、アンサンブル・モデルンと共演した『UTP_』(2009年)、『SUMMVS』(2011年)を共作したほか、ライブ共演も多数。ライブ録音作品として『GLASS』(2018年)、『TWO』(2019年)がある