前項「AIで進化する作曲&DTM|①音楽制作 × AIの現在とこれから」にて、AIツールを取り巻く現状がどのようなものかを理解いただいたところで、ここからはAIツールをプロの方々にレビューしていただこう。彼らの目を通して、制作ツールの進化とクリエイティビティへの影響を考察してみたい。トップバッターは、作編曲家/キーボーディストのおおくぼけいだ。

おおくぼけい

【PROFILE】作編曲家/キーボーディスト。アーバンギャルドのメンバーとして活動するかたわら、戸川 純 avec おおくぼけい、頭脳警察、大槻ケンヂのオケミスなどのプロジェクトに参加する。作曲家/アレンジャーとしても活動し、ソロピアノ作品も連続リリース。

Axart Software AutoBeat

#作編曲 #プラグイン

さまざまな音楽ジャンルのドラムパターンを無限に生成

ドラム打ち込みの効率化や作編曲のアイディア出しに役立ちます

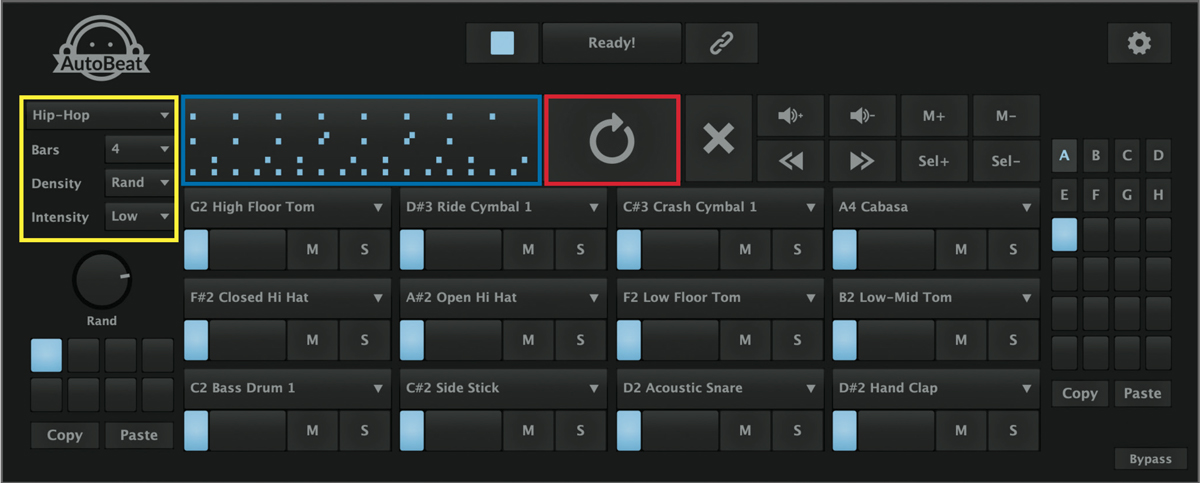

Axart Software AutoBeatは、AIを活用して無限にドラムパターンを生成できるMIDIジェネレーターです。ドラム音源にルーティングして、最大12トラックまでのシーケンスを同時に生成&走らせることができます。使い方は、画面左上のメニュー(黄枠)から音楽ジャンルや小節数などを選び、画面中央にある生成ボタン(赤枠)をクリックするだけ。音楽ジャンルはヒップホップ/ハウス/テクノ/ダブステップなどクラブ系のものがメインですが、“Randam”や“Mixed”を選択すれば、ジャンルにとらわれないパターンを生成可能です。Barsで生成フレーズの長さを、Densityでフレーズの密度を、Intensityでフィルの入れ具合を調整できます。

画面中央下部には12個のシーケンスタブに各ドラムキット名が割り当てられており、ソロ/ミュートやパンニング、音量を調整することができます。デフォルトではC2にBass Drum、D2にAcoustic Snareという設定になっていますが、ルーティングした音源がGMパーカッションマップになっていない場合は個別に調整する必要があるでしょう。もちろんドラム音源だけでなく、ソフトシンセやサンプラーなどをトリガーしても面白いと思います。

好みのドラムパターンが生成されたらパターン画面(青枠)をDAWにドラッグ&ドロップするだけで、MIDIデータとしてエクスポート可能。さらにそれを調整すれば、

より細かいドラムパターンを展開することもできます。普段ドラムパターンをMIDIの打ち込みで作っていて、ワンパターンに陥りがちな方は特に、このAutoBeatを導入すれば変革をもたらすことができるでしょう。幅広いジャンルのビートを無限に生成してくれるため創造性に制限がなく、常に新しいインスピレーションを得ることができます。またドラム以外の音源と併用することで、想像できないようなフレーズに出会えるかもしれません。煩わしいMIDI打ち込みが苦手な方でも、これからはAutoBeatがあれば“ワンクリックでドラムパターンを生成し、DAWへドラッグ&ドロップ”するだけ。AutoBeatはドラムパターン作成を効率化し、作編曲を次のレベルへと押し上げてくれるAIツールでしょう。

REQUIREMENTS

Mac:AU/VST3に対応のホストアプリケーション、macOS 10.13〜13、intel Core i5以上のプロセッサーおよびApple Siliconに対応、4GBのRAM

Windows:VST3に対応のホストアプリケーション、Windows 10以上(64ビット)、intel Core i5以上のプロセッサーおよびAMDマルチコアプロセッサーに対応、8GBのRAM

共通:1GB以上のディスク空き容量、インターネット環境(インストール時)

magenta DDSP-VST

#作編曲 #プラグイン

オーディオ信号をあらゆる楽器の音へリアルタイムに変換

世界で一つだけのユニークな音色も生み出すことができるでしょう

Googleのmagentaプロジェクトからリリースされた、ソフトシンセのDDSP-VST。オーディオ信号をさまざまな楽器の音色に変換することができます。入力ソースはオーディオ信号なら何でもOK。ギターをお持ちの方はギターで、マイクをお持ちの方は声で試してみるといいでしょう。

セッティングとしては、DAWのオーディオトラックにDDSP-VSTをインサートすれば完了です。画面上部のメニューから、変換したい楽器名を選ぶことができます。このメニューにはフルート、バイオリン、トランペット、サックスといったオーソドックスな楽器のほか、非常にリアルなボーカリーズ(スキャット)を再現することができるVowelsなどもあります。音色の調整は、画面中央に見える四角形の枠を動かすことでコントロールできます。これによって、さらにイメージに近い音色にすることもできますし、逆に聴いたことのないような興味深い音色にすることも可能です。

また、一般的なプラグインと同じようなパラメーターも装備。画面下部のControlsタブ(赤枠)にはPitch Shift/Harmonics/Noise/Output Gainといった4つのパラメーターが、EffectsタブにはReverb Size/Reverb Damp/Reverb Wetといったリバーブに関するパラメーターがあります。楽器によってはEnvelopeタブが用意されており、より細かい音色調整や雰囲気作りを行えるでしょう。

さて、ここまで読み進めて“どこがAIなの?”と疑問をお持ちになる方もいるかもしれません。DDSP-VSTの核となるのは、ニューラルオーディオ合成を用いたあらゆる楽器音色の生成部分です。つまりAI技術により実際の楽器と同等、あるいはそれ以上に精密な音色を創出することができます。なお無償のWebトレーナーを用いれば、magentaプロジェクトに貢献しつつ、独自の音色モデルを訓練&作成可能です。このプロセスを通じてさらにリアルな、または世界で一つだけのユニークな音色を手に入れることができるでしょう。これからは多くの楽器や音源を持っていなくても大丈夫。DDSP-VSTがあれば、あらゆる楽器のサウンドを音楽制作へ簡単に取り入れることができるようになります。

REQUIREMENTS

Mac:AU/VST3に対応のホストアプリケーション

Windows:VST3に対応のホストアプリケーション

guk.ai sistema

#作編曲 #プラグイン

テキストプロンプトに基づくシンセサウンドを自動生成

音色探しのプロセスに革新をもたらす可能性を感じました

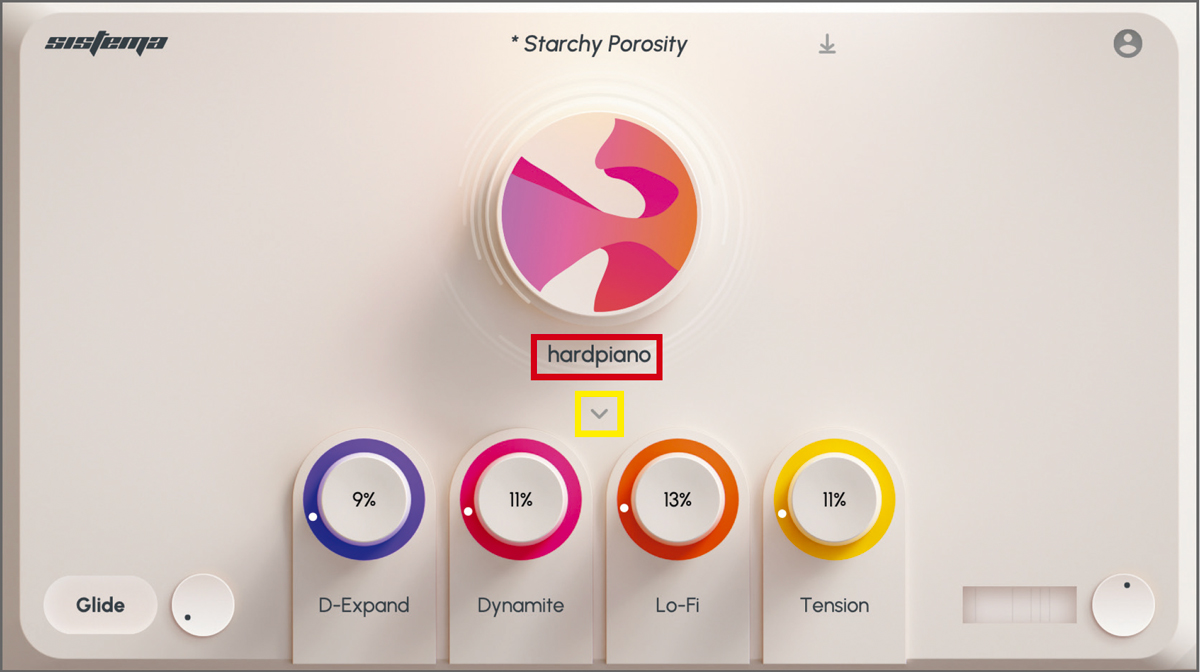

guk.ai sistemaは、ユーザーがテキストプロンプトを入力することで、それに沿ったシンセサウンドをAIが生成してくれるプラグイン。使い方は非常にシンプルです。画面中央の生成ダイアルの真下にあるプロンプト部分(赤枠)をクリックすると、SOUND ENGINE画面が現れます。

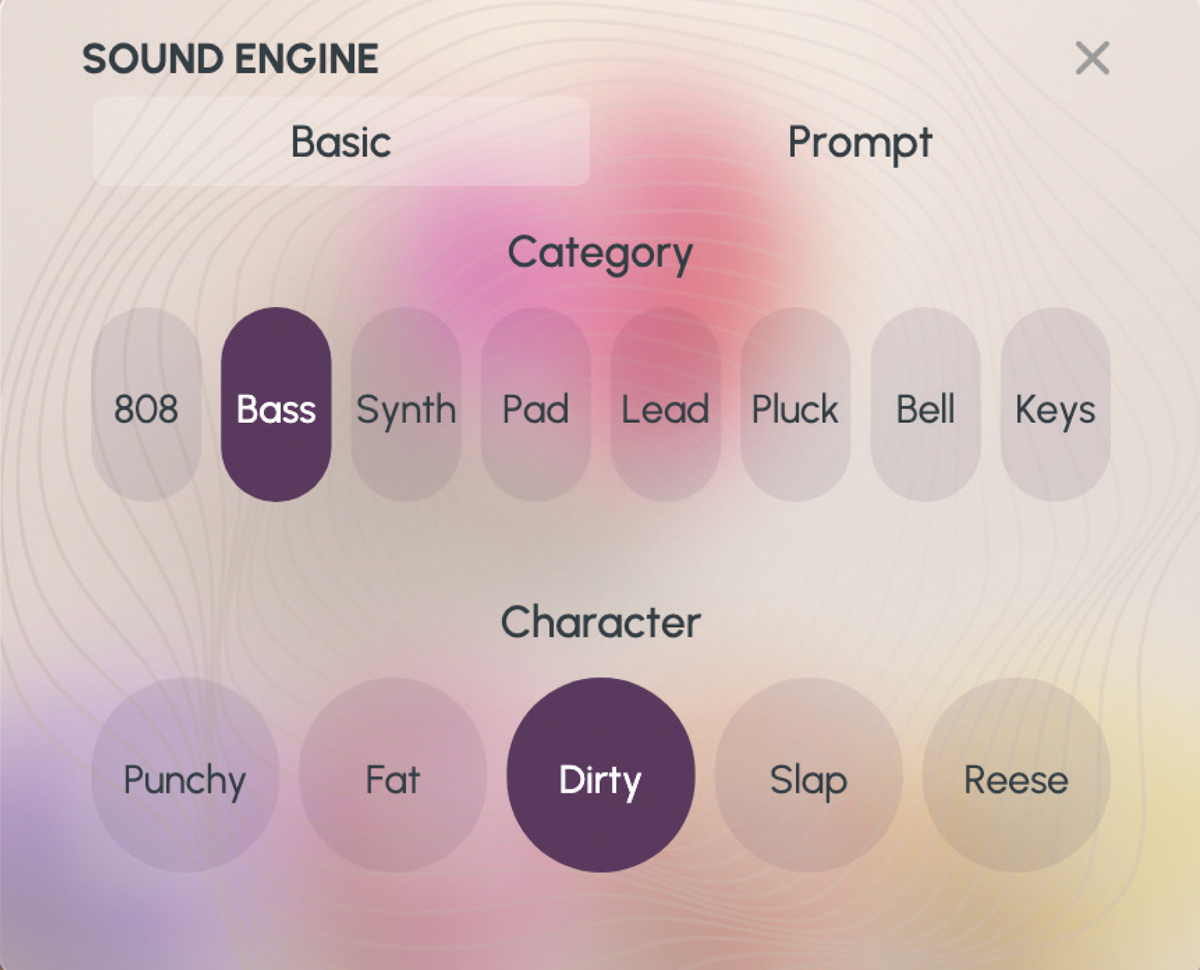

そこでPromptタブを選択すると入力欄が現れるので、“Hard Piano”や“Pure Pluck”など、望む音色をテキストで入力しましょう。するとAIがその音色を自動生成してくれます。一方のBasicタブでは、CategoryセクションとCharacterセクションからイメージに近い内容のボタンを選択するだけでOK(上掲の右の画面)。どちらの方法においても、生成された音色が気に入らない場合は希望の音色が得られるまで生成ダイアルをクリックし続けましょう。プロンプトは英語入力なので、望む音色を入力する際は少しコツがいると感じましたが、Basicタブで生成を繰り返すだけでも多様な音色を提供してくれます。いずれにせよAIがプロンプトに近い内容の音色を繰り返し生成してくれるため、求めるサウンドを見つけやすいです。

メイン画面下部には、4つのエフェクトセクションを装備。Aura/Darkness/Boost/Tension/Dynamite/Spade/Massive/D-Expend/Lo-Fiという9種類のエフェクトから、最大4種類を設定することができます。エフェクトはどれも個性的でかかり具合も抜群。エフェクト名から効果を想像し、直感的に使ってみるのも面白いでしょう。もちろん、エンベロープ/LFO/フィルターといった一般的なシンセサイズ機能も備えており、それらは“∨”ボタン(黄枠)をクリックすることで出現します。ちなみにグライドだけは、AI生成で変化しない設定になっているようです。そのため最初はグライド値を0に設定しておき、音色の生成後に、演奏スタイルやフレーズに合わせて画面左下のGlideノブで調整すると、音楽的なサウンドを表現できるでしょう。

今や、シンセの音色は“作るよりも選ぶ”ことが最初の課題のようになってきておりますが、sistemaでは音色をテキストプロンプトでAIに生成させることができるため、音色探しのプロセスに革新をもたらす可能性を感じました。

REQUIREMENTS

Mac:AU/VST3に対応のホストアプリケーション

Windows:VST3に対応のホストアプリケーション

共通:30MB以上のディスク空き容量、インターネット環境(インストール時および使用時)

Suno Suno

#作編曲 #Webサービス

歌詞や音楽ジャンルからボーカル入りの楽曲を作り出す

汎用性が高いため作曲支援ツールとしての利用は有効

歌詞/音楽ジャンル/曲タイトルを入力するだけでボーカルを含んだ楽曲を生成するWebサービス“Suno”は、SNSでも話題になったのでご存じの方も多いかもしれません。Sunoには無償版/プロプラン/プレミアプランという3種類のサブスクリプションがあります。無償版では毎日50ポイントが付与され、それを使って5回の曲生成が可能。1回につき2曲が生成されるため、合計10曲作れます。ポイントを使い切ると翌日に回復し、また5回の生成が可能です。ただし、無償版ではこれらの商用利用は不可となっています。

Sunoへログインするには、Discord/Google/Microsoftのいずれかのアカウントが必要です。ログインすると“探検する”という画面になり、生成された人気曲が一覧表示されます。まずはこれらの曲を聴き、各曲の詳細欄に記載されたテキストプロンプトを参考にしながら曲生成を試してみるのが良曲を作る近道でしょう。曲生成をする場合は、“作成する”という画面に移動します。曲の説明を入力するだけで曲生成が行えます(日本語に対応)。カスタムモードをオンにすると、歌詞/音楽スタイル/曲タイトルを入力できるようになり、より精度の高い曲生成が可能です。簡単ですね。

曲を生成してみたところ、予想以上に良い作品ができました。AI生成というとワンパターンなものを想像しがちですが、意外な展開を見せることもあり、作曲家から見れば複雑な気持ちになることもあるでしょう。ただしSunoで生成した音楽を“プロレベルのクオリティ”にするには、プロンプトの書き方に若干の工夫が必要だと感じました。

従って、Sunoは作曲支援ツールとしての利用であればかなり有効ではないかと思います。例えば生成された楽曲のコード進行やメロディの一部を活用したり、曲展開を参考にすることができるでしょう。また異なるジャンルの要素を組み合わせた楽曲を生成させ、それを参考にするというのも面白いのではないでしょうか。課題としては、AIによる曲生成では独自のサウンドやアーティスト性を出すのが難しい場合があるということ。ユーザーはこの点を踏まえた上で、良い活用方法を見いだすことが重要になってくるでしょう。を次のレベルへと押し上げてくれるAIツールでしょう。

REQUIREMENTS

Mac/Windows共通:インターネット環境