AIツールはあくまでアシスタント。それを使いこなすのは“人間だ”という認識でいます

近年、AI(人工知能)は目覚ましい進化を遂げ、音楽制作の世界にも革命的な変化をもたらしています。かつては複雑で時間を要した作曲/編曲/ミックス/マスタリングというあらゆるプロセスは、AIの力を借りて容易かつ迅速に行えるようになりつつあるのが現状です。そこでサンレコでは“音楽制作に役立つAIツール”をテーマに、プロの作編曲家やエンジニアによるレビューのほか、使用にあたっての法的側面、さらにはAIツールと共存する音楽制作の未来などを多角的に検証/考察。まずはAIツール導入のメリットや現状の問題点、今後の見通しについて、AIを活用した音楽制作ツールの開発に携わった経験を持つ作編曲家の岡本剛に詳しい話を伺いました。

岡本剛

【PROFILE】作編曲家としてAimer、Kis-My-Ft2や、NHKなどのメディアへの楽曲提供や制作を行う。洗練されたサウンドメイクとギターは業界内の信頼も厚い。Ableton認定トレーナー。Sleepfreaks講師。

AIツール導入における3つのメリット

——まずはご自身が開発に携わったというAIツールについて、簡単に教えてもらえますか?

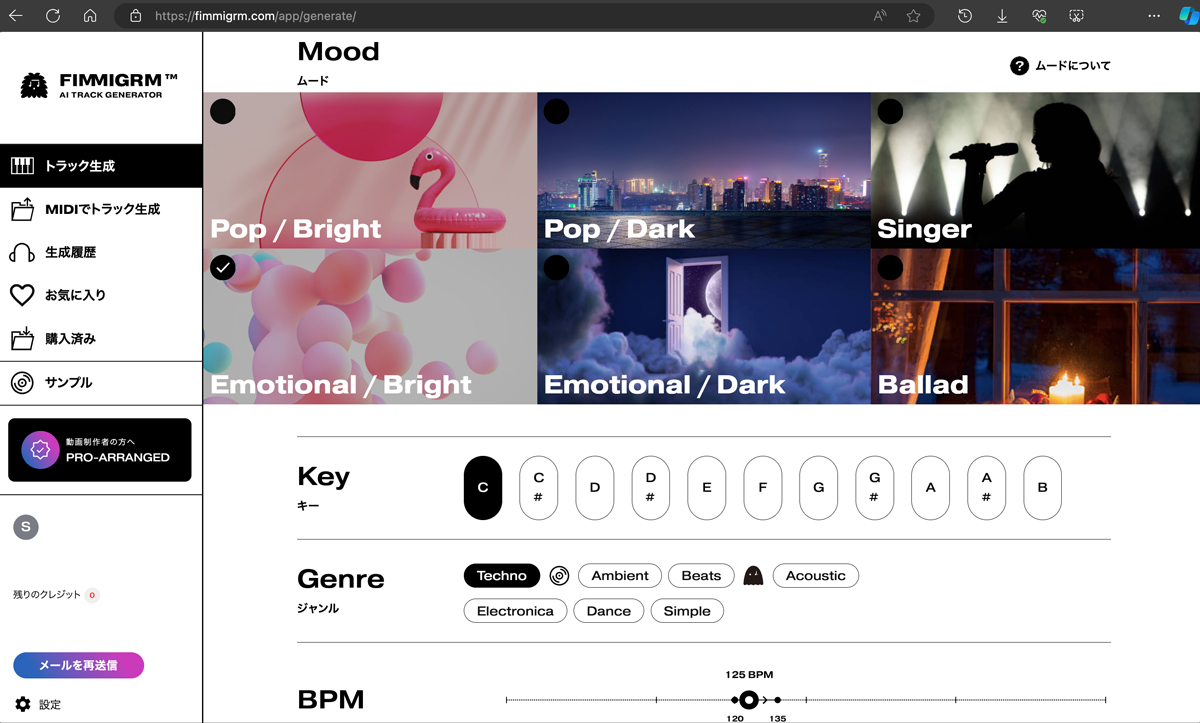

岡本 FIMMIGRMというもので、携わったのは約2年ほど前のことです。FIMMIGRMはヒットソングのトラックを分析/学習したAI作曲Webサービスなんですが、その中にPRO-ARRANGEDというサービスがあります。これはAIが生成したメロディやコード進行をさらにプロがアレンジし、それをロイヤリティフリーでユーザーに提供するというものです。そのアレンジの部分に自分は協力していました。FIMMIGRMが生成するメロディやコード進行はプロ顔負けのレベルなのですが、そこにプロによるアレンジが加わることで、より洗練された音楽をユーザーに提供できるというものです。

——普段はどのようなAIツールを制作に取り入れていますか?

岡本 主にマスタリングに特化したプラグインiZotope Ozoneや、歌声合成ソフトのDreamtonics Synthesizer Vなどです。AIだから使おうという感覚ではなく、自然と使っているうちに、実はそれらがAI搭載のツールだったという感じですね。一方、2ミックスの楽曲やBGMをAIが生成するタイプのツールについては、それぞれ権利関係が異なる上に日々変化しているため、法的整備が整うまで様子を見ることにしています。また今年3月にアップデートされたAbleton Live 12では、“類似サウンド検索”という新機能にAIが活用されているようですね。全体的な流れとしては、iZotopeはかなり早い時期からプラグインエフェクト開発にAI技術を導入していましたが、楽曲/BGM生成系のAIツールについてはコロナ禍以降、急速に進化しています。

——AIツールを音楽制作に取り入れるメリットは?

岡本 ❶コスト削減、❷時間短縮、❸技術補助の3つです。作曲においては❷が自分にとって大きなメリットですが、初心者には❸が当てはまるでしょう。近年の音楽生成系AIツールは特にビギナー層に恩恵をもたらしており、技術がなくてもある程度のことができるようになりました。具体的にはFIMMIGRMのようなツールが有効で、ラップはできてもトラックメイクができない人には、SOUNDRAW(AIによる楽曲生成Webサービス)なども役立ちます。つまり、利用者の立場によってメリットは異なりますね。

——岡本さんは、どの作業をご自身の手で行うのですか?

岡本 自分の場合、作編曲は手作業で行うほうが早いと感じていますが、その一方でマスタリングに関しては専門家ではないため、デモ提出時などに簡易マスタリングができるOzoneは非常に便利です。また自分の理想とする方向性を探る際、まずOzoneを適用し、違和感があれば自分で調整するという使い方もしています。あくまでAIツールはアシスタントであり、それを使いこなすのは人間だと認識しているので、最終的には自分で手直しを加えることも全然ありますね。

——メリット❶の“コスト削減”についてはいかがでしょう?

岡本 音楽制作側の視点としては、OzoneやLANDR(AIマスタリングを含むWebサービス)といったAIツールを使えば、ある程度のクオリティのマスタリングが低コストでできるようになりました。またSynthesizer Vは仮歌の代替として活用しており、自分の環境で作業を進められ、ある程度のクオリティも担保されます。生の仮歌と比べ、コスト/時間/技術の面で大きなメリットがありますね。加えて、❶については音楽を発注する側にもメリットがあると思います。予算に制約がある場合、SOUNDRAWなどのAIツールを活用することで、音楽やBGMを低コストで制作できるからです。

音楽的文脈や個性は人間が付加する

——便利なことづくしのAIツールですが、現時点で直面している課題としては、どのようなものがありますか?

岡本 まずは法的な権利関係の問題です。商用利用の可否やYouTubeのコンテンツIDとの関係性など、現行のシステムや法律では対応しきれていない部分があり、状況の改善を待つしかない面があります。2つ目は、AIが音楽的な文脈を理解していないという点です。例えばシティポップの曲を作ろうとしたときに、そのシーンの形成に貢献した山下達郎さんや、さらにその背景にいるビーチ・ボーイズといった音楽的ルーツを理解していることが、メロディ作りなどに影響してきます。しかし、AIは限定されたデータから学習しているだけで、音楽的な背景や文脈までは把握していません。そのため、ユーザーはAIが生成したメロディからより良いものを選ぶ必要があります。つまり、作編曲家の視点でいうと、安定した品質の曲を大量生産するのはまだ難しいのが現状です。

——これは、ミックスやマスタリングにおいても同じでしょうか?

岡本 そうです。ミックスやマスタリングの際にも、音楽ジャンルの特徴や時代感などを理解しているほうがベストな結果を得やすいですね。AIは学習データに基づいて典型的な処理を施すだけで、作者の細かい意図やニュアンスを汲み取れないことがあるため、適切な指示を与える必要があります。さらに、AIは正解しか出力しないため、オリジナリティが欠如する恐れがあります。これを防ぐには、音楽的文脈や個性を人間が付加していくことが重要です。

今後はDAWという概念自体がなくなる可能性も

——今後、AIツールがさらに進化することで、作曲/編曲/ミックス/マスタリング分野で活躍する専門家の方々の業務に影響を与えるのではないかという懸念も耳にします。

岡本 AI技術の発展により、専門家の存在意義が問われるような危機感を抱くのは分かります。ただし、自分はこの問題をゼロか100かの二者択一ではないと考えているんです。過去を振り返ると、例えばオートチューン(Antares Auto-Tune)の事例が挙げられます。オートチューンの登場時には“歌声が機械的”“本来の歌唱力が問われなくなる”“さまざまなアーティストの歌声が似通ったものになる”“歌手の技術や能力が低下する”といった懸念もありましたが、今では創作物の一部として受け入れられています。似た話としてはボーカロイドの活用などがありますが、これも今では一つの文化として定着しているのが現状です。このように、今後はAIツールと人間が共存共生していくことになると考えます。また、エンジニアの現場でもAIツールの活用が進むでしょう。一方、AIツールが広く普及することで、AIには生み出せない人間ならではの新しい音楽性や可能性が再評価されると思います。AIによる音楽と人間による音楽が並ぶことにより、後者の価値が再発見されることにも期待したいですね。

——さらに5〜10年後、音楽制作ツールはどのようになっていると思いますか?

岡本 まず、DAWのあり方自体が変わっていくと予想します。例えばwavtoolのようなAIとの対話形式で音楽制作ができるツールがさらに進化し、“こんな曲を作りたい”と言えばAIがコードやメロディを生成したり、“ドラムをもっとノリよく、ベースを重く”と言えばAIがミックスに修正を加えるというようなものです。また、クローン機能のようなアイディアも面白いかもしれません。DAWに組み込まれたAIがユーザーの普段の作業を学習し、その人の癖やスタイルを理解して、“いつもの設定でやっておきましょう”と提案してくれるような機能です。あと、今後はディスプレイがなくなる時代が来るとも言われていますが、対話形式で音楽を作れるようになるイノベーションは、そういった未来につながるかもしれません。DAWという概念自体がなくなる可能性もありますね。

——今後は、どのような音楽家が生き残れると考えますか?

岡本 AIツールによって音楽制作の民主化はすでに始まっており、今後はますます誰でも簡単かつ低コストで音楽制作や発信ができる時代になります。その結果として、クリエイティビティがさらに賞賛されるようになるでしょう。また、肉体を持つ人間にしかできないライブ演奏には、より大きな価値が生まれるかもしれません。AIネイティブとして生まれてくる若い世代が音楽を作る時代になれば、新しい音楽ジャンルも誕生しそうですね。一つだけ言えるのは、本当の名曲は時代の壁を越えて生き残りつづけるということです。