フィラデルフィアからのディスコの波とフランス由来のディスコテックとの交錯

1973年6月27日、サンフランシスコのフェアモント・ホテルで行われたCBSレコードのコンベンションで、フィラデルフィア・インターナショナルはレーベルのショーケースを企画した。MFSBが演奏し、ハロルド・メルヴィン&ザ・ブルーノーツ、スリー・ディグリーズ、ビリー・ポール、オージェイズらが歌う。フィラルデルフィアからサンフランシスコに向かったMFSBのミュージシャンだけで35名。ギャンブル&ハフはもちろん、トム・ベルもその中には含まれていた。さらに、シグマ・サウンドのジョー・ターシアもそこに同行した。

ターシアはこの日のライブをレコーディングした。だが、その音源はなぜか長く発表されることがなかった。『Golden Gate Groove : The Sound Of Philadelphia In San Francisco 1973』というタイトルのライブアルバムがリリースされたのは2012年。それはMFSBがライブで演奏している唯一の公式音源となった。

V.A.

(2012年/Sony Legacy/Philadelphia International)

フィラデルフィア・インターナショナル勢総参加の1973年のショーケースライブを収録。全編にわたりMFSBが演奏を務め、彼らのライブでの強力なグルーブが体感できる貴重な作品

MFSB名義の「T.S.O.P」や「Love Is The Message」が大ヒットしても、スタジオミュージシャンの集合体である彼らはツアーに出ることはなかった。ダンスミュージックをめぐる状況も急激に変わりつつあった。1970年代初頭にはまだ、ジェームス・ブラウンがダンスミュージックの帝王として、君臨していた。JBが新しいバックバンド、 JB’sとともにレコーディングした代表曲のひとつ、「Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine」を発表したのは1970年6月だ。言うまでもなく、JBとJB’sは強力なライブアクトであり、3時間以上続くステージで観客を熱狂させるのが常だった。

James Brown

(1970年/King)

バンドをフェイマス・フレイムからJB'sに置き換えたJBの2枚組。ライブ録音風に仕立てたスタジオテイクと、実際のライブ録音の両方を収録する。「Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine」は10分50秒にも及ぶロングバージョン

だが、フィラデルフィアからやってきたディスコの波は、ダンスミュージックの在り方を一変させるものだった。ライブ会場ではなく、文字通り、ディスコがその主戦場となる時代が始まろうとしていた。そこでは人々を踊らせるのはバンドではなく、DJだった。

ディスコという言葉の元となったディスコテック(discothèque)はフランス語で、1930年代にはレコードを保管する場所や家具を指す言葉だったという。それがダンスクラブを意味するようになったのは1950年代の終わり。ツイストブームの最中の1958年に、歌手のレジーヌ・ジルベルグがパリにオープンした“シェ・レジーヌ”が最初のディスコテックだったとされる。

ディスコテックという目新しい言葉がアメリカに上陸したのは1964年のようだ。この年の『ビルボード』誌にはディスコテックと呼ばれるパーティの開催を告知する記事が数回、掲載されている。サンフランシスコで開催されるディスコテックでは、DJのピーター・スピラがフランスやイギリスのレコードをかけるという記述もあったりする。DJ=ディスクジョッキーはラジオのしゃべり手を指す言葉だったはずだが、DJがパーティのレコード係を指して使われるようになったことが分かる。

残念ながら、ピーター・スピラについては資料が見つからなかったが、他の記述からも、ディスコテックがフランスから到来したパーティのスタイルと考えられていたことは分かる。ディスコテックは常に営業しているハコではなく、特定の場所、時間に開かれるパーティを意味した。後のレイヴパーティのように、場所はシークレットのことも多かったようだ。

ディスコミュージックの形成とクラブDJの始祖

1965年になると、『ビルボード』誌には毎週のようにディスコテックとDJに関する記事が載るようになっている。巨大なビートルズ旋風の影で目立たなかったが、アメリカの音楽業界はフランスから到来した別の波にも反応していたのだ。チャビー・チェッカーはこの年、シングル「Let's Do The Freddie」のB面に「(At The) Discotheque」という曲を収録。さらに同年発表した32曲入りのベスト・アルバムのタイトルを『The Chubby Checker Discotheque』とした。ツイストの王者の変わり身の速さを感じさせる動きだ。

Chubby Checker

(1965年/Cameo Parkway)

「(At The) Discotheque」は、ホーンを交えたソウルテイストのダンスナンバーだった。同年発売の2枚組LPベスト『The Chubby Checker Discotheque』には未収録

「(At The) Discotheque」を作曲したのはティン・パン・アレイの売れっ子だったボブ・フェルドマン、ジェリー・ゴールドステイン、リチャード・ガッテラーのチームだが、レーベルはカメオ・パークウェイ。ということは、フィラデルフィア録音で、ジョー・ターシアが関わっていた可能性も高い。

“Everybody's there Laughin', singin', dancin', swingin' Music fills the air At the discotheque”と歌われるディスコ讃歌「(At The) Discotheque」は、マーサ&ザ・ヴァンデラス「Dancin’ In The Street」を思わせる曲調だが、リズムやホーンはラテン色が強く、ブーガルーにも通ずる。数年後のフィラデルフィアを予感させる面白いミクスチャー性が感じられる曲だ。

https://www.bobfeldmanmusic.net/gallery

1965年にはコロムビア・レコードがジュークボックスメーカーのWURLITZERとのコラボレーションで、『DISCOTHEQUE DANCE MUSIC VOL.1』と題したレコード・セットを発売している。33回転で6曲入りの7インチ盤を9枚セットにしたものだが、選曲はというと、ツイスト、ラテン、リズム&ブルース、サーフィンから、ボブ・ディランやレイ・コニフ・オーケストラまでを含む雑多なものだった。メジャーなレコード会社がとりあえず踊れそうな曲を詰め込んだものに思われるが、1965年の時点ではディスコテックという言葉はそのくらい曖昧なものだったのかもしれない。

しかし、その後の数年間で状況は大きく変化していく。ディスコミュージックという新しいジャンルの形成が準備されたと言ってもいいだろう。その最大の功労者はミュージシャンでもプロデューサーでもエンジニアでもなく、レコードをプレイするDJだった。さらに言えば、たった一人のDJが次の時代を導き寄せたと言ってもいいかもしれない。

DJの歴史については、イギリスのビル・ブリュースターとフランク・ブラートンが1999年に発表した『Last Night A DJ Saved My Life : The History of Disc Jockey』という大著がある。2003年に『そして、みんなクレイジーになっていく』のタイトルで邦訳もされている。イギリスの現役DJ2人が書いたものなので、内容的にはイギリスのDJ史に比重が置かれているが、彼らもそのたった一人のDJについて、こう書いている。

ニューヨークにディスコが登場するにはいくつもの社会的要素が組み合わさる時間が必要だったが、ダンスフロアを準備するにはひとりのDJだけで十分だった。彼こそ現代におけるDJすべての祖先であり、DJという特殊な技術を生み出したゴッドファーザーであり、現在のDJが行うようなことをすべて行ったDJだ。

彼とはフランシス・グラッソである。

Bill Brewster & Frank Broughton

(2022年/White Rabitt)

初版は1999年に発売され、邦訳として『そして、みんなクレイジーになっていく』(島田陽子:訳/2003年)がプロデュースセンター出版局より発売。2022年に改訂され、2024年7月にペーパーバック版が発売予定

フランシス・グラッソが始めたテンポをキープするビートミックス

1948年にブルックリンで生まれたフランシス・グラッソは、ロング・アイランド大学で英文学を学んだが、ダンスが好きで、ニューヨーク市内のナイトクラブでゴーゴーダンサーとして働いたこともあった。グラッソが最初にクラブでDJをしたのは1968年で、その機会は偶然、訪れたものだった。ミッドタウンの洋服店でマネージャーを務めていたグラッソはその日、客から誘われて、グリニッチ・ヴィレッジのサルヴェーションIIというクラブに足を運んだ。

サルヴェーションIIではテリー・ノエルというDJが働いていた。1961年ごろからニューヨークのクラブでダンサーとして働き、1964年ごろにDJに転身したノエルは、最初に曲をつなげてミックスするようになったDJだと言われる。1967年にオープンしたサルヴェーションIIではノエルはターンテーブル3台とミキサーを駆使して、ミックスを披露していた。ターンテーブルのマットをゴム製からフェルト製に代えて、スリップキューを始めたのもノエルだったという。

しかし、グラッソがサルヴェーションIIに足を運んだ日、ノエルは店に遅刻した。かわりにDJを買って出たのがグラッソで、ノエルがサルヴェーションIIに姿を現した午前1時半には、グラッソが客を熱狂させていた。グラッソのDJはノエルのDJを超えるものだったからだ。

ノエルも革新的なDJだったが、グラッソはただ曲をつなげるだけではなく、ビートを長時間キープすることを始めた最初のDJだった。グラッソにはそれを可能とするバックグラウンドがあったのだろう。ドラムやギターを演奏することができたし、ダンサーとしての経験もあった。オーディオ機材にも通じていて、サルヴェーションIIにあったREK-O-KUTのターンテーブルとミキサーをすぐに使いこなした。

ノエルを押しのけてサルヴェーションIIのDJとなったグラッソは、レコードコレクションにも精を出した。曲を1曲ずつかけていた過去のDJたちはヒット曲中心の選曲が多かった。彼らは店にあるレコードをかけるだけで仕事になっていた。だが、グラッソはテンポやビート感をキープするという観点から曲を選び、その選曲のためのレコードを個人で大量に保有した。この点でも彼は現代のDJの始祖だったと言える。

サルヴェーションIIはほどなく閉店したが、グラッソは続いて、サンクチュアリというクラブでDJを務めた。サンクチュアリはマンハッタンの43丁目にあった教会を改造したクラブで、当初はチャーチという名前だった。サンクチュアリに改名後、オーナーが代わり、1969年の夏にはゲイオンリーのクラブとして再スタートした。グラッソはそのメインDJとして働き、ビートをミックスする技に磨きをかけていった。場の空気を自在に操る彼のロングミックスは多くの後輩のDJにも影響を与えた。

グラッソがサンクチュアリのDJだったのは1年間ほどで、彼はさらにヘヴンというクラブに移るが、サンクチュアリがゲイカルチャーとダンスミュージックが結びつき、発展していく起点となった場所だったのは間違いない。当時は、サンクチュアリはディスコとは呼ばれなかったし、後のディスコブームにおけるディスコとは大きく異なる空間だったともされる。だが、ディスコテックがもともとフランス由来のプライベートな、あるいはシークレットなパーティを指していたことを考えると、LGBTの人々の隠れ家のような場所で、ディスコミュージックから後のハウス・ミュージックにもつながるDJのテクニック、あるいはカルチャーが生成されていったことは意味深く思われる。

ディスコ草創期を支えたターンテーブルとミキサー

グラッソのようなDJの登場に加えて、1970年前後にはディスコブームを導くテクノロジーの革新もあった。ひとつはダイレクトドライブのターンテーブルだ。世界最初のダイレクトドライブのターンテーブルは、日本のTechnicsが1970年に発表したSP-10だった。それまでのベルトドライブやリムドライブのターンテーブルは、DJが荒っぽいスリップキューなどを行うと部品が消耗し、故障の懸念があった。また、回転の立ち上がりも遅かった。ダイレクトドライブはその問題を一気に解決した。

SP-10は放送局などに向けた製品だったが、1972年にはTechnicsはSL-1200を発表する。DJ用ターンテーブルの定番となるSL-1200シリーズの最初のモデルだ。

SL-1200はダイレクトドライブであるだけでなく、回転速度を±10%調整することができた。これはDJが複数のレコードのBPMを合わせて、ビートミキシングを行うことをいとも簡単にした。ただし、このピッチ可変の機能自体は、1960年代のクラブで多用されていた先述のREK-O-KUTのリムドライブのターンテーブル、CSV-12などにも搭載されていた。Technicsもそれを意識して、ピッチ可変の機能をSL-1200に取り入れたものと思われる。

ターンテーブルに加えて、DJ用のミキサーが登場したのもこの時期だが、その開発にはフランシス・グラッソが関わっていた。グラッソがDJを始めたころにはDJ用のミキサーはまだ市販されていなかった。多くのクラブはラジオ局用のオーディオミキサーを流用したり、フォノ入力を持つミキサーを特注したりしていたようだ。

しかし、グラッソが働く現場のミキサーには、次にかける曲をキューモニターするシステムがなかった。このため、グロッソは盤面上の曲のスタートポイントを覚え、目視でミックスを行っていたという。

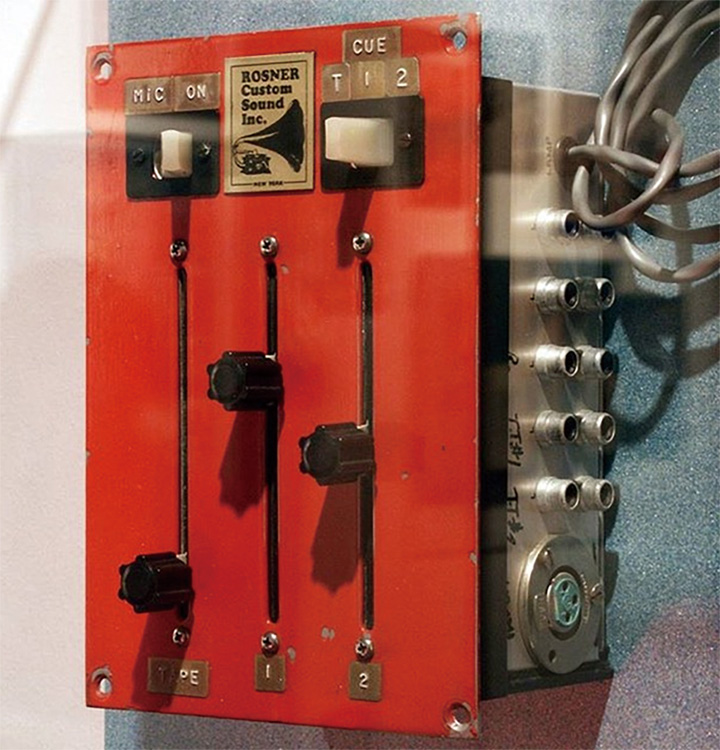

1971年にグラッソはキューモニターのシステムを持つミキサーを、オーディオ製品のカスタマイズを手掛けていたエンジニアのアレックス・ロズナーに発注した。ロズナーはリチャード・ロングの協力を得て、それを製作した。最初に製作されたのはBozakのモノラルミキサーを改造して、3本のスライド・フェーダーを乗せ、VUメーターと連動させたシステムで、Rosieという愛称で呼ばれた。

ロズナーのRosner Custom Audioは同時期に、デヴィッド・マンキューソのためのミキサーも製作した。マンキューソは1970年から自宅で招待制のパーティを始めていた。やがて、そのパーティはザ・ロフトの名で呼ばれるようになった。マンキューソはグロッソとは対照的にミックスを行わず、一曲一曲を最後までかけるDJだったが、彼の選曲センス、そして、サウンド機材へのこだわりは、ニューヨークのダンスミュージック・シーンに伝説を残した。

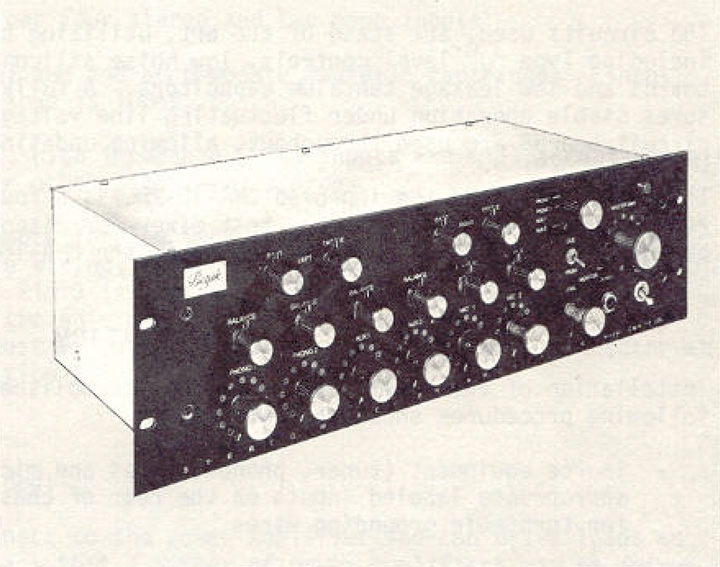

ロズナーがマンキューソのために製作したミキサーも、Bozakのステレオミキサーをカスタマイズしたものだった。ロズナーはこれらの経験をBozakにフィードバック。そして、Bozakは1973年に世界初のDJ用ミキサー、CMA-10-2DLを発表する。CMA-10-2DLはロータリー式フェーダーを持つ6インプットのミキサーで、そのデザインは後発のDJミキサーの名機、UREI 1620にも引き継がれた。

フィラデルフィアのシグマ・サウンドでギャンブル&ハフやジョー・ターシアやMFSBの面々が新しいダンスミュージックを生み出した時期は、レコードをプレイする側のDJカルチャーにもこうした革新が起こった時期でもあった。しかし、プロデューサーやエンジニアやミュージシャンがDJという存在を意識し、両者の動きがリンクするようになるのは、もう少し未来の話になる。

高橋健太郎

音楽評論家として1970年代から健筆を奮う。著書に『ポップ・ミュージックのゆくえ』、小説『ヘッドフォン・ガール』(アルテスパブリッシング)、『スタジオの音が聴こえる』(DU BOOKS)。インディーズ・レーベルMEMORY LAB主宰として、プロデュース/エンジニアリングなども手掛けている。音楽配信サイトOTOTOY創設メンバー。X(旧Twitter)は@kentarotakahash

Photo:Takashi Yashima