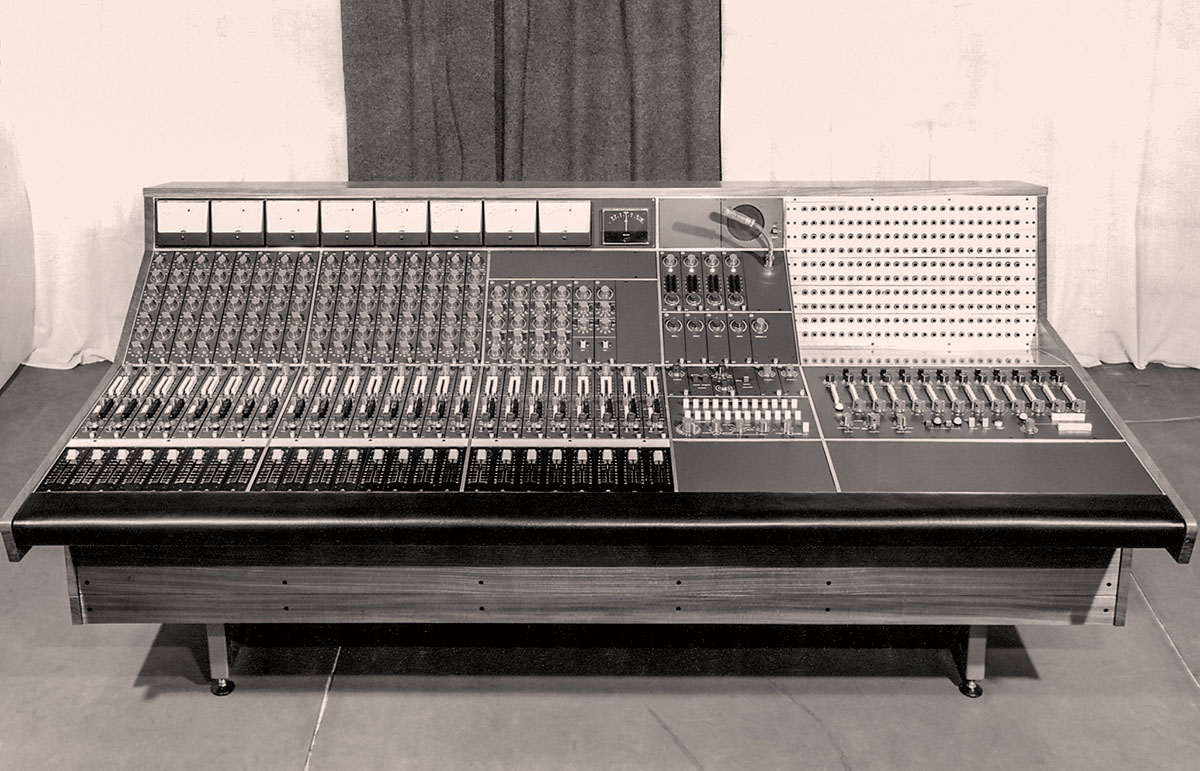

パイ・スタジオへ導入されたブルー・グレイのNEVEコンソール

NEVEコンソールのカラーリングが黒から、ブルー・グレイに変わったのは1968年だった。以後、それがNEVEのイメージ・カラーとなる。最初のブルー・グレイのNEVEコンソールはロンドンのパイ・スタジオの依頼に応えて、制作された。

パイ・レコードはもともとはラジオやテレビの製造を手掛けるPYE COMPANYの子会社だった。故に、ロンドンのメアリルボーンにあるパイ・スタジオは自社製の機材を多く有していた。最も有名なのは、1960年代半ばに製造されたソリッド・ステートのコンプレッサーで、4060の型番を持つものだ。これはWAVES Kramer PIE Compressorとしてプラグイン化されてもいる。クレイマーは1964年にパイ・スタジオに入社して、エンジニアとしてのキャリアをスタートさせている。PYEコンプレッサーは彼の移籍先のオリンピック・スタジオにも持ち込まれ、ザ・ローリング・ストーンズやレッド・ツェッペリン、ジミ・ヘンドリックスなどのレコーディングに使用された。

パイ・スタジオのコンソールはTELEFUNKEN製だったようだが、1968年にNEVE ELECTRONICSに発注したソリッド・ステート・コンソールに入れ替えられた。パイのベテラン・エンジニア、ボブ・オーガーとレイ・プリケットがマルチトラック化に備えた24インプット/4バスの仕様を決定。ブルー・グレイのカラーリングも彼らの好みで指定された。MARCONI製のノブが採用されたのもこの時からで、オールドNEVEの特徴的なルックスが誕生した。

コンソールのプリアンプ・セクションはゲルマニウム・トランジスタを使用したB110カードを内蔵する1059モジュールだった。また、マイクプリ部はコンソールに収められず、別のラックに収められていた。これはパイ・スタジオのスタジオ1のコントロール・ルームがレコーディング・ブースより高い位置にあり、コンソールの背が高くなると、視界が狭くなるからだった。

キンクス最盛期のサウンドで聴くパイ・スタジオ × NEVEサウンド

パイ・スタジオにはオーケストラも録音できるサイズのスタジオ1と、バンド・レコーディング用のスタジオ2があり、最初にNEVEコンソールが導入されたのはスタジオ1だった。この時期にパイ・レコード所属のポップ・オーケストラ、サウンズ・オーケストラルが発表したアルバム群は、SCALLYの8trレコーダーとNEVEコンソールのコンビネーションで制作されたと考えていい。アレンジャーのジョー・シュローダーが率いたサウンズ・オーケストラルは、ビートの効いたリズム・セクションを持ち、ダンサブルな要素もあるイージー・リスニングを奏でた。エンジニアリングはレイ・プリケットが多く手掛けている。

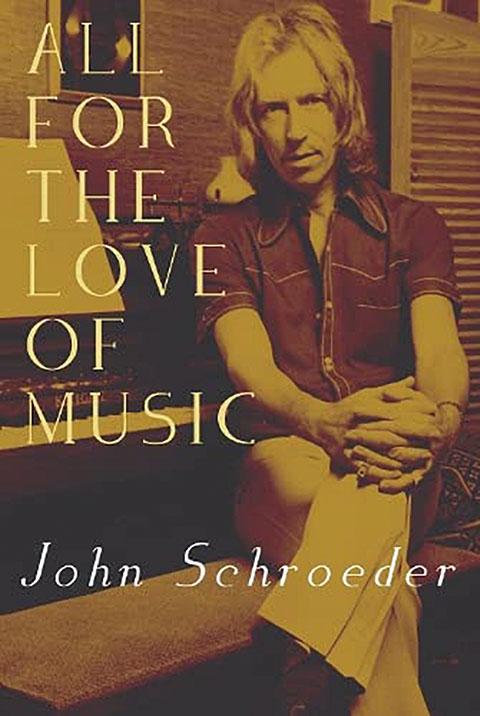

John Schroeder

(2016年/Troubadour)

1960〜70年代の活動を描いたジョン・シュローダー(1935〜2017年)の自伝。シュローダーはコロンビア〜オリオールのA&Rを経て、パイでサウンズ・オーケストラルの活動を開始。インストゥルメンタル・ポップ/イージー・リスニングでヒットを放った

パイ・スタジオのスタジオ2を拠点にしていたロック・バンドの筆頭はキンクスだ。1964年のデビュー・アルバムから1971年の『パーシー』まで、パイ・レコード在籍時のほとんどのレコーディングはパイ・スタジオで行われているが、サウンドの大きな転換があるのは1969年の『アーサー、もしくは大英帝国の衰退ならびに滅亡』から1970年『ローラ対パワーマン、マネーゴーラウンド組第一回戦』にかけてだ。ステレオ・ミックスの作りからして、前者はまだ4tr。後者から8trになり、コンソールもNEVEに切り替わったように思われる。エンジニアは前者ではパイのハウス・エンジニアだったアンディ・ヘンドリクセン、後者ではマイク・ボバック。ボバックはフリーランスのエンジニアで、キャット・スティーヴンスやロッド・スチュワートのヒット作にも貢献し、RCA移籍後のキンクスのアルバムも手掛けている。

Kinks

(1970年/Pye)

ジョン・ダルトン(b)、ジョン・ゴスリング(k)加入後の体制での制作。先行シングル「ローラ」のヒットを受け、本作も商業的成功を収めた。2020年には50周年記念盤が2枚組CDでリリース

NYヴァンガードやシカゴ・サウンド・スタジオなど米スタジオへのコンソール輸出

ブルー・グレイのカラーリングに変わった1968年ごろから、NEVE ELECTRONICSはコンソールの輸出にも力を入れた。アメリカへの輸出が始まったのもこの年だった。レコーディング・スタジオで最初に導入したのは、ニューヨークのヴァンガード・レコードのスタジオとシカゴのサウンド・スタジオだった。ヴァンガードが最初だったとする文献は多いが、ルパート・ニーヴは2番目だったと語っている。

マンハッタンの23丁目にあったヴァンガード・スタジオは古い教会を改造したビッグ・ルームを持つスタジオだ。だが、最初に運び込まれた16インプット/4バスのNEVEコンソールはリミックス・ルームに設置された。NEVEコンソールがレコーディングにフル稼働するのは24インプットの2台目のコンソールがメイン・スタジオに入ってからだった。当時のヴァンガード・レコードのトップ・アーティストはジョーン・バエズだったが、彼女はこの時期、ナッシュヴィルでの録音を好んでいた。明らかに全編がNEVEコンソールでの録音と言い切れるヴァンガード・レコードの作品は、1971年のボールドウィン・アンド・レップスの同名のアルバム辺りになりそうだ。これは、こと日本で評価の高いフォーク・ロックの名盤だ。

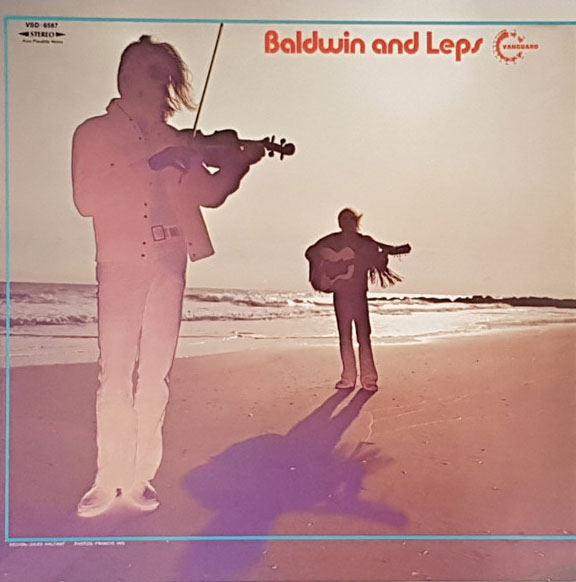

Baldwin and Leps

(1971年/Vanguard)

マイケル・ボールドウィン(g、vo)とリチャード・レップス(vln、cho)という無名の二人が、グリニッジ・ビレッジで演奏しているところをスカウトされ、録音したというフォーク・ロック・アルバム

こうした経緯から考えても、アメリカでNEVEコンソールのサウンドが轟き始めたのはシカゴのサウンド・スタジオからだったと言っていい。サウンド・スタジオはミシガン・ストリート230番地のビルの中にある、もともとはラジオ局だったスペースを改造した中規模のスタジオだ。

このスタジオを好んで使っていたのが、ブルースとジャズを専門にするデルマーク・レコードのボブ・ケスターだった。デルマークは1953年に設立されたレーベルで、1958年にシカゴに拠点を移している。当時のシカゴでは、チェス・レコードが破竹の勢いだったが、チャック・ベリーやエタ・ジェイムスでR&Bやロックンロールのリスナーにも届くヒット作を生み出したチェスとは違って、デルマークはアンダーグラウンドなブルースやジャズに注力した。また、自社スタジオは持たなかった。

1968年にデルマークはアンソニー・ブラクストン(sax)の『3 Compositions Of New Jazz』というアルバムをリリースしている。フリー・ジャズの巨星、ブラクストンのデビュー盤だ。この『3 Compositions Of New Jazz』のレコーディングはサウンド・スタジオで行われ、エンジニアリングはロン・ピックアップが手掛けた。ピックアップはイギリス出身で、経歴はよく分からないが、この時期にサウンド・スタジオでレコーディング・エンジニアの職を得たようだ。

『3 Compositions Of New Jazz』は1968年の春の録音で、これはまだNEVEコンソールの導入前だった。同年の後半にロン・ピックアップの発案で、サウンド・スタジオは3Mの8trレコーダーとそれに合わせたNEVEコンソールの導入に進む。ピックアップはNEVEと何らかのコネクションを持っていたのかもしれないが、一番の理由はアメリカ製のコンソールより価格が安かったからのようだ。

サウンド・スタジオはまずはスタジオ1用に8インプット/4バス、スタジオ2用に4インプット/4バスという2台の小型コンソールを購入。その後に16インプット/8バスの大型コンソールを購入した。大型コンソールは後の80シリーズに似た外観を持つが、プリアンプはまだゲルマニウム・トランジスター使用の1057モジュールだった。

デルマークにアルバムを残したシカゴ・ブルースの伝説的なミュージシャンにマジック・サムがいる。サムは1937年にミシシッピで生まれ、1958年にシカゴに移り、デルマークからの1968年のアルバム『West Side Soul』で衝撃的なデビューを果たした。だが、1969年の12月1日に心臓発作で他界している。生前に遺した2枚のオリジナル・アルバムはともにサウンド・スタジオで録音されているが、死の直前に発表された『Black Magic』はNEVEコンソールを使った録音だろう。前作とは桁違いの音質で、歌もギターも前に出てくる。エンジニアはデイヴ・アントラーだ。

Magic Sam Blues Band

(1969年/Delmark)

マジック・サム(1937〜1969年)の2ndにして最後のオリジナル・アルバム。前作『West Side Soul』に比べるとステレオ定位の安定感が増したことに加え、すべての音像が近く感じられる

初期ECM作品で活躍したノルウェーのNEVEコンソール

アントラーはデルマークに残されたアート・アンサンブル・オブ・シカゴ周辺のフリー・ジャズ作品も多く手掛けている。1970年発表(1969年録音)、ムハル・リチャード・エイブラムス(p)のリーダー作『Young at Heart / Wise in Time』はサウンド・スタジオでの録音。B面で聴けるAACMの面々とのセッションの鮮烈さは、NEVEコンソールの音質に支えられたものに違いない。

Muhal Richard Abrams

(1970年/Delmark)

AACM(Association for the Advancement of Creative Musicians)の創設メンバーであるエイブラムス(1930〜2017年)のリーダー作。ソロ・ピアノの「Young〜」と、セッションによる「Wise〜」を片面ずつ収録している

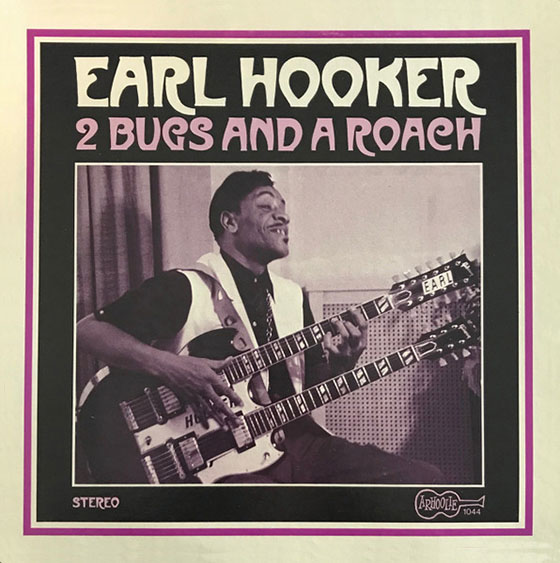

カリフォルニアを拠点とするアーフリー・レコードも、シカゴ・ブルースの録音にはサウンド・スタジオを使用した。ギタリストのアール・フッカーが1969年に発表したアルバム『2 Bugs and a Roach』はやはりデイヴ・アントラーによるサウンド・スタジオ録音。ギタリストのジミー・ドーキンスが同年に発表した『Fast Fingers』も同様だ。

Earl Hooker

(1969年/Arhoolie)

フッカー(1930〜1970年)はシカゴ・ブルースの最盛期に活躍した、スライド・ギター&ワウワウ奏法の名手。2013年にPヴァインから日本盤CDとしてリイシューされた

こうして見てくると、HELIOSコンソールがエリック・クラプトンやザ・ローリング・ストーンズ、ザ・フーといったイギリスのロック・ミュージシャンと結びつき、華やかな話題を集めていた時期に、NEVEコンソールはアンダーグラウンドなジャンルからの展開で、アメリカでの評判をつかんでいったことが分かる。

ヨーロッパでは、初期のECMレーベルの作品の中に、NEVEコンソールによる録音が含まれている。ECMは1969年に、ドイツのミュンヘンでプロデューサーのマンフレート・アイヒャーが設立した。アイヒャーは各地で録音を行ったが、とりわけ、ノルウェーのオスロを好み、1984年以降はヤン・エリック・コングスハウクが所有するレインボウ・スタジオを最大の拠点とした。だが、二人の共同作業は1970年代に遡る。

1970年にリリースされたノルウェーのサックス奏者、ヤン・ガルバレクのカルテットのアルバムはECMの7枚目の作品になるが、本作で使用されたのはノルウェーのシンガー・ソングライター、アルネ・ベンディクセンの所有するスタジオだった。ベンディクセンのスタジオは1970年の初めに、18インプットのNEVEコンソールを導入していた。コングスハウクはこのスタジオのエンジニアだった。700作品にも上ったアイヒャーとコングスハウクのコラボレーションは、NEVEコンソールの前で始まったのだ。

https://www.facebook.com/janerik.kongshaug.1

ベンディクセンのスタジオではその後、キース・ジャレット(p)、ポール・ブレイ(p)、ラルフ・タウナー(g)ほかのECMのアーティストが数多くのアルバムを残した。それらがゲルマニウム・トランジスターを使用していた時期のNEVEコンソールで録音されていたというのも、あまり知られていない事実だろう。

Jan Garbarek Quartet

(1970年/ECM)

ノルウェーを代表するサックス奏者、ヤン・ガルバレク(1947年〜)のECM初録音作。後年のガルバレク作品と比べると驚くほどアグレッシブで、彼自身もサブトーンやグロウルを多用。同時に“沈黙の次に美しい音”を標榜するECMサウンドが創設時からコングハウクの手腕によって確立されていたことが分かる

シリコン・トランジスターへの転換とNEVEトランスの伝説

NEVE ELECTRONICSがプリアンプ部にゲルマニウム・トランジスターに代わり、シリコン・トランジスターを使用するようになるのは、1966年に開発が始まった1066モジュールからだった。今日、多くのスタジオでラッキングされた姿を見かけるのも、1066以降のシリコン・トランジスター使用のモジュールだ。ちなみに、105Xモジュールと106Xモジュールの差はサイズにあり、106Xでも1066より番号の若いモジュールはゲルマニウム・トランジスター使用だ。

(編注:シリコン・トランジスターの採用は、正しくは1063モジュールから。詳細は次回)

同時期にルパート・ニーヴは入力、出力トランスの開発にも務めた。もともと、彼は電気メーカーでトランスの設計を担当していたエンジニアだった。そして、最高のトランスを求めて、自身で設計/開発したのが出力トランスのLO1166だった。マイク入力トランス10468とライン入力トランス31267は、MARINAIR RADARと共同で、設計/開発した。オールドNEVEの音質が電気回路の設計だけでなく、これらの入出力トランスの品質に支えられていたことは、よく知られるところだろう。

MARINAIRおよびST. IVESが製造したこれらの入出力トランスがもたらす独特のNEVEサウンドは、ルパートが意図して、作り上げたものではなかった。トランスは信号を外部の干渉からアイソレートしつつ、増幅するために置かれている。ルパートは可能な限りの周波数特性と、色付けのない音質を求めて、トランスを設計した。だが、当時の材料や技術は微細な色付けを招き、結果的に通しただけでサウンドが魅力的になるトランスが生まれてしまったのだ。それは再現性のないものであり、これらの入出力トランスを使ったNEVEモジュールは数が限られるため、ビンテージ機器としての価格が高騰してやまない状況にある。

1969年3月に、NEVE ELECTRONICSはケンブリッジの南、メルボルンに建設した新しいファクトリーに移転した。シリコン・トランジスター使用の1066以後のモジュールをビルトインしたNEVEコンソールは、この新工場で生産が始まった。

https://www.ams-neve.com/our-story/neve-history/

高橋健太郎

音楽評論家として1970年代から健筆を奮う。著書に『ポップ・ミュージックのゆくえ』、小説『ヘッドフォン・ガール』(アルテスパブリッシング)、『スタジオの音が聴こえる』(DU BOOKS)。インディーズ・レーベルMEMORY LAB主宰として、プロデュース/エンジニアリングなども手掛けている。音楽配信サイトOTOTOY創設メンバー。Twitterアカウントは@kentarotakahash

Photo:Takashi Yashima