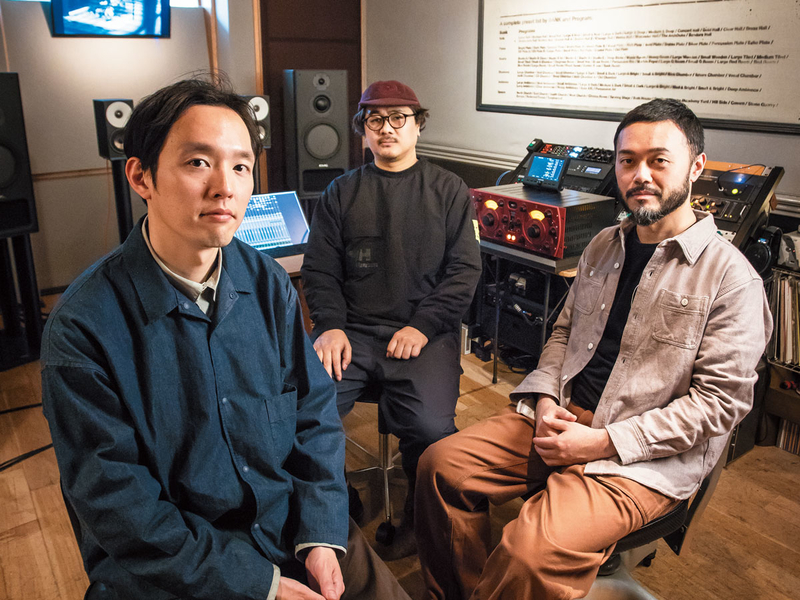

ceroのボーカリスト、髙城晶平(写真左)が始動させたソロ・プロジェクト=Shohei Takagi Parallela Botanica。昨年1月にSHIBUYA CLUB QUATTROでバンド編成のライブを行い、以降FUJI ROCK FESTIVAL '19とCIRCLE '19でもパフォーマンスを披露した。そして、この4月に1stアルバムとなる『Triptych』をリリース。カントリーやフォークの色彩をまといつつ、リバーブやモジュレーション系のエフェクトを大胆に用いて濃密な音空間を作り上げている。奥行きや周波数特性においても、一聴すればプレーヤーを止められなくなる、まさにうっとりとする音像だ。アルバムのプロダクションについて髙城本人、共同プロデュースを務めたビート・メイカーSauce81ことNobu Suzuki(同右)、レコーディング&ミックスを手掛けたエンジニアの奥田泰次氏(同中央)に話を聞こう。

Text:Tsuji, Taichi Photo:Hiroki Obara(except*)

デモに込めたものが失われることなく

さらに良い仕上がりにできたと思う

ーShohei Takagi Parallela Botanicaは、どういった動機からスタートさせたのですか?

髙城 ソロ活動を意識し始めたのは2015年ごろなんです。ceroで『Obscure Ride』というアルバムを出した後、メンバー3人共ほかにやりたいことがあるんじゃないか?みたいな話をしていたら、みんな“やってみたい”と。事務所に掛け合ってみたところ、ceroであと1枚アルバムを出したらと言われたので、2018年に『POLY LIFE MULTI SOUL』をリリースして、今回ソロ活動を始められることになったんです。

ー音楽性については、既にイメージしていたのですか?

髙城 『POLY~』を作りつつ、“どういうところに立脚してソロをやるべきなのかな”と、毎日ぼんやり考えていました。僕は家事をしながら音楽をかけたりするんですが、高校生や大学生だった2000年代初頭に聴いていたものを振り返ってみたら、いろいろなキーワードが出てきて。例えばジョー・ヘンリーだったり、ロス・ロボスやラテン・プレイボーイズだったり。当時はちょっと背伸びして聴いていたんですけど、父親とかに話してみたら“すごく良いよね”と言われて。かなり上の世代とも共通言語として理解し合えたわけで、末永く興味を絶やさずに追求できそうな音楽って、これなんじゃないかと思ったんですね。

ーアルバムの共同プロデューサーとしてSauce81さんを迎えていますが、制作を共にした理由は?

髙城 ceroの曲に「ロープウェー」というのがあって、その制作でNobuさん(Sauce81)と初めて仕事をしたんです。僕はZOOMのMTRでデモを作っていて、打ち込みもMTRの内蔵音源だけで済ませるので、誰かビートを組み直してくれる人は居ないかと奥田さんに相談したら“Nobu君が良いんじゃない?”と言われて。それで依頼してみたところ素晴らしい出来栄えで、良い仕事ができたという手応えもあったし、またご一緒したいと思っていたんです。Nobuさんは、仕事がすごく速いんですよ。あと、今回やろうとしていた音楽はビート・ミュージックど真ん中ではないものの、あえて参加してもらうことで面白い化学反応が起こるんじゃないかという直感もありました。

ーSauce81さんとは作編曲から一緒に?

髙城 早い段階で声を掛けてはいたんですが、既に自分の方で幾つかデモを作っていたので、それを聴いてもらったり。あとはリファレンスにしている音楽を共有して、落としどころはこういうふうにしたい、みたいな話をしていて。それからデモのパラデータを送り、ミックスした上で戻してもらって“良いですね”となったら本チャンのレコーディングに入る流れでした。なので、作曲やアレンジは僕とバンド・メンバーで行って、Nobuさんにはもう少しポストプロダクション的な部分をフォローしてもらったんです。

Sauce81 最初に着手したのは「トワイライト・シーン」という曲で、髙城君からもらったデータを触っているうちに制作のワークフローやサウンドの方向性が見えてきたんです。

髙城 あの曲は、デモの段階でイメージするところに近付いていたから、スタジオで録ったのはウッド・ベースとドラムだけ……フルートやギターなどは、MTRで録音したものなんです。デモの素材が本チャンまで残るというのは、実は初めての経験で。いまだにMTRしか使っていないのを少し恥ずかしく思いながら音がすごく好きで、その質感がスタジオ・ワークで失われてしまうことも多々あるんですが、今回は生かされたまま、さらに良いものになった印象です。

Sauce81 デモを作っているときって熱量が高いので、そういうものが無くなってしまわないようにしたかったし、打ち込みの音にしてもビジョンが明確だったから、生かせるものは生かしたいなと。ドラムやベースはスタジオで録った音に差し替えましたが、その後もデモの打ち込みのイメージを保ったまま作業しました。目指すところがはっきりとしていたので、やりやすかったですね。

ーということは、デモをアップデートしたプロジェクト・ファイルにスタジオでの録り音をインポートして、さらに処理を進めていったという流れでしょうか?

髙城 「トワイライト・シーン」に関しては。それと「オー・ウェル」や「トリプティック#3」もかな。ほかの曲は、スタジオで割とオーソドックスに録りました。

往年のレコーディングよろしく

API卓のヘッド・アンプにすべて立ち上げた

ースタジオはどちらだったのでしょう?

奥田 富ヶ谷のStudio Tantaです。レコーディングを始める段階で曲の基本的な形は決まっていたので、Nobu君のプロダクションを見越して何かするというよりは、純粋に録っていった感じです。録音は基本的にせーので行いましたが、クリックは使ったり使わなかったりで。「ミッドナイト・ランデヴー」とかは、クリックもセパレーションも無しで録ったものを使うことになりました。だからかぶりまくりで(笑)。

ーどうりで「ミッドナイト・ランデヴー」は、音のキャラクターがほかと違って聴こえるはずです。エコーの響きもさることながら、各楽器の距離感や空気感が生々しいですね。

奥田 録り方が違ったのは、結構大きいかもしれない……でも、そこまでいろいろ意識はしていなくて(笑)。あんまり仰々しくやるのはよそうと思っていたんです。Tantaには自転車で通っていたし、大体いつもだと車に機材を積んでスタジオへ向かうんですが、今回は何も持って行かなかった。常設の機材が面白い上に、あらゆるパートを同じヘッド・アンプで録るという往年のスタイルも良いかなと思って。

ーアナログ卓を使ったのですか?

奥田 そう。TantaにはAPIのアナログ卓があるんです。そのヘッド・アンプにドラムやベース、ギター、サックス、ビブラフォンなど、いろんなパートを通して録りました。最近は単体機のマイクプリを積極的に使ったりするものですが、昔は多くを卓に立ち上げていたわけですよね。それをやりたくて。以前よく使っていた阿佐ヶ谷のSPACE VELIOという面白いスタジオにビンテージのAPI卓が入っていたんですよ。それにAPIの単体マイクプリも使ったことがあるから、音のキャラクターはよく知っていて。あのカラッとした感じですね。そしてTantaは常設マイクがユニークで。定番のNEUMANNの代わりに、MICROTECH GEFELLのものがそろっているんです。現行品ですが、日本の商業スタジオで見かけるのはまれで、何機種か使ったことはあるものの、未経験のモデルについては仕様を念入りに調べました。ドラム、ベース、ギターなど、いろいろなパートに立てましたよ。

ー髙城さんのボーカルもMICROTECH GEFELLで?

奥田 歌にはUPTON MICROPHONESのUpton 251を使いました。とても好きな質感です、現代的で。TELEFUNKEN Ela M 251スタイルなんですが、オリジナルほど中高域が強くなくて、低域がファットな印象。そういうオーセンティックかつハイクオリティな環境で録った素材をNobu君に渡して、汚してもらうというセッションでした(笑)。

カセット・テープのシミュレーターで

余韻の長い音に“揺れ”をプラス

ーSauce81さんは、音作りにどういったエフェクトを?

Sauce81 今回は、ABERRANT DSP Sketch CassetteとかWAVES J37 Tapeといったテープ・シミュレーター系のプラグインが多かったです。音に“揺れ”を加えるためですね。ボリュームを揺らすこともあればピッチの場合もあって、世の中的に主流なのはオープン・リールのプラグインだと思うんですが、今回はSketch Cassetteを一番よく使いました。タイトな音よりも余韻の長いものにかけた方が揺れを感じやすいので、ドラムだとシンバル類、ギターでもコードを白玉で鳴らしている部分などに用いています。

ーなぜ“揺れ”が必要だったのですか?

Sauce81 質感を加えるのと、単調に聴こえないようにするためです。それは、僕が打ち込みの音楽をやる中で培った感覚で。ループ主体でトラックを組んでも単に繰り返すのではなく、細かい揺れや音色変化を加えていくことで、飽きのこないものにできるんです。今回のアルバムは大半が生身の演奏なので、それだけで変化に富んでいるのですが、より立体的にできればと思いエフェクトでの演出も加えてみました。

ーモジュレーションのようにも聴こえる揺れやリバーブによって、濃密な空間を作り上げていますね。

Sauce81 僕は昔からSTEINBERG Cubaseを使っているんですが、純正のRingModulatorも重宝しました。2つくらい立ち上げて、それぞれで違う揺れを設定してから同時に浅くかけたりして。やっぱりシンバルやギターに使うことが多く、キックとかにはかけていません。空間と言えば、楽器の録り音をサンプルのように扱うことで、スペースをコントロールしていたかもしれません。例えばホーン隊なら、3パートくらいあるものをバスにまとめてからテープ・シミュレーターを挿し、突っ込んで質感をまとめたり、広がりや周波数レンジをギュッとさせて1つの塊にするような処理です。

奥田 リバーブのかけ方も独特で面白いと思います。

Sauce81 音色によってリバーブの広がりを極端に狭めたりすると、それぞれの定位で違う奥行きが生じ、存在感が加わったりしますよね。あとはヒス・ノイズを足したり、マイクが拾った楽器の後ろのアンビエンスを積極的に生かすようコンプをかけるなどしました。そうやって音作りしたものを髙城君に送り、“この曲にはもっと揺れが欲しい”みたいなリクエストをもらってブラッシュ・アップしたんです。

奥田 2人のキャッチ・ボールがあって面白かったですね。“アレンジ・ミックス”というか。

ーいわゆるミックスというよりは、アレンジに相当する音作りですか?

奥田 そうそう。だから僕は、エフェクトがかかった状態の音をもらって作業しました。ドラムに関しては、ドラム・ミックスとして届く曲もあればキックなどが独立している場合もあったのですが、ほかのパートについては大方パラでもらって。ボーカルは、Nobu君が音作りしたウェットなものを使ったり、ドライな状態から僕が調整したケースもあったので、素材のバリエーションはまちまちだったと言えます。

トータルにかけたZAHL EQ1は

ベルリンのミニマルを思わせる質感

ー奥田さんの方では、どのような施しを?

奥田 テクスチャー的な部分はNobu君が作ってくれていたので、最終マネージメントじゃないですけど、トータルのバランスを取りました。2ミックスをどういう聴かせ方にするかというのはやはり大事で、少しでも輪郭が付くことで印象が大きく変わったりするし、歌の大きさやコンプ感などもしかりです。あとNobu君はビート・メイカーとしての側面が強いから、ビートが立ってくるのも分かるし、でも僕は一歩引いたところから見るので、もうちょっとこうかな?と引き算的な調整をすることもありました。曲にとって一番大事なものは、音の良さ以上に“ムード”だと思うんです。それを際立たせるためには、引き算も大事だったりするなと。

ー音作りには、どういったツールを使いましたか?

奥田 チャンネルごとの処理はプラグインで、トータルにはアウトボードも使いました。例えばDANGEROUS MUSIC Dangerous Compressor。ピークを取るなどオーソドックスな用途でしたが、その後段に使ったZAHL EQ1が特徴的で。ZAHLはベルリンのエレクトロニカと親和性が高く、EQ1からは僕も敬愛するRhythm & Sound(編注:マーク・アーネストスとモーリッツ・フォン・オズワルドのデュオ)の音がします。将来的には卓のAM1も手に入れたいですね。今回は最初、マスタリングまで自分でやった方がコントロールの幅も広がるだろうと思っていたんですが、ミックスを進めるうちに“さらに良くするにはどうすればいいか”と考え始めて。それで、トニー・カズンのことを思い出したんです。

ーロンドンのメトロポリス・スタジオの高名なマスタリング・エンジニアですね。

奥田 めちゃくちゃ解像度の高いアナログ・サウンド……そういうイメージが彼の音作りにはあったので、お願いしてみてはどうかと。マスタリングによってはビートや輪郭が立ち過ぎてしまったり、ステレオ・イメージが広がり過ぎてしまうこともあるんですが、今回はそうしたくなかったので彼に依頼しました。決して派手な音作りをするエンジニアではないものの、解像度がとにかく高くなるんです。とりわけ低域や中域の解像度には目を見張るものがあり、スピーカーで聴くとよりよく分かります。ちなみに彼からは“すごくやりやすかった”という声をもらいました。音楽のビジョンが音からすぐに分かったから迷うことなくできた、と。

ーかくて完成を見た『Triptych』ですが、ここ数カ月は新型コロナ・ウイルスの影響で、アーティストたちにとっても厳しい状況が続いていることと思います。ライブ・パフォーマンスの手段としてインターネット配信があらためて注目されていますが、どのように考えていますか?

髙城 3月中旬にceroのライブを有料配信という形で行ったところ、アーカイブを見直すなどしても結構手応えのある内容で。通常のライブとはまた別のものですが、こういう時期なので、配信でのパフォーマンスという分野も考えて活動したいと思っています。地上波の音楽番組が視聴者の幅を広げていく一方で、特定のアーティストがネット上に自身の番組を持つようなスタイルもアリなのかなと。

ー3月の配信は、どのような体制で臨んだのですか?

髙城 芝浦スタジオに音響機器や配信のシステムを持ち込んで。いつも僕らのライブでPAをしてくれている上村勝彦さんに来てもらって、卓のミックスを配信する形でした。

奥田 配信の技術も重要で、ミックスを受けた後にどんなオペレーションを行うかで、視聴者に届くときのクオリティが随分変わってきますよね。ライブ中継ならなおのこと。

ーShohei Takagi Parallela Botanicaは、今後どのような展開を見せてくれるのでしょう?

髙城 今後の人生の中で末永くやっていけるようなプロジェクト、というところに立脚しているので、一緒に歳を取っていけるような音楽をやっているし、いろいろな形態を採ってもみたいですね。メンバーの数にしても、シチュエーションに合わせて変えられるような自由度を持って、今後もやっていきたいと思っています。

『Triptych』

Shohei Takagi Parallela Botanica

カクバリズム/ソニー:AICL-3882(通常盤)

1.トワイライト・シーン

2.リデンプション・ソング

3.トリプティック #1

4.キリエ

5.オー・ウェル

6.トリプティック #2

7.ミッドナイト・ランデヴー

8.モーニング・プレイヤー

9.トリプティック #3

Musicians:髙城晶平(vo、cho、g、fl、prog)、Sauce81(prog、g)、秋田ゴールドマン(b)、光永渉(ds)、高田漣(pedal steel)、伴瀬朝彦(k)、中山うり(cho、tp)、ハラナツコ(sax、fl)、武嶋聡(clarinet、bass clarinet)、田島華乃(vln)、角銅真実(vib、cho)、松井泉(perc)

Producers:髙城晶平、Sauce81

Engineers:奥田泰次、Sauce81

Studios:Tanta、MSR、プライベート