初めまして。トラックメイカー、プロデューサーのTOMOKO IDAです。私は初めて使ったDAWがsteinberg Cubaseで、ほかのDAWを使ってもまた戻ってきてしまう、根っからのCubaseユーザーです。この連載では、私なりのCubaseの使い方を紹介していきます。第1回はサンプリングについて。実際にリリースされたAIさんの「リスペクト」という楽曲の制作過程を振り返りながら、付属のビートメイキング・ソフトウェアGROOVE AGENT SEを活用したサンプリング手法を解説していきます。

Cubaseを使っていることが自分の個性となっている

初回なので、サンプリングの話をする前に一つ。皆さんはCubaseにどのようなイメージを持たれていますか? 現在私は拠点をロサンゼルスに移し活動していますが、この数年で北欧、韓国、アメリカなどでのセッション、オンラインコライトで、数十カ国の作家と制作をしてきました。韓国はCubaseユーザーが多い印象で、北欧のユーザーにもたまに出会いますが、アメリカで「Cubaseを使っている」と言うと、「映画音楽を作っているの?」と驚かれます。なぜそう思うのかと尋ねると、「機能がいっぱいあって難しそう」と言われることが多いです。“難しいDAW”というイメージを持つ方がちらほらいるおかげで“Cubaseを使っている”ということがいろいろな意味でプラスに働き、個性となり、覚えてもらえます。私は自分がプロデューサーである限り、メインDAWをCubaseから変えることはないと思うので、今後もまたCubaseに対するイメージの移り変わりがあれば発信できたらなと思います。それでは、Cubaseを使った私流のサンプリングについてご紹介していきましょう。

何度も手で打ち込んで一番良いグルーブのものを採用する

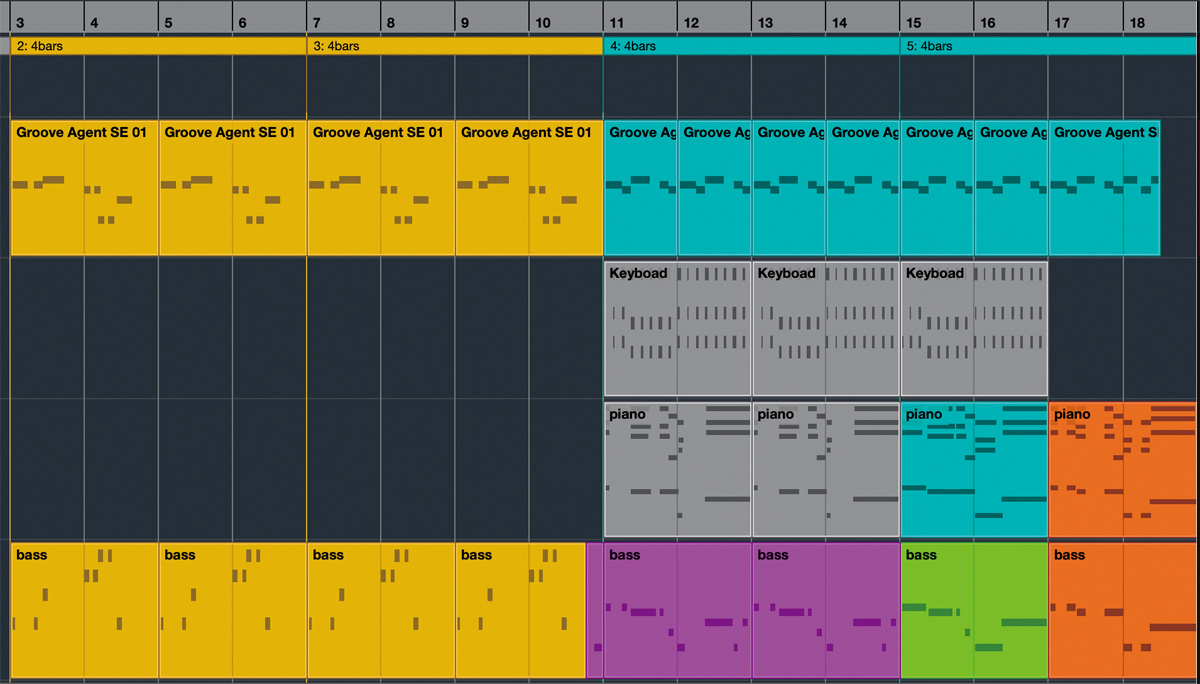

AIさんの「リスペクト」では、ヒップホップ好きならご存じの大ネタとして知られる、ボブ・ジェームスの「Shamboozie」をサンプリングしました。使用許諾が降りたので、原盤音源を使用して制作しています。“ほぼまんま使いで90’s風に作る”ということは話し合いで決まっていたので、これから紹介するのは、音源をスライスするなどして偶然の賜物が生まれるようなサンプリングではなく、使用箇所が決まっていて、お題がある上でのサンプリングになります。

最初はGROOVE AGENTを使わなくても大丈夫かと思ったのですが、やはり楽曲を作っていく中でテンポやキーの変更が必要になることが想定されますし、チョップによる変化を求められる場合もあるかもしれないと思い、使うことにしました。実際Bメロにはチョップによって変化したものが採用されています。

いつもなら、適当に何小節か取り込んでスライスするところですが、今回はすでに使いたい音が“ヒット音”と決まっていました。そこでまずは、ドラムが重なっていないヒット音5カ所を探して、プロジェクトウィンドウ上でカットし、忘れないようその部分の波形に色を付けます。

そして色付けした波形をGROOVE AGENT SEのパッドにドラッグ&ドロップして読み込み、該当のパッドに色を付けました。パッドの上で右クリックすると、色の変更やコピー&ペーストができるので便利です。

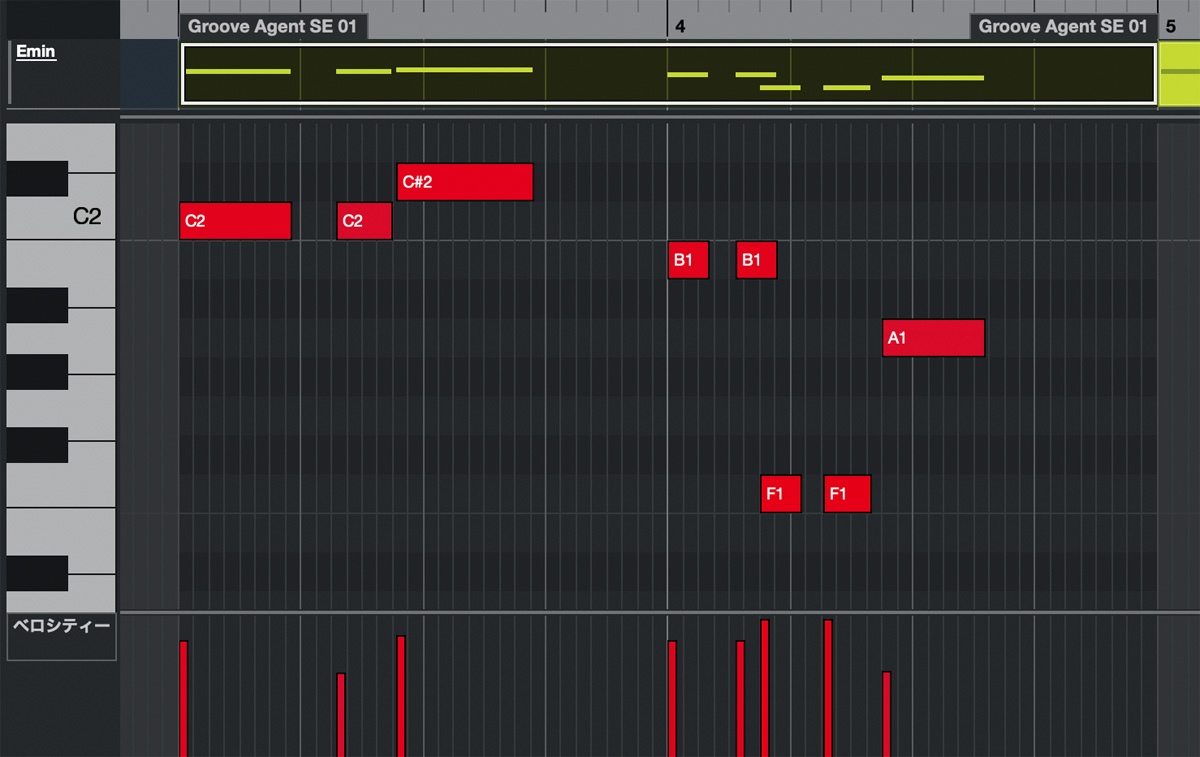

続いて、このパッドを使用してフレーズを打ち込みます。私は何度も手で打ち込んでみて、その中で一番良いグルーブのものを選んでいます。いわゆるレコーディングと同じ感覚です。サンプル音源の再生時間の長さ(MIDIノートの長さ)の絶妙な違いでグルーブが変わるので、打ち込んだときの感覚を大事にしています。クオンタイズ機能は使わず、必要な修正は手で行い、ベロシティもそのままです。

GROOVE AGENT SEでサンプル音源の“昔の質感”を再現する

サンプリングをする際、元の音源がリマスター盤になっていると、音が奇麗になっていたり広がりが増えたりして、リスニングするには最高なのですが、昔のままの質感で使いたいと思うときはありませんか? ヒップホップやR&Bを聴いたり作ったりする方は特に、昔のままの世界観を生かしたいと思う方もいるのではないでしょうか。今回使用したボブ・ジェームスの音源はとても奇麗であるがゆえ、少し音に軽さも感じていました。それを90’sヒップホップ風に仕上げるという目標があるので、私はサンプリングした素材を、GROOVE AGENT SE上で加工しています。

まず、アーティストのキーに合うようにCoarseを−1semiにしてキーを下げています。そして、Filter Typeを“Classic”にした状態で、高い周波数成分をより強力にカットするために“LOW PASS 24”を選びました。以上の処理はすべてのパッドに適応させています。そして、拍の頭にくる音であるサンプリング音1(赤いパッドの音)のみ“Play Back Quality”を“Vintage”にして、そのほかは“Standard”にしました。こうすることで、小節の中で音のメリハリをつけることができ、平坦な印象をなくすことができます。

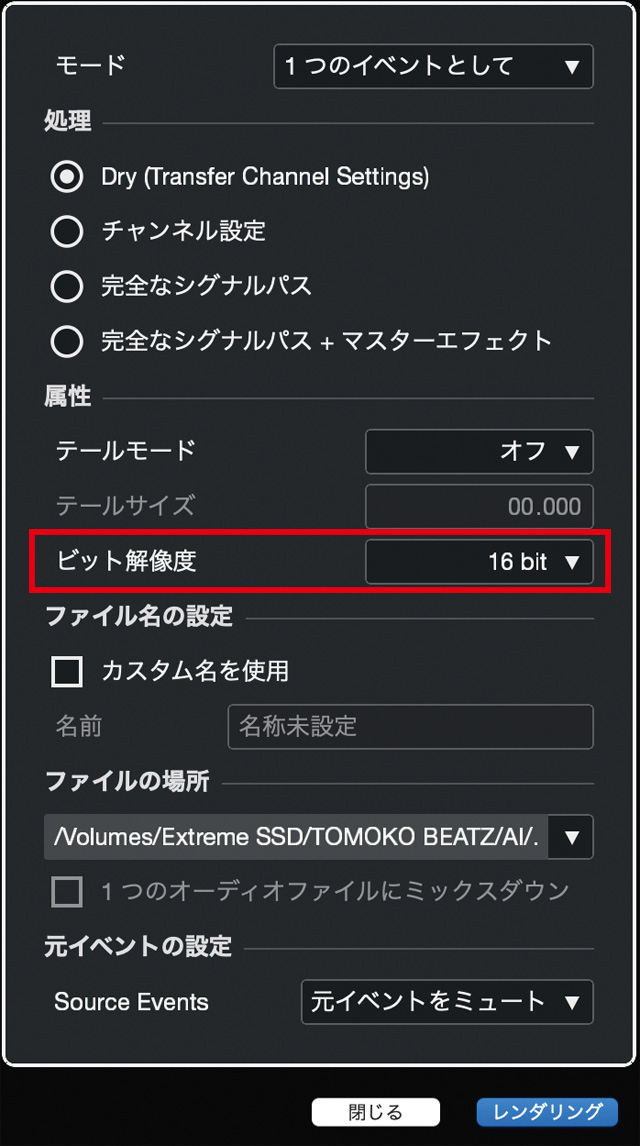

こうしてMIDIデータができたら、レンダリングをします。MIDIデータを選択した状態で、メニューバーから“編集→インプレイスレンダリング→レンダリング設定...”を選択。今回は90’sによく使われていただろうAKAI professional MPC2000辺りのビットレートを再現したかったので、ビット解像度を16ビットに設定して書き出しました。

さらに、広がりを抑えて音の厚みを出すため、モノラルに変換しています。これで、今回の曲の要となるサンプリングの出来上がりです。

今回はサンプリングに焦点を当てて、質感を再現する方法などを自分流のやり方でご紹介しましたがいかがでしたか? ネタをまんま使いするサンプリングビートは、“サンプリングした音がトラックの大部分の印象をつかさどる”と言っても過言ではないと思うので、ご紹介しました。またGROOVE AGENT SEは、昔アーティスト活動をしていたときに、MIDIコントローラーのAKAI professional MPD18と一緒に使ってライブパフォーマンスをしていたので、長いことお世話になっているプラグインでもあります。いろいろなドラムキットが入っていて単体発売もされており、Cubase以外のDAWでも使えるのでお薦めです。

TOMOKO IDA

【Profile】日米韓のトップアーティストに楽曲を提供しているトラックメイカー/プロデューサー。Billboard Japanやオリコンチャートで1位を獲得した作品が多数あり、2023年にはTainyのアルバム『DATA』の「obstáculo」を共同プロデュース。同アルバムは第66回グラミー賞ラテン部門の“最優秀アーバン・ミュージック・アルバム賞”にノミネートされ、日本人女性プロデューサーとして、初のグラミー賞ノミネート作品への参加を果たすこととなった。

【Recent work】

『RESPECT ALL』

AI

(EMI Records)

※2023年8月にリリース。1曲目の「リスペクト」、5曲目の「Life Goes On」をプロデュース

steinberg Cubase

LINE UP

Cubase LE(対象製品にシリアル付属)|Cubase AI(対象製品にシリアル付属)|Cubase Elements 13:13,200円前後|Cubase Artist 13:39,600円前後|Cubase Pro 13:69,300円前後

*オープン・プライス(記載は市場予想価格)

REQUIREMENTS

▪Mac:macOS 12以降

▪Windows:Windows 10 Ver.22H2以降(64ビット)、11 Version 22H2以降

▪共通:Intel Core i5以上またはAMDのマルチコアプロセッサーやApple Silicon、8GBのRAM、1,440×900以上のディスプレイ解像度(1,920×1,080を推奨)、インターネット接続環境(インストール時)