サウンド・アーティスト/音楽家のevalaが音楽で参加したダンス公演『Rain』。今年3月に愛知県芸術劇場で初演され、この8月に東京、愛知、福岡のツアーが行われている。立体音響作品の旗手として知られるevalaが、ダンスに対してどんなサウンドをつけるのか。彼自身の言葉を挟みつつ、東京公演のレポートをしていく。

「登場人物の情感を示すヒントがあるもの」へ回収されない音楽

evalaの作品は、その多くが聴覚を通じてほかの感覚に刺激をもたらすことを狙いとしているように思う。

彼が主宰する「See by Your Ears」は文字通りのプロジェクトで、“音から世界をみつめる”ことをテーマにしている。一方、今回evalaが目指したのは、彼の言葉を借りれば「湿気」。肌にまとわりつくような感覚、すなわち触覚だ。

『Rain』は愛知県芸術劇場とダンスハウスDance Base Yokohama(DaBY)が連携して主催し、「愛知県芸術劇場×DaBYダンスプロジェクト」として、今年3月に同劇場で初演。この8月に東京、愛知、福岡のツアーが行われている。筆者が観覧したのは東京の初日、8月4日の公演だ。DaBYの鈴木竜が演出と振付。美術を現代美術作家の大巻伸嗣が手掛け、タイトル通り鈴木、大巻、evalaのトリプルネームでの作品となっている。

「この座組に僕が加わったのは最後なんです。当初は既存曲の選曲でも考えられていたようですが、大巻さんの美術が演出の域を越えて新たなダンスを生み出す装置になっているように、音楽もまた然り、オリジナルなものが必要だと声がかかったのではないかと思います」とevala。

「通常のバレエの音楽のような、登場人物の情感を示すヒントがある音楽へとあまり回収されないように、湿気みたいなものをどうやって実現するかを考えました。大巻さんの舞台美術が持つ湿度や量とかが変わっていくような音楽。西洋音楽のようなリズムやメロディでの心理描写と離れたところで、絶対的なものとして雨がある。人間の手が届かない次元にあって影響を与え続ける、見えない存在としての雨」

立体音響作品に長けたサウンドアーティストであるevalaは、そんな役割を買って出た。

雨がもたらす湿度をシンセ&人工合成音声×立体音響で音楽として描く

『Rain』はサマセット・モームの短編小説『雨』を原作としている。『雨』は、百数十年前の雨期のサモア島が舞台。全編にわたって雨が降り注ぐ中、検疫のために島から出られなくなった宣教師が、同じ建物に投宿する娼婦の教化に乗り出す。狂信的な宣教師の態度と末路は、西欧的善悪の価値観への疑義を呈する。世界短篇小説史上の傑作とも称される作品だが、はっきり言えば後味の悪い物語だ。その後味の悪さ、重苦しさこそ、本作の持つ普遍性なのだとも思う。

その物語の通奏低音である雨を、evalaはシンセサイザーと人工合成声で描こうとした。

「普通は、ずっと雨が降っているのなら、雨の音を使う……立体音場ならなおさらそう考えると思います。でも、その手法は誰でも思いつきそうですよね。そうではなくて、雨がもたらす湿度を音楽として描くことを考えた。多様に変容し続ける雨による湿度や重さ、あるいは匂いのようなもの。だから今回の僕の音楽は、背景であり、関係性で言えば美術との相関はしているけれど、演者の感情を補強するような音楽ではないんです」

よく、映画のサウンドトラックは「背景音楽」と言われるが、evalaが『Rain』のために制作した音楽は、もっと純然たる意味での、舞台装置としての背景だ。物語の情景やストーリーの展開に合わせて展開していくものの、彼が語るように、演者の表現を増幅する役割はしない。湿度ともに、ストーリーに沿った、登場人物間の緊張感もevalaは音楽で演出する。ただ、そこで描かれるのも“気配”という見えざるものだ。

「そうした背景が、登場人物の心理と合致したり外れたりする。でもダンサーの目線で音楽をつけてないので、当初ダンサーの皆さんは戸惑っていたかもしれませんね」

evalaはそう言って笑うが、舞台作品全体としてはそれが奏功している。モーム『雨』を原作としていながらも、ダンス作品としての『Rain』は、19世紀末のサモアを舞台にしているとは明言していない。大巻の舞台美術もそうであるように、あくまで現代に(あるいはタイムレスに)そのストーリーとテーマを描いた作品に仕上がっているように感じた。これがサモアに寄った音楽や西洋音楽だと、原作に内在する西洋文明と南海の文明との対立構造にとらわれてしまうであろう。その点でもevalaの音楽の抽象性は必要なピースであった。

もう一つ重要なのは、音楽で演者の表現を増幅しないことで、ダンサー自身の表現をダイレクトに問う作品になっている点だ。新国立劇場バレエ団プリンシパルの米沢唯を筆頭に、彼女ら/彼らの研ぎ澄まされた身体表現は、人間の葛藤や感情の揺れ動きを見事にとらえたものであった。筆者はダンスについてはそう明るくないものの、そう感じられた。

スピーカーを外側に向けてパンニングしてる“ような”効果を作ったりしている

ところで、evalaは前述の「See by Your Ears」での活動もあって、サウンドアーティストとして見られることが多いが、その実、作曲家でもあることを『Rain』を鑑賞していて再認識させられた。

『Rain』でのサウンドは、もちろん立体音響であるものの、想像していた以上に”舞台音楽”であった。「背景としての音楽」「当初ダンサーは戸惑っていたかも」と語ってはいるが、ダンス音楽として機能するものを提示している。

まず、開演15分前から、ホール内に変調がかかったノイズがうっすらと流れる。それが徐々にフェードインしていき、本編がスタート。この段階で、『Rain』の世界への引き込み線が既に引かれていることに気づく。

ダンス音楽でありながら、明確なビートはほとんどない。ノイズにかかるモジュレーションの周期が、リズムを生み出す。あるいは抽象的な音が、一定のテンポを刻む。電子音楽に親しんでいる人なら、その規則性は音楽として十分読み取れるだろう。一方で当初ダンサーが戸惑っていたというのも頷ける。正直に言えば、「よくこれで踊れるなぁ」と感心する。テンポは示されても、そこに彼らの演技を補強する要素がないからだ。

ダンスは、そうした規則性と時にシンクロし、時にズレを生み出しながら、ストーリーを推し進めていく。同時に、”背景としての雨”の意味づけを含めた物語を、見事に自らの身体で表現していく。クライマックスでは、エレクトロニックタムの連打が一定のテンポを刻み、登場人物たちの間で張り詰めた、爆発寸前の緊張感を煽る。

部分的に、どこか(例えば右後方)で誰かがささやくような声がしたり、また、水滴が落ちたり、ガムラン音楽のサンプルが鳴り響いたりする。また、頭の後ろで何かがうごめく。立体音場を用いた音の定位や動きでの表現は、evalaの真骨頂だ。

ただし、evalaが「See by Your Ears」の作品で使うような、作品自体を特徴づけるサウンド……例えば『聴象発景』で目の前に落ちる水音や、『大きな耳をもったキツネ』でのフィールドレコーディング素材のような音は、今回使われていない。

「ほとんどはソフトシンセと、人工合成音声の声です。部分的にCYCLING '74 Maxやフリーの音響合成ソフトウェアも使っています」とevala自身が言うように、サウンドソース自体は電子音楽としては一般的だ。だが、その配置とサウンドの妙が、evalaの記名性を高めている。

evalaの空間的な音使いで特徴的なのは、「遠い音がより遠く聴こえる」ことだと感じる。それ故に、実際にスピーカーで囲まれた空間よりも広く音場を感じられる上に、それとのコントラストで近い音をより近くに知覚できるのではないか。そんな疑問をevalaにぶつけてみた。

「あくまでソフトウェアの中での話ですが、スピーカーを外側に向ける……外に向けて音をパンニングしてるような効果を作ったり、あるいは逆位相を当てて打ち消したり、通常のセオリーにはない使い方を大胆にしてるところはあります」

evalaの描く背景の上で、ダンサーたちが物語を紡いでいく。雨の孤島の閉塞感の中で、交錯はすれども決して理解し合うことのない登場人物たちの感情。その衝突が肉体を持って表現される。大巻の作り出した舞台美術は、時にステージ上に浮かび上がり、時には地に足をつけて鎮座し、物理的な密室、あるいは心理的な障壁、さらには登場人物に押しかかる重しのようにも見える。evalaの音楽が「背景」として、舞台美術の機能をアシストする。

会場に合わせて曲を“描き直す”

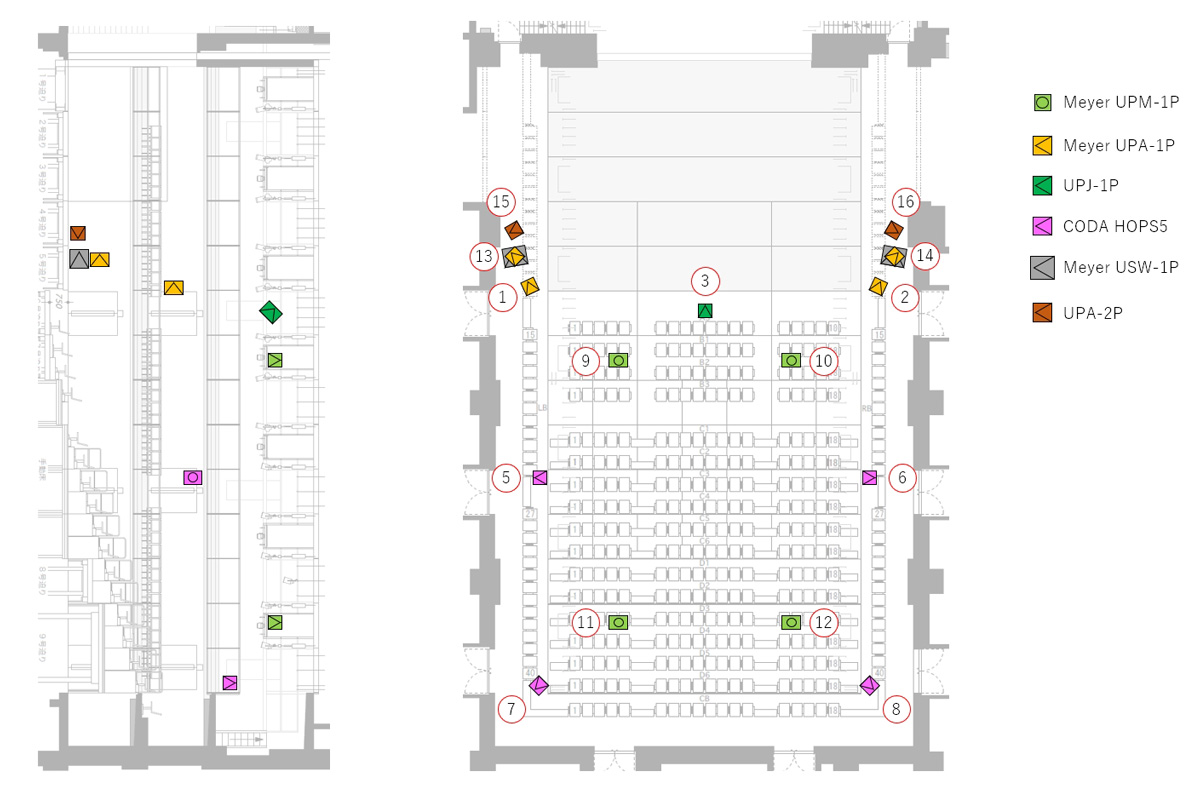

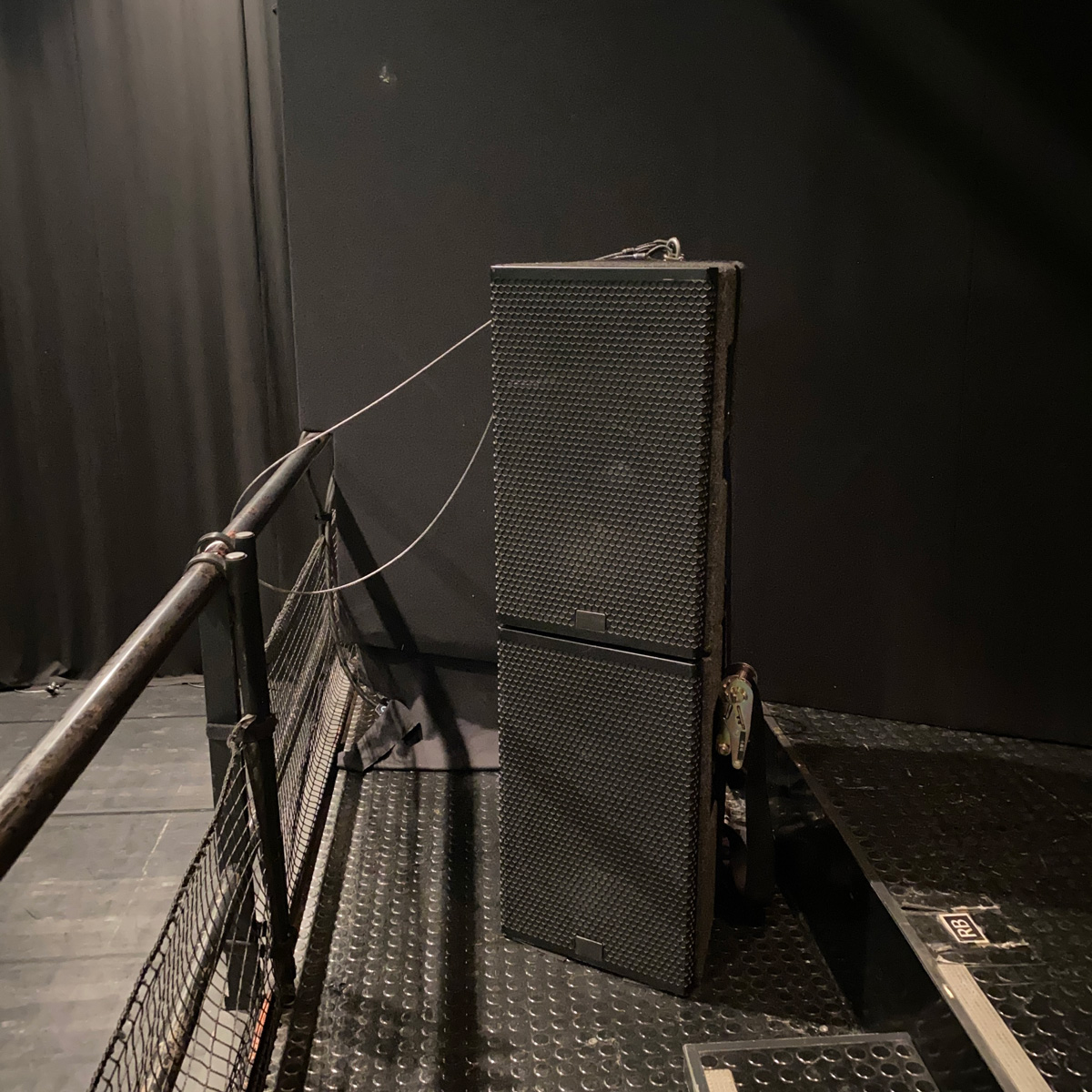

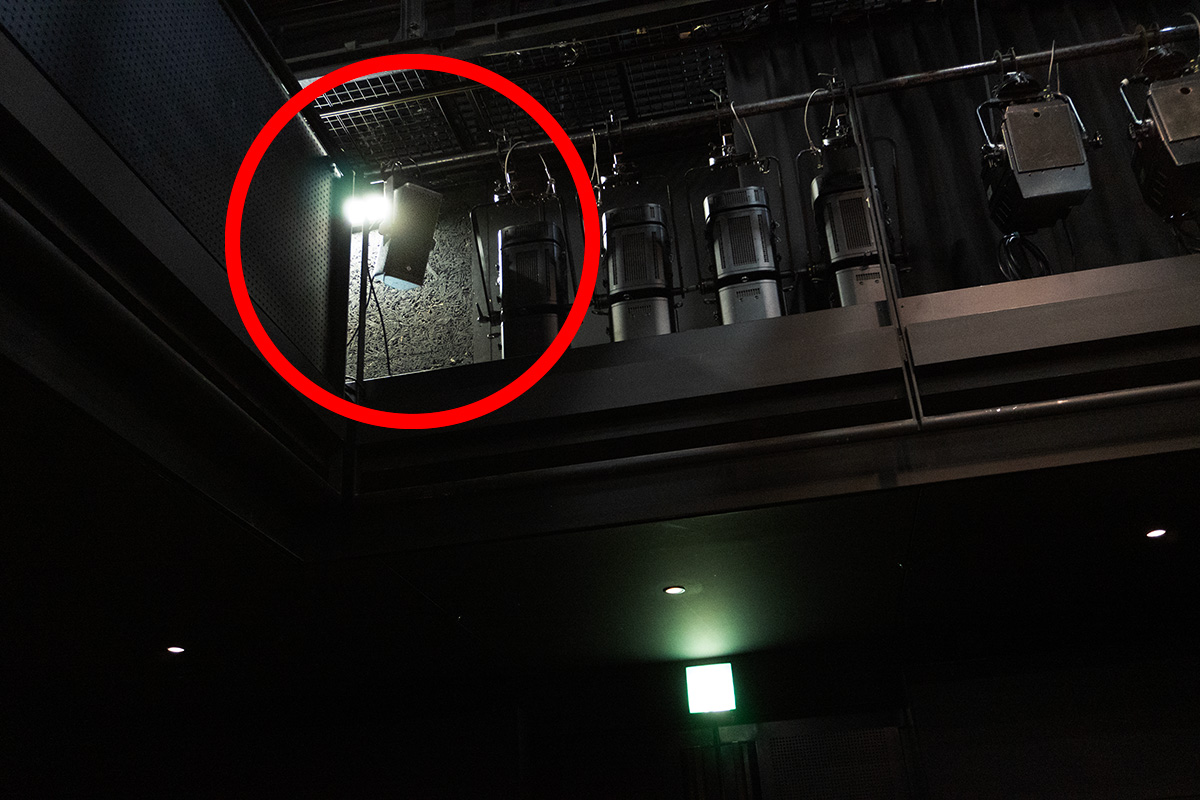

さて、この8月の『Rain』東京公演では、3月の初演時から音楽もアップデートを果たした。驚くべきことに、立体音響ではあるものの、スピーカー自体は各会場の常設機材を使っているそう。evalaとタッグを組む久保二朗氏(アコースティックフィールド)がシステム構築とチューニングを行い、その上でevalaはこの東京公演のために音楽を“描き直す”作業をしたという。

「音を足したりしているわけではなく、新国立劇場に合わせたミックスをしています。まず久保さんにベーシックな立体音場が鳴らせるシステムを作っていただいた上で、愛知県芸術劇場は横に広かったのですが、新国立劇場は縦に長い会場なので、まずそこに合わせて立体感を調整していくところから始まって……」

本番中もevalaはフェーダーを握り、STEINBERG Nuendoから再生される音楽を細かくコントロールしている。その日のフェーダーさばき次第で、公演の内容が明らかに変わるともevalaは言う。

「抽象画みたいな音楽なので、愛知から新国立劇場に持ってきて飾ると、全然違うものになる。抽象画的な音だからこそ、音響そのものの粒立ちや、ちょっとしたテクスチャーが大事なんです。僕が、現場でこうした作業をすると伝えると「来ていただけるんですね」と言われることが多いんですが、現場に行かないとできないという前提が共有されていないんだなと痛感します。もちろん、リズムやメロディに力点がある音楽の場合は、ちょっと聴こえにくいとか、低域が多かったとかで済むんでしょうけれど、僕の場合は作品自体が違うものになってしまうので、こうした“描き直す”ような作業をします。でも、こうやって音を作っていく音楽家がいないとまずいだろう……という共通認識が持てるようになってほしいと思っています」

残念ながら、この後の愛知と福岡にはevalaは帯同できず、久保氏に委ねることになるそう。ただ、evalaが新国立劇場で“演奏”したアップデート内容を踏まえた形で、音楽が奏でられるという。スタジオで仕込んだものがただ再生されるのとは、全く意味合いが変わってくるだろう。

「公演中に僕がやっていることは、まさにライブであり、スピーカーを楽器とした演奏です。今の時代の演奏とは楽器以外にもありえるのが自明ですが、これまでのように既存のフォーマットの中で最大公約数を目指すエンジニアリング的な調整ではなく、空間全体で音を作って自由に演奏していく音楽家がもっと増えればいいなと思っています」

evalaのこうした話を聞いて、彼がこの東京公演で施した調整は、インスタレーションの手法であると気づいた。録音作品よりもインスタレーションや公演に軸足を置いているevalaの活動や作品は、「その場所で音を鳴らすこと」の意味の探求でもある。彼のこうした提唱は、音を鳴らす意味/音が鳴らされる意味をより突き詰めることこそ、作品を作品たらしめるのに必要であるということだろうか。

公演直後にそんな話をevalaから聞く機会を得たのだが、どちらかと言えば筆者自身が自らの感想をevalaにとめどなく語ってしまった。初台NTTインターコミュニケーションセンター[ICC](奇しくも新国立劇場の隣だ)の「ICC アニュアル 2023 ものごとのかたち」で展示されているevalaの「大きな耳をもったキツネ」「Our Muse」では、全暗の無響室で立体音響作品を体験した来場者が、口々に「何かが見えた」と語るそうだ。evalaの作品を体験すると、そこで何が起こったのかを確認したい……そんな衝動に駆られてしまうのだろう。『Rain』もそんな公演だった。

愛知県芸術劇場×DaBYダンスプロジェクト

鈴木竜 × 大巻伸嗣 × evala『Rain』

8月4日(金)〜6日(日) 東京:新国立劇場 小劇場

8月18日(金) 愛知:幸田町民会館 さくらホール

8月27日(日) 福岡:J:COM北九州芸術劇場 中劇場

演出・振付:鈴木竜

美術:大巻伸嗣

音楽:evala

出演:米沢 唯(新国立劇場バレエ団プリンシパル)、中川 賢、木ノ内乃々(DaBYレジデンスダンサー)、Geoffroy Poplawski、土本花(DaBYレジデンスダンサー)、戸田祈(DaBYレジデンスダンサー)、畠中真濃(DaBYレジデンスダンサー)、山田怜央

プロデュース:唐津絵理(愛知県芸術劇場/Dance Base Yokohama)、勝見博光(Dance Base Yokohama)

プロダクションマネージャー:世古口善徳(愛知県芸術劇場)

照明ディレクター、デザイン:髙田政義(RYU)

照明オペレーター、デザイン:上田剛(RYU)

音響:久保二朗(ACOUSTIC FIELD)

舞台監督;守山真利恵、川上大二郎

舞台監督助手:峯健(愛知県芸術劇場)

舞台:(株)ステージワークURAK

衣裳:渡辺慎也

リサーチ・構成:丹羽青人(Dance Base Yokohama)

振付アシスタント:堀川七菜(DaBYレジデンスダンサー)

制作:宮久保真紀、田中希、神村結花(Dance Base Yokohama)

企画・共同製作:Dance Base Yokohama、愛知県芸術劇場

evala 公式サイト&関連情報

公式サイト

大きな耳をもったキツネ (Otocyon Megalotis) & Our Muse @ ICC

〜2024年1月14日(日)

Score of Presence @ LOWW

〜2023年8月29日(火)