歴史的名機を継承しながら

現代的に作り直したサウンド

DrumBruteは17インチのラップトップと同じくらいの大きさ。本体の上半分には、シーケンサーやトランスポートなどのセクション、下半分には音源となるインストゥルメントとそれを演奏するパッドが配置されています。

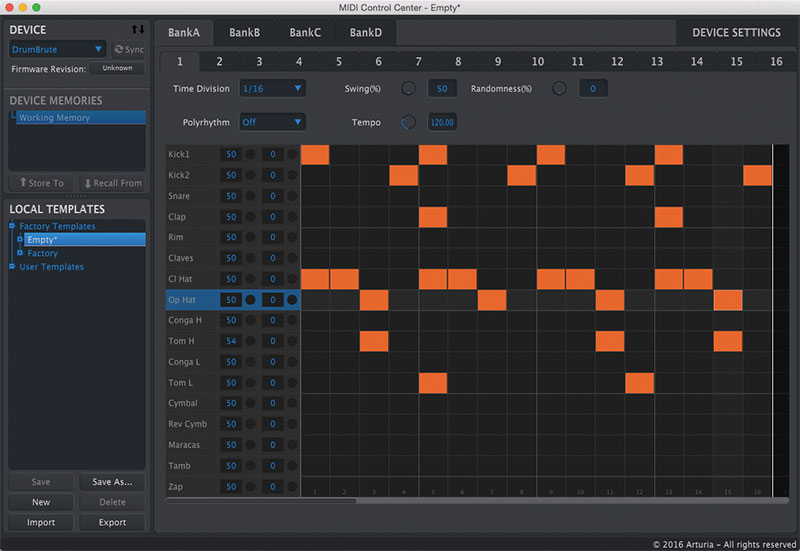

操作体系は見たままのシンプルさで、演奏中にSHIFTキーを押しながら○○を押す……といった操作をする場面はあまりありません。本体や同期の詳細な設定はコンピューターにUSB接続し、MIDI Control Centerというソフトから行うことで、本体側で細かい操作をする必要がなくなり、直感的な操作性を実現しています。

さて、音源部分は17パートあり、そのすべてがアナログ音源。一部は切替式になっていて、リアルタイムで操作できるのは12パートです。

まずはビートの要となるキックから。DrumBruteのキックは2種類搭載されており、Kick 1は音圧のある硬いサウンド。アタック重視でフロアでも映えそうです。もう一つのKick 2はサブキックとしても使える柔らかめのサウンドで、キックの余韻が腹に響くような低音を含んでいます。一音一音が微妙に揺らぐのが気持ち良いですね。

スネアはホワイト・ノイズを使ったやや軽めのキャラクターで、5つのパラメーターでROLAND TR-808とTR-909のどちらにも近いサウンドを出せます。

ハイハットやシンバルなどの金物系もアナログらしいサウンド。ハイハットは3つのパラメーターで金属的なサウンドから金物の鳴りが感じられるサウンドまで作れます。また、Decayを上げると余韻がかなり伸びるので、プレイのアクセントにも使えるでしょう。シンバルは逆回転サウンドに切り替え可能です。

そのほかにはタムやリム、クラップなどは、特定の機種を模したというよりも、ARTURIAがクラシックなリズム・マシンを今風に作り直したサウンドです。なお、筆者の印象ではMixアウトから出力するよりも、パラアウトした方が音の抜けが良くクリアでした(特にキック)。

ポリリズムも可能なステップ・シーケンサー

ルーパーなど演奏向けの機能も充実

シーケンサーは、本体上部に配置された伝統的な16ステップのキーを使うステップ入力と、音源セクション下部のパッドをたたいて録音するリアルタイム入力に対応。1パターンにつき最大64ステップまで記録可能です。ユニークな機能として、インストゥルメントごとに異なるステップの長さを指定できるポリリズム機能があります。

そのほかのシーケンサーの機能では、ビートを跳ねさせるスウィングと、パターンをランダムに変化させるランダムネスを搭載。本体上部にあるツマミを回すことで、リアルタイムに跳ね具合やランダマイズの変化率を調節します。また、打ち込んだノートをズラしたい場合は、そのステップ・キーを押しながらスウィング・エンコーダーを回すと、ノートの位置を微調節できます。

本体右側にはタッチ・ストリップがあり、ローラー、ルーパー、ステップ・リピートを備えています。特に演奏で使えそうなのはルーパーで、再生中にタッチした位置でシーケンスのループ長が変化します。指先でなぞるだけでジャグリングのような効果から高速ロールまで変化するので、パフォーマンスのアクセントに使えるでしょう。

こうして作成したパターンを組み合わせて再生するにはソング機能を使います。打ち込んだソングやパターンは本体だけでなく、MIDI Control Center経由でコンピューターにも保存できます(画面①)。

▲画面① ARTURIAのハードウェア製品の設定などを行うMac/Windows対応のMIDI Control Center。DrumBruteのパターン作成や保存、パターンを組み合わせてのソング作成、設定などを大画面で行えるのは便利だ

▲画面① ARTURIAのハードウェア製品の設定などを行うMac/Windows対応のMIDI Control Center。DrumBruteのパターン作成や保存、パターンを組み合わせてのソング作成、設定などを大画面で行えるのは便利だ一通りテストしてみて、DrumBruteはクラシックなリズム・マシンの音色とイマドキな機能をうまく両立させた一台だと感じました。操作性も直感的で、アナログ音源の割には音作りの幅が広く、タッチ・ストリップを使った演奏も楽しいので、制作やライブでも活躍するでしょう。

▲リア・パネル。左からUSB(MIDI)、MIDI IN/OUT、続くクロック入出力やインディビジュアル出力×12はモジュラー・シンセなどとの親和性を考慮してミニ端子を採用する。その右はMixアウト(フォーン)、ヘッドフォン端子×2(ステレオ・フォーン&ステレオ・ミニ)とヘッドフォン・ボリューム

▲リア・パネル。左からUSB(MIDI)、MIDI IN/OUT、続くクロック入出力やインディビジュアル出力×12はモジュラー・シンセなどとの親和性を考慮してミニ端子を採用する。その右はMixアウト(フォーン)、ヘッドフォン端子×2(ステレオ・フォーン&ステレオ・ミニ)とヘッドフォン・ボリューム(サウンド&レコーディング・マガジン 2017年2月号より)