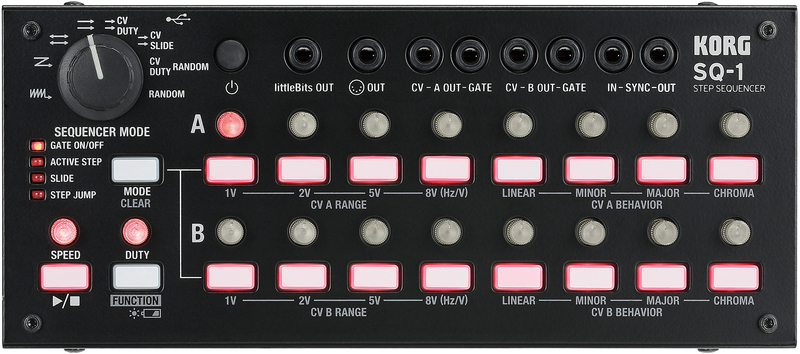

8ステップ×2chの仕様

CVの電圧を変え音域を調整可

SQ-1はAとBの2つのチャンネルを備えるステップ・シーケンサー。各チャンネルは最大8ステップですが、つなげて再生できるので、16ステップのシーケンサーとしても扱えます。箱から出すと、まず目を引くのがそのコンパクトさ。193(W)×63(H)×84(D)mmと、片手で十分持てるサイズです。しかも頑丈そうな金属製で、ノブはおしゃれさを醸し出し、高級感の漂う仕上がりです。

早速音を出してみます。と言ってもシーケンサーなので、別途用意した音源に接続する必要があります。本機はCV/GateやMIDI、USB/MIDIなどに対応するハイブリッド仕様ですが、ここではCV/Gateをアナログ・シンセに送り、音階のあるパターンを鳴らしてみましょう。

各ステップのピッチは、それぞれのステップ・ノブを回して設定します。またピッチの可変幅(=出力されるCV信号の電圧)を変えることができ、デフォルトでは1Vに設定されていますが、必要に応じて2V、5V、8Vに変更することが可能。多くのアナログ・シンセは、入力されるCVが1V上がると鳴らせる音域が1オクターブ広がる仕組みなので、オクターブの範囲でフレーズを作るつもりなら、デフォルトに設定しておくと各ステップのピッチを素早く決められます。なおシーケンサーを停止させた状態でステップ・ボタンを長押しすると、音が出っぱなしになります。その際ステップ・ノブを回すと簡単にピッチ調整できるので、鳴らしたいパターンをあらかじめイメージできているときは便利でしょう。

パターン再生に関する各種モードで

リアルタイムに多彩なエディットが可能

SQ-1のだいご味は、1つのパターンを延々と繰り返すだけでなく、リアルタイムにエディットできるところです。その方法として、まずは各種再生モードが挙げられます。パネル左上を見ると“SEQUENCER MODE”というセレクターがあり、再生モードを選べるようになっています。例えばCh Aに“ドレミファ”、Ch Bに1オクターブ上の“どれみふぁ”というパターンを打ち込みます。先のセレクターでリバース・モードを選択すれば、各チャンネルで“ドレミファ・ファミレド”と“どれみふぁ・ふぁみれど”のループができます。またCh A→Ch Bの順に再生するモードもあり、それを選ぶと“ドレミファ・どれみふぁ”のパターンをループさせることが可能。そのほか、モードによっては各チャンネルのステップが交互に再生される“ドどレれミみファふぁ”といったギザギザ・パターンや、“ドみどファドれドみ”のようにランダムなものができたりします。

しかしこれら再生モードは序の口。SQ-1の真骨頂は、シーケンサーを走らせながら各ステップの設定をエディットできる“MODE”ボタンでしょう。SEQUENCER MODEセレクターの下に位置し、押すたびに各ステップにおける設定内容を変えられるのです。このMODEボタンを押して“GATE ON/OFF”というモードに入ると、各ステップのGate出力をステップ・ボタンでON/OFFできるようになり、音の長さを変えられます。この状態からMODEボタンを2回押すと、今度は“SLIDE”モードに入り、ステップ・ボタンで各ステップのポルタメントのON/OFFが可能になります。さらにビックリなのが、各ステップでGate信号のデューティ比を変えたり、ポルタメントの度合いを調整できること。こうした機能を組み合わせるだけで、たった16個の音列が無限と思えるほどさまざまなパターンに変化するので、飽きずに触り続けられました。

本稿ではCV/Gateでのアナログ制御を解説しましたが、先述の通りSQ-1はMIDIやUSB/MIDIにも対応しています。CV/Gateに比べるとポルタメントの設定が音源側に依存したりと柔軟性にはやや欠けますが、それでもノブやボタンを触ってパターンを作るのは楽しいですね。また外部鍵盤からUSBでMIDIノートを受けると、CVに変換して出力可能。つまりMIDI(USB)/CVコンバーターとしても使えるのです。この場合シーケンサー機能は無効になりますが、どれほど価値があるかは昔のアナログ・シンセを持っている人ならお分かりでしょう。わずか1万円ほどでこれだけの働きをするのは、驚きのコスト・パフォーマンスとしか言いようがありません。機能を詰め込んでも煩雑になると厳しいですが、本機は操作系が練られています。リアルタイムにビートを刻む、クラブ系アーティストの定番機材入り決定だと思いました。

▲リア・パネルにはUSB/MIDI端子が備えられており、ソフト・シンセのコントロールなども可能

▲リア・パネルにはUSB/MIDI端子が備えられており、ソフト・シンセのコントロールなども可能(サウンド&レコーディング・マガジン 2015年8月号より)