プラグイン・エフェクトを手掛けるWAVESと、PA用コンソールの開発で知られるDIGICOがコラボレーションし誕生した“DIGIGRID”。同ブランドは、イーサーネットを使用したレコーディング向けのオーディオ・プロセッシング・システムを展開している。システムを構成するものとして、ソフトウェアやオーディオI/O、DSPサーバーなどさまざまな製品がリリースされているが、本稿ではあらためて各モデルの概要を紹介し、システムの可能性に迫りたい。

DIGIGRIDのシステムは

WAVESの“SoundGrid”がベース

本題へ入る前に、DIGIGRIDのシステムの基礎となった“SoundGrid”について振り返っておきたい。SoundGridとはWAVESの開発したイーサーネット・ベースのネットワーク・プロトコル(通信規約)で、同社は5年ほど前からこれに基づくプラグインのプロセッシング・システムを手掛けてきた。このシステムはコンサート音響に向けたもので、WAVESのプラグインをPAシステムの中で安定的に使えるよう設計されている。使用するのは、SoundGridライセンスのプラグインとそれらをコントロールするためのMac/Windows用ソフト、プロセッシング・パワーを担うDSPサーバー、PA用コンソールに取り付けるためのI/Oカード、汎用のネットワーク・スイッチ。各機器をスイッチに接続するとネットワークが構成され、コンソール内のサウンドがI/Oカードを経由しサーバーに転送される。そこでプラグインによる処理が行われ、コンソールへと戻る仕組みだ。プロセッシング・パワーをコンピューターのCPUではなく専用のサーバーで賄うことにより、超低レイテンシーのリアルタイム処理を可能にしている。

DIGICOは自社のコンソールをSoundGridのI/Oカードに対応させたり、コンソールのタッチ・パネルからプラグインを操作できるようにするなど、かねてからWAVESとの親和性の高さを見せてきた。そうした中、両者の間で“DIGICOのハードウェア開発力をレコーディングの世界でも生かしてみよう”という話が持ち上がり、2013年にDIGIGRIDがスタートすることとなったのだ。

ネイティブDAWとともに使える

3種類のオーディオI/O

DIGIGRIDが手掛けるのは、SoundGridをベースにしたレコーディング向けのオーディオ・プロセッシング・システム。構成要素は先のPA用システムと同じく、プラグインとコントロール・ソフト、サーバー、オーディオI/O、ネットワーク・スイッチ。双方向伝送のレイテンシーは最小0.8msで、対応ビット&レートは現在24ビット/96kHzまでだが、年内には192kHzもサポートする予定だ。

プラグインの使用にあたってはSoundGridライセンスが必要だが、TDMライセンスの所有者はWAVES Upadate Planで更新をかけるとすぐに入手することができる。AAX DSPに対応していないWAVESのTDMプラグインを有効活用できるわけだ。またPLUGIN-ALLIANCEなどの他メーカーもSoundGridへの対応を表明しているので、今後の広がりに期待が持てる。

サーバーやオーディオI/O、スイッチなどは、ハードウェア製品として全7機種をラインナップ。それらは大きく3つのカテゴリーに分かれており、 ①コンピューターのCPUで動作するネイティブDAW環境に向けたモデル/②AVID Pro Tools|HDX/HDシステムと接続するための機種/③MADI機器とのインターフェースとなっている。まずは、ネイティブ環境向けの製品を紹介しよう。

●DigiGrid IOS(オーディオI/O+サーバー)

8つのマイク/ライン・イン、8つのライン・アウト、2系統のデジタル・イン/アウト、2つのヘッドフォン端子などを備えるオーディオI/O。“SOUNDGRID NETWORK”と名付けられたイーサーネット端子にMac/Windowsマシンを接続し、音声のやり取りを行う。この端子は全部で4つ用意されており、コンピューターのほかにもさまざまな機器を接続できるので、本機をイーサーネット・スイッチとして使用することも可能。またINTEL Core I3ベースのサーバーを備え、プラグインのプロセッシング・パワーを賄える。

●DigiGrid IOX(オーディオI/O)

12のマイク/ライン・イン、6つのライン・アウト、4つのヘッドフォン端子などを装備するオーディオI/O。入出力を拡張するためのモジュールとしてラインナップされている。

●DigiGrid IOC(オーディオI/O)

2つのマイク/ライン・イン、8系統のライン・イン/アウト、全17系統のデジタル・イン/アウト、2つのヘッドフォン端子などを備えるオーディオI/O。こちらも入出力の拡張用モジュールとしてラインナップされているが、コントロール・ルームでの使用に向けた多彩な端子構成となっている。

①ネイティブ環境向けハードウェア

DigiGrid IOS(オーディオI/O+サーバー) オープン・プライス:市場予想価格370,185円前後

▲INTEL Core I3ベースのサーバーを備えるオーディオI/O。最大入出力数はアナログ+デジタルで10イン/10アウト。マイクプリはDIGICO SD-Rackのヘッド・アンプと同じものが使われている。背面には左から、ACインやイーサーネット端子×4、ソフトのアップデートなどに用いるUSB端子、8chライン・アウト、マイク/ライン・イン×8、MIDI IN/OUT、ワードクロック・イン/アウト、S/P DIFイン/アウト、AES/EBUイン/アウト、ライン・アウト×8が並ぶ

▲INTEL Core I3ベースのサーバーを備えるオーディオI/O。最大入出力数はアナログ+デジタルで10イン/10アウト。マイクプリはDIGICO SD-Rackのヘッド・アンプと同じものが使われている。背面には左から、ACインやイーサーネット端子×4、ソフトのアップデートなどに用いるUSB端子、8chライン・アウト、マイク/ライン・イン×8、MIDI IN/OUT、ワードクロック・イン/アウト、S/P DIFイン/アウト、AES/EBUイン/アウト、ライン・アウト×8が並ぶDigiGrid IOX(オーディオI/O) オープン・プライス:市場予想価格278,000円前後

DigiGrid IOC(オーディオI/O) オープン・プライス:市場予想価格324,000円前後

ネイティブ環境向けのシステムは、コンピューターや上記オーディオI/Oなどをイーサーネット接続することにより構成/拡張できる(図①)。オーディオI/O背面のイーサーネット端子がネットワーク・スイッチの役割を果たすが、I/Oの追加などで埋まってしまった場合は汎用のスイッチを使用することも可能だ。プラグインの使用にあたっては、WAVES StudioRackが必要(画面①)。これは最大8つのプラグインをロードできるラック型のソフトで、DAWトラックのインサート・スロットに立ち上げて使用する。画面左上の“PROCESSING”欄で“SOUNDGRID”を選ぶと、読み込んだプラグインをサーバー上で動かすことが可能だ。

このシステムを導入するメリットの一つとして、プラグイン使用時のレイテンシーの低さが挙げられる。かけ録りを行うときなどは、レイテンシーの問題からアウトボードを用いることが多かったが、WAVESのプラグインを使えるようになるのだ。録音時はStudioRackを“INPUT”モードに、録り音を聴くときは“PLAYBACK”モードに設定。ボタン一つで切り替えられ、いずれも同じようにプラグインがかかった状態でモニタリングできる。また録り音自体はダイレクト音なので、リアンプなど録音後の音作りも可能だ。

図① ネイティブ向けシステムの接続例

▲ネイティブ環境向けのシステムは、オーディオI/Oとサーバー、Mac/Windowsマシンをイーサーネット接続することで構築できる。図は、オーディオI/O+サーバーのDigiGrid IOSを核としたシステムの例。同機のイーサーネット端子にDigiGrid IOCやDigiGrid IOXがつなげられ、入出力の拡張が図られている

▲ネイティブ環境向けのシステムは、オーディオI/Oとサーバー、Mac/Windowsマシンをイーサーネット接続することで構築できる。図は、オーディオI/O+サーバーのDigiGrid IOSを核としたシステムの例。同機のイーサーネット端子にDigiGrid IOCやDigiGrid IOXがつなげられ、入出力の拡張が図られている 画面① プラグインの使用に必須の“StudioRack”

▲プラグインを使用する際に必須のStudioRack。最大8つのプラグインをビルトインできるラック型のソフトで、画面左上のボタン(赤枠)で“INPUT”(=プラグインのかかった音の低レイテンシー・モニタリング)と“PLAYBACK”(=録音したサウンドのモニタリング)の2モードを切り替えることが可能。このソフトでは、プラグインの処理をSoundGridサーバーで賄うかコンピューターのCPUに負わせるかを決めたり、個々のプラグイン/ラック全体のCPU使用率などを見ることもできる

▲プラグインを使用する際に必須のStudioRack。最大8つのプラグインをビルトインできるラック型のソフトで、画面左上のボタン(赤枠)で“INPUT”(=プラグインのかかった音の低レイテンシー・モニタリング)と“PLAYBACK”(=録音したサウンドのモニタリング)の2モードを切り替えることが可能。このソフトでは、プラグインの処理をSoundGridサーバーで賄うかコンピューターのCPUに負わせるかを決めたり、個々のプラグイン/ラック全体のCPU使用率などを見ることもできる ミキサーを備えるSoundGrid Studio

グリッド画面でパソコン同士も接続可

StudioRackを使用すれば通常のDAW環境と同じような方法でプラグインを扱えるが、そのバックグラウンドではSoundGrid Studioというマネージメント・ソフトが動いている。

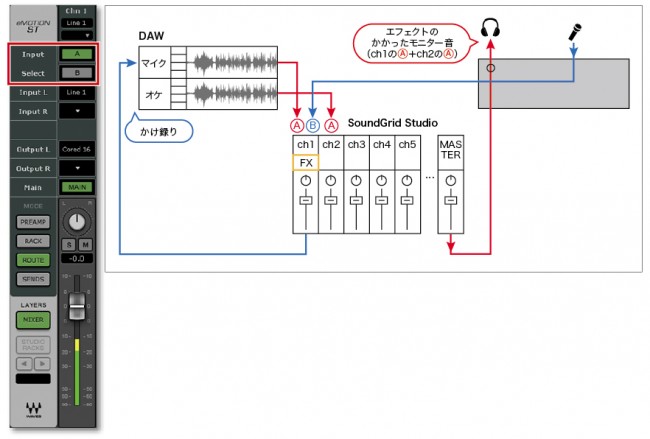

SoundGrid Studioは、DIGIGRIDに同梱されるMac/Windows対応のソフト。ハードウェア製品のドライバーも兼ねているため、コンピューターに必ずインストールしておく必要がある。このソフトには“EMotion ST”というミキサー・セクションがあり、StudioRackやオーディオI/Oと連携している(画面②)。各チャンネルにはインプット・セレクト・ボタンA/Bが用意されており、Aを選択するとDAWの任意トラック、Bを選ぶとオーディオI/Oの入力が立ち上がる仕組みだ。Aの選択時にプラグインをインサートするとDAWの音にエフェクトがかかって聴こえるため、モニター・ミックスの作成などに生かすことができる。一方、Bの設定時にプラグインをインサートするとDAWへのかけ録りが可能に(図②)。既にお気づきの人もいるだろうが、先のStudioRackで行うエフェクトのロードや録音時のモニター/録り音再生の切り替えは、実はすべてこのSoundGrid Studio上でなされている。つまり、StudioRackはプラグインにまつわる操作をDAW上で完結させるための窓口のようなツールで、SoundGrid StudioとDAWを頻繁に行き来する手間を省いてくれる。

SoundGrid Studioにはミキサーのほか、“SETUP”や“PATCH”などのセクションが用意されている。SETUPはネットワーク全体を管理するセクションで、接続されたハードウェアの閲覧や新しい機器の追加が可能。PATCHはネットワーク内の機器を結線するセクションで、グリッド状のパッチ画面を備えている(画面③)。ここではオーディオI/Oの入力をオーディオ・ドライバーの何チャンネルに送るのか、はたまたドライバーの信号をオーディオI/Oの何チャンネルから出力するか、といったことが決められる。ネットワーク内のあらゆる入出力をソフト上で結線できるため自由度が高く、2台のコンピューターをダイレクトにつなぐことも可能。例えば自宅のSTEINBERG Cubaseで作った音をスタジオのPro Toolsに取り込んでミキシングする場合、これまではCubaseでパラ・データを書き出し、ストレージなどを介してPro Toolsへインポートしていたが、コンピューター同士を結線できるとなると直接の流し込みが可能となる。もちろん楽曲の長さだけの実時間はかかるが、書き出してストレージに読み込んで……とやるより早い場合もあるだろう。また複数の機器を分散配置しているときも便利で、異なる部屋に置かれたコンピューターとオーディオI/Oを接続するようなことが簡単に行える。運搬や配線にかかる手間を省けるわけだ。

画面② SoundGrid Studioのミキサー・セクション

▲SoundGrid StudioはDIGIGRIDのシステム全体を統括するために用意されたソフト。EMotion STミキサー/パッチ/設定の3セクションに分かれており、画面上の3つのボタンで切り替えて閲覧できる。画面はミキサー・セクションで、StudioRackと連携することにより抜き差ししたプラグインが反映される仕組みだ。8つのインプット・チャンネルのほか8つのAUXバスを備えており、モニター・ミックスの作成などにも便利

▲SoundGrid StudioはDIGIGRIDのシステム全体を統括するために用意されたソフト。EMotion STミキサー/パッチ/設定の3セクションに分かれており、画面上の3つのボタンで切り替えて閲覧できる。画面はミキサー・セクションで、StudioRackと連携することにより抜き差ししたプラグインが反映される仕組みだ。8つのインプット・チャンネルのほか8つのAUXバスを備えており、モニター・ミックスの作成などにも便利 図② チャンネルのインプット切り替え機能

▲ミキサーのインプット・チャンネルには“Input Select”というセクションがある(左画面赤枠)。その中のAというボタンを押すとDAW内の音がチャンネルに立ち上がり、Bを選ぶとオーディオI/Oの入力が立ち上がる。上の図は、そのルーティングを模式化したものだ。いずれにもチャンネルにインサートしたエフェクトがかかるので、Aを選択しているときはモニター・ミックスを作り込んだり、Bを選んでいるときはかけ録りが行える

▲ミキサーのインプット・チャンネルには“Input Select”というセクションがある(左画面赤枠)。その中のAというボタンを押すとDAW内の音がチャンネルに立ち上がり、Bを選ぶとオーディオI/Oの入力が立ち上がる。上の図は、そのルーティングを模式化したものだ。いずれにもチャンネルにインサートしたエフェクトがかかるので、Aを選択しているときはモニター・ミックスを作り込んだり、Bを選んでいるときはかけ録りが行える 画面③ パッチ画面で複雑なルーティングにも対応

▲SoundGrid Studioのパッチ・セクション。グリッド型となっており、ネットワーク内のあらゆる入出力を簡単に結線できる。例えば画面内の赤枠で囲った部分は、DigiGrid IOSのマイク/ライン・イン1をコンピューターのドライバーの出力チャンネル1にパッチしているポイントだ

▲SoundGrid Studioのパッチ・セクション。グリッド型となっており、ネットワーク内のあらゆる入出力を簡単に結線できる。例えば画面内の赤枠で囲った部分は、DigiGrid IOSのマイク/ライン・イン1をコンピューターのドライバーの出力チャンネル1にパッチしているポイントだ Pro Tools|HDX/HDシステムと

DigiLink接続して使うハードウェア

続いては、 ②Pro Tools|HDX/HDシステムに向けたハードウェア製品を紹介する。Pro Tools|HDX/HDシステムは、Pro Tools|HD Softwareと、コンピューターに取り付けて使う専用のDSPカード、HD I/OなどのオーディオI/Oから構成される。カードにはDigiLinkというデジタル・イン/アウトが装備されており、Pro Tools|HD SoftwareとオーディオI/Oの間で入出力合計32chを伝送可能。DIGIGRIDの製品はこのDigiLink端子を備えることで、Pro Toolsシステムとの接続を図っている。以下にラインナップを紹介しよう。

●DigiGrid DLS(サーバー)

INTEL Core I5ベースのサーバー。DigiLink端子やネットワーク端子を2つずつ備えており、各DigiLink端子ではPro Toolsのカードと最大32chの信号をやり取りすることが可能だ。

背面のスイッチで“I/Oモード”に設定するとPro ToolsにオーディオI/Oとして認識され、ネットワーク端子につないだ拡張用I/Oから音声の入出力が行える(図③)。プラグインはネイティブ環境と同じく、StudioRackに立ち上げて使用。プロセッシングにかかるパワーはサーバーで賄うことができるので、かけ録りなども容易に行える。

“SGPモード”に切り替えると、DigiLink端子につないだオーディオI/OがネイティブのI/Oとして動作。AVID 192 I/Oや96 I/OもDigiLink対応なので、使わなくなったオーディオI/Oの復活も実現する。

●DigiGrid DLI(ネットワーク・ハブ)

Pro ToolsシステムとSoundGridのネットワークをつなぐハブ。DigiLink端子やネットワーク端子を2つずつ装備している。

以上の通り、DIGIGRIDの製品をPro Toolsシステムに取り込むメリットはさまざままだ。もちろんSoundGrid Studioを使ったルーティングも可能なため、シチュエーションによってDIGIGRIDとAVIDのオーディオI/Oを切り替えて使ったり、ほかのコンピューターで作ったデータをネットワーク経由でPro Toolsに流し込むことができる。

このほか、DIGIGRIDはMADIインターフェースをラインナップ。コアキシャル端子を備えたDigiGrid MGBとオプティカル端子のDigiGridMGOの2機種が用意されており、いずれも48kHz時に最大128ch、96kHz時に最大64chのレコーディング/プレイバックに対応している。以上、DIGIGRIDのシステムについて駆け足で見て来た。ニア・ゼロ・レイテンシーのプロセッシングはもちろんのこと、システム全体をネットワーク化することによる可能性を感じていただけただろう。次号では製品を導入したクリエイターのインプレッションを紹介する予定だ(写真①)。

②Pro Tools向けハードウェア

DigiGrid DLS(サーバー+ネットワーク・ハブ) オープン・プライス:市場予想価格360,000円前後

▲INTEL Core I5ベースのサーバー。背面には左から、ネットワーク端子×2やソフト・アップデートなどに使用するUSB端子、“I/O”と“SGP”のモード切り替えスイッチ、AVID Pro ToolsのDSPカードとつなぐためのDigiLink端子×2、ワードクロック・イン/アウトが備えられている

▲INTEL Core I5ベースのサーバー。背面には左から、ネットワーク端子×2やソフト・アップデートなどに使用するUSB端子、“I/O”と“SGP”のモード切り替えスイッチ、AVID Pro ToolsのDSPカードとつなぐためのDigiLink端子×2、ワードクロック・イン/アウトが備えられているDigiGrid DLI(ネットワーク・ハブ) オープン・プライス:市場予想価格150,000円前後

図③ Pro Tools|HDXシステムとの接続例

▲DIGIGRIDのハードウェアをPro Tools|HDX/HDシステムにつなぐときは、HDX/HD Core/Accel/HD NativeのDSPカードとDigiLink接続する。上の図はPro Tools|HDXシステムとの接続例で、オーディオI/OのDigiGrid IOCから入力されたサウンドがイーサーネット経由でDigiGrid DLSに送られ、DigiLinkケーブルを介してHDXカードに届いている。Pro Tools|HD Softwareで処理されたサウンドはHDXカードより出力され、DigiLinkケーブルを通してネットワークへと戻る。HDXカードにはHD I/Oもつながっているので、SoundGrid Studioのセットアップ画面ではHD I/OとDIGIGRIDのI/Oの両方が認識される ③MADI機器とつなぐ製品

▲DIGIGRIDのハードウェアをPro Tools|HDX/HDシステムにつなぐときは、HDX/HD Core/Accel/HD NativeのDSPカードとDigiLink接続する。上の図はPro Tools|HDXシステムとの接続例で、オーディオI/OのDigiGrid IOCから入力されたサウンドがイーサーネット経由でDigiGrid DLSに送られ、DigiLinkケーブルを介してHDXカードに届いている。Pro Tools|HD Softwareで処理されたサウンドはHDXカードより出力され、DigiLinkケーブルを通してネットワークへと戻る。HDXカードにはHD I/Oもつながっているので、SoundGrid Studioのセットアップ画面ではHD I/OとDIGIGRIDのI/Oの両方が認識される ③MADI機器とつなぐ製品DigiGrid MGO(オプティカル・インターフェース) オープン・プライス:市場予想価格230,000円前後

▲SoundGridネットワークとオプティカル端子のMADI機器をつなぐインターフェースで、最大128chの伝送が行える(48kHz時)。MADI端子のほかは、ネットワーク端子やワード・クロック・イン、5VのDCインを備える

DigiGrid MGB(コアキシャル・インターフェース) オープン・プライス:市場予想価格230,000円前後

▲SoundGridネットワークとコアキシャル端子のMADI機器を接続するためのインターフェース。DigiGrid MGOと同じく最大128chの伝送が可能で、MA

DI端子のほかはネットワーク端子やワード・クロック・イン、5VのDCインを装備する

写真① 導入事例

▲次号で紹介する予定のサウンド・クリエイター大島崇敬(OMFACTORY)の制作スペース。AVID Pro ToolsシステムにDigiGrid DLS(写真左)を取り入れて使用している

▲次号で紹介する予定のサウンド・クリエイター大島崇敬(OMFACTORY)の制作スペース。AVID Pro ToolsシステムにDigiGrid DLS(写真左)を取り入れて使用している