Pro Tools上での打ち込み+αで作る

バンド録音用デモ

初めまして、吉田ヨウヘイgroupというバンドをやっている吉田ヨウヘイです。この連載では僕らがAVID Pro Toolsをどのように使っているかを、昨年11月にリリースしたアルバム『ar』の制作を例に紹介します。連載を通して、生演奏主体のバンドがPro Toolsを使うことのメリットをお伝えできればと考えています。初回はメンバーに聴かせるデモ作りについてです。各パートの進め方を順に書いていきたいと思います。

MIDIデータ上で工夫しなくても

自然な仕上がりになる音源を選ぶ

作曲やデモ音源を作る際は、多くの曲でドラムの打ち込みから始めています。僕は鍵盤が弾けないので、打ち込みはPro Toolsの鉛筆ツールでマウス入力します。使っているドラム音源はXLN AUDIO Addictive Drums 2。よく使うプリセットはModern Jazz Sticks/Cleanと、Studio Rock/Room Rockです。

Addictive Drumsはバージョン1から使っています。その前にも幾つかほかのソフトを使ったことがあるのですが、16ビートのハイハットや、16分音符のスネア連打などを入力すると、打ち込みっぽい不自然さが出てしまっていました。そのためドラマーが両手でたたいている感じを再現しようと、細かく強弱を設定したり、位置を前後にずらしたりしていましたが、あくまで生ドラムに挿し替える前提なので、打ち込みで生ドラムを再現すること自体が目的ではありません。

Addictive Drumsはすべての音符を一定のベロシティでジャストで打ち込んでも、連打などがかなり自然に聴こえます。そのため打ち込みの時間が大きく短縮できるようになりました。また定型的な8ビートや16ビートにくくれないような、あまり聴き慣れないパターンを打ち込んだ場合でも自然なニュアンスに落ち着くので、ドラマーが完成形を想像しやすくバンド練習の際の参考になると思います。

▲Addictive Drumsを鳴らしているインストゥルメント・トラック。MIDIデータ上でベロシティに強弱はつけていないが、同音連打時にサンプルが入れ替わるラウンド・ロビンが音源側の機能としてあり、不自然な印象が避けられる

▲Addictive Drumsを鳴らしているインストゥルメント・トラック。MIDIデータ上でベロシティに強弱はつけていないが、同音連打時にサンプルが入れ替わるラウンド・ロビンが音源側の機能としてあり、不自然な印象が避けられる『ar』収録の「フォーチュン」は、最初のパートが8ビートを崩したようなパターンに細かいフィルが入り、次のパートでファンキーな16ビートに移るのですが、どちらのパートもデモの段階でやりたいニュアンスをある程度再現できました。

僕らと同じように生演奏主体のロック・バンドをやっている方は、ドラム音源を選ぶ際、一定のベロシティでジャストで打ち込んでも自然に聴こえるものを選ぶとメリットが大きいと思います。

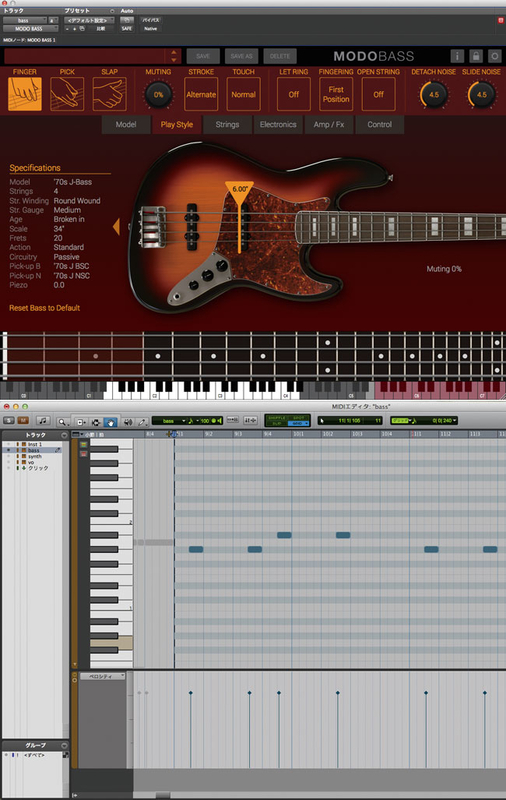

次に取り組むパートはベースの場合が多いです。『ar』制作時は、ベースの打ち込みにPro Tools付属のAIR Xpand!2や、同社のStructureを使っていました。最近はIK MULTIMEDIA Modo Bassを使っています。Modo Bassも、Addictive Drumsと同様に、一定のベロシティ、ジャストのタイミングで打ち込んでもピッキングのアップ/ダウンなどが自然に再現されるので便利です。

▲IK MULTIMEDIAのエレキベース専用ソフト音源、Modo Bass。こちらもベロシティが均一でも“それっぽく”なるので、重宝するがデモとしての必要以上にこだわらない

▲IK MULTIMEDIAのエレキベース専用ソフト音源、Modo Bass。こちらもベロシティが均一でも“それっぽく”なるので、重宝するがデモとしての必要以上にこだわらないただデモの再現度を考えたときに、音色の重要度はこれまでの経験から、ドラム>ベース>主要なメロディ楽器(僕らで言えばギター)>鍵盤や管楽器など、という具合なので、ベースは余裕があればこだわる、くらいでもいいかと思います。

メンバーの構成の制約がアイディアに

ウワモノ用音源は軽さを重視

現在の吉田ヨウヘイgroupはサポート・メンバーを含めると7人編成で、複数のパートを兼任するメンバーが多いので、“ギター×1、鍵盤×1、管楽器×3”や、“ギター×2、鍵盤×2、管楽器×1”など楽器の構成が複数パターンあり、曲中で変わったりもします。編成上の制約がいろいろあることになりますが、そういう制約はアレンジを考える上で助けになったりもするので、できるだけ実際の演奏シーンをイメージしながら打ち込みを進めていきます。

デモ作りの手順は、ここからは順不同です。ギターは実際に演奏します。『ar』では「1DK」がギター・リフ主体の曲なので、ドラム&ベースの後に入れました。オーディオ・インターフェースはUNIVERSAL AUDIOのApollo 8を使っていて、このHi-Z入力に直接ギターを挿しています。ドラム&ベースを聴きながら直で録音し、録音後にトラックにNATIVE INSTRUMENTS Guitar Rig 5をインサートして音を選びます。

▲Hi-Z入力で録音したギターは、録音後にNATIVE INSTRUMENTS Guitar Rig 5でイメージに近い音色に加工する

▲Hi-Z入力で録音したギターは、録音後にNATIVE INSTRUMENTS Guitar Rig 5でイメージに近い音色に加工する管楽器は、フルートやクラリネットなどの木管楽器の単線アレンジが必要な場合のみUVI UVI Workstationを使っています。これらの楽器はリアルでない場合に実際の演奏との乖離(かいり)が大きく、デモのアレンジが仕上がりとは違った印象に聴こえやすいためです。単線のサックスがある場合は、僕自身がサックスを演奏するのでマイクで録音することもあります。ただ、複数の管楽器のハモリだったり、単線でもサックスやトランペットといった音量の大きい楽器の場合は、それほど音色にこだわらなくてもデモの段階では大丈夫だと感じます。その場合は負荷の低さから、Xpand!2を選ぶことが多いです。

▲Pro Toolsに付属するマルチ音源、Xpand!2。デモ作りではピアノ、管楽器、コード系シンセなどに使うことが多い

▲Pro Toolsに付属するマルチ音源、Xpand!2。デモ作りではピアノ、管楽器、コード系シンセなどに使うことが多いピアノは、単独で演奏するパートがあれば専用の音源を使うこともありますが、多くの場合はXpand!2です。シンセは、印象的なフレーズがある場合はPro Tools付属のVaccumを、コード中心の場合はXpand!2を使っています。ボーカル・パートについては、Xpand!2のピアノの音色でメロディを打ち込んでしまうことが多いです。

▲印象的なシンセ・フレーズを入れておきたいときは、同じくPro Tools付属のモノフォニック・アナログ・モデリング・シンセ、Vaccumを使う

▲印象的なシンセ・フレーズを入れておきたいときは、同じくPro Tools付属のモノフォニック・アナログ・モデリング・シンセ、Vaccumを使う先ほど音色の優先度を説明しましたが、ドラムやベースの音質にこだわるのは、それらの音色がしっかりしていないと、バンドのアレンジにおいてどれだけの役割を担えるかが分かりにくくなるためです。一方で、それ以外のウワモノ楽器については、“この音域でこういう演奏をする”といったことが分かれば、ある程度アレンジ全体における役割をイメージすることができます。“どの楽器がどれだけ演奏を支える役割を担うか”は、実際にメンバーが集って演奏する上で大きなポイントになると思うので、デモ作りとスタジオ練習を繰り返して両者の共通点や違いを覚えていくといいでしょう。

§

今回はここまでで終わりです。次回は、デモのクオリティについて。最初からクオリティの高いトラックを作るトラック・メイカーの方とは異なり、僕らはデモのテイクを本番には使いません。その場合に、デモではどこまで作り込み、どこをあきらめるべきなのか、といったことを書いていきたいと思います。ではまた来月!

サウンドハウスでAVID Pro Tools関連製品をチェックする

*AVID Pro Toolsの詳細は→http://www.avid.com/ja

吉田ヨウヘイ

2012年4月に、西田修大(g)らと吉田ヨウヘイgroupを結成。ボーカル、ギター、サックスを担当する。現在のメンバーは吉田、西田に加え、TAMTAMでもボーカルを務めるクロ(vo、tp、syn)と、元OK?NO!!のreddam(vo、k)。この編成で2017年11月に4thアルバム『ar』をリリースし、ライブ活動も精力的に展開している。

http://yoshidayoheigroup.tumblr.com/

※

※