曲作りからマスタリングまでの全工程において、自分らしさが色濃く反映された作品になったと思います

音楽プロデューサーのShin Sakiura(写真右)が、6月28日に4枚目のフル・アルバム『Inner Division』をリリースした。これまでのプロデュース・ワークで培われたポップ・センスと自身の音楽的ルーツである90’sヒップホップやハウス、そしてインディー・ロックの要素を混ぜ合わせ、独自のサウンドへと昇華。ここでは音作りの背景を訪ねるべく、Shin Sakiuraと今作のボーカル・レコーディング/ミックス/マスタリングを務めたエンジニアの佐藤慎太郎氏(同左)に、佐藤氏のスタジオにてインタビューを行った。

“ギタリストではなくアレンジャー”だということをあらためて提示できる作品に

ー約3年ぶりのフル・アルバムということですが、本格的な制作に入られたのはいつ頃ですか?

Shin Sakiura(以下、Shin) 曲としてきちんとまとめる作業に入ったのは、今年の3月辺りです。

佐藤慎太郎(以下、佐藤) 最後の1カ月は、毎日1〜2曲ずつミックス・チェックするような過密スケジュールでしたね。

Shin それに付き合ってくれたことに、めちゃくちゃ感謝しています。今回、慎太郎君には自分とのユニットみたいな感じで稼働してもらったんで(笑)。

ー今作はアップ・テンポなダンス・トラックが印象的です。

Shin 作品のコンセプトとしては、ざっくり言うと“ストレートさ”や“楽しさ”かな。だから歌モノやダンス・トラックの割合が増えたんだと思います。これまではチル/おしゃれ系のトラックやインスト・トラックが多かったので、そろそろ違うことをしたいなと。

ー前作に比べ、ギターの存在感が薄くなりましたよね?

Shin 正直、自分にとってギターは作曲ツールの一つでしかないんです。また、全曲を“ギター有りき”で作っちゃうとライブでずっと俺がギターを弾きつづけるみたいなパフォーマンスになっちゃうので、それは避けたくて。本当はアレンジをしたり、ミックスをしたり、音色をいじくり回したりするのが好きで音楽やってるんで、“Shin Sakiuraはギタリストではなくアレンジャーなんだよね”ということをあらためて提示できる作品を作れたらなと思ったんです。その上で、リスナーが純粋に楽しめるような音楽を意識しました。

ー先日のInstagram Liveにおいて、Shinさんは“踊れる音楽を意識した”とも言っていました。

Shin やっぱりライブで踊ってもらいたいという気持ちがあって。それはもともと自分がDJをやっていたり、打ち込みの音楽が好きだったりっていうルーツから来ているんだと思います。なので、今作はハウス的な要素を結構取り入れました。

ステム・データにはShin君のこだわりが色濃く反映されている

ーShinさんと佐藤さんが出会ったきっかけは?

Shin 2020年くらいにあるプロジェクトで出会って、それからちょくちょく一緒に仕事をしていました。

佐藤 2022年にかかわったプロジェクトではShin君といろいろ意見交換する機会があって、そこで彼の音楽性や好みをだいぶヒアリングできたんです。それが今作の下準備にも大きく貢献したと思います。

ー今作の制作プロセスについて教えてください。

Shin 大まかに言うと、自分がトラックのプリミックスまでを行い、そこから後の作業を慎太郎君にお任せしています。

佐藤 Shin君からプリミックス段階でのリファレンス音源と、ステム・データが送られてくるんです。そしたら、自分のAVID Pro Toolsにそのステム・データを流し込み、ミックスを進めていきます。

ーステム・データのビット/サンプリング・レートは?

Shin 24ビット/48kHzです。慎太郎君には、“明らかにベースがデカい”や“ドラムがデカい”といった自分のプリミックスの粗を第三者目線でフィードバックしてもらいつつ、ミックス・バランスを調整してもらいました。

ーパラではなく、ステム・データにして送った理由は?

Shin 各パートの音作りをしっかり行っているからです。例えば、空間系エフェクトにおいて“このタイムのこういうリバーブがかかっていてほしくて、さらにディレイは絶対このタイムでこれだけかかってほしい”みたいにはっきりしているところは、そのエフェクト成分だけをトラックに書き出してミックスしてもらいました。

佐藤 一般的にはパラデータで送られてくるケースが多く、そこから僕の方で音作りを行うのですが、Shin君の場合は、音作りが95%くらい完成した状態のステム・データになっているんです。本人のこだわりが色濃く反映されているので、そこは尊重しながらミックスを進めていきました。ミックス・バランスを調整したら、その流れでマスタリングまで仕上げてしまいます。そのデータをShin君と共有して、完成まで修正のやりとりをオンラインで行いました。

ボーカル・レコーディングの際、コンプのかけ録りをするのは良いことだと思う

ーShinさんのボーカル・レコーディングはこのスタジオで?

Shin はい。なので自分のボーカルの音作りは、すべて慎太郎君にやってもらっています。

ーボーカル録りした際のチェインを教えてください。

佐藤 マイクはSOUNDELUX U99です。ビンテージのNEUMANN U 67をモチーフにしたモデルなんですが、真空管のカラーが強すぎず、縦のレンジが広いので今っぽさも兼ね備えた音がします。マイクから入力された信号は、マイクプリのBAE AUDIO 1073MP DualからAPI 500互換モジュール用ラックのRADIAL Cubeに流れます。CubeにはEQのAPI 560、コンプのDBX 560A、ディエッサーのDBX 520が格納されていて、外のスタジオでボーカル録りするときには必ず持っていくくらいお気に入りの機材セットです。それからAVID Pro Tools|Carbonに入ります。

Shin 慎太郎君は、録りの時点でしっかり音作りしますよね。特にコンプは強めにかかってる。でも、それって良いことだと思うんです。自分はDTM慣れしているためか、コンプがかかってるボーカルじゃないとうまくジャッジできないんです。後からコンプをかけるとニュアンスが変わるじゃないですか。それなら“もっとこう歌ったのに”って思うんですよ。

ースタジオのどこでボーカルを録ったのですか?

佐藤 モニター・スピーカー(Lch)の左側にマイク・スタンドを設置して録りました。

Shin 壁に掛かっている時計に向かって歌う感じです。

ー壁や天井からの反射音は、気になりませんでしたか?

佐藤 それがこのスタジオ、結構デッドなんです。

Shin 自分も初めてレコーディングしたとき、それに感動したんですよ。最初はこの感じで録って大丈夫かなって思ったんですけど(笑)。スタジオのあちこちに設置された吸音材と拡散パネル、そしてカーテンなどが効いているんでしょうね。ボーカル・ブースで録ったみたいな音が録れますよ。

ーボーカルにおけるプラグイン処理はどのように?

佐藤 SLATE DIGITAL製品が多いです。特にInfinity EQは直感的に使えて、CPU負荷も軽いので気に入っています。VMRっていうAPI 500互換モジュール・ラック・マウント・システムを再現したプラグインも、一画面でチェイン全体を管理できるので良いですね。あと、ボーカルのピッチ補正にはMetaTuneを用いました。ナチュラルなかかり具合と、中域に張りが出るような音質が好みです。

Shin 自分のボーカルは結構生っぽいんですけど、実は少しだけピッチ補正をかけてもらっているんです。

ベースはステレオ・ワイドにしつつキックはセンターで鳴るようなイメージ

ー今作は、総じてベースの音の太さが際立っていますね。

Shin アルバム収録曲のうち、8割くらいはソフト・シンセのXFER RECORDS Serumをシンセ・ベースに使っています。Serumは音がめちゃくちゃ太いので最高なんです。そこからFABFILTER Pro-Q 3で80Hz付近をブーストし、WAVES Renaissance Bassで低域を補強。その後コンプやサチュレーションで処理していくんですが、やっぱり音源がSerumだとエフェクト乗りがいいんですよ。その結果オケに埋もれない音になるんです。これはSerumの音質がいいからだと思います。だから最近はSerumばっかり使っていますね(笑)。

ー生ベースのような音も入っていますよね。

Shin はい。「bud」では5弦ベースを使いました。あと「Lonely(feat. bane)」や「からっぽ(feat. さらさ)」などでも、部分的に5弦ベースを弾いているところがあります。

ーシンセ・パッドもSerumでしょうか?

Shin そうです。アルバム全体としての音色を統一したかったという理由もあります。Serumの次に活躍したのが、ARTURIA V Collection。収録音源のProphet-5 VやJup-8 V、DX7 V辺りはめちゃくちゃ使っています。

ー「Lonely」では、ステレオ・ワイドなベースが印象的です。

Shin キックとベースのすみ分けについて考えた結果、ベースはIZOTOPE Ozone Imagerでステレオ・ワイドにしつつ、キックはセンターでドシっと鳴るような音像にしたんです。あとABLETON Live付属デバイス、UtilityのBass Monoも重宝しています。50〜500Hzの範囲内で任意の周波数より下の帯域をモノラルにできる機能なんですが、ベースの50Hz以下をモノラルにすることが多かったですね。

作品作りは他人との連係プレーでもあるのでコミュニケーション能力も大切

ー作品全体において、音数がシンプルな点にも着目しました。

Shin 自分はマジで音を詰め込みすぎる傾向があるので、今作はそこにもだいぶ気を付けたんです。気づいたら鍵盤楽器だけで10種類あるみたいな(笑)。だから、なるべく楽器の数を減らし、ビートのグルーブで引っ張っていくようなプロダクションを目指したんです。結局それがミックスやマスタリングにも効いてくるので。

ー佐藤さんには今作のミックス/マスタリングについて、Shinさんからどのようなオーダーがあったのでしょうか?

佐藤 基本的に、Shin君にはマスタリング済みの音源を毎回チェックしてもらっていましたが、一番リクエストが多かったのはローエンドについてでしたね。

ー今作は配信リリースとのことでしたが、ラウドネス値はどの辺りを狙って仕上げましたか?

佐藤 −7〜−8LUFS辺りですね。

Shin 単純に心地良い音圧を求めた結果、自然とこうなったんです。今回、慎太郎君とやってて良かったのは、お互い音圧の感じ方がとても似ていたということ。これってエンジニアの方によってすごく分かれるんですよ。モニター環境とか、その人の音楽の好みとかで違ってくるんです。この感覚のすり合わせに毎回めっちゃ時間がかかってたんで、今回は慎太郎君とやれて良かったですね。

佐藤 今回のマスタリングでは、“なるべく音を変えずに音圧を稼ぐ”というのが理想であり目標でした。なのでマスターの処理で主にやったことは、EQとコンプ、サチュレーションくらいですね。

Shin 作品作りは他人との連携プレーでもあるので、コミュニケーション能力も大事だと思いました。今回は意思疎通がしっかり行えたのもポイントです。完成後、慎太郎君から“音がのびのびしてていいね”って言われたのがうれしかった。

佐藤 それくらい“Shin君らしさ”を引き出せたアルバムが作れたのかなと自負しています。

Shin 曲作り〜マスタリングまで、自分らしさが色濃く反映された作品になったと思うので、ぜひ聴いてください。

佐藤慎太郎氏が解説!『Inner Division』メイン・マスタリング・チェイン

❶SOLID STATE LOGIC SSL Native Bus Compressor 2(プラグイン・コンプ)

マスターの1段目には、いつもこのプラグインを使用します。レシオは1.5:1、アタック・タイムは30ms、リリース・タイムはAUTOに設定していますが、AUTOにすることで、ちょうど良いグルーブが生み出せます。リダクション量は1〜2dBくらいを目安にしています。

↓

❷TONE PROJECTS Kelvin Tone Shaper(プラグイン・サチュレーター)

GAINとDRIVEに設定できるサチュレーション・モードは、低域と高域を強調することができるPurpleモードがお気に入り。SHAPINGセクションでは、低域におけるサチュレーションの量を抑えていますが、これは必要以上の倍音を制御するためです。

↓

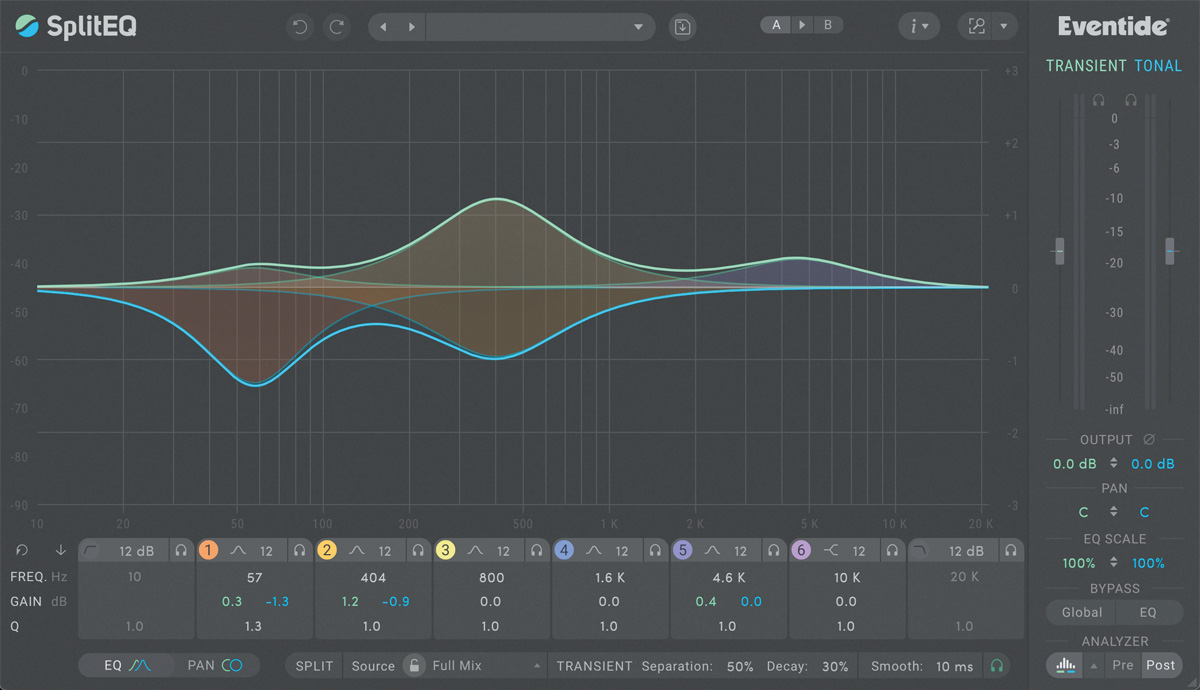

❸EVENTIDE SplitEQ(プラグインEQ)

入力されたオーディオを、トランジェント(青色の曲線)とトーナル(緑色の曲線)の二方向から直感的に調整することができます。それぞれ8バンドのEQポイントを備えているのもありがたいです。曲によって使うときと、そうでないときがありますが、非常に優秀なプラグインだと思います。

↓

❹OVERLOUD EQP(プラグインEQ)

ここでは積極的な音作りというより、気になる帯域や、不要な帯域を削除するようなイメージでEQします。EQPを通したときの“アナログライクな質感”が好きで使っているというのもあります。

↓

❺NEUMANN V475-2C(サミング・アンプ)、MAAG AUDIO EQ2(EQ)

V475-2Cにマスターのステレオ信号を入力し、ひずみ成分やアナログの質感を演出しています(赤枠)。そしてEQ2では、AIR BANDノブで40kHz以上の超高域をブースト(黄枠)。こうすることで縦のレンジが広くなり、視界が明るくなるような音像になるんです。

↓

❻PULSAR Mu(プラグイン・コンプ/リミッター)

一度オーディオ・ファイルとしてPro Tools上に取り込みます。ここでMuのオーバー・サンプリング機能で8倍に設定。コンプを浅めにかけて、レベルを稼ぐと同時に音揺れも若干演出しています。

↓

❼PULSAR Massive(プラグインEQ)

細かいパラメーター値は見ずに、ほぼ感覚でEQします。この曲では低域が出すぎていたので140Hz以下をゆるくローカットし、中域のおいしい帯域をブースト。高域も12kHz辺りから上をブーストして、ドラムの空気感を持ち上げています。

↓

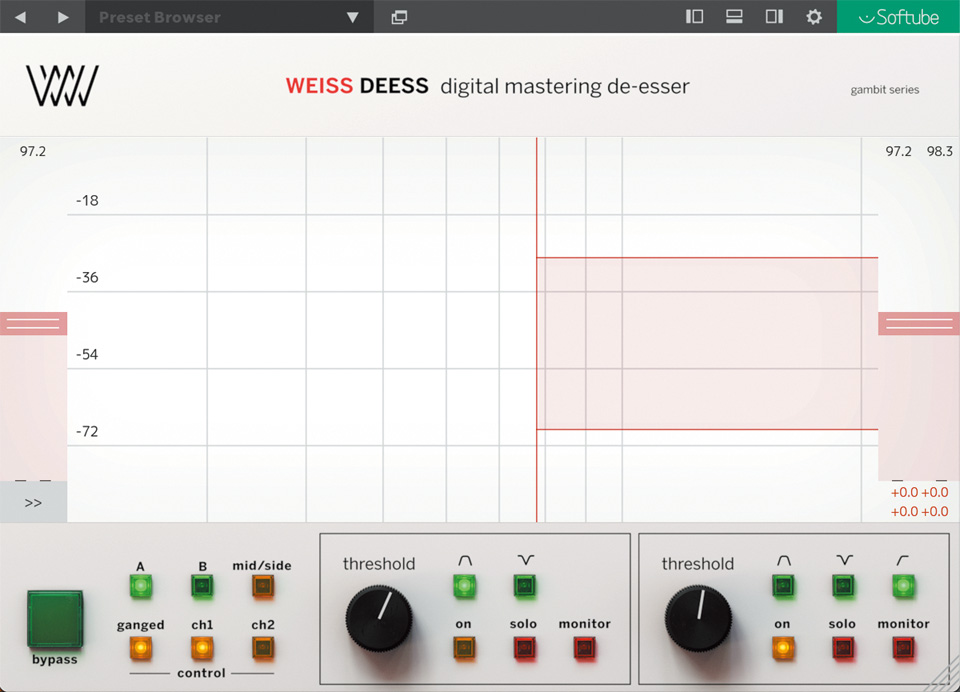

❽SOFTUBE Weiss Deess(プラグイン・ディエッサー)

2バンド搭載していて、普段は両方使っていますが、この曲では高域用の1バンドのみを使用しています。Weiss Deessは、ディエッシングのかかり具合がスムースなのでお気に入りです。

↓

❾A.O.M Invisible Limiter G3(プラグイン・リミッター)

Invisible Limiterは、G1〜G3まですべて使ってきました。G1とG3は似た傾向で、音色をほとんど変えずにリミッティングしてくれますが、G3の方がよりクリアな音質だと思います。G2はサチュレーション感が強いので、このチェインではフィットしませんでした。

↓

❿A.O.M Sakura Dither(プラグイン・ディザー)

4種類のディザリング・タイプがありますが、ここでは温かい質感のタイプ3に設定しています。高域が若干ロールオフされる感じになります。これで完成です!

Release

『Inner Division』

Shin Sakiura

(PARK)

Musician:Shin Sakiura(vo、g、b、prog)、Furui Riho(vo)、bane(vo)、Wez Atlas(vo、rap)、さらさ(vo)、Maika Loubté(vo)

Producer:Shin Sakiura

Engineer:Shin Sakiura、佐藤慎太郎

Studio:プライベート