フックアップが運営するオンライン・ストアのbeatcloudから、注目のソフトをピックアップする本コーナー。今回レビューするのはPSP AUDIOWARE PSP TripleMeterです。VUメーターのPSP VU3、RMSメーターのPSP RMS3、PPMのPSP PPM3という3種類を切り替えることができ、それぞれにはトリム・フェーダー、フィルター、ラベルなどの機能を搭載したプラグイン。Mac/Windows対応で、AU/AAX/RTAS/VSTプラグインとして動作します。それでは詳しく解説していきましょう。

ワンクリックで3つのメーターを切り替え可能

DAWの草創期だった2000年代、多くのエンジニアがPSP AUDIOWAREのプラグインを所有していました。同社のプラグインはどれも画期的で、中でもコンプのVintageWarmerは真空管の温かみと高い音圧が同時に、かつ手軽に入手できると今でも評判です。PSP TripleMeterは、そんな“魔法のプラグイン”を作り続けるポーランドの老舗メーカーによるメーター・プラグインとなっています。

PSP TripleMeterは、動作が異なる3つのメーターを1つのプラグイン上で切り替えて使用できるところが大きな特徴です。各メーターはワンクリックで切り替えられるので、マスター・チャンネルにVUメーターやピーク・メーターといった複数のメーター・プラグインを挿したり、逆にそれぞれを常に表示させておいたりする必要もありません。

まずは3つのメーターに共通する、フロント・パネル画面のパラメーターに関する説明から。画面最上段には“トップ・バー”を備え、左端には“G S I”という文字が並んでいます(画面①)。“G”をクリックすると“グローバル・キャリブレーション・モード”となり、PSP TripleMeterの“リア・パネル”画面にあるパラメーター情報が自動的にOSのプリファレンス・フォルダに保存され、コンピューターに立ち上がったすべてのPSP TripleMeter間で共有されるようになります。

次に“S”をクリックすると“セッション・キャリブレーション・モード”となり、セッション上に立ち上がったすべてのPSP TripleMeter間でリア・パネル画面のパラメーター設定が共有されます。最後の“I”をクリックすると“インスタンス・キャリブレーション・モード”となり、リア・パネル画面のパラメーター情報は現在操作しているPSP TripleMeterのみでの共有となります。なお、リア・パネル画面は主にメーターの動作を調整するパラメーターを搭載しています。

ハイパス/ローパス・フィルターを搭載

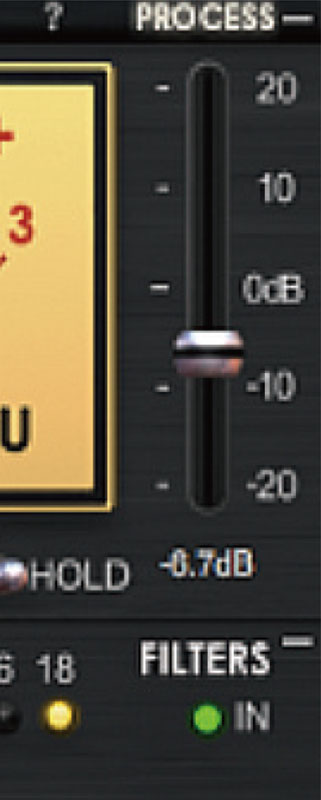

トップ・バーの右端には“PROCESS”ボタンを採用。このボタンをクリックすると、画面右端にある“Levelトリム”フェーダーや(画面②)、画面下段に展開される“Filterストリップ”セクションを通して、オーディオ処理をすることが可能になります。ちなみに、このPROCESSボタンはデフォルトでは無効になっています。

PROCESSボタンの右隣には“+/−”ボタンを装備。+ボタンをクリックすると、Filterストリップ・セクション(画面③)と“LABELストリップ”セクションが画面下段に出現します(画面④)。Filterストリップ・セクションでは、左側にハイパス・フィルター、同右側にローパス・フィルターを搭載。またLABELストリップ・セクションには、PSP TripleMeterを挿しているトラックの名前が表示される仕様となっています。クリックすることで自由にテキストを入力することも可能です。

続いて大きな2つのメーター・セクションの下には、L/R処理とM/S処理を切り替える“LR-MSスイッチ”、3つのメーターを切り替える矢印ボタン“<<”と“>>”、ホールド・インジケーターの表示設定を切り替える“OFF-∞-HOLD”スイッチを搭載しています(画面⑤)。

音量感を示すVUメーターPSP VU3

ここからは、各メーターを1つずつ使ってみましょう。

●PSP VU3

黒色を基調とする画面のVUメーター。VUとはVolume Unitの略で、音量感を示します。気持ちいい音に仕上げるためには、VUメーターでおおむね0dBを超えないように音を重ねましょう。デフォルトではVUの0レベルが−18dBFSとなっており、この状態ならインターネット配信向けミックスには最適です。

もしCDのように元気のいいミックスに仕上げたいときは、画面中央にある“PSP VU・3”と書かれた部分をクリックしてリア・パネル画面を表示させ、左上にある“REFERENCE”を−14.0dBFSにセットしましょう(画面⑥)。これで音量感のあるミックスをする際のメーターの準備ができました。

PSP RMS3は聴感上の音圧を測るRMSメーター

●PSP RMS3

紺色の画面のRMSメーター。RMSはRoot Mean Squareの略です。一定区間の平均的な音量を計測するので、人の聴感上の音圧を測るのに使用されています。マスタリングはEQやコンプレッサーが無くても可能ですが、RMSメーターが無いと成り立たないほど、マスタリングにとっては大切なメーターです。

ほかのメーターとの大きな違いは、針の数。画面にはRMSを表す黒い針と、ピーク・レベルを表す先端の赤い針の2本が表示されます。ユーザーは、これら2本の針の“幅”を見ながらマスタリングを行うのです。例えばコンプレッサーを使って音圧を上げると、2本の針の幅が狭くなり、こちらでも音圧が上がったことが分かります。

0の位置もほかのメーターと違う位置にあります。VUメーターは目安としての0dBですが、RMSメーターでは、絶対に超えてはいけない値としての0dBFSになっているのです。もし0dBFSを超えた場合、メーター・セクション右上にあるランプが赤く点灯するので視認性にも優れています。

さらに細かく追い込みたいときは、リアパネル画面にあるREFERENCEを標準の0dBFSから−1dBFSにし、同画面右上にある“MEASURE”スイッチを“TRUE PEAK”に設定しましょう(画面⑦)。これでインターネット配信におけるマスタリング用のメーター・セッティングの完成です。

ピーク・レベルを示すPSP PPM3

●PSP PPM3

PPMはPeak-Program Meterの略で、文字通りピーク・レベルを示すメーターです。VUメーターよりも反応速度が速く、放送業界でよく使われます。インターネット配信で楽曲をリリースすることが多くなった現代では積極的に使いたいメーターで、ミックスやマスタリングなどで便利です。PPMは国や求めるレベルなどによって表示が異なるのですが、PSP PPM3では英国スケールとEBUスケールが採用されています。この場合、メーター中央の目盛り4がリファレンス・レベルの−12dBFSになるので、目盛り7が絶対値としての0dBFSになります。0のポイントが0dBではありません。

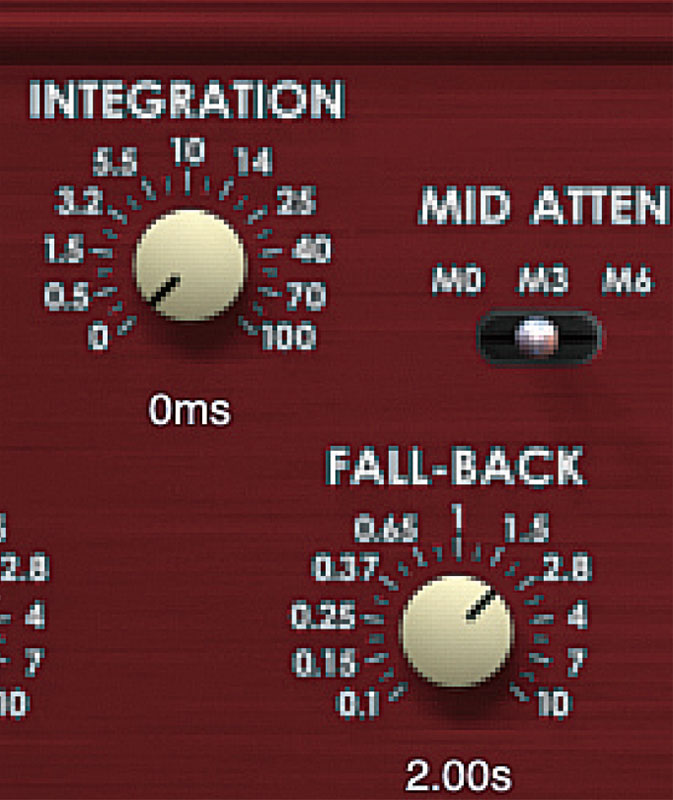

このまま使うのもいいのですが、少しだけ設定を変えるとミックスの幅が広がります。具体的には、リア・パネル画面にて針のアタックの動きを設定する“INTEGRATION”をデフォルトの10msから0msに(画面⑧)。続いて、針がフォールバックする時間を設定する“FALL-BACK”を0.10sに、そしてMEASUREを“TRUE PEAK”に切り換え、“OVERs”を1にします。これでメーターの反応が最速になるので、楽曲のピークを見逃すことなく、作業を行うことができるでしょう。

アナログ・メーターと比べても違和感のない動作

3つのメーターの使い方をシーン別で簡単に説明しましたが、いかがでしょうか? レコーディングやマスタリング・スタジオではレスポンスが遅いという理由から、メーター・プラグインを導入しているところは少ないです。筆者もPSP TripleMeterを使うまではそう思っていましたが、実際はアナログ・メーターと比べても違和感がありませんでした。特にVUメーターのPSP VU3は優秀です。

ミックスやマスタリングの基本は、メーターをいかに使いこなせるか。PSP TripleMeterはレコーディングや曲作り、ミックスといった音楽制作を行うすべての人たちにお勧めのメーター・プラグインと言えるでしょう。現場では必ず立ち上げておきたいですね!

PSP AUDIOWARE PSP TripleMeter

beatcloud価格:6,660円 ※2022年12月時点

Requirements

■Mac:macOS 10.5以降かつAU/VST対応の32ビット/64ビット・ホスト・アプリケーション(AU使用時はCocoaが必要)、AAX使用時はmacOS 10.9以降かつAVID Pro Tools 11/Pro Tools HD 11をインストール、RTAS使用時はmacOS 10.5以降かつPro Tools LE 8.0.0/Pro Tools TDM 8.0.0以降をインストール

■Windows:Windows XP/Vista/7/8以降かつVST2.4対応のホスト・アプリケーション、AAX使用時はPro Tools 11/Pro Tools HD 11をインストール、RTAS使用時はPro Tools LE 8.0.0/Pro Tools TDM 8.0.0以降をインストール

Chester Beatty

【Profile】テクノ・プロデューサー。TRESOR、Turbo Recordings、BPitch Controlなどの名門レーベルから作品を発表。イマーシブ・オーディオ専門の山麓丸スタジオに所属。日本レコーディングエンジニア協会理事。