容易に作曲を実現するFLの基本機能

64ビットのプラグイン・サポート

新機能を網羅していく前に、まずはFL Studioの基本的な構造に触れておきます。このソフトは主に5つのウィンドウで構成され、1つ目がドラムやシンセを打ち込んでパーツを作るStep Sequencer、2つ目が打ち込んだ音に強弱を付けるPiano Roll、3つ目にStep Sequencerのパターンやオーディオ・ファイルなどを並べて曲を組み立てるPlaylist、4つ目にシーケンスやオーディオの音量やパンニングを整えたり、VSTのプラグイン・エフェクトなどで効果をつけるMixer、最後にその他のファイルやオーディオを開くためのSample Browserとなります。以上の5つのウィンドウを往来していけば、簡単に作曲/編曲/録音ができ、スムーズに曲を完成させられるのが面白いところでしょう。次にFL Studio 10の主立った変更点と新機能を挙げてみます。

■64ビットのプラグイン・サポート

■Mixerウィンドウのズーム&波形表示が可能

■Playlistウィンドウの効率化

■Piano Roll GUIの全面的な改訂

■Playlistにプロジェクト・ピッカー機能を搭載

■プラグインの追加

■オートセーブ機能

そのほかにもインターフェース部分では、チャンネル・ウインドウ/ステップ・シーケンスのパターンの追加や、エディター内のスクロール・バー、水平ズーム機能の追加が挙げられます。さて、実際にFL Studio 10を立ち上げると、デフォルトのBPMが130(以前は140)に変わっていました。ちなみに作者は長年のFL Studio愛用者らしいDJ Aura Qualicという方で、その内容も力作と言えるもので、プラグインの挿し方などの種明かしを覗くこともできます。

そしてFL Studio 10のエンジンですが、新たに64ビットのプラグイン・サポート(VST/VST2に対応)を実現しています。これは64ビットのプラグインを検出すると自動的に64ビットのBridgedモードで開く機能で、32ビットのWindowsでは2GB、64ビットのWindowsでは環境によって192GBのメモリーで作動するという仕組みです。

波形表示が可能になったMixer

垂直ズームなどを追加したPiano Roll

続いて各画面の変更点に関して見ていきましょう。まずMixerウィンドウには、設定部分を拡大できるワイド表示機能が付加されました。また画面の左上をクリックし、Viewの項目でWaveformを選択すると、ボリュームの個所に波形を表示でき(画面①)、多角的に曲を見渡せるのに加えて、波形表示時にどのタイミングでどの種類のエフェクトがかかっているかも確認できます。また、新しいプロジェクトの初期設定で変更があると、プラグイン・ディレイ補正の設定を自動的にアップデートしてくれるという、便利な機能も追加されています。

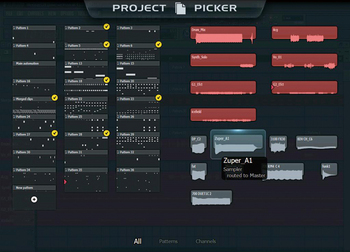

▲画面① Mixerウィンドウ。Waveformを選択するとフェーダー上部に各トラックの波形が表示され、どのエフェクトがかかっているかの確認も可能だ Playlistウィンドウでは、プロジェクト・ピッカー(画面②)という項目で、制作したシーケンスと取り入れた波形をパターンやチャンネルで選択できるのに加えて、どの音色をどのパターンで使用しているかを確認できたり、Alt+右クリックで個別にオーディオやパターンの試聴ができるようになりました。これは制作中に何かと確認を忘れてしまう僕にとっても、優しい機能です。

▲画面① Mixerウィンドウ。Waveformを選択するとフェーダー上部に各トラックの波形が表示され、どのエフェクトがかかっているかの確認も可能だ Playlistウィンドウでは、プロジェクト・ピッカー(画面②)という項目で、制作したシーケンスと取り入れた波形をパターンやチャンネルで選択できるのに加えて、どの音色をどのパターンで使用しているかを確認できたり、Alt+右クリックで個別にオーディオやパターンの試聴ができるようになりました。これは制作中に何かと確認を忘れてしまう僕にとっても、優しい機能です。 ▲画面② プロジェクト・ピッカーの画面は、制作したトラックにどの波形が使用されているかを確認できる また各トラックを選択して右クリックをすると、個別に自由なサイズにトラックを変更できるほか、トラックのサイズを個別にロックする項目もあります。Ctrl+Bとクリックを併用すればトラックの複製も可能です。次にPiano Rollは全体的なGUIデザインも変わっていて、クリックせずにデータを囲むだけで選択できるMagic Lasso機能のほか、Piano RollメニューのオプションでFileからExport as score sheetで保存をすると、楽譜をPDFファイルとして出力することができます(画面③)。さらにノート・プロパティを含めた垂直ズームが可能になったおかげで、広範囲の音域で制作したロール全体を把握できます。またPiano Roll内にオーディオ・データをドラッグ&ドロップすると波形が表示されるので、それをガイドに打ち込むことができたりと、視覚的な機能を多く追加しています。Shift+HまたはJでオーディオ・データのループができたり、ノートのストレッチ機能に加え、ソング・モードはPiano Rollとシンクさせたトランスポート・コントロールなど、Piano Roll部分は特に追加機能が充実しています。

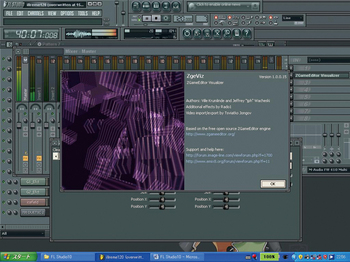

▲画面② プロジェクト・ピッカーの画面は、制作したトラックにどの波形が使用されているかを確認できる また各トラックを選択して右クリックをすると、個別に自由なサイズにトラックを変更できるほか、トラックのサイズを個別にロックする項目もあります。Ctrl+Bとクリックを併用すればトラックの複製も可能です。次にPiano Rollは全体的なGUIデザインも変わっていて、クリックせずにデータを囲むだけで選択できるMagic Lasso機能のほか、Piano RollメニューのオプションでFileからExport as score sheetで保存をすると、楽譜をPDFファイルとして出力することができます(画面③)。さらにノート・プロパティを含めた垂直ズームが可能になったおかげで、広範囲の音域で制作したロール全体を把握できます。またPiano Roll内にオーディオ・データをドラッグ&ドロップすると波形が表示されるので、それをガイドに打ち込むことができたりと、視覚的な機能を多く追加しています。Shift+HまたはJでオーディオ・データのループができたり、ノートのストレッチ機能に加え、ソング・モードはPiano Rollとシンクさせたトランスポート・コントロールなど、Piano Roll部分は特に追加機能が充実しています。 ▲画面③ Piano Rollウィンドウで譜面PDFの書き出しを行っているところ。オプション・メニューで"File"から"Export as score sheet"を選択すればシーケンス・パターンを譜面に起こすことができる 新たに追加されたプラグインですが、ZGameEditor Visualizer(画面④)はサウンドを可視化するという遊び感覚のある映像エフェクトで、これはいいアイディアだと思います。作曲中に波形以外で音の動きを見られるので、新たな発見やイマジネーションをもらたしてくれるでしょう。続いてPatcherは、エフェクトまたはプラグインをチェーンさせて、新しいプロジェクトにロードさせることができるプラグインです。加えて小さな部分ですが、オートセーブ機能が付け足されているのも見逃せません。

▲画面③ Piano Rollウィンドウで譜面PDFの書き出しを行っているところ。オプション・メニューで"File"から"Export as score sheet"を選択すればシーケンス・パターンを譜面に起こすことができる 新たに追加されたプラグインですが、ZGameEditor Visualizer(画面④)はサウンドを可視化するという遊び感覚のある映像エフェクトで、これはいいアイディアだと思います。作曲中に波形以外で音の動きを見られるので、新たな発見やイマジネーションをもらたしてくれるでしょう。続いてPatcherは、エフェクトまたはプラグインをチェーンさせて、新しいプロジェクトにロードさせることができるプラグインです。加えて小さな部分ですが、オートセーブ機能が付け足されているのも見逃せません。 ▲画面④ ZGameEditor Visualizerの画面。選択した音楽とシンクすることで、サウンドを可視化する映像エフェクトだ

▲画面④ ZGameEditor Visualizerの画面。選択した音楽とシンクすることで、サウンドを可視化する映像エフェクトだ 制作中のストレスを軽減する

ミクロ/マクロの容易な視点変更

実際に試してみての感想ですが、Mixerのワイド表示や、Waveformによって全体が把握しやすくなった点が、今回の仕様変更の大きなポイントに感じました。マクロな視点での確認以外にも、Playlistのプロジェクト・ピッカーで制作中の楽曲の細部を見たり、Alt+右クリックで試聴したりと、マクロ〜ミクロと楽曲を見渡す視点の往復がスムーズになったことが、制作のストレスを軽減させてくれます。これは非常に素晴らしいと思います。加えてMixerで波形の流れを追えるようになったおかげで、制作時に煮詰まったとき、波形の動きから躍動感を確認し、そこからアイディアを得て、新たなフレーズをイメージすることもできました。また音量のレベル調整の際、波形の広がりを把握しておくと、リミッターのかけどきなども分かりやすくなりますね。加えて、Piano Rollのズーム機能もわずかな変更ではありますが、制作時の確認作業に役立ちます。そして最近バンドを始めたものの、楽譜が書けない僕にとって、シーケンス・パターンを楽譜にして、PDF保存できる機能はとても重宝しました。ビジュアル的にも機能的にもかゆいところに手が届き、FL Studioの総合的な操作感が向上したように感じました。最後に追加しておきたいのがFL Studio 10よりライフタイム・アップデートに対応した点です。これはFL Studioの購入者がアップデートを永久に無償で受けられるというもので、このユーザー目線なスタンスもFLの魅力なのです。さらなるバージョン・アップで、より快適な制作環境を整えてくれる今後のFL Studioの進化から、目が離せなさそうです。