ロードしたループのBPMを自動シンク

複雑なフレーズも生成可能

2008年にELEKTRON製品のプロモーションのためDaniel Troberg氏が来日した際、Machinedrumのサンプリング機能をDJ用のリアルタイム・サンプリングに活用する方法を教えてくれました。もちろんマニュアルには記載されていない、思いもよらぬ手法だったわけですが、Octatrackはそのコンセプトを発展させたハード・サンプラー。ELEKTRON製品の共通コンセプトである、各トラックごとに音源方式(マシンと呼ぶ)を選択する操作方法が採られています。Machinedrumはバーチャル・アナログ、物理モデリング、PCMなどのシンセ音源方式があり、短時間のサンプリングが可能なサンプラー・マシンも搭載されていました。Octatrackはそれらの音源マシンをすべてサンプラーに置き換え、機能を大幅に拡張した機種と言えます。では早速、各機能をディープにチェックしていきましょう。本機には8トラックが用意され、すべてのトラックでいかなるテンポのオーディオ・ループもリアルタイムで同期させて再生が可能です。マシンはFlex、Static、Thru、Neighborの4種類が用意され(画面①)、サンプラーにはFlex、Staticの2マシンを使用します。

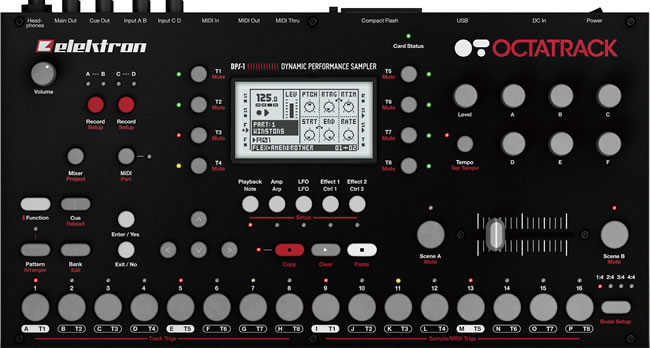

▼画面① Octatrackのインターフェース。左の縦列に現在選択されているマシンが表示され(画面ではFlexが選択されている状態)、その右にはソング・テンポ、再生されている位置、シーケンサーの状態、パート名やパターン番号を表示。左のノブ状のディスプレイはサンプルのパラメーターで、ピッチ、スタート/エンド・ポイントなど最大で6のパラメーターを表示。各ノブの位置はトップ・パネル上のDATA ENTRYノブの位置と対応しており、直感的なエディットが可能

Flexは単音や短いループ(64小節以内)用のマシン、一方のStaticはソング1曲分のような長尺のオーディオ・データを使用する際に選択します。本機のストレージにはコンパクト・フラッシュが使用されており、Staticはコンパクト・フラッシュから直接ストリーミング再生するのでサンプル容量の制限はありません(16ビット限定)。一方のFlexは64MB以内の容量であれば最高24ビット/44.1kHzのWAV/AIFFファイルが使用可能です。これらは読み込み時に正確にテンポと小節数を設定しておけば、どんな尺のオーディオ・データでもリアルタイムでタイム・ストレッチして再生します。ロードしたサンプルはトップ・パネルの下に搭載された16ステップ・シーケンサーでトリガーします。このシーケンサーはELEKTRON製品に共通のコンセプトが継承され、さらに高機能となっています。往年のリズム・マシンようなステップ入力が基本ですが、ELEKTRON独自の"パラメーター・ロック" 機能を使うと、ステップごとにすべてのノブの値を入力可能。例えば、単音のサンプルに対し各ステップでピッチ(音程)を打ち込むことができるわけです。またFlexにはスライス機能が装備され、切り分けられた各スライスは自動的にナンバリングされます。パラメーター・ロックでこのスライス番号をトリガーすると、ループの組み換えも可能です。また新機能として、各トラックごとに異なるステップ数(最大64ステップ)を設定することでポリリズミックな表現が可能になりました。ほかにもマイクロ・タイミング機能を使用すると、各ステップの発音タイミングを前後にスライドさせて、細かなグルーブの調整が可能になります。このようにしてパターンを作った後は、アレンジャー・モードで各パターンを並べます。この機能もブラッシュアップされ、パターン名を編集できるようになり、パターンの選択が格段にやりやすくなりました。

Flexは単音や短いループ(64小節以内)用のマシン、一方のStaticはソング1曲分のような長尺のオーディオ・データを使用する際に選択します。本機のストレージにはコンパクト・フラッシュが使用されており、Staticはコンパクト・フラッシュから直接ストリーミング再生するのでサンプル容量の制限はありません(16ビット限定)。一方のFlexは64MB以内の容量であれば最高24ビット/44.1kHzのWAV/AIFFファイルが使用可能です。これらは読み込み時に正確にテンポと小節数を設定しておけば、どんな尺のオーディオ・データでもリアルタイムでタイム・ストレッチして再生します。ロードしたサンプルはトップ・パネルの下に搭載された16ステップ・シーケンサーでトリガーします。このシーケンサーはELEKTRON製品に共通のコンセプトが継承され、さらに高機能となっています。往年のリズム・マシンようなステップ入力が基本ですが、ELEKTRON独自の"パラメーター・ロック" 機能を使うと、ステップごとにすべてのノブの値を入力可能。例えば、単音のサンプルに対し各ステップでピッチ(音程)を打ち込むことができるわけです。またFlexにはスライス機能が装備され、切り分けられた各スライスは自動的にナンバリングされます。パラメーター・ロックでこのスライス番号をトリガーすると、ループの組み換えも可能です。また新機能として、各トラックごとに異なるステップ数(最大64ステップ)を設定することでポリリズミックな表現が可能になりました。ほかにもマイクロ・タイミング機能を使用すると、各ステップの発音タイミングを前後にスライドさせて、細かなグルーブの調整が可能になります。このようにしてパターンを作った後は、アレンジャー・モードで各パターンを並べます。この機能もブラッシュアップされ、パターン名を編集できるようになり、パターンの選択が格段にやりやすくなりました。複数のノブを組み合わせることで

快適な操作感を実現

このあたりで皆さんの大好きなノブの話をしましょう。各マシンにはPlayback、Amp、LFO、Effect 1&2という計5つのパラメーター群を備えており、これらは6つのノブとクロス・フェーダーで調整します。Playback内の"Pitch" パラメーターは上下12度の範囲で音程を、"Rate" はサンプルの再生スピードを設定しますが、このRateを最小値(−64)に設定するとリバース再生します。ほかにも"RTRG(リトリガー)"などのパラメーターに先述したパラメーター・ロックでステップごとに変化を与えると、非常に面白いリズム・ループが簡単に作れます。3系統のLFOのほかに計10種類のエフェクトが装備されていますが、それらはトラックごとに選択できるので、組み合わせはほぼ無限! パラメーターはノブだけでなく、今回新たに搭載されたクロス・フェーダーでもコントロールできます。このクロス・フェーダーの左右に配置された"Scene"ボタンを押しながら、パラメーター・ロックと同じ要領でノブの位置を記憶させます。左右に異なるパラメーター・ロックを設定した後フェーダーをスライドさせると、モーフィングのようにパラメーターが変化していきます。本機の出発点は、DJプレイ中にサンプリングしてリアルタイム・リミックスを作ることだったそうで、当然本機にもサンプリング機能が搭載されています。各トラックには"Recorder"というマシンがデフォルトで装備されており、いつでも録音が可能。設定したテンポにもよりますが、64ステップまでの長さのサンプリングが最大8つまで可能(合計64MB以下の容量)。サンプリング後はFlexマシンでほかのサンプルをロードするときと同様、"Recorder1~8"と名付けられたファイルを選択するだけです。また、外部音源とMIDIクロック同期(本機がマスター)した状態で、サンプリングすると同時にプレイバックのステップを指定できる"トリガー・サンプリング"も、現場で重宝するでしょう。本機内でのリサンプリングももちろん可能です。本機にはオーディオ・エディターも搭載されており、スタート&エンド・ポイント、スライス、ループのテンポ、小節数などを設定できます。それらの操作には先述した6つのノブを使用するのですが、複数のノブを同時に動かすことで、波形表示の大小、ズーム・イン&アウト、スタート&エンド・ポイントの移動が同時に可能です。ゼロ・クロッシング・ポイントも表示されるので非常に使いやすく、個人的には操作にDAW以上の快適さ(マウスじゃないから当然!)。恐らくこれまでのハードウェアの波形編集機能ではダントツの操作性ではないでしょうか。これらのサンプル/プロジェクト・データはコンパクト・フラッシュに保存されます。というか、データの更新があるたびにセーブされます。つまり、セーブ作業が不要! 万一前の状態に戻りたい場合は、アンドゥ・ポイントが設定されているので、それを呼び出せばOKです。何だか不思議な操作感ですが、便利です(ただしコンパクト・フラッシュを差し替える場合は、保存するようメッセージが出ます)。また本機にはUSBポートが装備されており、コンピューターにUSB接続するとカード・リーダーとして認識されます。あとはコンパクト・フラッシュ内の"Audio"フォルダーに使いたいサンプルをドラッグ&ドロップするだけとオーディオ・ファイルの移動も超ラクチン!

タップ・テンポにも対応し

ターンテーブルとの同期も楽々

また本機はThruマシンを使用するとDJミキサーにもなります。これは単に入力された信号を本機内のエフェクト処理して出力するだけですが、ちゃんとメインのステレオ出力以外にヘッドフォンとステレオCue出力が装備されており重宝します。ほかにもタップ・テンポに対応しており、十字キーでテンポのナッジも可能なので、ターンテーブルなどの外部音源との同期が容易。DJフレンドリーな設計は好感が持てます。またNeighborマシンを使用すると隣り合ったトラックを直列で接続でき、複雑なエフェクト・ユニットへとトランスフォームします。今後は随時OSのアップデートが予定されており、将来的には外部MIDI音源もシーケンスできるようになるとのことで、スタジオ/ライブの中心的存在になるかもしれません(現バージョンではもったいぶって"Coming soon"と表示されている機能もあり!)。マニュアルには多様な使用例が記載されていますが、個人的には生バンドとのセッションで特に重宝しそうに感じました。楽器音をミキサーからAUX経由で本機に入力し、リアルタイム・サンプリングしてループ再生なんて面白そう。また、パートナーと一緒にトラック・メイキングする際も、自分が気に入ったサンプル・ネタを仕込んだ本機をDAWに同期させ、パートナーがDAWを操作している間にセッションするのいいかも! ほかにもライブの際、コンピューターのクラッシュやCDターンテーブルの音飛びのような心配がなくトラックをプレイバックできるのはポイント高いです。本機の魅力は、"じゃじゃ馬"的なキャラクターではないでしょうか? 当然、DAWに比べれば操作性にクセがあります。でもスポーツカーや面白いビデオ・ゲームって、ドライバー/プレイヤーを飽きさせない絶妙なバランスに設定されていて、チャレンジ精神をかき立てますよね。本機もじゃじゃ馬娘だからこそ愛着がわき、あとはファットなV8気筒サウンドにゾッコンです!またELEKTRONは本機のプロモーションのため7分にも及ぶPVを制作。Webサイト(www.elektron.se)などで公開しています。その内容がちょっとした海外連続ドラマ並みのSFで、その気合いの入れ方がハンパない! 楽器メーカーでもここまでできる時代になったんですね~。趣味のレベルではない完成度なので、ぜひ一度ご覧あれ!

▼リア・パネル。左より電源スイッチ、電源アダプター端子、USB端子、コンパクト・フラッシュ用スロット、MIDI THRU/OUT/IN端子、アナログ入力(TRSフォーン)×4、Cue出力L/R(TRSフォーン)、メイン出力L/R(TRSフォーン)、ヘッド フォン出力(ステレオ・フォーン)

(サウンド&レコーディング・マガジン 2011年6月号より)