AVIDPro Tools 9

AVID Pro Toolsが8から9へメジャー・アップデートした。普段のアップデートだと新しい音源や、新しいウィンドウがお目見えしてレビューも簡単だが、今回は見た目は地味、しかしその中身は派手という、レビューには困った(?)アップデートなのだ。

過去Pro Toolsは稼動できるオーディオI/Oを同社製の製品に限定することで、動作の安定性を堅持してきたわけだが、Pro Tools 9から他社のオーディオI/Oが使えることとなった。これはPro Tools史上最大とも言えるトピック。従来のユーザーのみならず、他のDAWユーザーも今回のバージョン・アップを横目で見過ごすわけにはいかないはずだ。

CPUベースのソフトだけでも

Pro Tools|HD並みの機能へ

まず、今回のバージョン9から、CPUベースPro Tools LE/M-Powered Softwareが、Pro Tools 9に一本化された。一方、Pro Tools HD9は従来のようにPro Tools|HDシリーズに付属する(Pro Tools HD 8 Softwareからのアップグレードは36,750円)。まずはPro Tools LE 8から見た、Pro Tools 9の主なアップデート・ポイントを列挙していこう。

- ソフトウェア単体で販売されるようになった。同時に、オーディオ・ドライバーとしてCore AudioやASIOが使用可能となっている(最大32ch入出力)

- オーディオ再生トラック数が96に(従来のProTools LE 8では48)

- 可変ステレオ・パン・デプス

- MP3エクスポートが標準装備された。

- マルチトラックでBeat Detectiveが使用できるようになった(従来はオプション)

- すべてのバージョンにタイム・コード・ルーラーが表示できるようになった

- Pro Tools|HDシステムが無くても遅延補正(ADC)が使用可能

- EUPHONIX EuCon対応

- 完全ローカライズ

- シグナル・ルーティングを容易にする新規トラック・コマンドおよびセンド出力セレクター・コマンドの実装

先述したように、今回のアップデートに伴い、Pro Tools LEが無くなった。スタジオで会話しているときに"LEを使ってるの?"などと、Pro Tools|HDと区別するには都合が良かったのだが、今後はなんと呼べば一番誤解が無いのか......。ただPro Tools 9とPro Tools HD 9との仕様にそれほど差が無くなったことも事実なのだ。通常のPro Tools 9でもMIDIトラックで512、Auxトラックで160、バス256といったスペックはPro Tools HD 9と同等。さらにオプションのComplete Production Toolkit 2(210,000円)を追加すれば、同時オーディオ再生192ボイス、インストゥルメント・トラック128、ビデオ・トラック64、サラウンド・ミキシング最大7.1チャンネルなどがPro Tools HD 9と同等になる。このComplete Production Toolkit 2で加えられる機能は、このほかに以下のようなものがある。

- VCAを使ったミキシング

- ステレオ環境でサラウンド・モニタリングを可能にするプラグイン、NEYRINCK SoundCode Stereoが付属

- トラック上でのビデオ編集

- Pro Tools HD 9と同等のオートメーション

- AVID Icon(D-Control/D-Command) シリーズへの対応

- タイム・ストレッチ&ピッチ・シフト・プラグインX-Form付属

Complete Production Toolkit 2で拡張したPro Tools 9と、Pro Tools HD 9の差は、主にDSPに依存する機能ということになる。Pro Tools HD 9では同時オーディオ録音トラック数が160(Pro Tools|HD Nativeでは64)、インプット・モニタリング、トラック・パンチなどの機能が実装されている。もちろんTDMプラグインが使用可能なのは、DSPを使用したPro Tools|HD Accel環境のみだ。また、Pro Tools HD 9のオーソライズ情報を持つiLokは、Pro Tools 9+Complete Production Toolkit 2も使用できる。普段はAPPLE Mac Pro+Pro Tools|HD Accelで作業しているユーザーが、そのまま出先でAPPLE MacBookとPro Tools 9(ソフト)のみ、という使い方も可能となるのだ。

Core Audio/ASIOに対応

コンピューター単体でも使用可能に

Pro Tools 9でCore Audio/ASIOが使用できるという点は、ユーザー長年の夢でもあったわけだ。筆者も当然その一人。旅先や打ち合わせ場所でPro Toolsをセッティングするために、旧MBoxシリーズ最小のMBox 2 Microを持ち歩いていたが、結局はUSBハブからスピーカーまで用意する必要があったので何かと持ち歩くものが多かった。個人的には移動中に音楽制作するのが好きではないのであまり困ったことはないのだが、打ち合わせ中にプロデューサーと一緒にオーディオ編集したり、作曲作業以前の尺の調整をしたいと思ったことは良くあったので、Mac Bookだけで簡単に立ち上がってくれたら......とは以前から思っていた。Core Audioへ対応したことにより、MacBookのスピーカーでも再生可能になったので、モバイル性は一段と高くなったと言える(画面①)。Windowsでは同様にASIOドライバーが使用できる。

▲画面① "プレイバックエンジン"で任意のオーディオI/Oが使用可能に。Macの場合は、"現在のエンジン"にドライバー・インストール済みのCoreAudio対応オーディオI/Oの名前が表示される(WindowsではASIO対応)またこれにより、他社のオーディオI/OもPro Tools環境に取り入れることができるようになった。ほかのDAWソフト・ユーザーで"ミックスのときはPro Toolsで書き出したいな〜"と考えていた読者も、多額の投資せずとも自分の制作環境へ新たにPro Toolsシステムを取り入れることが可能になったと思う。なお、他社のオーディオI/Oを使う場合はなにかと相性の心配がある。実際、現段階でははっきりした原因が分からないが、Pro Tools 9を他社のI/Oで立ち上げただけでクラッシュしたケースもあるということを耳にした。現段階では楽器店を頼りにするのがよいと思うが、AIR User Blog(www.airusersblog.com/pro-tools-9-hardware-checker/)などに最新情報が上がっているので参考にするとよいと思う。個人的には他社のオーディオI/Oが使えるようになったとはいえ、機材同士の相性に関してはなかなか難しい側面もあり、"自己責任"が付いて回るリスクよりも、やはりAVID製品でPro Tools環境を組むことを強くお勧めする。

▲画面① "プレイバックエンジン"で任意のオーディオI/Oが使用可能に。Macの場合は、"現在のエンジン"にドライバー・インストール済みのCoreAudio対応オーディオI/Oの名前が表示される(WindowsではASIO対応)またこれにより、他社のオーディオI/OもPro Tools環境に取り入れることができるようになった。ほかのDAWソフト・ユーザーで"ミックスのときはPro Toolsで書き出したいな〜"と考えていた読者も、多額の投資せずとも自分の制作環境へ新たにPro Toolsシステムを取り入れることが可能になったと思う。なお、他社のオーディオI/Oを使う場合はなにかと相性の心配がある。実際、現段階でははっきりした原因が分からないが、Pro Tools 9を他社のI/Oで立ち上げただけでクラッシュしたケースもあるということを耳にした。現段階では楽器店を頼りにするのがよいと思うが、AIR User Blog(www.airusersblog.com/pro-tools-9-hardware-checker/)などに最新情報が上がっているので参考にするとよいと思う。個人的には他社のオーディオI/Oが使えるようになったとはいえ、機材同士の相性に関してはなかなか難しい側面もあり、"自己責任"が付いて回るリスクよりも、やはりAVID製品でPro Tools環境を組むことを強くお勧めする。4種から選択可能なパン・デプス

MP3へ高音質エクスポート

Pro Tools 9では、ミキサーのステレオ・パン・デプスが変更できるようになった。通常のステレオ・ミキサーでは、センター定位にしたときのレベルは左右に振り切ったときよりわずかに下がるようになっていることが多い。そうしないとセンター定位にしたときに手前へ飛び出して聴こえてしまうのだ。しかし、1種類のDAWソフトで作業が完結している場合にはあまり関係ないかもしれないが、このパンの仕様はDAWごとに異なっている。本誌2009年10月号で、Pro Toolsで制作した僕が書いた曲をさまざまなDAWソフトで聴き比べるテストをエンジニアの渡部高士氏と行ったことがあったが、同じパンの位置に設定にしても、パン・デプスの仕様によってマスターから出力されるレベルに差があったのだ。Pro Toolsのデフォルトは−2.5dB(画面②)。サラウンドの標準規格やアナログ・コンソールは−3.0dB、古いアナログ・コンソールには−4.5dBという仕様もあったそうだ。Pro Tools 9ではさらに−6.0dBまで、4種類から選べるようになっている。

▲画面② "セッション設定"ではパン・デプスが4種類から選択できるようになった。ここで示される値は、パンを左右に振り切った状態からセンター定位にしたときに下がる量。ちなみに従来のPro Toolsは−2.5dB固定だったまた、これまでオプションだったMP3のエクスポート機能が標準で装備された。これも個人的にはかなり喜ばしい(画面③)。実は商業スタジオの多くで、このMP3オプションがインストールされていないのが現状だ。数千円のオプションを購入するのがスタジオの営業的にどれほど大変なのかは知る由もないが、一度WAVなどにバウンスして、そこから別のフォーマット変換ソフトを立ち上げMP3に書き出し、それを(無線LANが飛んでないスタジオだと)USBメモリーなどで受け渡してもらって、僕がクライアントにその場から送る......2010年とは思えない現状のスタジオが実はかなりある。ただ、僕がMP3オプションを強く勧めたい理由はこうした作業効率だけではなく、Pro ToolsのMP3変換は本当に音質が良いのだ。APPLE iTunesやほかの変換ソフトと比べたことがあるが、Pro Toolsのクオリティは群を抜いている。今回Pro Tools 9からこれが装備されたのは本当に喜ばしいことだ。読者も購入の際は、ぜひほかのソフトと書き出しデータのクオリティを聴き比べてほしい。

▲画面② "セッション設定"ではパン・デプスが4種類から選択できるようになった。ここで示される値は、パンを左右に振り切った状態からセンター定位にしたときに下がる量。ちなみに従来のPro Toolsは−2.5dB固定だったまた、これまでオプションだったMP3のエクスポート機能が標準で装備された。これも個人的にはかなり喜ばしい(画面③)。実は商業スタジオの多くで、このMP3オプションがインストールされていないのが現状だ。数千円のオプションを購入するのがスタジオの営業的にどれほど大変なのかは知る由もないが、一度WAVなどにバウンスして、そこから別のフォーマット変換ソフトを立ち上げMP3に書き出し、それを(無線LANが飛んでないスタジオだと)USBメモリーなどで受け渡してもらって、僕がクライアントにその場から送る......2010年とは思えない現状のスタジオが実はかなりある。ただ、僕がMP3オプションを強く勧めたい理由はこうした作業効率だけではなく、Pro ToolsのMP3変換は本当に音質が良いのだ。APPLE iTunesやほかの変換ソフトと比べたことがあるが、Pro Toolsのクオリティは群を抜いている。今回Pro Tools 9からこれが装備されたのは本当に喜ばしいことだ。読者も購入の際は、ぜひほかのソフトと書き出しデータのクオリティを聴き比べてほしい。  ▲画面③ これまではオプションだったMP3書き出し機能を標準搭載。"ディスクにバウンス"でMP3を選択すると、ビット・レートの選択やID3タグ入力が行えるこのような画面が出てくる。ラフ・ミックスの確認時などに一手間省けるようになるのはありがたい

▲画面③ これまではオプションだったMP3書き出し機能を標準搭載。"ディスクにバウンス"でMP3を選択すると、ビット・レートの選択やID3タグ入力が行えるこのような画面が出てくる。ラフ・ミックスの確認時などに一手間省けるようになるのはありがたいCPUネイティブで遅延補正可能に

Beat Detectiveも標準でマルチ化

また、これまでPro Tools|HD用に用意されていた機能の幾つかが、Pro Tools 9になって標準搭載されたことは非常にありがたい。まず、タイム・コード・ルーラーが表示できるようになった(画面④)。以前もPro Tools LEをMacBook上で使って構成の編集をすることがあったのだが、オプションを購入しないと小節とタイム・コードを一度に表示できなかった。特にCMなどの映像と同期する必要がある仕事では、少々力不足だった部分だ。さらにMacBookを使った打ち合わせなどでも"テンポを4つ落とすと○フレームの差ですね"とすぐに把握できるので、僕のような仕事をしている作曲家やテレビの選曲家はかなり助かると思う。

▲画面④ タイム・コード・ルーラーも標準で装備されるようになったそして、旧Pro Tools LE環境で作業していた人はノドから手が出るほど欲しかった遅延補正機能(画面⑤)。簡単に説明するとミックス作業中に複数のプラグインを各トラックに使うと、トラックごとに異なるタイムのレイテンシーが発生するわけだが、それを一番レイテンシーの多いトラック(一番遅い)にほかのトラックをそろえることによってトラック間のバラツキを消す。それを自動でやってくれるのが遅延補正だ。僕も自宅でPro Tools|HDを使っているため、外出先での作業でPro Tools LEを使っているときにはフラストレーションの溜まるポイントだった。

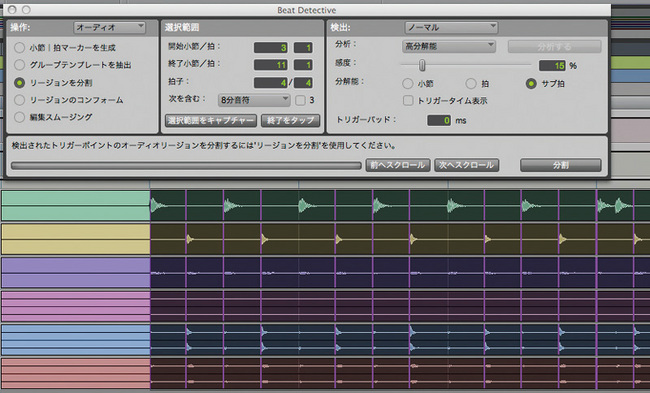

▲画面④ タイム・コード・ルーラーも標準で装備されるようになったそして、旧Pro Tools LE環境で作業していた人はノドから手が出るほど欲しかった遅延補正機能(画面⑤)。簡単に説明するとミックス作業中に複数のプラグインを各トラックに使うと、トラックごとに異なるタイムのレイテンシーが発生するわけだが、それを一番レイテンシーの多いトラック(一番遅い)にほかのトラックをそろえることによってトラック間のバラツキを消す。それを自動でやってくれるのが遅延補正だ。僕も自宅でPro Tools|HDを使っているため、外出先での作業でPro Tools LEを使っているときにはフラストレーションの溜まるポイントだった。  ▲画面⑤ 遅延補正機能も追加。再生バッファー・サイズ内の遅延はもともとバッファー内で処理できたが(その際dly=0)、それを超える場合も最大1c hあたり最大4,095サンプルの遅れを自動補正できる。cmpは他の遅れているトラックに対する、そのトラックの自動補正量。これで賄えない場合は+/−欄に値を入力して補正するさらにマルチトラックでのBeat Detectiveもうれしい機能(画面⑥)。Beat Detectiveはオーディオ/MIDIのグルーブを抽出して切り分けたりクオンタイズをかけたりできる機能で、生のドラムや、フレーズ・サンプリングした複数のトラックのグルーブを一度に編集/調整できる。今までBeat Detectiveを使った経験があるユーザーならば、迷うことは全くないはずだ。

▲画面⑤ 遅延補正機能も追加。再生バッファー・サイズ内の遅延はもともとバッファー内で処理できたが(その際dly=0)、それを超える場合も最大1c hあたり最大4,095サンプルの遅れを自動補正できる。cmpは他の遅れているトラックに対する、そのトラックの自動補正量。これで賄えない場合は+/−欄に値を入力して補正するさらにマルチトラックでのBeat Detectiveもうれしい機能(画面⑥)。Beat Detectiveはオーディオ/MIDIのグルーブを抽出して切り分けたりクオンタイズをかけたりできる機能で、生のドラムや、フレーズ・サンプリングした複数のトラックのグルーブを一度に編集/調整できる。今までBeat Detectiveを使った経験があるユーザーならば、迷うことは全くないはずだ。  ▲画面⑥ 1音単位で波形をリージョンに切り分けたり、グルーブ・テンプレートを抽出できる機能、Beat Detectiveがマルチトラックに対応。マルチマイク録音した生ドラムを切り分けたり、他の素材とノリを合わせるのも簡単になった

▲画面⑥ 1音単位で波形をリージョンに切り分けたり、グルーブ・テンプレートを抽出できる機能、Beat Detectiveがマルチトラックに対応。マルチマイク録音した生ドラムを切り分けたり、他の素材とノリを合わせるのも簡単になったEUPHONIX Artistシリーズの

EuConプロトコルに対応

EUPHONIXのDAWコントローラー、Artistシリーズで使われているプロトコル、EuConがPro Tools 9でサポートされた。筆者は自宅でこのシリーズの製品、MC Mixを使っているのだが、Pro Tools 8ではHUIモードで動かす必要があった。EUPHONIXがAVID傘下に入る前の製品だったこともあり、MC Mixが持っている機能をフルにPro Toolsで生かすことができなかった。今回のアップデートではステレオ・パンの調整やインサート・プラグインのバイバスON/OFFにも対応。そして何よりもうれしいのがセンド・レベルやパンをFLIPしてメイン・フェーダーで調整することが可能になった点だ。これは以前のリバーブ・センドをノブで設定していたときよりも格段に視認性に優れている。物理フェーダーなしでマウスで1トラックずつ操作する作業効率と、Pro Tools 9+MC Mixの組み合わせとを比べると雲泥の差がある。オーケストレーションの作業をしているときや、リバーブの設定をし直すときも格段に速い。例えばPro ToolsのセンドはA〜Jの10系統あるのだが、MC Mixの8本のフェーダーを使えばAからHまでのセンドを同時にフェーダーで調整できるのだ。複数のリバーブやディレイを使って音像を作るスタイルやサラウンドのミックスにはかなり有効だと思う。さらにArtistシリーズをインストールする際に使うEuControl Setting(画面⑦)を使えば、マスター・フェーダーを常に一番左側に固定して、残りの7本のフェーダーだけをバンク切り替えしていくこともできる(画面⑧)。

▲画面⑦ EUPHONIXのコントローラー・プロトコル、EuConに対応。従来はHUIモードで使用していたArtistシリーズのコントローラーにもネイティブ対応した。画面はEuControl Settingで、MC Mixのフェーダー8本の設定をしているところ

▲画面⑦ EUPHONIXのコントローラー・プロトコル、EuConに対応。従来はHUIモードで使用していたArtistシリーズのコントローラーにもネイティブ対応した。画面はEuControl Settingで、MC Mixのフェーダー8本の設定をしているところ  ▲画面⑧ 画面⑦でMC Mixの一番左のフェーダーを常にマスター・フェーダーに設定すると、Pro Tools 9のミックス画面ではこのようにマスター・フェーダーは常にMC Mixへアサインされた状態(トラック名が水色で囲まれている)となる なお、筆者と同様に以前からArtistシリーズを使用しているユーザーへ補記しておくが、今回Pro Tools 9とはHUI接続ではない。この部分はリファレンス・ガイドでも説明不足なのだが、まずEuControl Setting内の旧セッティングを一度削除してから再度セッティングする必要がある。AVIDのWebサイト内にEuConのアップデーターが上がっているが、それをインストールした後でも以前のプリファレンスは残っているので、それを削除した後に、再設定する必要がある。もしうまく作動しない場合はチェックしてほしい。

▲画面⑧ 画面⑦でMC Mixの一番左のフェーダーを常にマスター・フェーダーに設定すると、Pro Tools 9のミックス画面ではこのようにマスター・フェーダーは常にMC Mixへアサインされた状態(トラック名が水色で囲まれている)となる なお、筆者と同様に以前からArtistシリーズを使用しているユーザーへ補記しておくが、今回Pro Tools 9とはHUI接続ではない。この部分はリファレンス・ガイドでも説明不足なのだが、まずEuControl Setting内の旧セッティングを一度削除してから再度セッティングする必要がある。AVIDのWebサイト内にEuConのアップデーターが上がっているが、それをインストールした後でも以前のプリファレンスは残っているので、それを削除した後に、再設定する必要がある。もしうまく作動しない場合はチェックしてほしい。新しいトラック&バス選択で

ワーク・フローが一層スムーズに

そのほかのポイントも見ていきたい。まず完全ローカライズ(日本語対応)。これまでも筆者の環境ではトラック・ネームやリージョンに日本語で名前を付けてもトラブルに遭遇したことは無かったのだが、今回の対応は安定性・互換性がより強化されたということだと思う。個人的には間違った英語表現やローマ字表記(例えば"息強め"→iki tsuyome)のような記載がものすごく嫌なので、日本人が日本語を使える環境になってくれたことは誠にうれしい。ライブラリアン(バックアップ作業や過去のセッションの管理)の仕事をしている人にとっても、例えば2年前のボーカル・テイクを英語で探すよりも日本語で検索できた方がはるかに効率的なはずだ。そして、新しいPro Tools 9で僕が一番うれしいと感じている機能は、新規トラックおよびセンド出力セレクター・コマンド。見た目は地味だが日々の作業の中でこの機能でどれだけ時間が節約できるか計りしれない。今までは各トラックからリバーブへ信号を送る場合、各トラックのAUXセンドからバス・アサインして、そのバスを入力に持つAUXトラックを作り、そのAUXトラックにリバーブをインサートする必要があった。それが、Pro Tools 9では各トラックのセンド・スロットから"新規トラック..."を選択すると、ルーティングされたAUXトラックが一発で出来上がるので、作業のステップが格段に短くなる。筆者はこれまで、MIDIで作った楽曲をオーディオに書き出す作業のときは、バスを使っていた。1トラックずつバウンスで書き出す方法は時間がいくらあっても足りないので、そもそも選択肢にない。バスの数が少ない旧Pro Tools LE環境でもステレオ・バスをオーケストラで使う楽器分だけあらかじめテンプレートとして用意しておくのも現実的には難しかった。この新しいバス・アサインの機能は、一度使えばすぐに覚えられる。前述したバスの増加(256)と併せて、とても便利になった。例えばオーケストレーション用のテンプレートの場合、ソフト音源をMIDIで鳴らすインストゥルメント・トラックと、それに対応する書き出し先(録音先)のオーディオ・トラックを作っておく。Pro Tools 8まではインストゥルメント・トラックからバスを使ってオーディオ・トラックへのルーティングを作っていた。Pro Tools 9では、トラックの出力をクリックすると画面⑨のように信号の送り先が選べるようになっている。この場合、オーディオ録音するトラックの入力が"入力なし"になっていることがポイントで、事前に入力のアサインがされていると選択できないので注意。バスを介することなくこうしたルーティングが行える。また、マルチトラックで構成しているドラムをステレオ・トラックに書き出ししたい場合は、まとめたいトラック群を選んで"option+shift"(WindowsではAlt+Shift)を押しながら新規トラックを選ぶと、画面⑩のようにルーティングできる。もちろん出力先をAuxにすれば、サブミックスのように使える。

▲画面⑨ センド・スロットや出力スロットでは、従来のアウトプット、バスに加えてトラックを直接選択可能に。ここではインストゥルメント・トラックm_Clarinetの音を録音するオーディオ・トラック、Clarinet Strip(ClarintStrp)へのアサインをしている。"新規トラック"を選択すれば、出力先のトラックが作成される

▲画面⑨ センド・スロットや出力スロットでは、従来のアウトプット、バスに加えてトラックを直接選択可能に。ここではインストゥルメント・トラックm_Clarinetの音を録音するオーディオ・トラック、Clarinet Strip(ClarintStrp)へのアサインをしている。"新規トラック"を選択すれば、出力先のトラックが作成される  ▲画面⑩ 複数のトラックを選択し、option+shift(WindowsではAlt+shift)を押しながらアウトプットで"新規トラック..."を選択すると、選択したトラックを1つのトラックへまとめる作業がワンアクションで行える。ここではマルチトラックのドラムをステレオにまとめて録音するための設定を行っているところここまでで紹介してきたことが今回のアップデートの大きなポイントだ。冒頭に書いたように派手な新機能はないものの、現場主義なDAWとしてのポジションをより強固にした感じが強い。また、あくまでも個人的な主観だがPro Tools 8よりもさらに音が良くなったと思う。Pro Tools 9がリリースされた現在、都内のスタジオではPro Tools 7〜9が混在する様子になっている。自宅でPro Tools 9で作業したものを外スタジオのPro Tools 7で開くと、やはり音質の違いは如実に感じる。レコーディングという作業において、音質の面で我慢を強いられるというのは、ミュージシャンにとってはやはり苦痛だ。音質のこと以外にも、今回アップデートされた機能は即戦力になるものが多いので、各スタジオの早めのバージョン・アップを望みたいところである。

▲画面⑩ 複数のトラックを選択し、option+shift(WindowsではAlt+shift)を押しながらアウトプットで"新規トラック..."を選択すると、選択したトラックを1つのトラックへまとめる作業がワンアクションで行える。ここではマルチトラックのドラムをステレオにまとめて録音するための設定を行っているところここまでで紹介してきたことが今回のアップデートの大きなポイントだ。冒頭に書いたように派手な新機能はないものの、現場主義なDAWとしてのポジションをより強固にした感じが強い。また、あくまでも個人的な主観だがPro Tools 8よりもさらに音が良くなったと思う。Pro Tools 9がリリースされた現在、都内のスタジオではPro Tools 7〜9が混在する様子になっている。自宅でPro Tools 9で作業したものを外スタジオのPro Tools 7で開くと、やはり音質の違いは如実に感じる。レコーディングという作業において、音質の面で我慢を強いられるというのは、ミュージシャンにとってはやはり苦痛だ。音質のこと以外にも、今回アップデートされた機能は即戦力になるものが多いので、各スタジオの早めのバージョン・アップを望みたいところである。(サウンド&レコーディング・マガジン 2011年1月号より)

AVID

Pro Tools 9

63,000円(Pro Tools LEからのクロス・グレード:26,250円/Pro Tools M-Poweredからのクロス・グレード:36,750円)

▪ Windows/ Windows7 HomePremium、

ProfessionalまたはU l t i m a t e(32/64ビット)、2G B以上のRAM(4G B以上を推奨)、AVIDが動作保証するWindowsベースのコンピューターを推

奨、15GB以上のシステム・ハード・ディスク空き容

量、オーディオ録音用ハード・ディスク・ドライブ、グ

ラフィック・カード(NVIDIA Quadro FX 1800/

Quadro FX 580/Quadro NVS 290)を推奨

▪M a c / M a c O S X 10.6.2 〜10.6.4(32/64 ビッ

ト)、2G B以上のR A M(4G B以上を推奨)、A V I Dが

が動作保証するA P P L E M a c、15G B以上のシステ

ム・ハード・ディスク空き容量、オーディオ録音用

ハード・ディスク・ドライブ